- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.04.19

次回作である『儀式論』(弘文堂)の参考文献として、『象徴と社会』ヴィクター・ターナー著、梶原景昭訳(紀伊國屋書店)を読みました。歴史上の反抗運動や宗教運動から、現代社会での巡礼、カーニヴァル等、さまざまな社会的行為の中に象徴と社会のダイナミズムを探る、刺激的な内容です。著者は、この読書館でも紹介した名著『儀礼の過程』の著者です。 象徴・宗教儀式・通過儀礼等の研究で知られるアメリカの文化人類学者で、その業績はしばしばクリフォード・ギアツらとともに、象徴人類学や解釈人類学として言及されます。

著者は1920年にスコットランドのグラスゴーにて生まれました。ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンにて当初は詩と古典を勉強していたが、第二次世界大戦中に人類学に対する興味が目覚め、マンチェスター大学大学院にて人類学の研究を行うことになります。50年から54年にかけての期間、ターナーは妻のエディス・ターナーと共に中央アフリカのンデンブ族の間で調査を行いました。この調査の間にターナーは宗教儀式と通過儀礼に興味を持つようになったといいます。

55年に博士号を取得。当時のマンチェスター学派の人類学者たちの多くと同じく、著者もまた「葛藤」に興味を持ち、ンデンブの村人たちの葛藤と危難の解決における象徴性を説明するために社会劇についての新しい概念を作り上げました。著者はその経歴の大半を儀礼についての探求に過ごしました。シカゴ大学の教授職を得た後は、宗教儀式と通過儀礼についての研究成果を、世界の宗教や宗教的英雄の生涯に対して適用する試みを始めました。83年に逝去した著者の儀礼に関する業績は、20世紀の人類学において最も影響力のある理論の1つとして位置づけられています。

カバー前そでには、「本書について」として、以下の内容紹介があります。

「人間の社会的行為にとって象徴(シンボル)は如何なる意味をもつであろうか。著者ターナーは、象徴とは身体的、道徳的、経済的、政治的等のさまざまな力を現実のものとする手段であり、そのような象徴が際立って明瞭に出現するのが社会の危機的状況や転換期であるという。このような立場から著者は、歴史社会での犯行運動、宗教運動、現代社会での巡礼、カーニヴァル、ヒッピー等のさまざまな社会的行為を取り上げ、そのなかに象徴と社会のダイナミズムを探ろうとする。未開社会における文化の記述と分析を中心課題とする従来の人類学の枠を超える。意欲的かつ魅力的な試みといえよう。構造、無意識を重視するレヴィ=ストロースに対して、過程、意識を重視する著者の動的な象徴観を大胆に展開した本書は、現代人類学のみならず幅広い文化研究に多くの問題を提起するだろう」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序文

第一章 社会劇と儀礼のメタファー

第二章 宗教パラダイムと政治行動 ―ノーサンプトン公会議のトーマス・ベケット

第三章 社会過程としての巡礼

第四章 通過・周縁・貧困―コミュニタスの象徴

第五章 反構造のメタファー

付録 カーニヴァル―社会の反省作用

「原注」

「訳者あとがき」

「参考文献」

文化人類学における儀礼研究といえば、ファン・ヘネップとヴィクター・ターナーが最高の存在感を示しています。ターナーは、ヘネップによる通過儀礼の三段階構造理論の深化と「過渡期」についての理論拡張によって大きく評価されています。両者の代表作は、この読書館でも紹介した『通過儀礼』、および『儀礼の過程』です。その後、へネップの『通過儀礼』は岩波文庫から新訳が出たので、読書館でも詳しく紹介しました。『儀礼の構造』も、ぜひ岩波文庫から新訳が出ることを希望しています。

「序章」の冒頭から、著者はへネップの業績について述べています。

「ファン・ヘネップは通過儀礼の研究において、人間文化には時空を横切る3段階の移行が組み込まれていることを明らかにしたが、それはすばらしい発見であったといえよう。彼の論点は儀礼の研究を中心に構築されたものではあるが、そこに示されたパラダイムは儀礼以外の過程にも適用可能である。ファン・ヘネップによれば、儀礼行動には少なくとも次のような節目の状態がみられる。その節目にさしかかると、いつもは文化の筋書にしたがって行動する人間が、規範の枠から解き放たれ、法=政治的な体系からはずれ、どっちつかずの存在となってしまうというのである。すなわち、秩序づけられた世界の裂け目とでもよべるものがあり、そこではどんなことでも起こりうるといったらよいであろうか」

ヘネップによる通過儀礼の図式は分離期・過渡期・統合期の各段階からなりますが、2つの段階の中間に位置する過渡期において個人は「中途半端」です。すなわち、彼らはそれまで自身が一部を成していた社会にもはや所属してはおらず、しかもまだ当該の社会へ再度取り込まれてもいないからです。著者は、それが「リミナリティ」と呼ばれる境界状態(2つの位相の間の過渡的な状態)の状態であると指摘しました。リミナリティは、自己卑下・隔離・試練・性的倒錯、そして「コミュニタス」によって特徴付けられる不安定で曖昧な時期とされます。なお、コミュニタスは、社会構造が未分化で全ての成員が平等な共同体として定義されます。

境界状態としての「リミナリティ」では、人々はそれまで占めていた社会上の地位や位置からはずれて、まったく異なる存在になってしまうことがあります。著者は次のように述べています。

「秩序化がある程度進んだ社会なら、秩序からはずれた存在のもつ危険性が承知されている。それは、タブーが、異なる存在となった人びとを規制したり忌避したりすることに示されているといってよい。たとえば、『部族社会』で盛大に行なわれる加入儀礼の中心部分、つまり地位変更の局面では、それまでと較べて加入者に対する社会からの構造的な規制は弱まるが、そのかわりにタブーが適用されて彼らの行動が規制されるようになる。産業化社会でもそれと同様のことがいえる。すなわち法令が新たなタブーとして適用され、文学、映画、高級ジャーナリズムなどの、いわゆる『擬似境界的』なジャンルを用いて旧来の常識に挑戦し、それをひっくりかえそうとする人びとの活動に対して規制が加えられてしまう」

ところで、著者によれば、儀礼、神話、悲劇、創成時の喜劇など、本来的に象徴行為の「真面目」なジャンルとみなされてきたものは、反復する社会過程という見解と分かち難く結びついているといいます。 著者は、以下のように述べています。

「産業革命以降に開花した近代芸術や科学といったジャンルは、一般の人びとの強い関心をよぶものではなく、エリートの研究対象、娯しみ、興味の対象としてのみ注目された。しかしながらそうしたジャンルは、人間の結びつきの様態やその内容の変化に対して多大な影響を与えている。そのジャンルは直接的な産業生産から隔った外縁に位置しており、部族社会や初期農耕社会における境界的過程や境界的現象に相当する『擬似境界性』を構成しているために、その影響力ははっきりとは認識されていない」

続けて、著者は以下のように「娯しみ」について述べます。

「さらに、こうしたジャンルには部外者性がそなわっており、そのため社会の成員の精神と行動に対して直接的な働きかけが行なわれていない。このようなジャンルを実践したり、あるいはその受け手になったりすることは、各人の選択にまかされている。すなわち外からの規範による義務ないし規制がないために、人びとは娯しみの感覚を味わうことができる。この娯しさのゆえに、人びとは容易に自己の意識のうちに浸り込めるようになる。こうして娯しみこそは、変革がおきる時期に重要な問題となるものなのである」

第一章「社会劇と儀礼のメタファー」では、著者は社会的世界についての考え方を以下のように述べています。

「私の考えでは、社会的世界とはただそこにある世界ではなく、生成しつつある世界のことである。『存在する』ことが、人びとの頭のなかにある静態的かつ非時間的なモデルの描写ではない場合に、そうしたことがいえる。社会が生成してゆくものである以上、社会構造を静態的に研究することは意味をもたない。『静的行動』など存在するわけもなく、そうした研究はまず基本的な前提からして誤っているのだ。そして『共同体』とか『社会』といった概念は静態的なものであると考えられているので、こうした用語の使用については細心の注意を心がけているのである。静態的な立場では、人間の社会的状況の移ろいやすく不安定である点をうまくとらえることができない。その点で哲学的な志向性を求めるならば、デカルトよりもベルグソンを目指すこととなる」

また、著者は「メタファー」について以下のような秀逸な説明をします。

「メタファーとは、簡単にいってしまえば、既知のもので未知のものを理解しようとする方法である。〔このことは奇妙にも、ンデンブ人がくだした儀礼のシンボルに対する定義と相応する〕。すなわちメタファーとは認知の一方法にほかならない。この方法にしたがうと、ある1つのものの独自性を示す特徴が別のものに転移する。別のものとは、それがきわめて異なっているか、あるいはより複雑であるという点でわれわれにとって未知なものである。この転移は、瞬間的でほとんど無意識的な直観のひらめきによって生ずる」

そのメタファーを使って、著者はサンスクリット語で「般若」を意味するプラジニャー、「知識」を意味するヴィジニャーナという言葉を取り上げ、以下のように述べます。

「社会関係に直接かつ明白に言及すれば、社会的なものの性格がわかるとはかぎらず、むしろメタファーないし寓意を用いてそうした位置づけがなされることが多い。そして時には哲学的な概念や原理という体裁をとって社会をめぐる考え方が示されるのだ。一言でいえばそれらの観念は、人間が共同的な活動を経験する場合に手に入れる深い体験から生ずるといえよう。一例をあげると、最近私が注目しているのは禅仏教の般若と毘闍那という概念の区分である。周知のように、プラジニャーは『直観』に近い意味をもち、ヴィジニャーナはおおよそ『理性』とか『論証による理解』にあたる。これらは私が『コミュニタス』と『構造』とに区分した、2つの対比的な社会的体験に源をもつと考えられる」

本書は著者の主著である『儀礼の過程』の解説書としての側面もあります。 たとえば、著者は以下のように述べています。

「『儀礼の過程』での論点を要約すれば、コミュニタスが形づくる紐帯は次のような理由で反構造的といえる。その紐帯は未分化で平等的であり、人と人とを媒介物なしに結びつけ、不合理ではないが非合理的なものである。そしてマルティン・ブーバーのいう〈我-汝〉ないし〈本質的なわれわれ〉の関係と同じものである。それに対し構造とは、人びとを分離させて違いを明らかにするとともに、人びとの行為を抑制するものすべてをさす。そして英国社会人類学で用いる社会構造の概念もその一部として含まれる。コミュニタスは『境界状態』においてはっきりと姿を現わすのだが、『境界性』とは、ファン・ヘネップが『通過儀礼』で用いた用語を私が拡張して使用した概念である。彼は日常生活の外側ないし周縁に注目し、それを述べるためにこの用語を使ったのである。ふつうコミュニタスとは聖なる状態、あるいはそうなりやすい状況を意味するが、境界的な社会構造のはざまにコミュニタスが生ずる時期には、世界中いたるところで千年王国運動が発生するといえばその十分な証左となるであろうか」

また、著者はシンボルというものについて、以下のように述べます。

「儀礼のシンボルも含めてすべての文化的なシンボルは、社会過程から生じ、社会過程を維持すると考えられるが、社会過程の流れのなかでは、社会関係に一次的な変化が生ずることもある。そしてシンボルは無時間的な存在ではないのである。そのため私は、儀礼のシンボルが動的に発展をとげることこそシンボルのもつ重大な特徴を示すものであると考えようとした。シンボルは社会的行為の誘因となるのだ」

さらに、著者は儀礼行動について以下のように述べます。

「儀礼行動には、歌唱、舞踊、響宴、異装、身体装飾、酒や幻覚剤の使用がつきものである。儀礼行動のドラマが演じられると、意味の両極が変換して生物学的な指示対象が高尚なものとなり、規範的な指示対象は情緒的な意味をおびるということになる。規範的な指示対象とは異なった体系であるのだから、私は生物学的な指示対象を『欲求、食欲、意欲と感情に関連した』『欲望の極』とよびたい。というのも、シンボルは条件さえ整っていれば、作用を及ぼした相手の人びとの意志を強化し倫理上の命令に従わせるとともに、慣習を維持させ、負債を返済させ、義務を果たさせ、不法な行為を避けるようにしむけるのである。このようにしてアノミーが防止されたり避けられたりすると、次のような状況がつくり出されるといってよい。つまり社会の成員が、個人と社会とのあいだに生ずる葛藤を経験しないですむようになるのだ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「人びとの心のなかでは、個人と社会とは共生するものと了解されている。こうしたことは、倫理とは本質的には1つの社会現象であるとするデュルケームの見解とみごとに一致している。でもシンボルがこのように作用するためには、儀礼が行なわれる社会のなかにすでにかなりのコミュニタスが存在していなければならない。すなわち、あらゆる階層的な対立や各部分の対立をこえて、その基底には一体性を生む結合力が存在するという意味でのみ、象徴過程は作用するのだ。儀礼がコミュニタスを容易に生み出すのは、儀礼以外にもコミュニタスが生まれる機会が数多くある場合に限られている」

第二章「宗教パラダイムと政治行動」では、通過儀礼としての巡礼について、以下のように述べられています。

「私の巡礼研究は『儀礼の過程』(1969年)で、境界性とコミュニタスと社会構造との関係を研究したことに始まっている。巡礼を以下のような社会学的な専門用語を用いて示すことができると思われるのだが、その場合巡礼とは主な歴史宗教の支配下にある複雑な文化では『機能とみなされるもの』であろう。他方、小規模な無文字社会では、それをある程度までは『通過儀礼』として考えることが可能であり、また『苦難の儀礼』(病気治しや不幸を払う儀礼)とみなすこともできる」

さらに、著者は巡礼について、以下のように述べています。

「巡礼が制度として強力に発達した文化においては、巡礼の義務という重大な要素が残っている。イスラム文化では現代でもそうであるし、教会が崩壊する以前のユダヤ文化もその顕著な例である。大宗教の信徒でも部族民と同様に、しかるべき巡礼寺へ懴悔の旅を行ない、秘蹟の力をかりて、あるいは士気を高めて病気を治したいと望むことがある。それとともに彼らは、心や魂の病いも癒したいと願っているのだ。このような巡礼寺院は、主要な政治の中心地や教会組織の中心地から隔った周縁ないし境界に位置していることが多い。こうした巡礼者の体験記をみると、私が『コミュニタス』と名づけた、巡礼者や参拝者のあいだに生ずる関係のことが熱っぽく語られているのがわかる」

第三章「社会過程としての巡礼」では、著者はコミュニタスには3つのタイプがあるとし、『儀礼の過程』で初めてなされた三区分を改めて述べています。それは、巡礼にみられる社会的な紐帯の性格を考える場合に、それがきわめて重要な意味をもつからだといいます3つのタイプとは、以下の通りです。

(1)実存的ないしは自然発生的なコミュニタス。すなわちそこでは、個人としてのさまざまな人間が直接、全人格的に対峙し、その結果、コミュニタスを体験する人びとは、人類が均質であり、構造化されていない自由な集団であると考えるようになる。

(2)規範的コミュニタス。ここでは、以下の状況によって、本来実存的であったコミュニタスが、持続的な社会体系に組み入れられてゆく。すなわち、時間の経過に応じて、また1つの集団の成員を活性化し、繁栄させる目的に沿って資源を活用するとともにそれを組織化する必要があり、さらに集団のそうした目標を追求する過程で、成員同士を社会的に規制する必要もある状況のことをいっているのだ。そのような状況があるからこそ、コミュニタスの組織化がなされるのである。こうして社会体系に組み入れられたコミュニタス的集団は、実利的な有用性を存在根拠とする構造化された集団とはちがう。というのは、規範的コミュニタスとはいっても、それは友愛意識とか仲間意識などの非実利的な体験に端を発しているからである。そしてまさに仲間意識そのものは、コミュニタスが規範化した結果生ずる集団が、宗教的、倫理的な規範ならびに法的かつ政治的な地位と規範の面で維持しようとし、あるいはそれらの規範や規則によって保持しようと努めた形態にほかならない。

(3)イデオロギー的コミュニタス。これは、さまざまなユートピアのモデルや社会の青写真に対する呼び名である。モデルや青写真を構想する人びとは、これが実存的コミュニタスを達成するには最適の条件の例であり、実際にその条件づけを行なうものと信じ込んでいた。

巡礼が最も盛んであったのは中世でした。 著者は、中世の巡礼について、以下のように述べています。

「中世の巡礼は一般的には義務であり、義務の枠にしたがって強力な強制力をもつ体系として制度化されていた。しかしながら、荘園や村落、ないしは中世都市から構成される世界と比べると、巡礼には自由と選択それに自発的な意志、さらに非構造性といったものがかなりの程度まで表現されていたのである。つまり巡礼とは、陽に対する陰、地方的な個別主義に対する世界主義にあたり、構造に対するコミュニタスに相当する。イスラム教は、キリスト教以上に巡礼を信仰の中心的な制度として確立しており、コミュニタスにマンダラの中心の役割を与えている。この場合マンダラの中心は、実際の場所としてはメッカのカーバ神殿の黒い石として示され、そこでは境界性が中心に転化している」

社会的な結合の様態を、著者は「コミュニタス」と名づけました。 経それは共同的な生活がなされる地域をさす「コミュニティ」とは別のものであり、著者は以下のように述べています。

「フェルディナント・テンニエスの用いる『ゲマインシャフト』という用語は、『コミュニティ』と類似している。そしてそこには、私が2つの主要な社会のあり様として区別する、構造とコミュニタスのいずれもが含まれている。私は、『構造』ないし『社会構造』という用語に、レヴィ=ストロースや彼の追随者が与えた意味を付与してはいない。すなわち私は、構造を経験的なレベルをこえた深層の『無意識的範疇』であるとする見方はとらない。私がいう構造は、それよりむしろロバート・マートンが名づけたものに近い。それは、一社会で意識的に認知され規則正しく機能するものであり、法的・政治的な規範や制裁と密接に結びついている。つまり、『一定の形に配列された地位と役割のセット、ならびに地位の連鎖』といわれるものである」

さらに、コミュニタスについて、著者は以下のように述べています。

「部族社会では、コミュニタスとは、確定した地位と地位とを隔てるすき間にすぎぬと考えられることが多い。そうしたすき間ではあっても、構造をよりどころとする人びとの眼には、コミュニタスは危険なものと映るのである。そして人びとは、コミュニタスのまわりを、清浄と汚濁の観念を連想させる多くのタブーで取り囲むか、さもなければ多義的なシンボルの下に隠してしまう。より複雑で多様化した社会では、宗教が発展すると、コミュニタスに対する包囲がある程度緩んでゆく。そのような宗教はコミュニタスの反構造的な特性を是認し、人々に及ぶコミュニタスの影響力を拡大するため、人々を策略、犯罪、不安にまき込む原因であるところの役割を演ずる駆引きから彼らを「解放」し「救済」するようになるといってよい。そうした預言者や聖人、および導師が初期の門弟と一緒につくりあげた先駆的なコミュニタス的共同体こそが、文化のモデルとパラダイムを提示する」

続けて、著者は以下のように述べます。

「つまり、一体性を求めることは多様性を否定することではなく、人と人を分け隔てたり、すぐに善悪に2分することをやめることにほかならない。そのため孤高の秘法伝授者ですら、『アートマン』に達することによってコミュニタスを得るのである。アートマンとは1つの根源であり、すべての人間のみならずすべての生物に等しく存在しており、コミュニタスのなかに文化だけでなく自然をも包摂する。だから体験を神学的に論じてみても、動態的な過程としての本質をとらえることはできず、体験はまるで静止した状態であるかのように扱われてしまう。言いかえれば、反構造を構造化してしまうのである」

第四章「通過・周縁・貧困―コミュニタスの象徴」の冒頭では、著者はかつて自身が「コミュニタス」と名付けた言葉について、以下のように述べています。

「私がコミュニタスという呼び名を最初に用いたのは『儀礼の過程』のなかだった。このコミュニタスという関係概念は、社会構造の概念とはきわめて対照的なものである。社会構造の研究はさかんに行なわれてきたものの、コミュニタスのほうはこれまで研究対象としてとりあげられたためしがなかった。ところが実際にはコミュニタスこそ、宗教、文学、演劇、美術の根幹を形づくっているのだ。さらに法、倫理、親族関係および経済に対するその深い影響力も忘れることができない。そしてこうしたコミュニタスにわれわれが出会うのはけっして稀なことではない。たとえば部族社会の通過儀礼、千年王国運動、僧院、対抗文化といった多くの場合、さらには日常生活のなかでさえ、われわれはコミュニタスに遭遇しうるといえよう」

それでは、儀礼におけるコミュニタスとは何か。著者は述べます。

「構造から構造へと移りゆく過程で、多くの儀礼にはコミュニタスがつきものになる。そうしたコミュニタスはほとんどつねに、つぎのように描かれている。参加した行為者はコミュニタスのことを時間のない状態、すなわち永遠の現在であるとか『時間の出入りする瞬間』であるとか、あるいは時間に対する構造的な見方の当てはまらぬ状態と考え、そのように描写する。これは長期間にわたる加入儀礼のなかの、隔離期間の少なくとも一部にそなわった特性でもある。さらに私のみたところ、それはいくつかの宗教における巡礼の旅が示す特徴でもある」

続けて、著者は「儀礼と時間」について以下のように述べます。

「たとえば儀礼の隔離期間を例にとると、そこではある同じ1日が数週間にわたってくり返される。部族社会での加入儀礼では、新入者はキリスト教や仏教の僧院生活の慣例と同様に、日の出と日の入りといったきまった時間に起こされ、一定時間に就寝する。彼らはいつも同じ1人の長老とか熟練者から、部族伝承、歌唱、舞踊に関する指導を、時間をきめて授かるのである。べつの時間には、長老の目の前で、狩をしたり、きまりきった課業をはたすのだろう。そのため、ある意味では毎日が同じ日であり、その同じ日が増幅されて繰り返されてゆくことになる。さらにまた隔離と境界性には、エリアーデのいう『驚異の時間』が含まれているのかもしれない」

続けて、著者は以下のように述べています。

「神々や祖先や地界の霊力を表象する仮装の存在は、グロテスクな姿で、あるいは怪物の姿で、さもなくば美しい外形をまとい、新入者や新参者の眼前に姿を現わす。しばしば神話が朗詠され、このような境界状態に棲息する奇怪かつ聖なる生き物の起源や特性ならびにその行動が説明される。そしてまた聖なるものが新参者に示される。これらは、アテネの小規模なエレウシス祭儀にみられる、骨、頭、球、タンバリン、りんご、鏡、扇および羊毛のようなまったく単純な形のものであることが多い」

また、著者は「聖なるもの」の表れ方について述べています。

「聖なるものはまた、神話の形をとることもあり、神秘的な発話としてあらわれることもある。神話や発話自体、そのなかに登場する視覚的なシンボルと同じほどに謎めいている。視覚や聴覚にもとづくこれらのシンボルは、文化のなかで記憶術としての役割をはたす。あるいは情報の『集積所』として作用するといっても、コミュニケーション技術の専門家は文句をいわぬだろう。その場合、集積されるのは、実利的な技術ではなく宇宙論、価値、文化の規範に関する情報である。そうして、社会の根源にかかわる知識が世代から世代へと継承されてゆくのである。『場所でない場所、時間でない時間』を背景とする、このような工夫は、無文字社会にはますますもって欠くことができない」

さらに、著者は無意識と儀礼や神話の関係についても述べます。 「深層心理学者の主張によると、無意識として処理されてきた多くのことは、境界的な儀礼やその神話のなかに、暗黙裡にか、あるいははっきりとした形で姿をあらわすことが多い。神話のなかでは、神々はしばしば自分の父親を殺害したり、去勢してしまう。また母親や姉妹と交わり、動物や鳥の姿をした生命ある存在とも性交渉をもつ。それに対し、儀礼のなかで神々の役を演ずる人びとや模倣者は、シンボルを用いるか、さもなくば実際にそうした神々という不死で不道徳な存在の真似をする。儀礼、なかんずく成人式や、部族組織および秘密結社へ加入するための隔離儀礼では、実際の、あるいは象徴的な食人のエピソードが語られる。そして人びとは最近死んだ人か、あるいは捕虜の肉を食したり、さもなくば彼らの『父たち』『兄弟たち』『母たち』という呼び名の、神々の肉体を象徴するものを食べてしまう」

続けて、著者は以下のように述べています。

「ここには規則性とか反復がみられるが、それらは法や慣習にもとづくものではなく、無意識の願望によるものである。その願望は、社会的な絆を俗なる意味で規定する規範とは正反対のものであり、規制、インセストの禁止、ほかの人の身体に尊敬を払うこと、年長者への崇敬、動物とはちがう種として人間を定義づけることなどに反するものである。さて私は再び、いくつかの論文で示した、基本的なシンボルと中心的な象徴行為の性格を、ここでまたはっきりさせておきたい。まず基本的なシンボルや象徴行為は『意味のうえで二極に分かれ』、感情の総体をよびさますための『文化装置』になっている、と私は考えたのである。正しくない感情もあるにはあるが、徳のない感情も文化装置の働きで結局のところ適切で正しい目的や価値と結びつけられてゆく。そのためそうした感情は否定的ではなく、肯定的なものといえよう。フロイトとユンクの説は、異なる点はあるにせよ、境界状況をとりまく非論理的かつ非合理的な側面の理解のうえで大いに寄与すると思われる」

著者は、通過儀礼に参加する者たちについて、以下のようにまとめています。

「時間的にも空間的にも境界性を帯びた状況のもとで、長時間にわたる通過儀礼に参加する新入者や『通過者』の地位と権威が剝ぎとられる。それらの人びとは、社会構造から引き離され、修養と苦行によって、均一的な社会上の地位へと平準化してゆくのである。社会構造は結局のところ、威力や暴力によって維持されるとともに承認されているといえよう。それ故、彼らは俗的な意味では無力であるかもしれな。しかし復活すると力と、聖なる認識を受容することから生まれる弱者の力といった聖なる力によってそれも埋めあわされるにちがいない。こうして、社会構造によってがんじがらめにされてきたものはほとんど解放され、仲間意識や共同性といったコミュニタスの意識が彼らに芽ばえてくる」

続けて、著者は、シンボルや神話の結合力について以下のように述べます。

「他方、文化と社会構造の多くの領域に拡散されてきたものの大半が、そこで中枢的かつ多義的なシンボルや神話から構成される複合的な意味体系のなかに結び合わされたり、あるいは特別な価値を与えられることとなる。これらのシンボルや神話は強力な結合力をもっている。そして、ルドルフ・オットーにしたがってエリク・エリクソンなら『霊感』とよぶであろうものが、そこに生じてくる。すなわち、社会関係から法-政治的な構造性が失われたかのように思われる。その構造性とはもちろん社会関係に固有の構造ではないが、社会的人格や地位の関係ではなく、シンボルと観念および価値の関係に分かち与えられてきたものである。この分類の枠組から外れた無時間性と無空間性のうちに、文化における重要な分類と範疇とが、神話、シンボルそれに儀礼を通して表現されるのである」

さらに、著者は、神話や儀礼について以下のように述べています。

「神話や儀礼においては墓や子宮によって象徴される、境界性の深みに沈潜し、屈辱と卑下という深層体験をした人びとは、通過儀礼をへて、政治上ないし社会構造の分野のなかで以前よりも高い地位に達するのである。その結果、彼らは自分の母集団に対して偏狭で特別の忠誠心をもたないようになる。たとえば、長時間の割礼儀礼を実施する部族社会の場合、新入者は部族のさまざまな分節単位から集まるが、儀礼が終わっても彼らの結びつきは一生のあいだ続いてゆく。こうした連帯には、生まれついての地位とそれ以降の獲得的な地位との裂け目をつなぐ、相互的な権利および義務がつきものになっている」

続けて、著者は以下のように述べています。

「構造のなかに境界性の捌け口をほとんどないしは全くもたない社会では、構造にがんじがらめにされた状態からの離脱とその放棄を求める社会的欲求が強烈に儀礼化されることがある。しかしそうした社会では、その欲求は明らかに宗教的とはいえぬやり方で文化のなかに表現されることが多い。その場合には、社会構造から後退することが、しばしば個人主義を意味しており、ちょうどルネッサンス以降の、芸術家、作家、哲学者などがその例となろう。しかしもし彼らの作品を注意深く眺めるならば、少なくともコミュニタスへの願望を見出すことができる」

本書ではロックなどのカウンター・カルチャーについても言及されていますが、著者は以下のように述べています。

「さまざまな社会や多くの儀礼のなかで、人類学者は加入式の隔離小舎ないしは即興の歌つきのリズミカルなダンスといった、ほぼロック『状況』に相当する状況に参加している。また著者は、『綜合美』つまり、音楽、踊り、麻薬などのさまざまな影響のもとでの視覚、聴覚、触覚、空間、内臓その他にわたる知覚の方法の綜合についても語っている。この『すべての感覚を動員すること』は、部族儀礼および現代の多数の宗教運動の儀式のうちにもみられ、カウンター・カルチュアの民衆的英雄の1人であるアルトゥール・ランボーなら、これを、『すべての感覚の日常からのひき離し』とよんだことであろう。すなわち『すべての感覚の体系的な攪乱』である。ランボーは、母音にはそれぞれ独得の色があると述べたが、この著者も『感覚の対位法―すなわち正反する刺激を正しく配列し、綜合しようとすることのうちに喜びを見出す頭脳・・・・・・Gマイナーの音を味わうとは・・・・・・信じ難い綜合美!』と述べている」

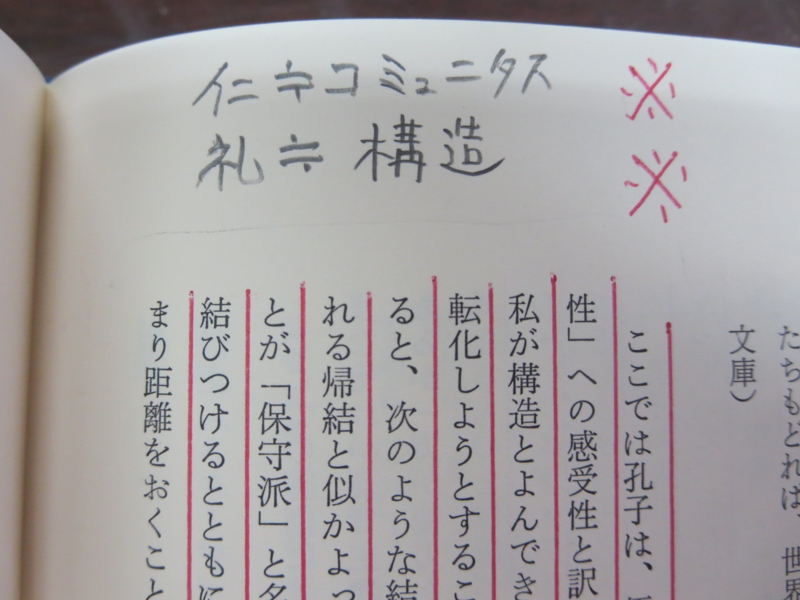

「仁≒コミュニタス」「礼≒構造」!!

「仁≒コミュニタス」「礼≒構造」!!

第5章「反構造のメタファー」では、「礼」という漢字がもともと祖先の霊や神そして精霊を崇拝し、崇敬するための供犠と密接に結びついており、孔子の時代には、それが「社会と家族のさまざまな関係を司る、書かれざる慣行」を示すものとなってことが明かされます。そして、著者は以下のように述べています。

「孔子は、極限状況を感動的なものと考えている。仁を『人間らしさの感覚、あるいは人間性』への感受性と訳し、その社会的なあらわれがコミュニタスであると解釈できようが、一方礼は、私が構造とよんできたものによく似ている」 なんと、「仁」は「コミュニタス」、「礼」は「構造」に似ているというのです! これは、ものすごく重要な発言であると思いました。驚きました。

続けて、著者は以下のように述べます。

「構造の規範に沿って、それらを自己利益や自派の目的に転化しようとすることなしに行動するならば、つまり平和的かつ正しい社会的な共存を行なおうとすると、次のような結果が生ずる。その結果とは、自発的かつ実存的なコミュニタスによって作り出される帰結と似かよったものだ、と孔子は語っているように思われる。これは後年、彼を批判した人びとが『保守派』と名づけた立場のことである。この立場とは、一方では、儀礼や礼節によって人々を結びつけるとともに、他方、全般的な相互依存関係の枠内で個々人の自由を保証するものである。つまり距離をおくことは束縛することではなく、各人の尊厳を保障することなのだ」

付録「カーニヴァル」では、著者は以下のように述べています。

「どのように構成された社会であれ、あらゆる社会には、集団が境界性を帯びる方式というものがはっきりと認められる。いいかえれば、そのような境界性とは、いわば実際的かつ直説話法的な時空に対して反撃を加えるところの仮定話法的な時空のことである。そのため単純な社会には、儀礼あるいは聖なるお祭り騒ぎが、その主要な超社会的な演技行為として存在する。また前封建社会ならびに封建社会にはカーニヴァルと祝祭があり、前期近代社会においてはカーニヴァルと演劇がみられ、電化の進んだ現代社会には映画とテレビが存在する。こう言いきることはごく大まかな単純化であり、それ以外にも見世物、パレード、行列、サーカス、さらに展覧会をも含めた別の演技行為の分野が存在し、そのため(前述の)4つの区分がそれぞれさらに細分化されることにも私は気づいている。けれども、社会過程と演技行為の分野とを結びつけるための手掛りを得ようと思えば、まず大胆な方法から出発し、そののちに細部を埋めてゆこうとするのが、最上の方法であろう」

かつて著者が観たことのある中央アフリカの儀礼では、聖なる空間は間にあわせに塀によって区切られたり、儀礼の司式者が木のぐるりとか切り開いた小さな土地のまわりを時計の針と反対方向にまわることによって画定されたそうです。この場合、境界は永続的にではなく、状況的に画定されたのです。時間も同様に枠組のなかへ組み入れられました。 その理由について、著者は以下のように述べます。

「ファン・ヘネップが示したように、儀礼は、始まりと中間と終了とに明確に区分されているからである。時間の区分を示すためには、鐘を鳴らすこと、叫び、歌、打楽器の音などの音声的な記号がしばしば用いられる。それらにより、聖なる時間は俗なる時間からはっきりと区分される。儀礼の時間は、それが書かれたものか否かは問わず、儀礼の過程を司る法則によって秩序づけられる」

さらに、著者は、儀礼について以下のように述べます。

「儀礼には、はっきりとした脚本と総譜が含まれている。現代人が儀礼をみると、人々は儀礼が有する厳格でぴしっとした性質のみを強調してしまう。けれども部族社会で行なわれる儀礼は決して厳格一点張りのものではない。部族社会での儀礼は、単なる楽曲よりは複雑であり、むしろさまざまな演技行為の分野をくみ換え、さらにそれらを混合してでき上る交響曲としてその儀礼を考えるべきである。部族社会の儀礼のうちには、踊り、身振り、歌、詠誦、いろいろな楽器の使用、ものまね、芝居が含まれており、それらは儀礼の中心的な話題が語られるときに演ぜられる。すなわち、儀礼の場ではすべての感覚が動員され、感覚を表わすあらゆるコードにもとづいて象徴的な行為と象徴的なものが利用されるのだ」

さらに、儀礼の形式について、著者は以下のように述べています。

「儀礼には形式があるが、その形式とは特殊なものであり、儀礼の発現を促すために俗的な社会構造を一時的に棚上げしたのちに浮かび上ってくる。儀礼が行なわれる前と後の社会生活は、社会管理の体系を形づくるところの、法、規則、規定そして慣習などによって支配されている。これらのものはたいがい、私が述べたような文化の直説話法に相当する。けれども儀礼においては、それよりも複雑な状況が生ずる。すなわち1つには、儀礼過程の全体を通じて儀礼に枠をはめるプロセスが、儀礼のうちに含まれる局面やエピソードを順々に位置づけるとともにそれらをひとつひとつ区分するので、枠組自体もきっちりして典礼的でさえある規則にしたがうこととなる」

続けて、著者は儀礼の奥深い世界について述べます。

「ところがその反面、とりわけ境界的な局面の真只中においては、儀礼の一部分に含まれた仮定話法的要素が、実際の事実というよりも憶測や願望、あるいは可能性を表現するようになり、その要素は『カリスマ的』『神霊的』『聖なる現実』『幻覚的時間』『不思議な時間』などの用語によって描写される。すなわちそれは、より高次元での真実を象徴する聖なるものが出現する世界であり、そこでは天地創造の物語がドラマ化され、仮面をつけた怪物が登場してくる。さらにまたそれは、入り組んだ壮麗な神殿が建立される世界であり、新たな入門者たちが、入門にともなう移行を体験し、教学問答や教導を受ける際に用いられる小像とか壁画が黙示される世界でもある。根源的な社会変化が生ずると、これらの聖なる物象や象徴的な過程は、かくされた秘密の場所から噴出し、開かれた公の場所に姿をあらわす。そして預言者的な資質をそなえた大衆運動の指導者たちは、それらを用いて人々を扇動し、文化の深層に脅威を与える侵入者ないしは強大な君主に対抗させる」

ところで、儀礼と演劇は非常に深い関係があります。 著者は、舞台演劇について以下のように述べています。

「舞台演劇は、『境界的』というよりも、私が『リミノイド』とよびたい分野に属するとともにそれらは歴史的にも儀礼と関連している。そしてそれは、しばしば本来の境界的局面をもつ儀礼にとってかわり、ちょうど『仮定話法』や象徴的な逆転や社会的区分の深層における破壊などのように、境界的な過程や状態と重要な特徴を共有し、非日常的なものと位置づけられよう。『リミノイド』というジャンルは境界的な局面とは次のような点で異なっている。すなわちリミノイドの分野と境界的な局面とは、それぞれ社会に関する反省的な実情調査の方法を個別に形成してきたのだが、対象となる諸社会の社会発展の度合に応じて、2つの反省作用の分野も差異をみせている」

それにしても、本書は文化人類学の枠にとらわれず、じつに広範なテーマを扱っています。まさに「談論風発」といった印象を受けました。まさに、わたし好みの本だと言えますが、本書について著者は「序文」の最後で以下のように述べています。

「専門分野の枠を超えているがために、本書には前置きに終始するようなさまざまな限界性がみられる。そうした欠陥は、本書のあちこちに侵入する遊牧民的な性格によるものである。とはいえ、人類学者に対して私は、人文科学の営為にもっと通暁して、人間の思考や芸術を追求する大家たちの棲息する領域に住み込めるようになってほしいと希望するものである」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「人間に関する綜合科学という真正の人類学を可能にするためには、それは不可欠なことなのである。とはいっても、これまでの行動科学的方法を放棄せよというわけではない。ただ、革新的かつ境界的な人間像にそうした方法を適用すべきであるといいたいのだ。人間という種には、ガリレオ、ニュートン、アインシュタインのみならず、ホメロス、ダンテ、シェイクスピアもいることを忘れてはなるまい」

この最後の一文に、わたしはシビレました。著者が名づけた「コミュニタス」という概念には、じつは人文科学における普遍理論を構築するという志が込められていたような気がしてきました。本書は、知的好奇心を大いに刺激される好著でした。