- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.07.02

『儀礼と神観念の起原』石塚正英著(論創社)を再読しました。 「ディオニューソス神楽からナチス神話まで」というサブタイトルがついています。2005年11月20日の刊行された本ですが、『儀式論』(弘文堂)を書くにあたり、久々に読み返しました。著者は1949年新潟県生まれの哲学者で、東京電機大学理工学部の元教授です。

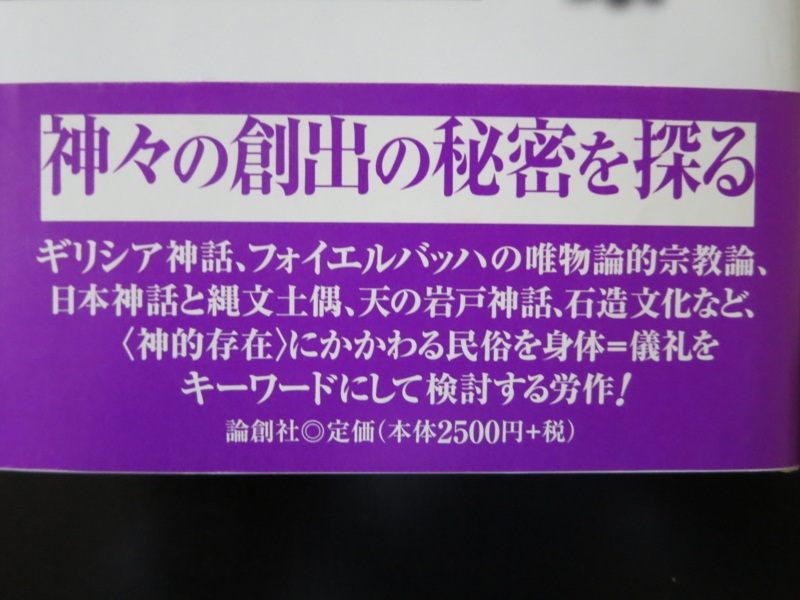

本書の帯

本書の帯

カバーにはアクロポリス丘から見下ろすディオニューソス劇場(アテネ)の写真が使われ、帯には「神々の創出の秘密を探る」と大書され、続いて「ギリシア神話、フォイエルバッハの唯物論的宗教論、日本神話と縄文土器、天の岩戸神話、石造文化など、〈神的存在〉にかかわる民俗を身体=儀礼をキーワードにして検討する労作!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

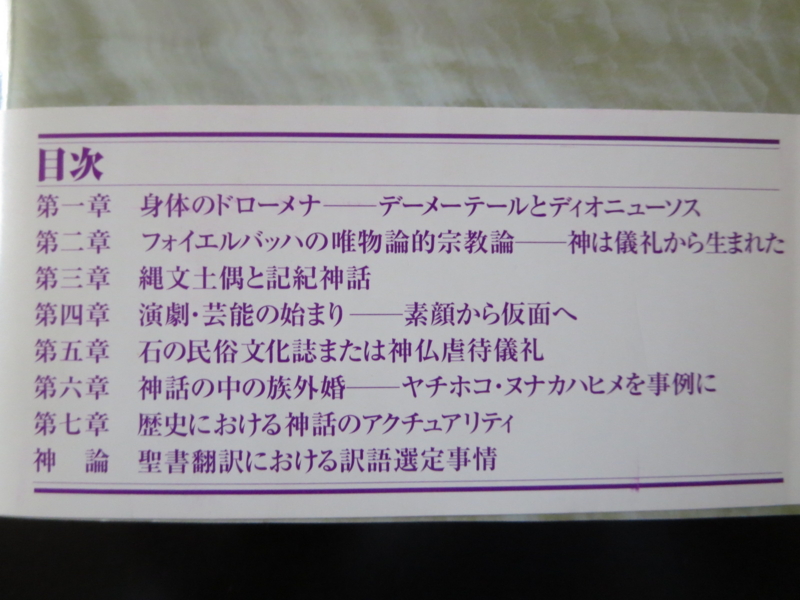

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はしがき」

第一章 身体のドローメテ―デーメーテールとディオニューソス

第二章 フォイエルバッハの唯物論的宗教論―神は儀礼から生まれた

第三章 縄文土偶と記紀神話―破壊される神々

第四章 演劇・芸能の始まり―素顔から仮面へ

第五章 石の民俗文化誌または神仏虐待儀礼

第六章 神話の中の続外婚―ヤチホコ・ヌナカハヒメを事例に

第七章 歴史における神話のアクチュアリティ

補論 聖書翻訳における訳語選定事情

「あとがき」

「初出一覧」

「はじめに」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。

「人類は動物の仲間であるが、動物とちがってホモ・サピエンスというにふさわしい知恵をもつ。知恵をもつ人間が先史時代からもっとも重要なものと感じてきたものは衣食住ではなく、神―ないし神的存在―である。これなくして人間社会は存続しなかった。先史におけるそのような神的事物の代表は『土』であり、神的存在の代表は『母』であった。『土』『母』双方とも、大元、根元、といった意味を持っている。 土のことをヘブライ語で『アダマー』という。ローマ字で綴ればadamahとでもなろうか。女性名詞である。このアダマー=土から『アダム(adam)』が造られた。すなわち、ヘブライ世界で大元は母=女であり、これから人=男=アダムが生まれるのであった」

第一章「身体のドローメテ―デーメーテールとディオニューソス」では、「ディオニューソス崇拝の特徴」として、著者は、この読書館でも紹介した『初版 金枝篇』と『原始文化』を取り上げ、以下のように書いています。

「殺される神とその儀礼、あるいは、殺される老王の身体から若い新王の身体に移って生き抜く霊魂・外魂とその儀礼―共感呪術(感染呪術・類感呪術)―を研究テーマにすえた『金枝篇』、この著作に集約されるフレイザーの仕事は、大別して、2つの目的をもっている。1つは理論的なものであり、エドワード・タイラーが『原始文化』などで披露した進化主義的歴史観―人の考えは呪術的な段階から宗教的な段階へ、そして科学へと進歩する―およびアニミズム的宗教発展説を受け継ぎ発展させることである。そして、いま1つはケーススタディにかかわるものであり、世界各地で19世紀までに残存してきたさまざまに学術的価値のある資料・史料―その中にはカニバリズムつまり人肉食も含まれる―を、当時においてかなうかぎり広範囲に蒐集することである」

続けて、著者は以下のように述べます。

「以上の2つの仕事ないし目的のうち、前者の進化主義的人類史とアニミズム的宗教発展説は、21世紀初の現在では、もはやそのままでは受け入れられなくなっている。ヨーロッパ中心主義と絡んで一世を風靡してきた単線的進化主義の立場は、いまやマルチ・カルチャリズムほかの提唱の前に昔日の勢いをなくしている。また、霊魂(精神)を身体から分離させるアニミズム説も、例えばデカルトに始まるとされる近代の心身二元論・霊肉二元論がメルロ=ポンティの主客両義的発想ほかによって克服されるという事態を受けて、あるいはまた、生態心理学や身体科学、ヒューマノイド研究における議論、脳は身体の外部にあるとの発想まで行き着く可能性をもつ議論に直面して、再検討を迫られている。 けれども、フレイザーの仕事は、以上の諸問題を考慮してなお、依然として、とてつもなく大きい。なぜなら、進化主義の克服にしてもアニミズム説の再検討にしても、その作業にとりかかろうとする場合、さまざまな証明の典拠となる根本資料・ケーススタディの1つとして、第1にこの『金枝篇』が存在するからなのである」

宗教と儀礼について、著者は以下のように述べています。

「仏教もユダヤ・キリスト教もイスラム教も、みなアジア起原の宗教である。それらは、今でもときとして最古の儀礼を維持し続けている。そうした原初的遺制の存続は、とくにキリスト教に著しい。フランチェスコの眠るアッシジを嚆矢として、聖者の遺骨の埋葬地に教会を建設したのはキリスト教徒として当たり前とみられている。中世ヨーロッパの農民たちは、キリストやマリアを始めとする聖者の像を拝むのと同様に、ゆかりの者の遺体(ミイラ)や遺骨を聖所に安置して拝んだ。いや、そればかりではない。先史オリエントの信仰儀礼では当たり前であった神の肉体を使徒たちが共同で食する風習は、パンとワインとを飲食する風習にかたちをかえて、キリスト教徒のもとで2000年来延々と存続してきた」

また、キリスト教の儀礼において、著者は以下のように述べます。

「最後の晩餐でイエスは、実際の共食では本物の血肉=イエス本人の血肉を食べてほしいが、まだ彼ははりつけになっていないので、とりあえずパンとワインを血肉に見立てて予行演習しただけであった。ところが後のカトリック教会はとんでもない取り違えをし、自らが定めた禁をおかしてフェティシズムに陥ったというわけである。本当はイエスの生身の肉と血を飲食してあればこそ、あのパンとワインの教会公認儀礼=フュティシズムが2000年このかた存続してきたのだとの仮説は、実に興味深い」

「フェティシズム」について、著者は以下のように述べています。

「ビュフォンやルソーと同時代のフランス人啓蒙思想家で、『百科全書』にも寄稿した人物シャルル・ド・ブロスは、18世紀当時としては最新の研究方法であった比較宗教学の立場から、当時のアフリカ大陸やアメリカ大陸に残存する原初的信仰について研究した。そしてその土着信仰をフェティシズムと命名し、およそつぎのように特徴づけた。これは本来の宗教以前のもので、本来の宗教の出発点である偶像崇拝(Idolatrie)が存在するよりも古い。宗教でないフェティシズムと宗教の一形態である偶像崇拝との相違は決定的で、例えば前者においては崇拝者が自らの手で可視の神体すなわちフェティシュを自然物の中から選びとるが、後者においては神は不可視のものとして偶像の背後に潜む。つまり前者ではフェティシュそれ自体が端的に神であるのに対し、後者においては偶像の背後か天上になにかいっそう高級な神霊が存在する。また、フェティシズムにおいてフェティシュは、信徒の要求に応えられなければ虐待されるか打ち棄てられるかするが、偶像崇拝において神霊は信徒に対し絶対者なのである。こうしてド・ブロスは、フェティシズムを宗教と明確に区別したのである」

第二章「フォイエルバッハの唯物論的宗教論―神は儀礼から生まれた」では、著者は儀礼の本質について以下のように述べています。

「儀礼は、まえもって神を前提にするのでなく、その後に神を創り出す行為である。たとえば、先史時代のケルト人やゲルマン人は、風に声を投げかけてこれを神となし、樹木の周りをグルグル回ってこれを神となした。先史時代の地中海人は、マルタ島などで母神の格好をした神殿をたて、ヴァギナの門から神体=子宮にはいって声と動作の儀礼を挙行した。その際、声をかける所作=発声を、ギリシア語ではレゴメノンと称し、グルグル回る所作=動作をドローメノンと称する。この2つで1つの行為が、本来の儀礼である。この儀礼を通じて、単なるモノ(Ding)が人間と同等の存在(Wesen)になる。こうして、可視の物体や自然現象(Ding)が神(Wesen)の座につくのである」

著者は、「儀礼を挙行するには儀礼の対象であるナニモノかを必要とする」とし、そのナニモノかを「神」とか「呪物」、「庶物」、「護符」とかと呼ぶのには慎重でありたいと述べます。では、なんと呼べばいいのでしょうか。それは、フォイエルバッハがすでに示しているといいます。「フェティシズム」における儀礼の対象である「フェティシュ」がその回答だというのです。先史人・辺境人が儀礼によって産み出したモノ、それはフェティシュであったというのが著者の考えです。

第五章「石の民俗文化誌または神仏虐待儀礼」でも、ヨーロッパでは、霊と神体とを区別しない原初的信仰をが「フェティシズム」と呼ばれることが指摘され、さらに以下のように書かれています。

「フェティシズムにおいては、もろもろの石とか樹木、すなわち自然物それ自体が聖なる存在であって、その聖なるものは者自体と区別されず、したがってそこから引き離されることはない。もし北代の石仏が望なるものであるのなら、その石塊をまるごと信仰しているのであって、関山の本山へは、北代の石仏の中に宿る聖なるもののみをお連れするというわけにはいかないのである。そのような信仰は、日本ではたとえば縄文時代の土偶=女神信仰に垣間見られるものである。縄文人は、土偶を土偶のまま、たとえそれが破損して残欠になってしまったとしても神体と見做して原始農耕に奉仕させたのである」

第七章「歴史における神話のアクチュアリティ」では、「先史の神話あるいは神話の起原」として、著者は以下のように述べています。

「20世紀の神話といえばファシズムやナチズム、それにソ連東欧の社会主義が思い浮かぶ。その際、通常使用される『神話』という語は、現実や史実にもとづくのでなく空想や虚構にもとづく物語、といった意味になる。この意味における用法としては、例えば次のように言える。イタリアやドイツ、ソ連の民衆に対してムッソリーニ、ヒトラー、スターリンの体制が客観的な根拠なしにでっち上げたナショナリズムやレイシャリズム(racialism)、コミュニズム(スターリニズム)は、20世紀神話の代表である。これらの体制が国民に提示する政策や利益は、あらかたフィクションである」

続けて、著者は以下のように述べています。

「しかし、なんの根拠もない、事実無根の理論や政策に、はたして20世紀の文明諸国民が、そう易々と騙されるであろうか。なるほど、そう簡単には騙されるはずのない人々が騙されるが故に神話なのだ、そこにこそ神話の真の意味が潜んでいるのだ、としたい向きもあろう。だが、なぜ神話は、善悪のうち悪の方に成立しやすく、善については成立しにくいのか。善良な方、ないし好ましい方での使用例は、ないわけではない。例えばスポーツ競技では、連戦連勝の無敗神話、などと表現する。けれども、この場合の使用法でも、勝者はいずれ敗北する、つまりいいことは絶対に永続しない、という観念を下敷きにしている。かように、神話は悪ないし劣の価値意識にまつわる概念として定着している。けれども、神話の語義を先史地中海にみいだすと、この語はもともと相対的に善悪と関係なく生まれたことがわかる。あるいはまた、善とも悪とも関連していたということでもある」

そして、「20世紀における近代化=合理化神話」において、著者は「エコロジー」という神話について以下のように述べるのでした。

「ギリシア語に『オイコス』というたいへん含蓄に富む言葉がある。これは『住む場所』とか『家政』という意味になるのであるが、その言葉から『エコノミー』と『エコロジー』が派生してきた。私たちはエコロジーと調和のとれたエコノミーを営まねばならないのである。特に前者を破壊してまで後者を追い求めてはならない。今、前者は農業に代表され、後者は工業に代表される。21世紀はエコノミーとしての生産でなくオイコスとしての生産を、自然と人間の共生神話のスローガンとして掲げるべきである。その際、エコロジーの精神は紛れもない神話である。エコロジーがなぜ神話かというと、とりわけ環境倫理学では、自然を擬人化し〈自然の権利〉をうち立てた上で、人間と自然の共生を唱えているからである」