- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1305 心霊・スピリチュアル | 芸術・芸能・映画 『写真のボーダーランド』 浜野志保著(青弓社)

2016.08.24

『写真のボーダーランド』浜野志保著(青弓社)を読みました。 「X線・心霊写真・念写」というサブタイトルがついています。 著者は1974年、愛知県生まれ。現在は千葉工業大学工学部教授です。専攻は近代視覚文化史(特に19世紀から20世紀にかけてのパラノーマル文化[念写、心霊写真、降霊会、ダウジングなど]について)。共著に『天空のミステリー』(青弓社)、訳書にタイラー・コーエンの『創造的破壊』(作品社)などがあります。

ウジェーヌ・ティエボーの「広告写真アンリ・ロバンと幽霊」

ウジェーヌ・ティエボーの「広告写真アンリ・ロバンと幽霊」

本書のカバーにはウジェーヌ・ティエボーの「広告写真アンリ・ロバンと幽霊」(1863年)が使われ、以下のように書かれています。

「流体写真・心霊写真・妖精写真・ダウジング・念写―私たちは『見えない世界を写してくれるかもしれない』という期待と不安を抱きながら、他方でウソだと思いながらも写真に見入ってしまう。写真と現実、科学と疑似科学の境界を示す80点以上の写真とエピソードをちりばめて、その不気味さ・奇妙さから写真の本質に迫る写真評論」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

序章 写真の周縁へ

第1章 見えないから写す―写真と流体

第2章 写して見せる―降霊術としての心霊写真

第3章 見えなくても写る―妖精写真とカメラ的想像力

第4章 写らないものを見る―カレンベルクの写真ダウジング

第5章 写っても見ない―テッド・シリアスのポラロイド念写

終章 期待と不安の狭間で

「あとがき」

序章「写真の周縁へ」で、著者は、写真というメディアは、わたしたちの目に見える世界をそのまま写し取っているかのようだと述べます。しかし、わたしたちの目に〈見える〉世界と、写真に〈写る〉世界の間には、埋めがたい隙間が常に開いているとし、本書は、そんな〈見える〉と〈写る〉の隙間を通して、写真が本来持っている魔術的な力を再確認する試みであると説明しています。

現代の加工された写真も紹介

現代の加工された写真も紹介

写真の黎明期には、写真と絵画はどちらの側から見ても不即不離の関係にありました。ところが、新旧2つのメディアが絡まり混然一体となっていたこの時期、写真機材を一切使用することなく、写真を絵画から完全に切り離す離れ業をやってのけた人物がいたことを著者は紹介します。その人物こそ、『不思議の国のアリス』を書いたルイス・キャロル(1832―98)でした。 写真術に興味を持ち始めたばかりのキャロルが描いたのは、現像すると人の心の中が現れる写真、すなわち念写という「型破」な写真術でした。彼は、その名も『型破り写真術』(1855年)という写真をテーマにした掌篇を著しています。念写の始祖といわれる福来友吉(1869―1952)の『透視と念写』(東京宝文館)が1913年の出版であることからも、キャロルの着想がいかに早期のものだったかがわかります。

著者は、キャロルについて以下のように述べています。

「写真について書いた最初の作品で、いきなり『念写』という型破りな写真術がモチーフとされている背景の1つとして、キャロル自身のオカルト趣味が挙げられるだろう。不思議の国や妖精の国を舞台とする作品を書いたキャロルは、物語の創作以外でも、神秘的な世界に興味を持っていた。神秘学関連の蔵書を数多く所有していただけでなく、1862年創設のゴーストクラブ(The Ghost Club)にも、82年創設のイギリス心霊研究協会(Society for Psychical Research:SPR)にも入会していた。SPRについては、設立当初からの会員であり、亡くなる直前まで会費を納め続けていたことが銀行の取り引き記録に残っている」

さまざまな超常現象の中でも、特にキャロルが関心を寄せていたのはテレパシーでした。1882年12月、キャロルが書いた友人への手紙には、「読心術」についての小冊子を読んだキャロルが、「すべての証拠は、ある自然の力が存在し、その力が電気とエネルギーと結びつくのだということを示唆している。この力によりある人の頭脳が他人の頭脳に働きかけることができる」と確信したことが綴られています。著者は述べます。

「この1882年という年は、SPR創設の年であると同時に、SPR創設者の1人であるフレデリック・マイヤーズが『テレパシー』という言葉を造った年でもある。テレパシーそのものは古くから世界各地で信じられていた現象で、『思考の伝達(thought transference)』などと呼ばれていた。19世紀後半に入ってスピリチュアリズムと科学が同時に盛り上がりを見せ、無線によるテレコミュニケーションの技術が普及すると、『思考の伝達』現象は、両者の交差点であるサイキック・サイエンスにおける中心的な研究テーマの1つになっていく」

著者はまた、「テレパシーは思考を一種のエネルギーとしてとらえるものであり、その意味では念写との共通点が多い。『型破り写真術』で念写を描いてみせたキャロルが、やがてテレパシーに関心を寄せるようになるという流れには、確かに一貫性があるように思われる」とも述べています。

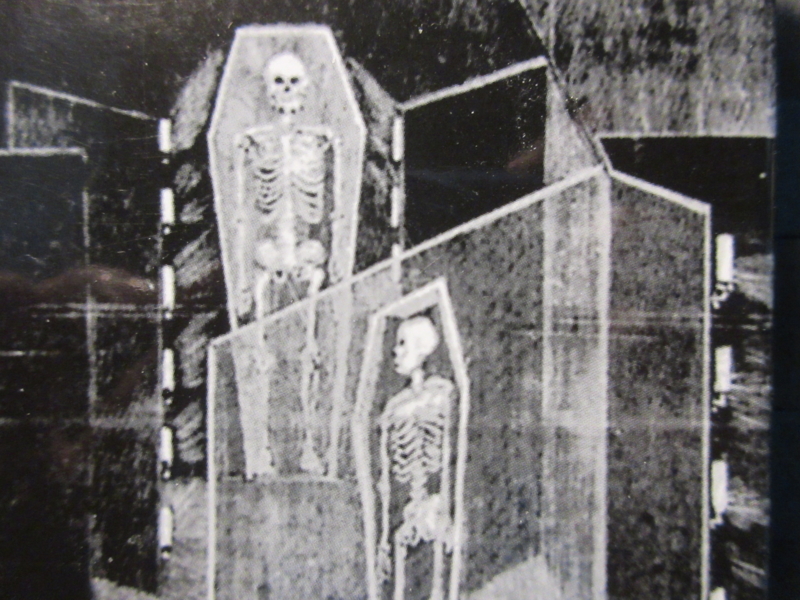

本書に掲載された写真

本書に掲載された写真

顕微鏡写真や望遠鏡写真など、肉眼では見えないものを写真によってビジュアル化する試みは、科学の分野では早い段階から行われていました。ウィリアム・フォックス・トールボット(1800―77)による最初期の顕微鏡写真は、ダゲレオタイプ公開と同じ1839年の試みでした。月の表面を鮮明にとらえた望遠鏡写真も、「型破り写真術」より早い51年に実現しています。19世紀末にⅩ線写真が登場した後は、実際に切り開かずに身体の内部を可視化する様々な写真が生み出されました。

本書に掲載された写真

本書に掲載された写真

著者は、当時の人々の写真というメディアへの恐怖について述べます。

「すなわち、写真は単に被写体の外見だけを描写しているわけではなく、被写体を形作っているもの(肉体、魂、エネルギーなど)の一部も奪い取っているという感覚である。正確かつ迅速すぎる描写と、どことなく錬金術めいた光化学プロセスのせいで、写真術には一種の不気味さがつきまとっていた」

この読書館でも紹介した人類学者ジェイムズ・フレイザーの名著『初版 金枝篇』の第18章「魂の危機」第3節「影としての魂」にも、写真が被写体の魂を奪ってしまうのではないかという恐怖を示すエピソードが収められています。フレイザーによると、影のなかに魂が宿るという迷信から鏡を覆ったり、死者が出た家で鏡を裏返したりする風習は、古くから各地で見受けられるとのこと。肖像に対する恐怖も、鏡に対するこのような恐怖と同様のものであるといいます。

第2章「写して見せる―降霊術としての心霊写真」では、心霊写真は、パラノーマル写真のなかでも特に研究が進んでいる分野であるとして、著者は以下のように述べています。

「先駆的な研究としては、フレッド・ゲティングス『写真のなかの幽霊たち』(1978年)などが挙げられる。1990年代には、ロルフ・H・クラウスによるパラノーマル写真論『光と影を超えて(Jenseits von Licht und Schatten)』(1992年)で様々な事例が紹介され、映像史家トム・ガニングの論文『幽霊のイメージと近代的顕現(Phantom Images and Modern Manifestation)』(1995年)などの論考も登場した。さらに序章でも紹介したとおり、特に2000年以後は、パラノーマル写真を集めた展覧会図録『完全なる媒体』(2005年)や『生ける屍の顔』(2006年)などに加え、ジョン・ハーヴェイ『写真と心霊』 (2007年)なども刊行された。日本国内でも、小池壮彦『心霊写真』(2000年)や心霊写真についての論考集『心霊写真は語る』(2004年)に続き、ハーヴェイ前掲書の翻訳『心霊写真』(2009年)も出版されている」

ここにずらりと挙げられた本は、いずれも拙著『唯葬論』(三五館)の第16章「交霊論」を書いたときの参考文献です。

1「幽霊はどのように現れるか」として、著者は以下のように述べています。

「スピリチュアリズムが多くの人々の支持を集めた時代的背景として、18世紀以降に広まった科学中心主義が挙げられる。それまでほとんど疑いの目を向けられることなく受け入れられていた「迷信」が否定された反動から、19世紀初頭の人々の間には新たな「宗教」を渇望する空気が醸成されつつあった。死後の世界の存在を肯定するスピリチュアリズムは、こうした空気に応えるものだった」

続けて、著者は以下のように別の要因を紹介しています。

「ジャネット・オッペンハイムは『英国心霊主義の抬頭』で、別の要因も指摘している。それは、娯楽としてのステージ・マジックの流行である。『マジシャン(magician)』という言葉は、今日では魔術師と手品師の両方を指すが、両者は中世までほとんど区別されていなかった。何世紀もの間、『マジシャン』が披露する不思議なトリックは神か悪魔の仕業と考えられていたが、19世紀に入る頃には、『マジック』は純然たる娯楽として楽しまれるようになった。こうして『マジック』への敷居が低くなったことも、霊媒たちによる降霊会が一種のショーとして人気を集める一因になっていたことは想像に難くない」

マジックで幽霊は聴覚的な存在となった

マジックで幽霊は聴覚的な存在となった

スピリチュアリズムの出発点で、幽霊は聴覚的な存在だったのです。 さらに著者は、以下のように述べています。

「フォックス姉妹の人気が高まり見物客が増えるにつれて、降霊会は一種の見せ物として洗練されていくが、しばらくの間、幽霊たちはラップ音やテーブル・ターニングといった聴覚的あるいは間接的な形で現れるだけで、幽霊そのものを見ることはできなかった。このような降霊会のあり方は、始祖であるフォックス姉妹に限った話ではない。近代スピリチュアリズムの黎明期にあたる1850年代後半まで、幽霊たちは自ら姿を現すことなく、霊媒というメディアを媒介として存在を示し、メッセージを伝えるだけだった」

本書に掲載された幽霊写真

本書に掲載された幽霊写真

霊媒が増えるにつれて同業者との差異化を図る必要が生じました。そして、降霊会での幽霊の現れ方は、次第に確実かつわかりやすいものになっていったとして、著者は以下のように述べます。

「こうした変化の最たるものが霊の『物質化(materialization)』、すなわち、呼び出された幽霊の一部あるいは全体が、音声や力ではなく、誰の目にも見えるような物質となって現れる現象の登場である。空中浮揚で有名な霊媒ダニエル・ヒューム(1833―86)の交霊会では、アコーディオンの演奏や空中浮揚などの派手なパフォーマンスと合わせて、霊手(spirit hand)の出現が話題を呼んだ。アルフレッド・ラッセル・ウォレスの『近代スピリチュアリズムの擁護(A Diffense of Modern Spiritualism)』(1874年)には、ニコル嬢(のちのサミュエル・ガッピー夫人)の降霊会(1866年)で、霊の訪れとともに花や果実が出現したと記されている」

本書に掲載された心霊写真

本書に掲載された心霊写真

3「心霊写真の『発見』の最後には、著者は以下のように心霊写真の本質について述べています。

「啓蒙主義によって光学的・心理学的な存在へとおとしめられた幽霊たちを復権させようとするスピリチュアリズムの盛り上がりと、人間の目のような錯覚に陥ることのない目=カメラ・アイを備えた写真というメディアの普及は、ほぼ同時代の出来事である。そうした時代を背景に、心霊写真という産物が産み落とされたのは、いわば必然だったといえる」

7「写真と幽霊」では、著者は幽霊について以下のように述べます。

「幽霊など心的現象にすぎないとする理性主義的な論理と、実在しないはずの幽霊を出現させる幻灯機のテクノロジーが組み合わさることで、『幽霊』という存在は大多数の人々にとって、〈実際には存在などしないが、しかしいずれにしろ目に見える〉というきわめて曖昧なものになっていた。こうして幽霊は祓われるどころか、むしろ『人間精神そのものの親和空間を占有』してしまうことになる。これに対して、ハイズヴィル事件以降に登場した近代スピリチュアリズムは、幽霊はやはり実在するのだという結論に至った。そして、幽霊の実在を証明するための手段として、降霊会とともに用いられたのが、心霊写真だった」

本書に掲載された妖精写真

本書に掲載された妖精写真

第3章「見えなくても写る―妖精写真とカメラ的想像力」では、有名なコティングリー妖精事件に言及しつつ、著者は以下のように述べています。

「ドイルにとっての妖精写真は、第一義的には妖精の実在を証明する『証拠』だった。つまり、妖精が写真に写っているということは、妖精がそこに存在していたということと完全に同義だった。このような写真の使い方では、〈写る〉と〈存在する〉は完全に等号で結ばれる。『想像と現実の境界上の薄明においてとらえられる神秘的な存在』(バウン)だったはずの妖精は、現実のただなかへと引きずり出され、晒し者にされてしまう」

コティングリーの少女たちは、なぜ妖精写真を作ったのか。 その理由と意味について、著者は以下のように述べています。

「少女たちが思い描いた妖精の姿は、彼女たちの心の中で作られたものではなく、彼女たちが目にした絵本やイラストなどを通じて築き上げられたものである。だが、たとえ独自に創造されたものではなかったとしても、それが彼女たち自身の空想の産物だったことは間違いない。そして、カメラを手にした彼女たちは、薄明のなかから妖精たちを引きずり出そうとしたのではなく、単に『自分たちの夢を映す鏡』として写真を利用したにすぎない。少女たちは、妖精の実在を証明しようとしたのではなく、写真というメディアを通じて、現実世界のただなかに空想世界のイメージを召喚しようとしたのである」

終章「期待と不安の狭間で」の冒頭を、著者はこう書き出しています。

「これまで繰り返し述べてきたとおり、写真というメディアは誕生直後から、〈写す〉ということを通じて、目には〈見えない〉ものを〈見える〉ようにしてきた。顕微鏡写真やⅩ線写真といった試みと並行して、生命流体や霊、妖精のように、単に〈見えない〉だけなのか、あるいはそもそも〈存在〉しないのか曖昧な被写体までもが撮影された。それらの被写体は、写真というメディアを介して〈見られる〉ことで、確かに〈存在する〉ものであるかのごとく〈見える〉ようになる。なぜなら写真とは本来、かつてそこに〈存在した〉何かの痕跡であるはずだと信じられているからである。こうして、少女たちが絵本を真似て描いた妖精でさえ、写真に〈写された〉途端、妖精の〈存在〉を示す証拠であるかのように扱われ始める。写真という扉を通って、空想世界が現実のただなかへと流れ込んでくる」

続けて、著者は「写真」というメディアについて以下のように述べます。

「その一方で、〈見える〉ものを根こそぎとらえきってしまう写真というメディアには、ただ単にイメージを記録する以上の力が備わっているかのようにも思える。写真術の黎明期にこのメディアと接した人々は、写真に撮られることで何か大切なものを盗られてしまうのではないかと怯え、20世紀初頭に妻の遺影を前にした男は、そこに画像以上の何かがとらえられていることを信じて振り子をかざした。あるいは、1960年代にポラロイド・カメラと出合った男たちは、この装置によって、レンズの前の風景ではなく脳内のイメージをとらえようとした。本書で扱ってきた写真は、一見すると特殊な事例のように思われるかもしれない。だが、そこには『写真』というメディアに対して私たちが抱いている期待、あるいは、感じている不安が反映されている」

本書は、わたしにとって、以前紹介した『アンチ・スペクタクル』以来の刺激的な映像論・写真論でした。