- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1308 芸術・芸能・映画 『ゴジラとエヴァンゲリオン』 長山靖生著(新潮新書)

2016.08.29

わたしのブログ記事「シン・ゴジラ」で紹介した映画はちょうど1ヵ月前の7月29日に公開されました。わたしは初日に観ましたが、多大なインパクトを受けました。

「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズの庵野秀明氏が総監督を務めていますが、エヴァ的世界観で描かれた「ゴジラ」が大反響を呼んでいます。

『ゴジラとエヴァンゲリオン』長山靖生著(新潮新書)を読みました。 特撮の「ゴジラ」シリーズとアニメの「エヴァンゲリオン」の歴史を丁寧に解説した一冊です。著者は1962年茨城県生まれの著述家で、歯学博士。2010年に『日本SF精神史』で日本SF大賞を受賞しています。

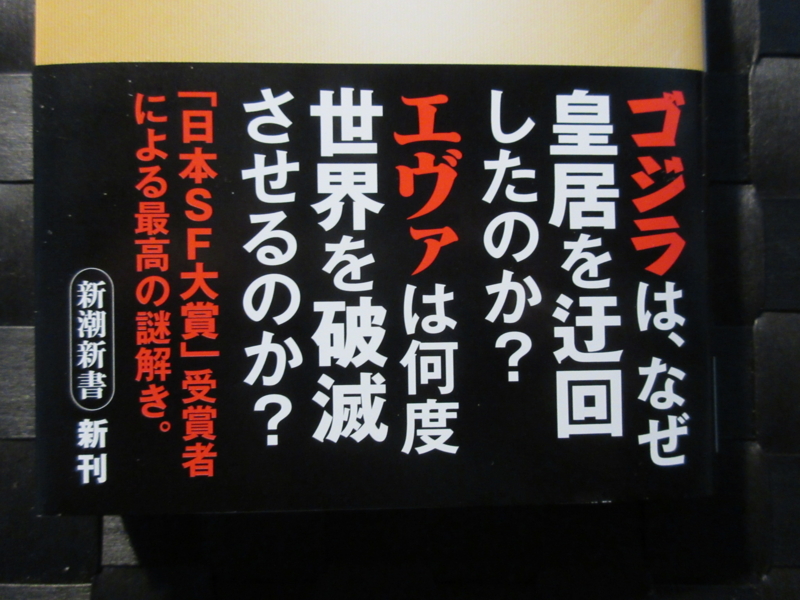

本書の帯

本書の帯

本書の帯には以下のように書かれています。

「ゴジラは、なぜ皇居を迂回したのか? エヴァは、何度世界を破滅させるのか? 『日本SF大賞』受賞者による最高の謎解き!」

またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「戦後日本における『特撮』と『アニメ』の最高峰―それが『ゴジラ』と『エヴァンゲリオン』だ。異形の怪物はどのように誕生したのか。なぜ大衆の心をつかんだのか。製作者たちの過酷な『戦争体験』は作品にどのように反映されたのか。庵野秀明監督と『ゴジラ』をつなぐ線とは何なのか。なぜオタクたちは、『エヴァンゲリオン』に熱狂するのか・・・・・・」

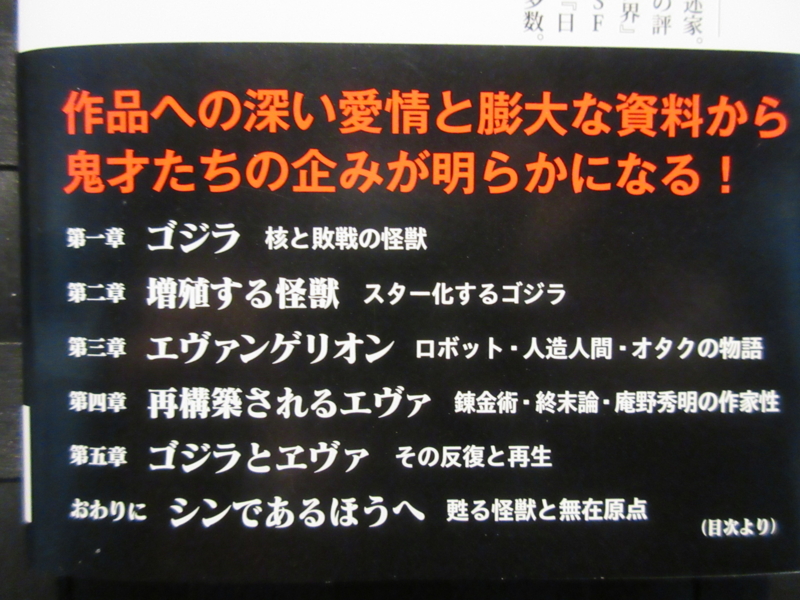

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

はじめに「ゴジラとエヴァは私たちに何をもたらしたのか」

第一章 ゴジラ 核と敗戦の怪獣

第二章 増殖する怪獣 スター化するゴジラ

第三章 エヴァンゲリオン ロボット・人造人間・オタクの物語

第四章 再構築されるエヴァ 錬金術・終末論・庵野秀明の作家性

第五章 ゴジラとエヴァ その反復と再生

おわりに「シンであるほうへ 甦る怪獣と無罪原点」

はじめに「ゴジラとエヴァは私たちに何をもたらしたのか」の冒頭を、著者は以下のように書き始めています。

「『ゴジラ』と『エヴァンゲリオン』(以下『エヴァ』と略記)は、戦後日本が生み出した数多くの映像コンテンツのなかでも、もっとも有名な作品だと私は思っている。それぞれ特撮怪獣モノとアニメの代表作として、海外でも人気が高い。それどころか『ゴジラ』はアメリカで2度もリメイクされ、『エヴァ』も実写版映画が計画された。 手塚治虫や宮崎駿の作品も人気が高いが、『ゴジラ』と『エヴァ』は作品世界が現実世界に滲み出す類の喚起力を備えている。手塚作品や宮崎作品が私たちを勇気づけ、希望と癒しを与えてくれるとすれば、『ゴジラ』と『エヴァ』はある種の痛みをもたらす」

また、著者は両作品について以下のように述べています。

「『ゴジラ』と『エヴァ』は、非実在の怪物でありながら、観る者たちのアイデンティティーを揺り動かす。過剰な自己投影を誘うこれらの作品が『オタク的』な受容形態と深く関わっているのはそのためだ。『ゴジラ』は、その第1作から日本SFのコミュニティの発展にかかわり、『おたく』の誕生に影響を与えた。そして、『エヴァ』はオタクを『ヲタク』と呼ばれる層へと変化させた。そのヲタク文化は、今や特殊な一部の人々の趣味ではなく、日本文化やコンテンツ産業にまたがる基礎教養となっている」

第一章「ゴジラ 核と敗戦の怪獣」では、ファンの間でゴジラが東京を襲う際に「ある地点」を大きく迂回したと信じられていることが紹介されています。

「怪獣映画では何度も東京が襲われるのに、その一点だけは侵されることがなかった。ある一点とは、皇居である。この謎について民俗学者の赤坂憲雄は、『ゴジラ』は海で死んだ兵士への鎮魂歌ではないかとする川本三郎の説を引き取る形で、『ゴジラは、なぜ皇居を踏めないか?』と問うた。私としては、もしゴジラに戦死した日本兵を重ねるなら、皇居はさておき、靖国神社の境内に足を踏み入れた場合、どうなったかに興味がある。皇居のお堀に沿って平河町から麴町、一番町、三番町と進めば九段北の靖国神社だ。空を衝くような大鳥居は1943年に失われていたものの、代わりに檜製の仮鳥居が立っていた。きっとゴジラの眼にも入っただろう」

また「ゴジラに刻まれた戦争の記憶」として、著者は述べています。

「ゴジラは南方からやってくる。南方は太平洋戦争で多くの日本兵が亡くなった土地であり、未だに帰らぬ遺骨が野に山に、そして海に沈んでいる。同時に南方は母なる海、遠い祖先が流れ寄せてきた遠き島々の在り処であり、伝説上の民族起源地でもあった。ゴジラは南方で死んだ兵隊たちの亡霊であるという説は今日でも多くの書き手によって前提的に扱われている。それどころか、後年のゴジラ作品の中には、劇中人物がゴジラは南方で亡くなった日本人の霊が乗り移っているとの説を語ったものさえある。そうでなくとも『南方』も『大陸』も『シベリア』も、当時の日本人にとっては、その名を口にした途端に戦争を思い出さずにはいられない地域だった」

さらに「戦災の再現としてのゴジラ」で、著者は述べています。

「ゴジラは死んだ男たちの亡霊であり、父権的な怪物だという説話論的解説は、1980年代に広まり、今ではほぼ定説化している。それどころか、ミレニアムシリーズの『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』(2001)では、こうした説が登場人物によってはっきりと語られもした。しかし、それは『ゴジラ』第1作では言明されてはいない。明示されているのは、あくまで「水爆の怪獣」であり、原爆の怪獣ですらない。つまりゴジラは、表面上は水爆実験という戦後冷戦体制下での大国のエゴを契機として出現した存在であり、日本に罪はない。しかしそれでも、ゴジラは日本を襲ってくる。その姿は、戦争末期に連日のように東京を、そして日本中を襲い、人々を震撼させた米軍の空襲や艦砲射撃を彷彿とさせた」

第二章「増殖する怪獣 スター化するゴジラ」では、東宝が生んだ多くの怪獣たちの中でも特に人気の高いモスラについて述べられています。

「ゴジラがスサノオノミコトを思わせる父権的な怪獣だとすれば、モスラは母性的な怪獣だった。モスラの名称はmoth(蛾)に由来している(英語のモスを怪獣名に使う発想は、福永夫人によると武彦が療養中の病院で愛用していた蚊除剤『モスキートン』が元ネタ)が、motherも重ねられているだろう。またモスラの幼虫や繭はカイコのそれに酷似している。養蚕は女性の仕事だった。天照大御神も機織をしていたとされ、近代以降の宮中でも、天皇が田植えをし、皇后がカイコを飼っていたように、象徴的な意味を持つものだった」

著者は「擬人化され、スター化するゴジラ」として、大ヒットした「キングコング対ゴジラ」(1962年)を取り上げ、以下のように述べています。

「この映画では、キングコングの権利を持つ米RKOは東宝に5年間の名義使用権として8000万円を要求、またキングコングが勝つことを求めた。キングコングの着ぐるみは、最初に作ったものは愛嬌がありすぎて、作り直したという。キングコングとゴジラという巨大なもの同士の戦いはプロレス風で、人類は傍観者(観客)にすぎなくなった。プロレスでは観客はヒーローに感情移入し、悪役を倒すことを望んで熱狂する。この作品ではキングコングのほうが人間の味方というべき立場に立っていた。本物のサルに見えるよう心掛けたという動きはコミカルで、また人間たちのドラマもコメディタッチだった。この作品は、前2作とは違って、明るい作品が目指された。それが受けたのか、それともキングコングの知名度のせいか、観客動員数は驚異の1255万人を記録した」

著者は「外敵から地球を守る在来の怪獣たち」として、宇宙怪獣キングギドラを迎え撃つゴジラやモスラの戦いを描いた「三大怪獣 地球最大の決戦」(64年)を取り上げ、以下のように述べています。

「地球怪獣対キングギドラ(宇宙怪獣)という図式は、大東亜共栄圏対西洋という大東亜戦争の大義名分、あるいは薩長から奥羽越列藩までを含めた挙国一致体制での西洋列強排撃という明治維新の理想をなぞるものだ。金髪を振り乱して襲ってくる三ツ頭の龍(三位一体の怪獣)は、西洋の表象にほかならない。キングギドラが登場すると、ふだんは争っている地球在来の怪獣たちは力を合わせてこれを撃退するのだ。キングギドラはプロレスの悪役外人レスラーみたいな役回りだった」

著者は、シリーズが進むたびにスター化するゴジラについて述べます。

「日本文化は、ある主題を何度も作り変え、そのたびに新たな工夫とずらしによって、同じ登場人物に別のドラマを与えることを得意とする。和歌の本歌取りや歌舞伎の見立てなどがその典型だが、ゴジラもシリーズ化されて子ども向けの正義の味方化が進むにつれ、大いなるマンネリのなか、折々の流行や見立てを取り入れたドラマが作られるようになっていく。『怪獣大戦争』でゴジラはシェーをし、『南海の大決闘』では加山雄三のように鼻を擦って『幸せだなあ』のポーズを取り、話題になった。後者は若大将シリーズも撮っている福田監督の発案だと思ったら、中島春雄によればどちらも円谷の提案だったという」

著者は、ゴジラのスター化と並行して、テレビで人気を呼んでいた特撮怪獣ドラマについて以下のように述べます。

「1966年にテレビで『ウルトラQ』が放映され、その大成功の後、引き続いて放送された『ウルトラマン』(66~67)や他局の『マグマ大使』(66~67)が子どもたちに大人気となり、怪獣はすっかりポピュラーになっていた。それだけに、怪獣を見る子どもの目が肥えてきて、ゴジラのレア感は失われつつあった。『子ども向け』を具体的に言えば、恐怖を排除したプロレス化とファンタジー化であり、『時代性』『社会性』といっても『ゴジラ』第1作のように無意識に訴えかけるそれではく、明示された教育性・教訓性の形を取る。それは子どもたちの求めるものとはズレていた」

第三章「エヴァンゲリオン ロボット・人造人間・オタクの物語」の冒頭、著者は以下のように書き出しています。

「特撮怪獣モノと並んで、子どもの夢を育んだジャンルにロボット・アニメがある。1963年に相次いでTV放送された『鉄腕アトム』、『鉄人28号』、『エイトマン』で日本のロボット・アニメははじまった。その後、『マジンガーZ』(72~74)を経て、『宇宙戦艦ヤマト』(74~75)、『機動戦士ガンダム』(79~80)、『伝説巨神イデオン』(79)、『超時空要塞マクロス』(82~83)など、大人にも鑑賞される作品も生まれた。これは特撮怪獣モノが、大人向け作品だった『ゴジラ』第1作にはじまり、次第に子ども向けジャンルとなっていったのとは逆向きの進化だった。その極点に位置するのが『新世紀エヴァンゲリオン』だ」

著者は、「オタク文化の集大成としての『エヴァ』」として述べます。

「1995年10月4日から翌96年3月27日にかけてテレビ東京系列で放送(テレビ愛知は8日遅れで放送)された『エヴァ』は、開始前はごく普通のロボット戦闘アニメのひとつと思われていた。アニメ専門誌には『歴史を変える』と書かれていたが、宣伝文句はいつもそんな調子だし、放送時間は水曜日の午後6時半から30分間と子ども向けの時間帯で、特に注目を誘うシグナルは出ていなかった」

「歴史を変える」大きな転換点となった「エヴァ」の第壱話について、著者は以下のように解説しています。

「シンジはジオフロントと呼ばれる地下空間の要塞都市に導かれる。そこは『世界再建の要、人類の砦となるところ』であり、さらにシンジとは深い確執を持った父との再会が待つ場所だった。迷路のような地下要塞をさまよった挙句、彼はいきなり不気味なロボットらしきものの頭部に遭遇する・・・・・・。 第壱話冒頭の数分間だけで、作品世界の特異性が予見される。しかもこの間に、国連直属非公開組織ネルフ、人類を守る大切な仕事、セントラルドグマ(生物学用語とは別)、E計画、マルドゥックの報告書、サードチルドレンなど聞きなれない意味深な言葉が、何の説明もなく投げ込まれている。巨大ロボットは『人が創り出した究極の汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン』と説明される(以下、この『人造人間』はEVAと略記)。それは『われわれ人類の最後の切り札』なのだと」

また、「エヴァ」のルーツについて、著者は以下のように述べています。

「東宝特撮映画には『フランケンシュタイン対地底怪獣』(1965)と『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(66)があった。実際、後に庵野監督自身が、特に後者から大きな影響を受けたと述べている。 またEVAの形態には『ウルトラマン』のジャミラも見え隠れする。宇宙空間で放射線を浴びて変容した元宇宙飛行士の怪獣だ。さらにEVAとゴジラは、放射能の火を吹く人型兵器・巨神兵を挟んで、つながっている。宮崎駿監督の『風の谷のナウシカ』(84)で巨神兵のシーンを担当したのは庵野秀明だった」

著者は、「エヴァ」が初めて放送された年について述べています。

「『エヴァ』初放送の1995年は、戦後50周年である一方、1月17日には阪神淡路大震災、3月20日にはオウム真理教による地下鉄サリン事件が起きている。バブル経済崩壊後の不況は常態化し、社会の閉塞感がいよいよ濃くなってきた時期だった。だから『あえて、楽観的な気分を排除した舞台から、物語をスタートさせました』という庵野の姿勢は、閉塞感と無力感に苛まれていた時代の空気に向き合うものでもあった」

「エヴァ」の主人公であるシンジもレイも14歳ですが、著者は述べます。

「14歳の中学生による連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇事件)が起きるのは1997年。思春期特有の自己愛的誇大表現を揶揄する中二病(中二=14歳に対してよりも、そうした感性を引きずり続ける年長者に向けられることが多い)という造語が、伊集院光によって発せられたのは99年1月のラジオ番組でのこと。いずれも『エヴァ』以降だ。ただし、この年齢の不安定さは心理学でも社会実感としても以前から知られており、楳図かずおも漫画『14歳』を90年から5年にかけて雑誌連載していた。この作品にも岬タロウという『選ばれた子供』が登場する」

著者はまた、「お約束の記号性と余剰な記号性」として述べます。

「特撮映画とアニメの演出作法は、それぞれ文楽や歌舞伎のそれによく似ている。怪獣は人形浄瑠璃の人形のように生き生きと動くが、語ることはない。だからドラマは脇の人間たちが進める。一方、多くのアニメの人気は、キャラクターの人気に支えられているが、それは歌舞伎役者の人気に酷似している」

著者は「親子の物語としての『エヴァ』」として、「エヴァ」の物語に登場する人間たちの世界観は父権的色彩が強い一方で、「子どもたちを乗せるEVA自体は母性的である」と指摘し、以下のように述べています。

「そもそもEVAには碇シンジの母・ユイの魂が溶け込んでいる。『エヴァンゲリオン』という名称は『福音(エウアンゲリオン)』に由来するが、同時に最初の女『エヴァ(イヴ)』であり、TV版でも赤木博士(リツコの母)は『アダムより人の造りしもの』と説明している(第弐拾壱話)。むろん『聖書』のエヴァは、アダムの肋骨より神の創りし者で、この説明は瀆神的で傲慢な台詞だ。しかも冬月コウゾウは『神のプロトタイプか』と呟く」

著者は、「大きくなり続ける物語、落ちる画質」として述べます。

「この物語は2015年という近未来の第3新東京市を主たる舞台にしているが、セカンドインパクトで東京の広い地域が水没した後、首都機能は長野県松本市の第2新東京市に移されている。第3新東京市建設は次期首都の名目で予算を獲得して建設されているが、実体は使徒を招きよせて戦うための迎撃要塞都市であり、首都機能は実質的には第2新東京市(旧松本市)に置かれたままと思われる」

続けて著者は、以下のように述べています。

「ここで興味深いのは第2新東京市の位置だ。企画初期には、それは長野県長野市松代町と記されていた。なぜ町名まで記されているのかといえば、太平洋戦争の記憶に由来しているだろう。長野県松代は、戦争末期に本土決戦が現実のものとなった事態に備えて、皇居ならびに大本営を遷す予定のあった土地だ。いわゆる松代大本営である。つまり『エヴァ』も『ゴジラ』同様、戦争の記憶を引きずった『遅れて来た本土決戦』の話なのだった」

著者は「EVAはなぜ『機械ロボット』ではなく『人造人間』なのか」として、以下のようにも述べています。

「『エヴァ』も世界観はユダヤ・キリスト教的な神秘思想を取り込んでおり、その文脈あらも、ゴーレム、フランケンシュタインという『神』への不遜としての人造人間イメージを背負っている。なおゴーレムという名はヘブライ語の『胎児』に由来し、これも『エヴァ』で示された『アダム』の胎児化による世界の終焉/再生願望と重なる。錬金術的操作で魂を吹き込む点も、ゴーレムとEVAは通底している。死者を継ぎ接ぎし、錬金術的な疑似科学によって『魂(この場合は14歳の少年少女そのもの)』を吹き込んだ怪物という意味で、EVAはフランケンシュタインの怪物にも酷似している。それはまた身体の成長と心の成熟の不協和の表象でもあるだろう」

著者は「巨大ロボットと『心』の問題」として、以下のように述べます。

「『ロボットに善悪の判断ができるか』は、ロボットものの重要なテーマだった。アトムは善悪を見分ける電子頭脳を持っている設定になっていた。一方、特撮ドラマ『人造人間キカイダー』(72~73)は、不完全な良心回路のために苦悩する姿が印象的だった。 多くの日本のロボットものでは、心を持たないはずのロボットが、操縦者と心を通わせるようにして意思的に『善なる自己犠牲』を選び取る(時には操縦者に逆らってでも)ように『成長』していく。横山光輝原作の実写ドラマ『ジャイアントロボ』(67~68)では、単独操縦者登録された草間大作少年とロボのあいだに心の交流が生まれる。そして特攻的な自己犠牲を示すラスト・シーンに、当時子供だった私はポロポロ泣いた」

著者は、「少年少女と一体化する巨大ロボット」として述べます。

「現実の兵器では、自軍の人的損害を抑えるために、無人戦闘機や遠隔操作可能なカメラ搭載ミサイルなどが生み出されたが、戦闘ロボットものの世界では、逆にリモコン操作から操縦者搭乗型へと主流が移っていった。その画期をなしたのは、永井豪原作の『マジンガーZ』(72~74)だった。この作品はいろいろな意味で『エヴァ』の源流だ」

第四章「再構築されるエヴァ 錬金術・終末論・庵野秀明の作家性」では、著者は「作り手の状況を晒け出した最終二話」として述べます。

「作り手が何を言いたいのかは、分かりそうで分からない。でも必死に何かを伝えようとしていることだけは伝わってくる。では、その『何か』とは何だ?このモヤモヤが『エヴァ』の謎解きブームの牽引力だった。なお庵野監督自身は、宗教的な創造力も取り込んだ『エヴァ』の壮大さの源泉として、光瀬龍『百億の昼と千億の夜』をあげている。だがTV版の結末は、テリー・ギリアム監督のSF映画『未来世紀ブラジル』(85)を彷彿とさせる」

「エヴァ」の創造主である庵野秀明とはいかなる人物か。 著者は「オタクだった庵野秀明」として、以下のように述べます。

「庵野秀明は1960年生まれで、幼少期から特撮やアニメを大量に見て育った。この世代は団塊の世代と団塊ジュニアに挟まれて人口は少ないのに、SFファンの人数は異常に多く、”SF団塊の世代”と呼ばれている。最初の『ゴジラ』をスクリーンで見たのは高校生の頃、リバイバル上映によってだが、60年代、70年代の昭和『ゴジラ』シリーズの頃、リアル・タイムに見ている。『ウルトラ』シリーズや『マグマ大使』も、『仮面ライダー』『人造人間キカイダー』『超人バロム・1』『ルパン三世』なども。アニメの『鉄腕アトム』『エイトマン』『サイボーグ009』から『宇宙戦艦ヤマト』や『機動戦士ガンダム』のアニメは言うまでもない。『サンダーバード』『キャプテン・スカーレット』『謎の円盤UFO』など海外作品の影響も大きかった。 庵野はそれらを血肉にして育った。したがって初代『ゴジラ』を作り出した人々の苦労が「いまだ存在しないもの」を考え出す苦しみだったのに対して、庵野の苦悩は「何をやっても先行作品のパロディになってしまう」ところにあった。その感覚は、同世代の私にもよく分かる。実際『エヴァ』の随所に先行作品へのオマージュが見てとれる」

また著者は「精神世界のコピーとしてのセカイ系」として述べます。

「EVAは前章で述べたようにフランケンシュタイン/ゴーレムの系譜に連なる『人造人間』で、その作中世界観にもフランケンシュタイン/ゴーレムを生み出した神秘主義的想像力を大幅に取り入れている。具体的にはグノーシス主義、バカラの叡智、神秘主義思想、錬金術などの異端科学、そしてフリーメイソンなどの神秘主義的秘密結社と秘儀的技術・・・・・・などだ。庵野監督はそれらを自由に解釈し、任意に組み合わせて使用した」

さらに著者は、「セカイ系」について以下のように述べています。

「2000年代に入るとセカイ系という言葉が流行する。人間個人のありようが世界全体の運命とシンクロするような物語のことだが、これは別に新しい概念ではなく、そもそも西洋の宗教的宇宙観にはマクロコスモス(大宇宙)とミクロコスモス(人間)の照応という考え方があり、錬金術が最終的に目指したのは魂を操作して神と一体化することだった。高等錬金術の標語は「わが術の欲するところは全き人間」であり、作中の『人類補完計画』はこれに相当する。『エヴァは現代のアニメ的想像力に、錬金術的な世界操作というロマン派の思想を再導入したのだった』」

「エヴァ」の第二拾六話、TV版の最終回について、著者は述べます。

「ようするにこの結末は、終末後の世界に、シンジとアスカが新たなアダムとエヴァとして残り、それが人類(親世代)の『希望』ということになる。これはチャペックの『R.U.R.』の結末にも似ており、ビジュアル的には、永井豪『デビルマン』や諸星大二郎『暗黒神話』のラストをも彷彿とさせる。庵野自身、『ラストは「デビルマン」になるしかないんですよ』と語っていた」

ということは、「エヴァ」は「マジンガ―Z」と「デビルマン」という永井豪の二大作品に多大な影響を受けたことになりますね。偉大なり、永井豪!

続けて著者は、以下のように述べています。

「ちなみに『エヴァ劇場版』が公開された1997年には、酒鬼薔薇事件が起きている。また日産生命、北海道拓殖銀行、山一證券などの破綻やアジア通貨危機もあり、不況は出口が見えない状況だった。別に誰も本気で信じているわけではないが、何となく気になるノストラダムスの『1999年』は、あと2年後に迫っていた。そしてようやく社会的に公認されるようになったオタク文化も、既に新たなものの創出より、かつて生み出されたコンテンツの再利用が増えていた」

第五章「ゴジラとエヴァ その反復と再生」では、「繰り返しと『希望』の新劇場版」として、著者は以下のように述べています。

「庵野は2006年にガイナックスを離れ、映像製作会社カラーを設立。『エヴァ』の著作権を同社に移し、思い通りの『エヴァ』を作ることになった(費用面の制約はあるが)。再構築版は全4部作とされ、当初は『前編・中編・後編・完結編』と称されたが、2007年4月に能の演劇作法である序破急に因む『序』『破』『急+?』に改められた。また、これら新シリーズを『新劇場版』と称し、以前の『劇場版』は『旧劇場版』とすること、実際に21世紀になったのでタイトルから『新世紀』を取ることも示された。さらにその後、『急』は『Q』に変更されて製作、公開された。この4部作は当初から『繰り返し物語』と規定されていた。滅亡しても何度でも世界をやり直す、死んでも何度でもやり直して挑戦するその『やり直し』は、希望と苦悩に満ちている」

おわりに「シンであるほうへ 甦る怪獣と無罪原点」で、著者は述べます。

「物語に死者が召還される理由はひとつしかない。生者の未練だ。ただし再臨の理由は大きく分けて2つある。復讐と赦しだ。『ハムレット』の亡き父王や『オトラント城綺譚』の亡霊は復讐をせがみ、キリストはすべての人間を赦すために復活し、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』のめんまは仲間たちを癒しに現れる。 ではゴジラとEVAはどうだろう。ゴジラは怨念と未練を抱いて復讐の劫火を吹くが、皇居を迂回して海へと帰り、シリーズ化につれて復讐は隠蔽されていく。EVAは人類の希望であり福音である筈だが、関わる人々はみな傷つき、病んでいく。もしかすると、繰り返すたびに状況はかえって悪くなっている」

また、著者は庵野秀明監督について以下のように述べます。

「現実の庵野監督も、エヴァ/ヱヴァを作るたびに鬱に陥っている。近年も『ヱヴァQの公開後、僕は壊れました』と述べている。視聴者の感覚では、シリーズものやリメイク(まして自作のリメイクであればなおのこと)は、一から作品を作るより楽な気がする。だが、庵野監督のリビルド(再構築)は血みどろだ。継承と破壊(超克)の両立は、単なる超克をめざすのより大変なのかもしれない。『シン・ゴジラ』も全力投球なら、公開後は鬱になるのではないか、と心配だ」

ゴジラvsエヴァンゲリオン

ゴジラvsエヴァンゲリオン

そして「あとがき」の最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「『ゴジラ』と『エヴァ』。このふたつの物語は、いまだに私たちが乗り越えられずにいる戦いないしは現実逃避を描いてきた。『ゴジラ』と『エヴァ』は、輪廻の業に囚われてやり直しを強いられる人間の(人類の、ひときわ日本人の)ドラマだ」

わたしは「ゴジラ」(54年)をはじめとした東宝の怪獣映画はほとんど観ていますが、「エヴァ」はまったく観ていませんでした。しかし、本書を読んで興味を抱き、DVD-BOXをアマゾンで購入して、いま全26作を固めて観ているところです。「ルパン3世」の峰不二子を連想させるセクシーな葛城ミサトを気に入りました。(笑)たしかに斬新な作品で、20年前に作られたといっても、古さを感じさせません。もっとも、時代設定は2015年~16年なのに、ケータイはすべてガラケー、ウォークマンにカセット・テープ、フィルムカメラが大活躍しているのは御愛嬌ですが。改めて、この20年でさまざまな生活関連のテクノロジーが進化したことを痛感しますね。

さて、「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の鎌田東二先生は、大のエヴァ・ファンです。11月13日(日)、NPO法人東京自由大学と上智大学グリーフケア研究所の共催で、<エヴァンゲリオン大シンポジウム>を行うそうです。以下のような内容です。

エヴァンゲリオン20周年+α 大シンポジウム

「エヴァンゲリオン―喪失と補完と生命の樹」

日時:11月13日(日) 13:00~18:00

登壇者:島薗進+大澤真幸・他、

司会:鎌田東二+辻信行

会場:上智大学四ツ谷キャンパス3号館521教室(定員350名)

参加費:一般2500円、会員2000円、学生1000円

主催:NPO法人東京自由大学

共催:上智大学グリーフケア研究所

上智大学グリーフケア研究所の所長である宗教学者の島薗進先生も大のエヴァ・ファンだとか。プロの宗教学者を次々に夢中にさせるとは「エヴァ」もすごいですね。鎌田先生は庵野監督にシンポジウム出演を依頼する手紙も出されており、わたしも読ませていただきました。熱い手紙でした。庵野監督が出演され、シンポジウムが大成功されることを願っています。

なお、「ゴジラ」については、来月16日に発売される『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)に詳しく書きました。どうぞお楽しみに!