- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1655 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『最強のナンバー2 坂口征二』 佐々木英俊著(イースト・プレス)

2019.02.04

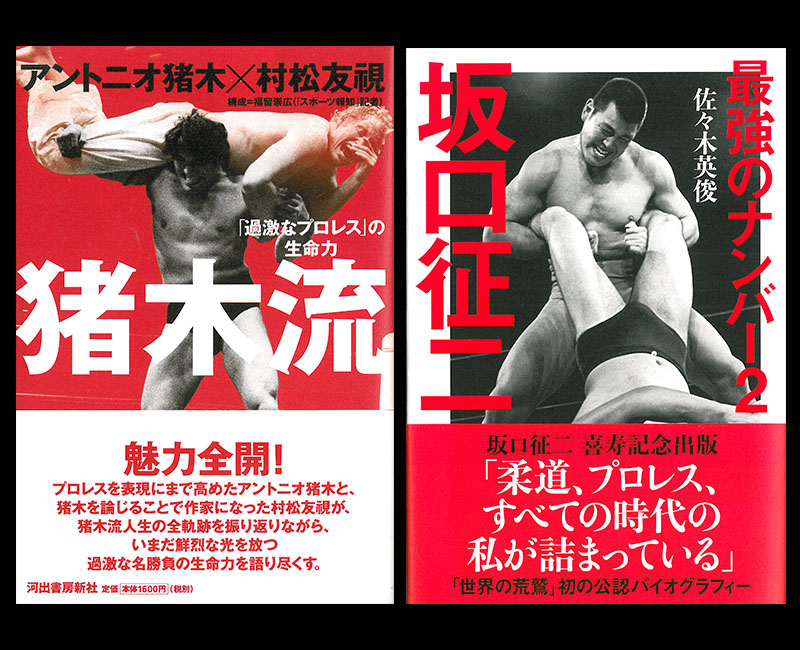

読書館『猪木流』で紹介した本に続いて、『最強のナンバー2 坂口征二』佐々木英俊著(イースト・プレス)を読みました。坂口征二ファンクラブ「荒鷲」会長である著者は1965年、北海道札幌市生まれ。78年10月、新日本プロレス初観戦時に垣間見た坂口征二の人柄からファンとなる。87年、青山学院大学文学部英米文学科卒業。2004年英国国立レスター大学経営大学院修士課程修了。大学卒業後は、国産洋酒メーカー勤務を経て、98年より外資系ビールメーカーに在籍。マーケティング担当時代、新日本プロレスとのコラボレーションを企画し、試合会場や飲食店などで共同プロモーションを仕掛けました。現在はセールスプランニングマネージャーを務めているとか。

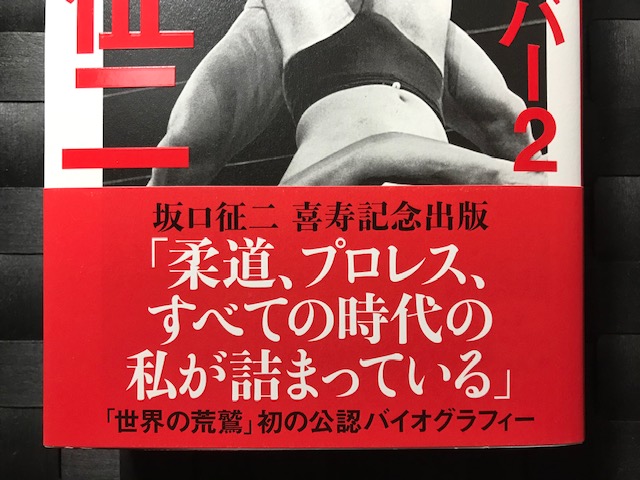

本書の帯

本書の帯

カバー表紙にはリング上で熱いファイトを繰り広げる坂口征二の写真が使われ、帯には「坂口征二 喜寿記念出版」「柔道、プロレス、すべての時代の私が詰まっている」「『世界の荒鷲』初の公認バイオグラフィー」と書かれています。

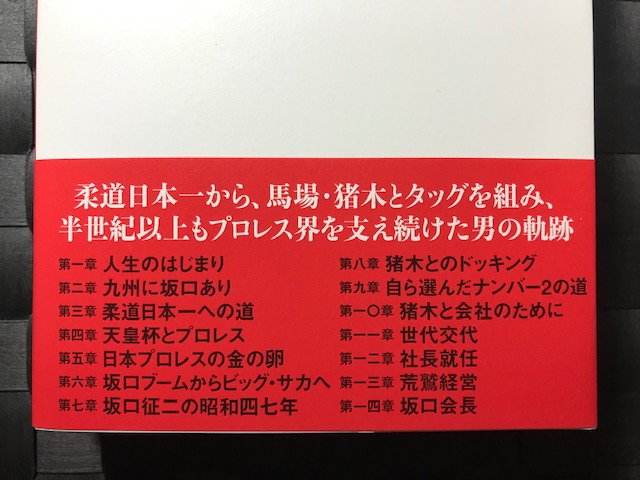

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「柔道日本一から、鳴り物入りでプロレス界へ転向。ジャイアント馬場・アントニオ猪木とタッグを組んでトップレスラーとなり、新日本プロレスの社長・会長としてプロレス界を支え続けた『世界の荒鷲』のすべて」「坂口征二――この名前は私の格闘技人生そして人生闘争にとって決して欠かせず消せない4文字です。昭和48年、彼が旗揚げ間もない新日本プロレスに入った時から、私はこの4文字の男に支えられてきたのです」アントニオ猪木(坂口征二引退記念写真集『黄金の軌跡』より)

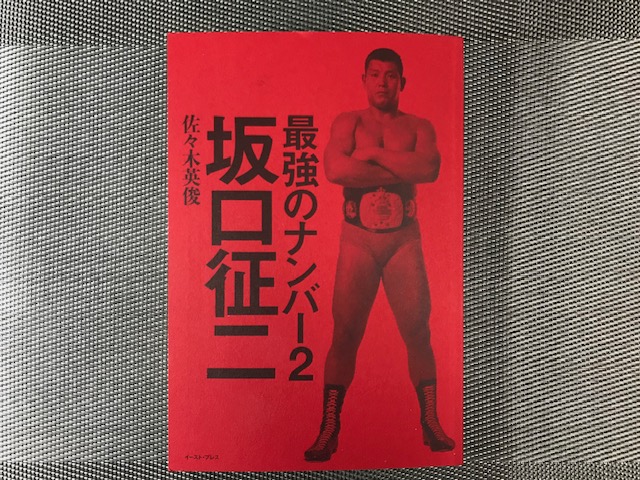

カバーを取ると「世界の荒鷲」の雄姿が…

カバーを取ると「世界の荒鷲」の雄姿が…

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

第一章 人生のはじまり

第二章 九州に坂口あり

第三章 柔道日本一への道

第四章 天皇杯とプロレス

第五章 日本プロレスの金の卵

第六章 坂口ブームからビッグ・サカへ

第七章 坂口征二の昭和四七年

第八章 猪木とのドッキング

第九章 自ら選んだナンバー2の道

第一〇章 猪木と会社のために

第一一章 世代交代

第一二章 社長就任

第一三章 荒鷲経営

第一四章 坂口会長

「まえがき」の最後に、著者は以下のように書いています。

「坂口征二は日本のプロレスを創った力道山、ジャイアント馬場、アントニオ猪木ら昭和のスーパースターたちの誰もがなしえなかった偉業を達成した唯一のレスラーである。その偉業とは、『プロレス団体に一度も中断することなく籍を置き続けている』ということ。本人がよく使うフレーズだが、『どっぷりとプロレスの世界に浸っている』のだ。 力道山はプロレス生活12年で現役のままこの世を去った。ジャイアント馬場も現役のままプロレス生活39年でこの世を去った。アントニオ猪木は新日本プロレスのオーナーの座を2005年11月に降りているので、プロレス生活は45年で一旦終了している。デビュー50周年を迎えたレスラーは複数いるが、日本人のレスラーでプロレス団体に半世紀以上籍を置き続けたのは坂口征二しかないのである」

これを読んで、正直わたしは「それのどこが偉業なの?」と思いました。著者は坂口征二ファンクラブ「荒鷲」会長を務めたくらいですから、坂口征二のことが好きで好きでたまらないのでしょう。それで、力道山や馬場や猪木よりも坂口の優れている点を無理矢理見つけたのでしょうか。

しかし、じつは、わたしも坂口征二の大ファンでした。わたしは熱烈な柔道少年でしたので、元柔道日本一である坂口を応援していたのです。現在は「猪木信者」と自認するほどの猪木ファンですが、そうなったのは猪木vsアリ以降です。その前に行われた猪木vsルスカのときは、わたしはルスカを応援しました。要するに、柔道が好きだったのです。当時、梶原一騎原作の『空手バカ一代』が大ヒットして極真空手ブームが巻き起こっていました。そこでは柔道家は空手家の嚙ませ犬的な役割を演じることが多く、わたしは「これ以上、柔道が貶められてはいけない」と思っていました。

本書では、柔道時代の坂口について、詳しすぎるくらい詳細に書かれています。福岡県久留米に生まれ、地元の南築高校から明治大学に進学し、明大柔道部に入部した坂口は、東京学生や全日本学生の団体戦で優勝し、東京オリンピック代表の有力候補となりました。なにしろ、無差別級、重量級の代表の座は神永、猪熊、坂口のうち2人が選ばれるところまで来ていたのですから、すごいですね。ちなみに、無差別級では神永が選ばれますが、オランダのアントン・ヘーシンクに敗れて、金メダルを逃がします。重量級は猪熊が選ばれ、見事に金メダルをさ獲得しました。坂口といえば、奈良の天理大学で行われた合宿で張り切りすぎて、高校時代からの古傷の腰を再び故障してしまいました。その結果、戦線離脱を余儀なくされます。

この腰のケガがなかったら、果たしてどうなっていたのでしょうか。196センチ、130キロの体格を誇る坂口が無差別級代表に選ばれ、ヘーシンクと決勝で激突したのでしょうか。坂口自身は「神永さんに負けて2位だったからね。神永、猪熊、坂口の3人のなかから重量級と無差別級に2人出すちゅうことだったけど、安心のため、キャリアのある先輩が出ることになった。坂口はまだ若いからというのがあったんだろうね」と語ったとか。著者は、「つまり、腰のケガがあってもなくても、坂口は出ることができなかったということである。その理由はキャリアの差であったというのだ」と述べています。

東京オリンピックの柔道無差別級決勝のようすを、著者は以下のように書いています。

「神永以外を秒殺してきたヘーシンクは内股などでチャンスを伺う戦法。一方の神永は初戦でポイントを取られた右支え釣り込み足を警戒し、左に行かない動きとなり、試合開始5分はこう着状態となった。しかし、5分過ぎ、ヘーシンク得意の右支え釣り込み足が神永を捕らえ、そこから横四方固めに繋いで一気に抑え込む。もがきにもがいてなんとか抑え込みを解いた神永は、6分過ぎから体落としで攻める。8分半ば過ぎ、神永の左からの内股がヘーシンクにがっちり抱えられ、潰されてしまい、そのまま左の袈裟固めに押え込まれてしまった。9分22秒、ヘーシンクが勝った。場外でタオルを握りしめ応援していた坂口の前で、先輩神永は完敗した」

ヘーシンクの勝利の瞬間、1人のオランダ人男性が喜びのあまり、畳の上のヘーシンクのもとに駆け寄ろうとしました。そのとき、ヘーシンクは右手をかざして、その男性を制しました。彼は神永を破っただけでなく、本物の武道家であることを世界中に見せたのです。このシーンを観たとき、坂口はヘーシンクの凄さを実感したといいます。敗れた神永は畳を下りて、「征二、次はお前だ。頼んだぞ」と言い、コーチも「征二、次はお前が取れる」と叫んだそうです。坂口はそれぐらいの選手だったのです。日本柔道界にとって最後の希望の星だったのです。その後、坂口は東京五輪の翌年にあたる1965年(昭和40年)の全日本柔道選手権で優勝し、悲願の「柔道日本一」となりました。

ヘーシンクとは2回対戦しましたが、坂口はいずれも敗れました。ブラジル・リオデジャネイロで開催された第4回世界選手権で坂口に勝利したヘーシンクは重量級で優勝しますが、続く無差別級出場を棄権しました。日本チームには衝撃が走りましたが、ヘーシンクは「私が今大会に参加した目的は、日本のチャンピオンを破ることで、それを果たしたので引退する」と語りました、つまりヘーシンクは坂口に勝ったことに満足して引退したわけですが、日本チームは永遠に打倒ヘーシンクを達成することができなくなったのです。坂口は大きな目標を失ってしまいました。また、変化していく柔道のスタイル、次のメキシコ・オリンピックにおける柔道競技の除外、引退後の社会人生活、さらには会社勤務の片手間にスポーツをやっているという中途半端な状態が性格的に我慢できなかったこともあり、「思いきって好きな格闘技を職業として自分の限界を極めてみたい」と考えるようになりました。

そんなとき、彼に日本プロレスから誘いがあったのです。著者は、こう書いています。

「当時の日本プロレスは力道山亡き後、ジャイアント馬場、大木金太郎、吉村道明らが中心選手として隆盛を誇っていた。馬場は力道山の後継者としてインターナショナル選手権を保持し、その人気が頂点に達していた時期だった。しかし、アジアタッグ選手権を保持していた吉村道明は大正生まれで当時、41歳。大木金太郎は『いずれは韓国に戻ってプロレス団体を興したい』と語っていた。同年、若手のホープとして次の時代での活躍を期待されていたアントニオ猪木が対談し、競合団体の東京プロレスを立ち上げていたこともあり、当時の日本プロレスでは、馬場の後継者となり、猪木の対抗馬となるネームバリューのある若手レスラーのスカウトに奔走していた」

坂口は、もともと大のプロレス好きでした。中学3年の春、祖母の葬儀を抜け出してプロレス観戦に行ったほどでした。明治大学レスリング部出身で先輩のサンダー杉山、同級生のマサ斎藤らもプロレス入りしていたこともあり、本人にとってもプロレスは身近な存在だったのです。その年の末、ジャイアント馬場が後楽園ホールでの試合後、六本木のしゃぶしゃぶ店「瀬里奈」で会食がセッティングされ、日本プロレスの芳の里代表や馬場、坂口ら5人が参加しました。しゃぶしゃぶを生まれて初めて食べた坂口はその味に魅了されたそうです。結局、5人で100人前をたいらげました。

翌日にも坂口は銀座の「スエヒロ」で芳の里から接待を受けており、ステーキを何枚もおかわりして、「こんなうまいものが毎日食べれるんなんて、プロレスラーはいいな」と思ったそうです。本書には、その数十年後、坂口がプロレス入りを考えていた小川直也を六本木の焼肉店に誘い、武藤敬司や橋本真也も含めた5人で会食したことも紹介されています。そのときは武藤と橋本がガンガン食べて、5人で焼酎を5、6本飲んだそうです。ちなみに坂口はプロレス界一の酒豪として知られ、焼酎が好きでした。

坂口のプロレス入りに対して家族は反対しませんでしたが、柔道界が猛反対しました。著者は述べます。

「当時、プロレスと柔道の関係は非常に険悪なものであった。プロレス入りを自分自身のことと捉えていた坂口は柔道関係者から予想以上に反対されることとなる。1967(昭和42)年当時、柔道界はプロレス界に対し、強いアレルギーがあった。それはその当時から13年前にさかのぼる。1954年(昭和29年)12月22日の出来事であった。プロレスファンにとってはプロレスの父である力道山が木村政彦を破って日本選手権を獲得した日として記憶されているが、柔道家たちにとっては、『木村の前に木村なし、木村の後に木村なし』とうたわれた不世出の柔道家、日本選手権10連覇とまさに昭和最強、いや柔道史上最強ともいわれた木村政彦が力道山に敗れ去った日として記憶されているのだ」

日本プロレスが坂口をスカウトした背景には、アントニオ猪木の存在がありました。著者は以下のように述べます。

「アントニオ猪木は坂口征二にとって運命の男である。そもそも、坂口征二が日本プロレスにスカウトされたきっかけを作ったのがアントニオ猪木であったと言われている。この時からちょうど1年前の1966(昭和41年)4月、猪木は米国遠征から『第8回ワールドリーグ戦』への凱旋帰国途上のハワイで日本プロレスを退団した豊登に誘われ、新しいプロレス団体である東京プロレスの設立に参加している。同年10月12日、東京・蔵前国技館で行われた東京プロレスの旗揚げ第1戦で猪木はジョニー・バレンタインと歴史に残る名勝負を戦った。成長した猪木の戦いぶりを見た日本プロレス社長の芳の里が『対猪木用』に坂口征二を柔道界からスカウトしたと言われているのがその真相である」

柔道とプロレスではまったく違います、柔道の受け身は小さく取りますが、プロレスの受け身は大きく取ります。プロレスラーとなった坂口も最初は大いに戸惑ったようですが、次第に順応していきました。

坂口はどんなプロレスラーになりたいと考えていたのか。「東京スポーツ」1967年3月24日号には、「ワザのうまい人それに悪党でも悪に徹した人の試合は魅力がある。自分はあくまでも正統派として成長したいが、相手によっては悪になることも辞さない。とにかく魅力があって、ゼニのとれるレスラーになりたい。クリーンだが悪党にスイッチのきくレスラーが狙いです」という坂口の発言が紹介されています。

具体的な坂口の「憧れ」のレスラーは、フリッツ・フォン・エリックでした。「鉄の爪」の異名を持つ大物レスラーでした。日本プロレスの「アイアンクローシリーズ」に参戦したエリックを坂口は初めて目の当たりにします。そのときの衝撃を坂口は「『将来はエリックみたいになりたい』という目標をもったよね。彼は俺がまだデビュー前に日本に来たことがあるんだよね。馬場さんとやってね、すげえなぁって。アイアンクローでリングの外に引っ張り出してよ。多彩な技を使うわけじゃなく、殴って、蹴飛ばしてアイアンクローね。貫録もあったしね」

エリックも坂口と同じく大型レスラー(193センチ、125キロ)でしたが、坂口には独自のプロレス哲学がありました。著者は「長州力がスタン・ハンセンに喰らい続けたラリアットからヒントを得て、リキ・ラリアットをやりだすと、誰もがラリアットをやりはじめた時代であった」と述べてから、坂口の以下の言葉を紹介します。

「技でも流行があるじゃない。みんなこれやるちゅうね。で、俺はそういうのは、あまり好きじゃなかったからね。効く、効かん、ダメージ、うまい、下手は別にしてね。まあ、今じゃ大学のプロレス研究会の連中でも選手よりもうまい技やるんだから、衝撃度とか別にしてね、やれる技はみんなやれるんだよ。やれない技もあるけど」

さらに、プロレス技について、坂口はこうも語っています。

「プロレス技もある程度、個性みたいなものがあるから。同じ技ばかりじゃ飽きられるし、かといって俺みたいなものが多彩になんだかんだっていろんな技を使ってしまったら、技が軽くなってしまうし。ヘビー級のレスラーだったら一発必殺の技は1つ2つあれば十分だと思うしね。それこそこの技喰らったら、もう相手は終わりだっちゅう技がね。だから俺がジャンピングニーアタックを使いはじめた頃もね、相手は喉笛つぶしたり、歯が折れたり、それぐらいの勢いでやっていたんだけど、やっぱりそういう点、自分の性格上遠慮がいってしまってね。どうしても七分八分で止める技が多かったよ」

この坂口の発言に対して、著者は「当時の坂口はたしかに試合で見せる技が少なかった。しかし、『ヘビー級のレスラーだったら、一発必殺の技は1つ2つあれば十分』という坂口なりのプロレス哲学があったのである」と述べています。

196センチ、130キロという全盛時の坂口の体格は、日本人離れしていました。209センチのジャイアント馬場は坂口よりも背は高かったですが、坂口ほどの体の厚みがありませんでした。大巨人アンドレ・ザ・ジャイアントと正面からのファイトを挑んだ唯一の日本人レスラーも坂口で、アンドレ相手にいつもトリッキーな戦法を取った猪木と違って、坂口はつねに正々堂々と大巨人に向かっていきました。その迫力は素晴らしかったです。

当時、若手選手であった小林邦昭は語ります。

「昔から見てきて、坂口さんみたいなレスラーは後にも先にもあの人だけだと思いますよ。ナチュラルな力が強い。ボディビルで作った身体じゃないですからね。腹筋は割れているし、腕は太いし、足も太い。ああいう人はもう出ない」

初代タイガーマスクの佐山聡も語ります。

「腕相撲がものすごく強い。130キロだけれども、ロープ登りが得意。そういうイメージがありましたね。腕相撲は僕が二番目に強かったんですよ。みんなが腕相撲大会やっていて、自分が勝っていって、坂口さんが『じゃあ、お前来い』って。坂口さんとやったらポンとやられて、『お前、強いな』って言われたことあるんですよね(笑)」

それほどナチュラルな力を持っていた坂口が、なぜプロレスラーとしては超一流のスーパースターになれなかったのか。それは、新日本プロレスと合流して猪木と組んだときに、自らが「ナンバー2で行く」と決めたからです。

猪木・坂口の新生・新日本プロレスが正式にスタートする前、猪木のマネージャーであった新間寿は、猪木と坂口はすべてにおいて対等の扱いをするという覚書を作成しています。それによれば、両者はすべてがフィフティ・フィフティで、メインイベントをやるときもダブルメインイベンター。月収もボーナスも同格。飛行機に乗るときも同じファーストクラスといった具合に細かく定められたものでした。実際、1973年4月以降の新日本プロレスの試合記録を見ると、メインイベントは猪木か坂口を主役とするタッグマッチで、両者が交互にメインに登場しています。

猪木にとって、坂口は絶体絶命だった新日本プロレスにテレビ放送をもたらした大恩人でした。坂口に対する猪木の気の遣いようは大変なもので、タッグマッチのとき、「自分より後に坂口をコールしてもいい」、つまりは自分よりも坂口を格上として扱っていいと新間に伝えたほどでした。しかし、新間は坂口にナンバー2の立場を受け入れてほしいと告げました。新間寿の著書である『アントニオ猪木の伏魔殿』には、以下のように書かれています。

「私は坂口に頭を下げて頼んだ。

『悪いけれども、新日本プロレスを売り出すか、坂口征二を売り出すかということになれば、私は会社を売りたい。新日本プロレスがよくなってこそ、あなたもよくなるから、二番手に甘んじてくれないか』

アントニオ猪木を立ててやってほしい――言いにくいことをはっきり切り出した私に、彼は嫌な顔ひとつせず、私の言う条件を受け入れてくれた。

『わかりました。新間さん。新日本に入る覚悟を決めている以上、いいですよ。新間さんのやりやすいようにやってください』」

このことに関して、著者は「坂口は自分自身のことよりも、新日本プロレスという会社組織がどのようにしたら良くなり、関わる人々が幸せになれるかを優先して意思決定をした」と述べています。また、坂口が新間に対して、「しかし、猪木さんに何かあった時は、私がメインを張りますよ。いつでも私はその立場にあることを忘れないでください」と言ったことを紹介し、「会社の発展を第一に考えていた坂口だったが、元日本プロレスのエースとしてのプライドだけは忘れていなかったのである」と述べます。

また著者は、以下のようにも述べています。

「新間寿の要望を受け、一歩退くことを受け入れた坂口は『本当のメインイベンター』であるアントニオ猪木を光らせるために、それこそ『猪木の盾』となって邁進した。新生・新日本プロレスの躍進のきっかけとなった1973年10月14日、蔵前国技館における『世界最強タッグ戦』。20世紀最大のレスラーと呼ばれた『鉄人』ルー・テーズと『プロレスの神様』カール・ゴッチにタッグを組ませ、猪木と坂口の黄金コンビが迎え撃つというものだ。昭和プロレスファンの間ではいまだに語り草となっている名勝負である」

坂口自身は、「この相手とだったらよい試合ができる」と心底思えるレスラーとして、ドリー・ファンク・ジュニア、アンドレ・ザ・ジャイアント、アントニオ猪木の3人の名を挙げています。猪木とは12回対戦していますが、最後まで両者の対決は「新日本頂上対決」と呼ばれました。著者は、1974年4月26日、広島県立体育館で行われた「第1回ワールドリーグ戦」決勝リーグ公式戦の猪木対坂口戦を取り上げ、30分時間切れ引き分けとなったこの試合について、以下のように述べています。

「この試合は映像が残っており、今でも観ることができるが、ゴングが鳴ってからの1分間は坂口の強さがひときわ目立っている。まさにライバル心むき出しで、猪木は坂口のフィニッシュホールドのアトミック・ドロップを喰らっても、何食わぬ顔で次のムーブに移っているほどだ。『まったく効いていないぞ』という顔をしたのである。屈指の名勝負と言われたこの試合をプロレス評論家の門馬忠雄も坂口のベストバウトとして挙げている」

坂口征二にとってアントニオ猪木が最も重要な存在であったことは間違いありませんが、もう1人、忘れられないレスラーがいます。ストロング小林です。猪木との日本人対決に敗れ、1975年1月に新日本マットに参戦した小林について、著者はこう述べています。

「坂口征二のレスラー人生において、ストロング小林は絶対に外せないレスラーだ。坂口の代名詞と言われた北米タッグ選手権全50試合のうち、約4割を占める21試合に出場している。坂口、小林組は1975年1月8日から1981年10月8日まで実働6年9か月と短かった。実際にタッグを組んだ回数は127回である。しかし、坂口がもっともタッグを組んだ猪木が199回(実働21年9月)、2位の木村健吾が163回(実働10年6か月)であることからも、もっとも中身が濃かったといえる。実働期間中だけでみると、実に年平均19試合組まれており、他のタッグパートナーと比較すると圧倒的に多い。ある意味、もっとも印象に残っているというファンもいるのではないかと思う」

ストロング小林について、さらに著者は述べます。

「小林は国際プロレスのエースの一角に入り、1970(昭和45)年2月5日、6日とバーン・ガニアのもつAWA世界王座に連続挑戦。1971(昭和46)年6月19日、米国でビル・ミラーを破り、IWA世界ヘビー級王座を奪取。帰国後はエースとして同王座を25回連続防衛する。また、『第2回IWAワールドシリーズ』準優勝、『第4回IWAワールドシリーズ』優勝とリーグ戦においても輝かしい実績を持っていた。坂口と小林はお互い『俺が、俺が』という性格でもなく、ある意味似た者同士であった。『特に意識はなかったかな。パートナーになったけどね。性格的にも2人とも似たような性格だったからよ、どっちかというとガツガツ言うようでもなかったし。気が合っていたよ、小林さんとは』と坂口は語っている」

第九章「自ら選んだナンバー2の道」では、猪木対ルスカ、猪木対アリの二大異種格闘技戦について興味深いことが書かれています。1976年からアントニオ猪木は異種格闘技戦に踏み出します。最初に1972年のミュンヘン・オリンピックの柔道・重量級、無差別級の二階級制覇を成し遂げた世界最強の柔道家であるウィリエム・ルスカと猪木の試合が2月6日に日本武道館で行われました。この猪木対ルスカ戦の裏話を新間寿が次のように語っています。

「ルスカが『レスラーになりたいって』って、ある人を介してきたことがあったの。それを坂口さんに相談した。坂口さんも柔道日本一だから、僕が一番最初に考えたのは、坂口さんの顔をたてて、柔道ジャケットマッチとか。二本目は裸になってレスラーとしてやって、三本目はコイントスかなんかやって、柔道衣着るか、裸でやるか、そういう方法もあるなって。そうしたら、『新間さん、柔道と柔道でやっても面白くないんじゃないか。猪木さんがやったほうがよいですよ』って。坂口さんはそういう言い方だった。それで考えたのが、『プロレス対柔道』。坂口さんが一歩退いてくれたから、猪木・ルスカ戦ができて、名勝負が生まれたんです。あの試合もよい試合だったね」

その後、ルスカを下した猪木は6月26日、日本武道館でプロボクシング世界ヘビー級王者のモハメド・アリと「格闘技世界一決定戦」を行います。このときの坂口について、著者はこう書いています。

「ナンバー2の立場で何かと猪木をサポートしていた坂口は猪木と一緒にアリのビデオを観て研究したという。しかし、実戦でどのように戦うかについては一切コメントをしなかったという。なぜならば、パンチさえ受けなければ猪木は必ず勝てると思っていたからだ。打撃技だけ、しかもパンチだけで向かってくるボクサーに対して、チョップやキックの打撃技をはじめ、関節技、投げ技、絞め技とあらゆる格闘技の要素がミックスされているプロレスラーは最強だと考えていたというのである」

これはすごく良い話ですね。ちょっと感動しました。

猪木対アリ戦当日、坂口はカール・ゴッチ、山本小鉄、星野勘太郎、藤原喜明、荒川真、小林邦昭らと一緒に猪木のセコンドにつきました。アリ側も当日、何十人もの取り巻きがついていましたが、猪木側の先頭は196センチ、130キロの雄大な体格をもつ坂口でした。当時のことを小林邦昭は「アリ戦の時、僕もまわりについていましたけど、坂口さんの身体を見て、アリがビビっていましたよね。デカいし、『こんなの相手に出来ないな』というのが会ったんじゃないですか」と述懐しています。著者は、「坂口はセコンドで猪木の戦いをずっと見ていながら、捕まえて倒してしまえば、絶対勝てると思ったという。また、『何かあったら試合をぶち壊してでも猪木さんを守らなくてはいけない』と覚悟していたという。ナンバー2として猪木、アリ戦の交渉に同行し、猪木不在のリングを守ったうえに、試合当日は猪木のボディーガード役をも買って出ていたのであった」

怪力無双の元柔道日本一だけあって、坂口の真剣勝負での強さは周囲からも一目置かれていました。日本プロレス時代に練習相手をよく務めていたというザ・グレート・歌舞伎は「坂口さん自身はそんなに器用な人じゃなかったからね。真面目すぎちゃって。器用に物事こなす人じゃないから。くそまじめ」と語っています。そんな坂口には「クラッシャー」(壊し屋)というあだ名がついたとして、カブキは「入って来た頃なんか、引きが強いんですよ。坂口選手。外国人なんか、その勢いで一回転しちゃう。だから『それじゃ危ないから、もっと緩めて投げないとダメだよ。外国人なんかすぐケガするから』って言って。案の定、外国人からあだ名がついたのが『ビッグ・サカはクラッシャー』だって」と語っています。

坂口征二の後にも「クラッシャー」と呼ばれた日本人レスラーが登場しました。前田日明です。前田は新日本プロレス内で猪木の後継者として期待され、1983(昭和58)年5月に開幕した「第1回IWGP」にヨーロッパ代表(当時の前田は欧州選手権王者)として参加しました。同年5月6日の福岡での開幕戦で、坂口のパートナーを務めた前田は当時、25歳でした。「スパークリングフラッシュ」というキャッチフレーズで売り出され、195センチ、110キロの大型選手であり、坂口と並んでも見劣りのしない体格の持ち主でした。この前田を坂口は何かとサポートしました」

坂口と前田について、著者はこう述べます。

「5月6日のIWGP決勝リーグ開幕戦。坂口は前田と組んだタッグマッチでビッグ・ジョン・スタッド、エンリケ・ベラ組を相手にしている。坂口は前田のチャンスメーカーに徹し、フィニッシュは凱旋帰国2戦目の前田がベラを抑えて勝利している。この日から前田が翌1984(昭和59)年春に旗揚げとなったUWFへ移籍するまでの10か月の間で、坂口と前田は実に33回もタッグを組んでいる。坂口がこれからのエースとなるであろう前田の介添え役を買って出たのであった」

その坂口と前田は、1986年11月24日に札幌で一度だけ対戦しています。当時、新日本マットに参戦していたブルーザー・ブロディと前田の試合が組まれていましたが、直前でブロディが出場をボイコットしたのです。前田対ブロディ戦の代わりとして、坂口対前田戦が急遽込まれたのです。対決しました。会場の札幌中島体育センターは満員となりましたが、著者は次のように書いています。

「坂口対前田戦は第7試合にラインアップされ、試合は前田が開始早々放ったフライングニールキックからスタートし、関節技の攻防となった。しかし、試合中盤で前田が放ったキックが坂口の顔面に入り、これでカッとなった坂口は、前田をコーナーに逆さ吊りにし、キックの乱打。レフェリーまで突き飛ばし、暴走の反則負けになっている。『反則で逃げるのか』と前田は叫ぶが、9分55秒の死闘は終わった。坂口にとって久々のビッグマッチ。『東京スポーツ』の記者は『年間最高試合候補だ』と書いた」

当時の前田らは、UWFからの出戻り組で、新日本プロレスの選手たちと対立していました。たった一度の前田戦について、坂口は「マッチメイクやっていたから、あれに代わるカードもなかったし、やりたくなかったけど(笑)、やらざるをえなかったんだよね。UWFアレルギーとかあったからよ、あの頃ね。レガース付けてよ、『相手のことを考えろ、この野郎!』って言いたくなるよな。蹴っている自分たちは痛くないだろうけどよ(笑)、相手はどんな痛みがあるんだって。『(レガースは)ファッションじゃない、飾りじゃない』って言ったことがあるよ。昔はビール瓶で叩いて自分の脛を鍛えていたんだからね。レガース付けりゃ(蹴るほうは)思いっきり蹴っても痛くない。ちゃんと入ればいいけど、受けるほうはたまったもんじゃない」と語っています。

前田対ブロディ戦が実現しなかったことは非常に残念でしたが、坂口対前田戦が実現したことは、わたしのようなプロレス・ファンにとって僥倖でした。

1990年2月14日、坂口は記者会見に臨み、自身の引退記念シリーズの内容発表とレスラー生活の思い出を語りました。記者の「一番印象に残っている試合は?」という質問に対して、坂口はこう答えています。

「昭和46年にドリー・ファンク・ジュニアと大阪でやったNWA戦ですね。猪木さんが欠場して、ピンチヒッターとして急遽、大きなチャンスをもらって、とにかく無我夢中で戦いましたね。確か三度目の渡米から帰ってきた直後だったと記憶しています。それ以外では、猪木さんと一番最初に広島でやった試合、福山で大木金太郎とやった喧嘩マッチが強く印象に残ってますね。試合内容ですか?だいたい覚えてますよ。プロレスっていうのはキャリアの世界でもあるけど”若さ”っていうのも大きかったよね。若いころは何をやっても怖くなかったし……年とってくるとやっぱり、そういう面ではね(苦笑)。まあ23年間のレスラー生活に悔いはありませんけど、欲をいえば馬場さんと一度、やってみたかったですね」

同年3月15日、故郷の久留米で坂口は引退試合を行います。坂口は木村健吾と組んで、スコット・ホール、コープラル・マイク・カーシュナー組と対戦しますが、なんとパートナーである木村がカーシュナーを稲妻レッグラリアートからフォールし、勝利してしまったのです。そのとき、カットに入ろうとしたスコット・ホールに坂口は体当たりして、見事なアシスト・プレーを見せました。自分の引退試合にもかかわらず、坂口は脇役に回ったのでした。

多くのファンは、呆然としました。後日、「久留米での試合なのですが、ファンの気持ちとしては最後に坂口さんに決めてほしかったというのがあったのですが……」と言う著者に対して、坂口は以下のように答えています。

「あったらしいね。自分では全然そこまで意識というか考えていなかった。『木村行け!』という感じで、木村が決めてね。まあ、そこまで考えていたら別のマッチメイクするだろうし、シングルにするとかね。あくまで試合の流れであって、反面、木村に『これから頼むぞ!』という気持ちがあったかもわからないね。まあ、大きな問題じゃない」 また坂口は、「辞める人間がよ、勝つような力があったら辞めないじゃない(笑)。まだやる人間に勝ってもらわなくちゃダメじゃない。引退試合で勝つ奴は、その力があるんだったら、『なんで辞めるんだよ』って言いたくなることあるよね」とも語っています。常識人の坂口らしい考え方ですね。

偉大なる常識人としての坂口は、新日本プロレスを離脱する選手への対応にも表れていました。著者は述べています。

「坂口自身は柔道界を辞めてプロレス入りした経験がある。自身の経験から、一度辞めるという気持ちになった人間は引き留めようとしても駄目だということを誰よりもわかっていた。だから、こうした離脱が起きるたびに『黙って行け。悪口言うな。黙って辞めるんだよ。「お世話になりました」って。唾を吐いたら、自分にかかってくるよ』と言っていたという」

また坂口は、こうも語っています。

「狭い業界、いつ何時、一緒になるかわからないし、ちゃんとお互い『やあ』と言えるようにしておけよって。仕事を続けていく以上、長い人生ね。結婚式や冠婚葬祭で会うこともあるし。俺の柔道人生のなかでも言えるんだよね。柔道をああいう去り方して行ったから、行きづらい、来づらいというのもあったし。その後、ちゃんと自分で頭下げて、『その節は』とフォローして、付き合いやってきたから、今でも堅苦しい気持ちしなくても顔出せるよね。会って嫌な顔されても、こっちも嫌だよな」

「冠婚葬祭」というキーワードにももちろん反応しましたが、これを読んで坂口の誠実な人生観に非常に感動しました。

その坂口の常識や人間関係を大切にする生き方は、新日本プロレスの危機を何度も救ってきました。プロレス評論家の門馬忠雄は、「坂口のなかで大事なのはね、柔道人脈がビジネスに影響したというかね。明治の柔道選手たちが警察にするでしょ。トラブルになったときに頼むって。ベイダ―が暴動起こした時、あの時は警察も怒ったんだよ。『なんで、アントニオ猪木が挨拶に来ないんだ。二番目が来た』って。坂口がそのデカい体で頭下げて歩いたんだよ。でもね、明治の連中がその署だったかは知らないけど、手まわしてうまくやってくれたんだよ」と語っています。

その暴動騒ぎになったベイダ―初登場のアイデアもすべてはアントニオ猪木の発案によるものとされています。第1回IWGPで猪木が狂言で失神・入院騒ぎを起こしたとき、坂口は「人間不信」と書き残したといいます。人を驚かすことに生きがいを感じ、壮大なロマンのためには湯水のごとく金を使う猪木とひたすら誠実で堅実な坂口。どうして両者は合体したのでしょうか。もともと坂口は猪木のライバルである馬場と性格が似ていると言われ、猪木の新日本ではなく、馬場の全日本に合流すると見られていました。当時の猪木夫人であった倍賞美津子と坂口夫人の仲が良かったこともあったようですが、猪木との合流について、坂口は「馬場さんと一緒にならなくて、猪木さんと一緒になって良かったですよ」と語っています。

坂口は、次のようにも語っています。

「馬場さんと一緒になっていたら、何年かで(指を下に下げる仕草をして)こうなっていた。似たような性格だったし、猪木さんとは性格違うしよ。『猪木さんと一緒になったからのうのうと暮らしていますよ』と言ったら、猪木さん、笑っていたよ。

ブラジルのハイセルとか永久電気とかよ、『こうしたら何十億円になるから、お前も面倒見てやるからな』『そうですか』って。猪木さん、将来レスラーのためにとか、辞めた人間のためとか、世界の何とかとか……。私利私欲でやったわけやない。金使って、夢があったやない。馬場さんというのはコツコツやって、コツコツ貯めて、それでゴルフ場会員になったり、ハワイに別荘買ったりやっていたやない。猪木さんは馬場さん以上に稼いでもブラジルに投資したりよ、騙されても、『またですか?』ってね。憎むに憎めないところあるんだよね。助けてあげようちゅうね」

まさに、坂口が「最強のナンバー2」であったことが、この言葉に見事に表現されています。

著者は西田文郎の著書『No.2理論』を参照しながら、「ナンバー1に必要な第一の才能は、『夢見る力』です」と紹介し、ナンバー2の仕事については「トップに気を使わせず、心もムダに使わせない。そして、トップとしての仕事に専念してもらう、それがナンバー2のもっとも大事な仕事です」と紹介しています。そして、ナンバー2がトップに次の言葉を言うだけで会社は成功するといいます。その言葉とは、「社長は、自分のやりたいことを思いっ切りやってください。やりたいことが思いきりできるように、私が頑張ります。私に何でも言ってください」というものです。まさに坂口が猪木に対して言いそうな言葉ではないですか。

坂口が新日本プロレスの社長になってから、大幅な経費削減が実現したと言われています。社長就任時を振り返って、坂口は「旭化成に勤務していた経験が役に立った」と述懐しています。一部上場企業の人事勤労課で給与計算などの仕事をした経験と軍人だった親譲りの几帳面で律儀な性格のなせる技だったのでしょう。しかし、経営者としての坂口の素晴らしさは、なんといってもナンバー1である猪木の夢をナンバー2として支えた点にあったのです。

「ナンバー1」と「ナンバー2」の生き方を知る

「ナンバー1」と「ナンバー2」の生き方を知る

全盛時の新日本プロレスを支えた次の3人はこう語ります。

「女房役は坂口さん、ちゃんとできたよね。『俺が、俺が』というタイプではない。彼の性格が新日本プロレスの歴史を作った。猪木さんも大きいけど、支える者がいたからできた」(木村健吾)

「坂口さんは一部上場企業の総務部長が務まるような人でしたよ。部下が上司に対して好き嫌いはすごくありますよね。猪木さんには無条件でついていく。そういう人たちの矛先、はけ口は坂口さんへ向かっていく。坂口さんは苦情受付係であり、自分はその苦情を処理しなければならない。猪木さんを神格化させるという状況に坂口さんが持って行ったからね」(新間寿)

「自分を抑えたところがあるでしょ。ナンバー2に徹する。それこそ武道家だと思いますけどね。目立つことを意図しない。反対に言えば、スターになることを一生懸命考えているのは武道家ではないですよね」(佐山聡)

本書はソフトカバーながら、じつに520ページもあります。この分厚い本を一気に読み終えました。どうしても、読書館『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』、読書館『完本 1976年のアントニオ猪木』といったプロレス関連の名著と比較してしまいます。それらの本に比べると、本書にはそれほど感動する内容は書かれていません。どちらかというと事実を淡々と記述しており、ときおり著者の意見が挟まれるといった内容です。地味で堅実な本と言えるでしょうが、それはそのまま坂口征二その人の性格を表しているように思いました。個人的に言えば、わたしの知らなかったことがたくさん書かれていて興味深く読めました。それにつけても、「燃える闘魂」アントニオ猪木と「世界の荒鷲」坂口征二の2人は真の「黄金コンビ」であったと思います。