- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1723 芸術・芸能・映画 『「怪奇大作戦」の挑戦』 白石雅彦著(双葉社)

2019.05.23

『「怪奇大作戦」の挑戦』白石雅彦著(双葉社)を読みました。一条真也の読書館『「ウルトラQ」の誕生』、『「ウルトラマン」の飛翔』、『「ウルトラセブン」の帰還』で紹介した本に続く第4弾で、かつてない綿密な考証で「怪奇大作戦」という日本特撮ドラマ史に燦然と輝く名作の背景を描いた本です。著者は1961年秋田県生まれで、映画研究家、脚本家、映画監督。なんと、邪道のプロレスラー・大仁田厚の電流爆破デスマッチのスタッフでもあったとか。

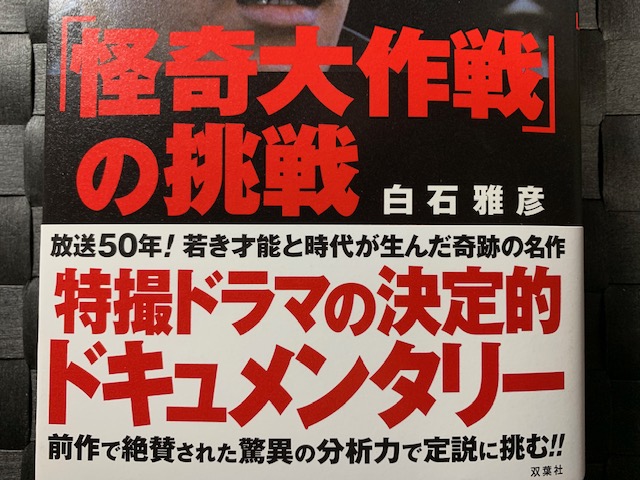

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には「怪奇大作戦」第23話の「呪いの壺」で男性の目が妖しく光る写真が使われ、帯には「放送50年! 若き才能と時代が生んだ奇跡の名作」「特撮ドラマの決定的ドキュメンタリー」「前作で絶賛された驚異の分析力で定説に挑む!!」と書かれています。

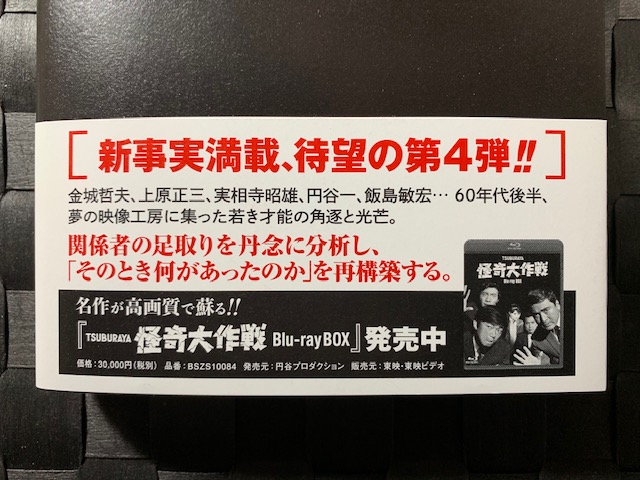

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、『TSUBURAYA 怪奇大作戦 Blue-rayBOX』発売中の案内とともに、[新事実満載、待望の第4弾!!]「金城哲夫、上原正三、実相寺昭雄、円谷一、飯島敏宏……60年代後半、夢の映像工房に集った若き才能の角逐と光芒。」「関係者の足取りを丹念に分析し、『そのとき何があったのか』を再構築する。」とあります。

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「1968年9月15日、第1話『壁ぬけ男』の放送で円谷プロの新シリーズ『怪奇大作戦』は幕を開けた。怪獣も宇宙人も登場しない新路線に戸惑っていたのは、視聴者だけでなく、金城哲夫をはじめとするスタッフも同様だった。一方で『マイティジャック』の失敗が、若き才能が集う”梁山泊”の先行きに暗い影を落としていた。それでも彼らは、切磋琢磨の中から、テレビ史に残る珠玉の傑作を送り出していく……。前3作で圧倒的評価を得た著者が挑むドキュメンタリー第4弾」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

プロローグ 鉛の巨大戦艦

第一部 深い溝

第二部 金城哲夫と上原正三

第三部 怪奇と幻想の彼方に

エピローグ 別れ、そして再生

「あとがき」

「参考文献」

「まえがき」では、かつてTBSの日曜夜7時に”タケダアワー”と呼ばれる番組枠があったことが紹介されます。詳しくは、一条真也の読書館『タケダアワーの時代』で紹介した本に詳しく書かれていますが、この番組枠は1958(昭和33)年の『月光仮面』から、74年の『隠密剣士 突っ走れ!』までの16年間、21作の番組をお茶の間に送り出していた30分の番組枠でした。21作の中で人気、知名度ともに群を抜いているのが、66年の『ウルトラQ』から始まるシリーズ、『ウルトラマン』『ウルトラセブン』でした。

『ウルトラQ』『ウルトラマン』『ウルトラセブン』はいずれも円谷プロの作品ですが、著者はこう述べています。

「タケダアワー枠における円谷プロ作品は、1作ごとにハードルを上げ制作されてきた。日常生活の中に不意に現れる怪獣、怪現象に対し、市井の人間が立ち向かって行く『ウルトラQ』、怪事件、怪現象専門のチームを設定し、世界で類をみない”変身する巨大ヒーロー”を創造した『ウルトラマン』、よりSF性を加味し、組織の充実とメカ描写にも力を入れた『ウルトラセブン』。しかしそれらに続く『怪奇大作戦』には怪獣も宇宙人も巨大ヒーローも登場せず、次々と巻き起こる怪事件の謎に挑む、科学捜査研究所(SRI)のメンバーが主役となっている。

続けて、著者は『怪奇大作戦』について述べます。

「ある意味、『ウルトラQ』の『悪魔ッ子』に、ハヤタのいない科特隊を絡ませたような設定となった。特撮もそれまでのミニチュアワークを前面に出したスペクタキュラーなものではなく、光学撮影を活かした、いわば本編をサポートする方向性に変化した。しかしこれらは作品の見た目上の変化であり、最大の違いは、番組のTBS側プロデューサー、橋本洋二が打ち出した”テーマ主義”だったといえる」

さらに続けて、著者はこう述べます。

「壁をすり抜ける怪盗キングアラジンの心に潜む闇、人間を一瞬のうちに凍結させるスペクトルG線を使い、胎内被曝した妹の命を救おうとする兄の歪んだ心理、アメリカの大手自動車会社による土地買占めを阻止しようとする老人達の空しいあがき等々、『怪奇大作戦』は、怪事件の裏側にいる加害者達の心の闇をテーマに据えることで、孤高といえる輝きを得、作品的には円谷プロの最高傑作と言われるまでに登り詰めた」

プロローグ「鉛の巨大戦艦」では、円谷プロがTBSのタケダアワーで『ウルトラセブン』と同時にフジテレビで『マイティジャック』の放映をスタートさせたことが描かれています。同番組は、近代科学の粋を凝らして建造された万能戦艦・マイティ号(MJ号)に乗り込み、科学時代の悪「Q」から現代社会を防衛する11人の勇者たちの物語です。これまでの30分の「ウルトラ」シリーズとは違って60分の『マイティジャック』は民放初の1000万ドラマと鳴り物入りで宣伝され、赤字体質に苦しむ円谷プロにとって救世主になるかと期待されましたが、結果は大失敗でした。

円谷英二の日記を紹介した後で、著者は述べます。

「大空に悠々飛翔するはずだった『マイティジャック』は、残念ながら海に沈んでいった。それは建造中から様々のトラブルに見舞われ、試験飛行中に墜落した硬式飛行船R38号のごとくだった。失敗の原因は多々あるだろう。それは本章に採録した英二の日記から充分うかがえると思う。しかし結局のところ、この時代、特撮番組というものは、所詮子供向けという認識が一般的だったのだろう。つまり本来の視聴者である子供達にとっては、大人のドラマ、スパイアクションなどは興味がなく、大人達にしてみれば、特撮など子供だまし、というどっちつかずの立ち位置だったのである。そしてこの鉛の巨大戦艦を巡るトラブルは、『ウルトラセブン』の後番組として企画された『怪奇大作戦』に、暗い影を投げかけたのであった」

第一部「深い溝」では、「科学恐怖シリーズ トライアン・チーム」として、著者は以下のように述べています。

「『怪奇大作戦』は、怪奇ブームの中で企画された作品という認識がファンの間であるかも知れない。しかし企画の最初期の発想は、議事メモのように”科学サスペンス(人間恐怖シリーズ)であり”東宝作品 ガス人間、電送人間、液体人間のSFサスペンスシリーズ”である。つまり怪談や妖怪シリーズの類いではないことをはじめから宣言しているのだ。前年の『ホラーX』は、出版業界における怪奇ものブームに乗った企画だったが、この後作成される『トライアン・チーム』ではビジュアル寄りの内容となる。つまり円谷プロらしさを前面に出した企画と言えるのだ」

それには1つの理由がありました。『怪奇大作戦』のTBS側プロデューサーだった橋本洋二は、一条真也の読書館『円谷プロ 怪奇ドラマ大作戦』で紹介した本に収められたインタビューで「TBS内で怪獣は制作費がものすごくかかるから、円谷に怪獣以外のものをやらせてみたらどうかってことになった」と語っています。そこから導き出された円谷プロ側の解答が”科学サスペンス(人間恐怖シリーズ)であり”東宝作品 ガス人間、電送人間、液体人間のSFサスペンスシリーズ”だったのです。

第二部「金城哲夫と上原正三」では、「妖怪ブーム興る」として、『怪奇大作戦』が妖怪ブームを当て込んで制作された番組というよりは、妖怪ブームを先取りして企画され、制作された番組であることが説明されます。ではその妖怪ブームとは何だったのか。著者は述べます。

「事の起こりは怪獣ブームである。1966(昭和41)年1月2日、『ウルトラQ』が放映されるやいなや、怪獣ブームが勃発した。東映では水木しげる原作の『悪魔くん』を制作。番組はヒットし、水木しげるは人気漫画家となる。そこで東映動画が目を付けたのが、同じ水木漫画の『墓場の鬼太郎』だった。しかし”墓場”という言葉にスポンサーが拒否反応を示し、アニメ化に漕ぎつけるのは67年を待たねばならない。タイトルが『ゲゲゲの鬼太郎』に変更され、番組がブラウン管に登場したのは68年の1月、いかにも東映といった勧善懲悪のストーリー展開、鬼太郎親子のみならず、子泣き爺、砂かけばばあや一反木綿といった妖怪達も子供達には親しみやすく、65話まで制作されるヒット番組となったのである」

『ゲゲゲの鬼太郎』効果、あるいは水木しげる効果は映画界にも波及し、大映は68年3月20日に『妖怪百物語』を公開しました。著者は述べています。

「当時ブームの渦中にあった水木しげるが描いた妖怪達を大量動員した『妖怪百物語』は評判を呼び、同年12月14日に『妖怪大戦争』(同時上映は『蛇娘と白髪魔』)、69年3月21日に、シリーズ最終作となる『東海道お化け道中』(同時上映は、『ガメラ対大悪獣ギロン』)を公開している。つまり妖怪ブームを掘り起こしてみれば、子供達にとっては水木しげるブームであった。それは当時、講談社の編集部員だった富井道宏も断言している」

さて、本書は「マイティジャック」制作の混乱ぶりとか、怪獣ブームから妖怪ブームへの流などはページを割いて詳しく説明しているのですが、肝心の『怪奇大作戦』のメイキングについてはページも少なく、正直言って物足りません。

現存する資料も少なく、鬼籍に入られた関係者も多いためだと推察します。しかし、『怪奇大作戦』の中の個別の作品に言及した部分で興味深いものがありました。まずは、第11話の「ジャガーの眼は赤い」です。これはホログラムの技術を使った誘拐事件の物語ですが、著者は「ホログラムに映し出される映像は、グランドキャニオンだったり、公衆電話だったり、巨大な吊り橋だったりで、番組の核である怪奇性が全く感じられない。つまり小道具としての魅力に乏しいのである。研究費欲しさという犯行動機も平凡すぎ、残念ながら本作は、前半第1クール中、最も完成度の低い作品となった」

第11話「ジャガーの眼は赤い」

第11話「ジャガーの眼は赤い」

わたしが少年の頃に観た「ジャガーの眼は赤い」はじゅうぶん怖く、それなりに怪奇的な作品でした。ホログラムという新技術にも魅了された記憶がありますが、著者には不満だったようです。しかしサルベージできる可能性はあったとして、脚本家の若槻文三のメモを以下のように紹介します。

「冒頭、少年野球の試合シーン。太郎の弟健二が打ったボールは、グラウンドの柵を越えて草むらの中に落ちる。少年達は必死にボールを探す。時は過ぎ、夕刻になっても、健二は1人草むらで探しものをしている。そこへ太郎がやって来て、『駄目じゃないか、おそくまで遊んで』と言い、健二は『兄ちゃん、ウサギがいるんだよ』と不思議なことを言い出す。2人はこのシーンの直後に、ウルトラセブンの着ぐるみを着たサンドイッチマンから貰った眼鏡を通し、グランドキャニオンの風景を見る。つまりある意味、不思議な世界へ足を踏み入れたということだ。不思議な世界とウサギといえば、すぐに思い出すのがルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』である」

続けて、著者は『不思議の国のアリス』について述べます。

「ある日アリスは、服を着て人の言葉を話す白いウサギを目撃する。アリスはウサギを追っていくが巣穴に落ち、不思議な国へとたどり着く。つまり健二の言うウサギは、兄弟を巣穴に見立てた洞窟を通して、不思議な国へと誘うエレメントだ。また劇中、初期の準レギュラーだった次郎少年は、野村に向かって『想像と現実がいりまじっている所に、この事件のムズカシサがあるんだね』(脚本より)と言い、この事件が迷宮的世界にあることを暗示する。つまり「ジャガーの眼は赤い」は、アリス的迷宮世界で構築することも可能だったのだ。その発想でいけば次郎の台詞は、『虚構と現実が入り交じっているところ』と言い換えるべきであり、例えば捜査に当たったSRIが、ホログラムで作り出された世界に翻弄され、現実と虚構の間をさまよう、といったシーンがあれば作品の印象は大分違ったものになったと思う」

「ジャガーの眼は赤い」の他に興味深かった作品論は第14話の「オヤスミナサイ」についての論考でした。このエピソード、SRIのエースともいうべき牧史郎が主演を務めます。牧は大学で応用化学を学び、抜群の成績で卒業したインテリで、岸田森が演じました。この岸田森という俳優さん、女優の岸田今日子の弟であり、「幽霊屋敷の恐怖 血を吸う人形」「呪いの館 血を吸う眼」「血を吸う薔薇」といった東宝の「血を吸う」シリーズで吸血鬼を演じたことでも知られますが、じつは昨年亡くなった女優の樹木希林の最初の夫でもありました。二番目の夫が内田裕也でした。岸田森と希林希林は文学座の同期生で、1964年から4年ほど結婚していたのです。岸田森はニヒルな性格俳優として数多くの作品に出演しましたが、82年に43歳の若さで病没しています。

第14話「オヤスミナサイ」

第14話「オヤスミナサイ」

それはともかく、「オヤスミナサイ」の監督は飯島敏宏で、脚本は飯島とは大学時代からの付き合いである藤川桂介でした。飯島は、DVD版『怪奇大作戦』の特典映像で、「怪奇ものはあまり得意な分野ではないので、ちょっと構えて作品に入った」といった内容の証言をしています。その結果が、江戸川乱歩的世界の再構築といえる第1話「壁ぬけ男」であり、横溝正史を発想の源泉とする第12話「霧の童話」でした。しかし、「オヤスミナサイ」は、シリーズ唯一といえる純粋ミステリーです。著者は以下のように述べます。

「飯島は慶應大学文学部英文学科に在籍していた時代、ペーパーバックでミッキー・スピレイン、ウイリアム・アイリッシュなど、アメリカのミステリー作家の作品に接していた。そのときの経験が、大ヒット番組『月曜日の男』で活かされているし、藍立愁(あいりっしゅう)というアイリッシュをもじったペンネームで、番組の脚本も執筆していた」

著者は、この飯島が監督した「オヤスミナサイ」について、以下のように述べています。

「不可能犯罪的な魅力を持つ『オヤスミナサイ』は、睡眠学習機を使い、弟を殺した双子の兄が、被害者になりすますという一人二役のトリックを使った作品だ。ロケ地は、八ヶ岳高原ヒュッテという西洋館、そのせいか、ヨーロッパ映画の香りすら漂うミステリー編である。そして本作は、複数の海外ミステリー映画へのオマージュに満ちているように見える。自分が殺人犯だと思い込む主人公は『白い恐怖』、一人二役のトリックは『めまい』、愛する者の裏切りと、浴槽を使った殺人は『悪魔のような女』、睡眠誘導は『悪魔のようなあなた』といった具合にだ。事実飯島は、『悪魔のような女』からの影響を認めている」

わが書斎のDVDコーナー

わが書斎のDVDコーナー

「あとがき」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「『怪奇大作戦』は、タケダアワーという枠の中で、TBSと円谷プロが”人間の闇の部分にスポットを当てる”という新機軸に挑戦した番組であった。残念ながら当時は期待通りの成果を上げられず、2クール26本で終了した。しかしタケダアワーの中で最も異質の肌触りを持った番組は、一部の視聴者の心を掴んで放さなかった」

わたし自身も、『怪奇大作戦』には多大な影響を受けました。もちろん『ウルトラマン』や『ウルトラセブン』のように怪獣や巨大ヒーローは登場しませんでしたが、『ウルトラQ』の中でも怪奇幻想性の豊かな「悪魔ッ子」と「あけてくれ」の2本を愛してやまなかったわたしとしては『怪奇大作戦』の世界はまさに想像の翼を自由に広げられるユートピアだったのです。

1970年後半、特撮テレビ番組に対するリスペクトが始まると、『怪奇大作戦』も、その完成度の高さから再評価の気運が高まっていきました。80年代以降は、ビデオソフト、レーザーディスク、DVDと様々なメディアで『怪奇大作戦』で復活していきました。そして2004(平成16)年には、ファン待望の新作『怪奇事件特捜チームS・R・I 嗤う火だるま男』がBSフジで放送され、NHK BSプレミアムでも07年に『怪奇大作戦 セカンドファイル』、13年に『怪奇大作戦 ミステリー・ファイル』が新作シリーズとして登場しました。また、『BLACK OUT』や大ヒット番組『ガリレオ』にも『怪奇大作戦』の影響が見て取れます。

最後に、本書のP.12~13には『怪奇大作戦』の放送リスト一覧が掲載されていますが、放送禁止作品として有名な「狂鬼人間」がタイトル、脚本、監督等の名前がすべて削除されています。作品の内容に問題箇所があって放送できないというのはわかりますが、その存在そのものまで抹殺するというのは納得できません。「狂鬼人間」という怪奇性の高い作品が作られたのは紛れもない事実であり、本書のような資料的価値を重んじる書籍の場合はやはり掲載すべきであると思います。カバーに使用する写真を含め、円谷プロへの配慮を求められる著者の立場も理解はできますが、実在したものを最初からなかったことにするという行為は実存的恐怖を喚起し、故人の葬儀を行わないことにも通じます。死者の存在を承認する儀式である葬儀を行わないことは、人間存在の抹殺に繋がってしまいます。その意味で、「狂鬼人間」がリストから削除されたのはまことに残念でした。