- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2011.09.05

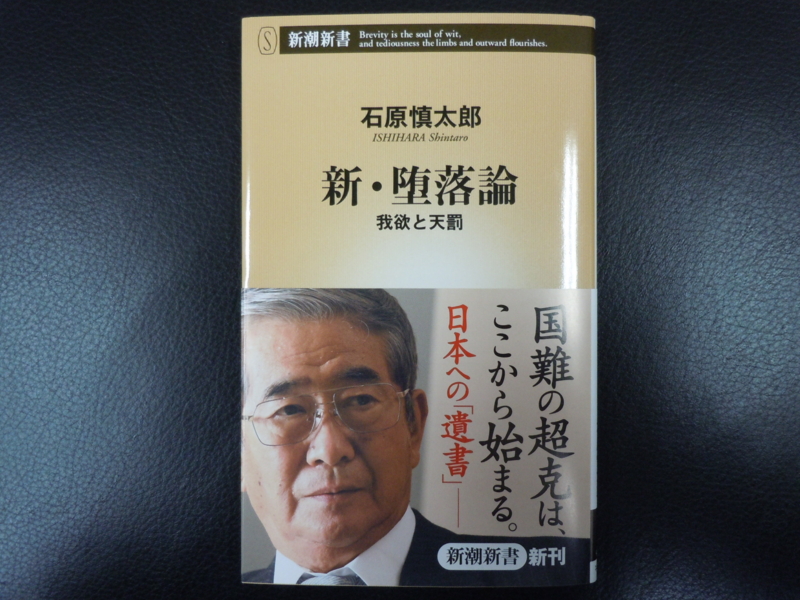

現代日本で最もその名を知られている人物の1人に、石原慎太郎氏がいます。評論家の福田和也氏は「石原慎太郎は日本一の有名人」と語っていましたが、それだけに石原氏の毀誉褒貶も特別に大きいのでしょう。その作家にして東京都知事でもある石原氏の最新刊『新・堕落論』(新潮新書)を読みました。

我欲と天罰

東日本大震災の直後に、東京都知事である著者が発した「天罰」発言は物議を醸し出しました。著者は、日本人の「我欲」が「天罰」を引き起こしたのであり、東北の被災地の人々はかわいそうだと述べました。猛烈な批判を浴びて、著者は一応の謝罪をしましたが、あの発言の真意はどこにあったのか? 「我欲と天罰」という、そのものズバリのサブタイトルを持つ本書には、その真意が書かれています。

本書は、『文藝春秋』2010年12月号に掲載された「日本堕落論 このままでは日本は沈む」、同2005年5月号に掲載された「仮想と虚妄の時代 援助交際と純愛」に大幅に加筆・改稿したものです。短い「序章」の他、「一章 平和の毒」、「二章 仮想と虚妄」という構成になっています。序章の冒頭で、著者は次のように述べています。

「私たちは今回の東日本の大災害をどう受け取ったらいいのだろうか。

日本列島そのものを歪めて2米半も東へ押しやってしまった巨大な力が、一体何のためにふるわれ、多くの人命を奪い町を壊滅させたのだろうか。少なくともこの国に残る記録の上では、マグニチュード9を超す地震は存在していませんでした。今回の災害は地震にそなえて作られていた様々な設備施設のための想定を、はるかに上回り未曾有の損害をこの国にもたらしたのです」

そして、その未曾有の大災害についての印象を聞かれたとき、著者は例の「天罰」発言を行ったわけです。そのあたりの事情について、著者は次のように述べます。

「今回の災害が日本を震撼させた時、私はその印象について問われ、これは『天罰』ではなかろうかと発言し、一部の人々の誤解と顰蹙を買いましたが、その折の発言は、ことの大きさにたじろぎ国家としてこれをどう受け止めるかを思ってのことでしたが。

しかしその後現地に出向いて目にした惨状を踏まえれば、直接の被害を受けた方々にとっては胸にも刺さる言葉と感じてお詫びしましたが、しかしなおあの言葉が表象するように、私たちはこの出来事に国家全体、国民全体で向かい合い、国民の1人1人がこれからの自らの人生の中の事柄としてしっかり受け止めなければと思います。

いい換えれば、この悲劇を踏まえて私たちは何か大きな反省を行い、復旧復興の作業の中で行われていく町並や生活インフラの復興に並行して、互いの人生、生活の中で物の考え方をいかに人間としてまともなものに変えていくかという問題です」

それが本当に「天罰」であったかどうかはともかく、未曾有の大震災に遭遇してしまった日本人は、これから一体どうすればよいのでしょうか? 震災後に日本人が取るべき道について、著者は次のように述べます。

「早い話、原発が被った損害は当然やってくる電力の最大消費季の夏にかけての電力不足をもたらすでしょうが、日本でも有数の消費地である首都圏の4県知事が政府に向けて提案したように、皮肉にも治安の良さを象徴している、世界に例もなく日本中に盗難にあうこともなく林立している自動販売機は、商品の流通にはほとんど影響あるまいから撤廃したらいいし、1日中繁栄しているパチンコなどという娯楽施設の営業は、電力消費のピーク時には制限したらいいはずです」

これは、わたしも大いに共感するところです。著者はまた、「かつての戦争末期には、爆撃を恐れてどこの家でも灯火を自ら管制したものでした。それに比べれば節電など行うに易いものです。被災者以外の人間たちが何にも耐えることなしに、この国家の災難が克服出来るものでは絶対にあり得ません」と訴えます。

大震災後、「日本人とは何か」ということが問われているようにも思います。一般に日本人は単一民族と思われています。しかし、その背景には混血の歴史がありました。著者は、日本人について考えるとき、まずその混血性に注目し、次のように述べます。

「大脳生理学的にいえば異民族の混血は優れた人材を多く生むそうですが、徳川200年の鎖国は限られた国土の中での徹底した混血をもたらしました。

もともと日本の国土の原住民はアイヌと沖縄の人々で、その土地に外からやってきた民族が支配王朝を作って日本なる国を成したのです。それによって原住民たちは南と北に分断されてしまいました。沖縄の人たちとアイヌの人たちは顔形も言語形態も酷似しているし、その一部は台湾にもいますが、それらの人々と後にあちこちからやってきた他民族がここに居着いて混血し日本人なるものが出来上がってきたのです」

そして、著者は日本人のルーツについても次のように述べます。

「ともかくも日本人のルーツは実にあちこちにあって、間近な朝鮮半島はもとより半島を経て中国、さらに遠くはインド、パキスタン、ミャンマー、あるいはモンゴル、沿海州のダッタン、さらには遠くから海流に乗って流れついたメラネシアまであります。それを証すように、皇室の三種の神器などは韓国の博物館にいったらざらにあるし、九州の南に連なる吐噶喇列島の悪石島のお祭りの仮面と衣装は紛れもなく遠いメラネシアのものです。

そういう意味では、日本はアメリカ合(衆)国よりはるかに早い多民族国家といえる。現に私の父親はインド人に似ていたし母親は中国人似でした。その間に生まれた私は典型的な日本人ということか。だから日本人はかつて田中角栄がいったように、3、4世代さかのぼればみんな親戚ということにもなります」

著者によれば、そのような日本人が今回の大震災で天罰を受けたというわけです。

じつは著者が「天罰」という言葉を思い浮かべたのは、東日本大震災がきっかけではありません。その思いを最初に述べた「日本堕落論 このままでは日本は沈む」は、大震災の前に発売された『文藝春秋』2010年12月号に掲載されました。

なぜ著者は「日本人に天罰が下る」と思ったのか。それには、契機となるある出来事がありました。著者は述べます。

「東京における男の最高齢者といわれていた老人が、実は30年前に死亡しており、家族はそれを隠しつづけていたがそれが露顕し、遺体はすでに白骨化していました。

その間家族は死んでいる老父の年金と、数年前に死亡した、かつて教師をしていた老母の遺族年金も受領しつづけてい、年金を支給していた団体は遺族を不正として告訴し逮捕されました。そしてこれを皮切りに、高齢者の不在、行方不明があちこちで数多く露呈してきています。

亡くなった実の親の弔いもせずにそれをひた隠し、限りある家の中に禁断の部屋をもうけ、死んでなお扉1枚隔てただけの一角に放置された死せる親、30年という驚異の長き間白骨と化しながら一体何を待ちつづけていたのだろうか。これがきっかけで高齢者に関する調べが始まったら、他のある家族は何をはばかってか、これは我々のプライバシーの問題だと訪れた調査員との面談を拒否してもいる」

わたしも、この出来事には大変なショックを受け、「世も末だ!」と思いました。そのことを『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)、『隣人の時代』(三五館)にも書きました。しかし、当事者である東京都の知事であった著者のショックの大きさは計り知れないものがありました。そして、著者は日本人の間に蔓延している「我欲」というものに気づき、次のように述べます。

「国民が追い求め、政治もそれに迎合してかなえ、助長している価値、目的とはしょせん国民それぞれの我欲でしかない。その我欲は分析すれば、金銭欲、物欲、性欲です。この追求にこれほど熱心な国民は世界にいないでしょう。

ある人にいわせれば、それをさらに具体的に表象するものは、温泉、グルメ(美食)、そしてお笑いだそうな。いわれてみれば昨今のテレビ番組の中での、温泉案内、料理番組、美食ガイド、そしてくだらぬお笑い番組の氾濫にはうんざりさせられます。なぜ食事の時間にあわせて料理番組や食べ物の案内が重なるのか、家で食事している人間にとってあんなに迷惑なものはない。お笑い番組にしても下らぬギャグやからかいに、芸人当人たちが笑いころげているのだから世話はない。

しかし我欲がのさばってくると、これは始末におえません。死んだ親の弔いもせずに遺体を放置したまま、その年金を詐取する家族に始まって、高値のブランド製品に憧れてそれ欲しさに売春までする若い女の子。新しい同棲相手の男に媚びて、先夫との間に出来た子供をいびり殺してはばからない若い母親。消費税を含めていかなる増税にも反対してごねる国民」

著者は、その我欲の行き着く果てに、親の葬式も出さない人間の出現を見ます。それは最終的に神仏への冒涜であるとして、次のように述べるのです。

「人間はある危機の最中にあっては、いかなる関わりをも超えて連帯を計り努めるものです。半世紀前の戦争の最中にはそうした挿話にはこと欠きませんでした、というより生活の感情としてごく自然、当たり前のことだった。しかし戦後から世界では未曾有の長い平和がこの国にだけは続いた結果、人々の物欲への執着はとどまることがなく、実の親の死をも無視し、死んでしまった高齢者の葬式を出さないで年金を詐取してはばからない。それは我々の存在を与えた神仏への冒瀆でしかあるまいに」

実の親の死を無視し、葬式を出さない日本人の出現! この事実に衝撃を受けた著者は、自身の父親の逝去と葬儀についての思い出を次のように書いています。

「しかしそれにしても、親族にとって30年前に死亡していた老父なる人物の存在は実はどんな意味合いをもっていたのだろうか。

その人物が息を引き取った時彼等は何を感じたのだろうか。

それを想うと私は自分の父が死んだ時のことを思い出さぬ訳にいきません。

かねがね高血圧だった父は、戦後の汽船会社の激務の中で、他社の社長室での会議で倒れて死にました。家族としては密かに予期していたことでしたが、やはりその死は私たちにとっては霹靂でした。周章狼狽の中で、まだ高校3年生だった私も新しい家長ということで弔いの段取りに腐心し、暑い10月のことだったので葬式に合わせて遺体の保全のために当時は入手困難だったドライアイスの獲得のために苦労したのを覚えていますが、同じ家に住みつづけてきながら肉親の死者への弔いについてわずかも思わず、それを隠匿する家族の心象というものが私には全くわからない」

ここからの著者の発言は、『葬式は、要らない』という書籍に代表される一連の葬式無用論に対する疑義、いや反論になっているように思います。著者は述べます。

「一族から出た死者への弔いなるものは家族の連帯を確かめる最後の手立てだろうに、それを行わず遺体を隠匿して金をせしめるといういじましい行為の根底にあるものは一体何なのだろうか。

いつかテレビの番組で見たが、アフリカに棲む動物の中でも知能の高い象たちは群れの中から死者が出ると群れのすべての象たちが、子供にいたるまで1頭1頭死者に歩み寄って鋭敏な長い鼻で相手に触れ、その死を自ら確かめ別れを告げていました。

弔いは知性ある生きものの、生死を分かった同僚への己の存在を踏まえた実は自らのための儀式でもあるのに、人間ながらそれを省いてまでして彼等が保持しようとするものが僅かな金というなら、動物以下の下劣な存在というよりない」

わたしは『葬式は必要!』(双葉新書)という本を書きましたが、まさに著者もここで葬式必要論を展開しているのではないでしょうか。わたしは、さまざまな毀誉褒貶はあるにしても、現代日本を代表する政治家であり言論人である著者が葬儀というものを価値を重視していることに大きな勇気を得ました。

じつは、わたしは著者は『葬式は、要らない』という本を出した出版社の社長と非常に親しいことから、もしかして葬式無用論者なのかなと秘かに思っていました。しかし、この発言で、紛れもなく葬式必要論者であることを知り、安心した次第です。できれば、著者は子分を自認する出版社社長に対して、「こんな本を出版して、日本人を惑わしちゃダメじゃないか!」と叱っていただきたいです。

また、「葬式は、要らない」と並んで「無縁社会」という言葉が昨年流行しました。わたしは『隣人の時代』(三五館)などで、社会とはもともと縁ある衆生のネットワークであり、最初から「有縁社会」ではあっても「無縁社会」などありえないと訴えてきました。

著者も同様の考えを持っているようで、「いかなる国家、社会も人間同士の連帯なくして成り立つものではない。それを欠いた国家はいかなる浸犯をも容易に許してしまう。神を含めて他者は、そうした者の在り方をこそ、『堕落』というのです」と述べています。まさに無縁社会とは「人間の連帯」が失われた社会ですが、そんな社会になってしまった国など滅びる運命にあるとして、著者は次のように述べます。

「死亡した親を弔いもせずに食い物にして暮らす家族や、新しい愛人のために自分が産んだ子供を虐待して殺す稚拙な母親、あるいはただ衝動的に親を殺してしまう若者といった事例が証す、家族の中においても失われつつある『人間の連帯』の惨状の根底にある歪んで下劣な価値観、果てしない物欲、金銭欲、性欲の抑制のために今努めなければ我々はこの堕落のままに推移してその内どこかの属国と化し、歴史の中から国家民族として消滅しかねない」

本書の第二章は「仮想と虚妄」というタイトルですが、「神」という言葉がよく出てきます。たしか著者は『法華経』の教えを信仰していると思っていましたが、「仏」ではなく「神」が登場するのが興味深く感じました。かのニーチェは「神は死んだ」と言いましたが、しかしなお、神々をも超える人間にとっての絶対的価値はあるはずだとする著者は次のように述べます。

「動物の中で唯一情念を持つ人間にとって、死んでしまった神が表象した以上の価値がない訳はありません。カントが人間の特性として宗教的なるものへの予感について指摘したように、もともと不可知なる「神」は人間が創り出したものなのですから。だからいかなる信仰をも超えた、つまり神も超えた人間にとって基本的な絶対的な価値はあるはずです。それは人間1人1人が家族を含めての他者との関わりでこの世界を構築している限り、その関わりを根底で支える、いわば人間の人間としての存在そのものに関わる価値、時代や文明文化を貫き超えて垂直に、いや鉛直に繋がる価値のはずです。それは人間関係における基本的な情念にのっとったものであるはずです。その基本的情念とは、古めかしく響くかもしれぬが、愛であり、それが育む信頼ともいえるでしょう」

ここで「愛」という言葉が出てきて、古めかしく思うどころか、わたしにはずいぶん新鮮な言葉に思えてなりませんでした。

さて、今から25年前、著者は東京で公開された天才科学者スティーヴン・ホーキングの講演を聞いたことがあるそうです。講演の終わりに、ホーキングへの質問の時間が用意されました。著者は、そのときの模様を次のように書いています。

「ある者がこの宇宙に地球ほどの進んだ文明を持つ惑星は幾つくらいあろうかと質し、彼は言下に200万ほどと答えました。さらに誰かが、高度な文明を備えたそれほどの数の星がありながら、なぜ我々は実際に他の惑星の生物や彼等を運ぶ宇宙船を目にすることがないのだろうかと質問しました。

彼の答えは極めて冷ややかなもので、現在の地球ほどの文明を保有してしまうと、そうした惑星は自ら正当な循環を狂わせ環境を破壊しつくし、文明の主体者たる生物は内面的にも極めて不安定な状況をきたして、彼等の惑星は宇宙の時間の総体に比べればほとんど瞬間的に自滅してしまうということでした。

天才とはいえホーキングは神ならぬ者でしかないが、私としては彼のその一方的な予告を印象的かつ暗示的に聞いたものです」

さらに著者が挙手して、「宇宙時間で瞬間的というのはこの地球時間では何年ほどのものか」と質問したところ、ホーキングは言下に「100年」と答えました。そのホーキングの予言について、著者は「今日の先進社会における人間の内面的な危うい状況に関しても強い信憑性を感じさせます」と述べています。

著者は、今日の若者たちは明らかに質的に衰弱していると見ています。そして、新しい技術の所産が若者たちを含めて多くの人間たちを質的にスポイル、毀損している物とは何かと問います。そして、その答えは、3つのスクリーンの罪であるといいます。つまり携帯電話、パソコン、そしてテレビのせいだというのです。著者は、次のように述べています。

「これらの新しい機械は現代文明を表象するものですが、その効用は多大なればこそ世の中にたちまち普遍はしたが、しかしその一方その効用と相俟って思いもかけぬ弊害をもたらしもしたのです。それは従来の文明が提供し得なかった、良し悪しふくめての、膨大な情報の氾濫です。それはある意味で人間を変質させてしまったともいえる」

かつて新幹線が初めて開通した時、詩人の谷川俊太郎は「あの未曾有の速度を敢えて忌避する」と詩の中で謳ったそうです。あの速度では旅する車窓から眺める、田植えをしているお百姓さんの手元が見えない。その代わりに一体何を見ることができるのだろうかと、谷川は問うたのです。これについて、著者は次のように述べています。

「これは決して詩人のシニスムではなしの、彼の鋭敏な感性に依る本質的な喪失への正当な予感です。新幹線の高速度が移動時間の短縮によってもたらしたものの代償に、実は何を我々から奪ったかは定かではないが、今日のパーソナル・コンピューターや携帯電話の普及がもたらしたさまざまな便宜性が、その代償にある本質的なものを我々の内側から奪い淘汰しつつあるかはようやく歴然としてきています。

それは本質にとって代わる仮象なるものの氾濫です。

そして人はその状況を、文明の進歩と呼ぼうとする」

「見る」ことが人間の「こころ」に影響を与えるのです。携帯電話、パソコン、テレビの「3つのスクリーン」に象徴されるように、現代文明とは視覚の文明と言えます。著者は述べます。

「人間自身にとって非現実な現況からの逃避のために、弱い人間たちは安易な他力依存での救済を求めます。

その最たるものがスペクタクルへの希求といえます。劇場犯罪ともいわれる異常犯罪での自己顕示性はその典型的事例だし、CGなる新技術を駆使し、きりなく繰り返されるハリウッド映画のスペクタクルも実は同質の要因に依るものでしかない。

犯罪という劇、あるいは劇として造形されるもろもろの商品たちの異形な変質を窺えば、我々はその根底に在る文明の要因の変化に容易に気づくはずです。犯罪にせよ恋愛にせよ、あるいは性愛そのものにせよ、人間の最も劇的なものにおける、人為の技術によって虚構化され糊塗され、欠落してしまった本質とは何かということを、我々はそろそろ目を据えて確かめなおす時にきています。

つまり人間にとって何が自然なのか、何が当たり前なのかということ。

そのための基本の作業として我々は、人間の真の関わりとは何であるのかという根源的命題について考えなおさなくてはならないと思います。端的にいってそれは、それぞれの我欲の抑制の上にのみ在り得るものではないだろうか」

この著者の指摘は、非常に鋭いと思いました。たしかに人為的な視覚技術は「仮想」の罠にはまり、「虚妄」という奈落に落ちる危険性を秘めていることを意識するべきでしょう。そして、本書の最後には次の一文が書かれています。

「我々は国家の衰運の中で自分の人生を失うつもりは毛頭ない。この国がなお歴然と、どこかの他国に従属してかろうじて長らえることなど絶対に好みはしない。

我欲を堪えて抑制することで初めて、個々人の人生はしなやかでしたたかなものになっていくし、それが国家を支えるよすがにもなるのです。堪え性のない、故にもしたたかでない国家や個人が他者との摩擦の中でどうして栄えることが出来るでしょうか」

本書を手に取った読者は、どうしても「天罰」発言の弁明的な部分を期待して読むかもしれません。しかし、本書には弁明などといった卑小なレベルに収まらない非常に大きなスケールの文明論が展開されています。そして、本書は「文明」についての書であるとともに、何よりも「倫理」についての書だと言えるでしょう。

わたしは5日から著者が都知事を務める東京へ行き、それから仙台に入って、東北の被災地を回る予定です。