- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

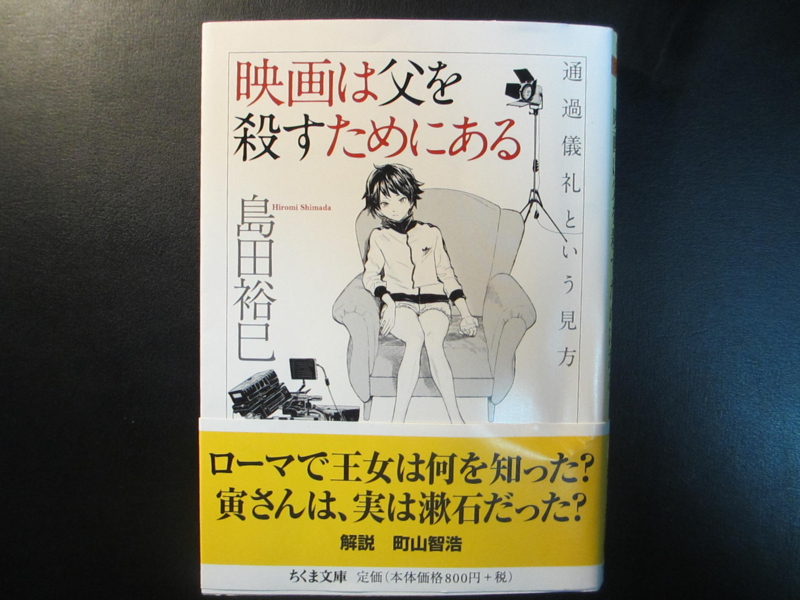

No.0662 芸術・芸能・映画 『映画は父を殺すためにある』 島田裕巳著(ちくま文庫)

2012.08.28

『映画は父を殺すためにある』島田裕巳著(ちくま文庫)を読みました。

これまで、この読書館で著者の本を何冊か紹介してきました。正直言って批判した本もありましたが、本書はまことに読み応えのある好著でした。

通過儀礼という見方

サブタイトルは「通過儀礼という見方」で、帯には「ローマで王女は何を知った? 寅さんは、実は漱石だった?」と書かれています。またカバー裏には、次のような内容紹介があります。

「映画には見方がある。”通過儀礼”という宗教学の概念で映画を分析することで、隠されたメッセージを読み取ることができる。日本とアメリカの青春映画の比較、宮崎映画の批判、アメリカ映画が繰り返し描く父と息子との関係、黒沢映画と小津映画の新しい見方、寅さんと漱石の意外な共通点を明らかにする。映画は、人生の意味を解釈する枠組みを示してくれる」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「予告編」

1.『ローマの休日』が教えてくれる映画の見方

2.同じ鉄橋は二度渡れない―『スタンド・バイ・ミー』と『櫻の園』

3.『魔女の宅急便』のジジはなぜことばを失ったままなのか?

4.アメリカ映画は父殺しを描く

5.黒澤映画と小津映画のもう一つの見方

6.寅さんが教えてくれる日本的通過儀礼

「総集編」

「文庫版あとがき」

「掲載映画一覧」

解説「僕の通過儀礼、そして再会」(町山智浩)

本書で、著者は映画のテーマとは通過儀礼に他ならないと主張します。

「通過儀礼」という概念は、アルノルド・ヴァン・ジェネップが著書『通過儀礼』で提唱したものです。同書は、1909年にパリで書かれた儀礼研究の古典的名著です。誕生、成人式、結婚、葬式などの通過儀礼は、あらゆる民族に見られます。

ジェネップは、さまざまな儀式の膨大な資料を基にして、儀礼の本質を「分離」「移行」「合体」の体系的概念に整理しました。そして、儀礼とは「時間と空間を結ぶ人間認識」であると位置づけ、人間のもつ宇宙観を見事に示しています。

本書の著者である島田裕巳氏は、ジェネップの『通過儀礼』の理論を紹介しつつ、第1章「『ローマの休日』が教えてくれる映画の見方」で、次のように述べます。

「映画の重要なテーマが通過儀礼を描くことにあるとするなら、映画はじゅうぶんに宗教学の研究の対象となるはずだ。あるいは、宗教学の観点に立つことによって、映画のテーマやおもしろさがよりよく理解されてくるのではないだろうか。さらに、映画は通過儀礼が僕たちにとってどういう意味を持っているかを教えてくれるのではないか」

ちなみに本書は、1995年に刊行された『ローマで王女が知ったこと―映画が描く通過儀礼』(筑摩書房)を加筆修正して文庫化したものです。

本書で取り上げられている『ローマの休日』とか『スタンド・バイ・ミー』が通過儀礼の物語であることは著者に指摘されなくても理解できますが、興味深かったのは日本映画についての著者の見方でした。通過儀礼とは、試練を乗り越えて成長していく物語でもあります。第5章「黒澤映画と小津映画のもう一つの見方」で、著者は黒澤明が通過儀礼の試練を「水」として表現したとして、次のように述べています。

「黒澤映画の登場人物たちは、つねに自分の前に立ちはだかる、水とかかわるものと戦っている。彼らにとって、水との戦いが試練としての意味を持っている。三四郎は、自らの心の迷いを象徴する蓮池から自力で飛び出してこなければならなかった。『羅生門』の登場人物たちは、激しい雨によって視界がさえぎられたような戦乱の世の中で、真実を見いだしていかなければならなかった。『酔いどれ天使』の真田や松永たちも、彼らの行く手をはばむ水、この場合にはメタンの泡立つ汚れた沼からぬけだしていかなければならなかった。雨のなかの合戦のシーンは、『七人の侍』が世界の映画史上はじめてのこととされるが、黒澤がそういった新奇なアイデアを思いついたのも、彼の映画において、雨が試練に直結していたからにほかならない」

黒澤映画と水の関係については、『「百科全書」と世界図絵』という本にも登場しました。さらに、黒澤映画について、著者は次のように述べています。

「黒澤は、アメリカ映画とはことなり、あまり家庭を描くことはなかった。そのため、父親と息子との葛藤がテーマとなることはまれで、例外はシェークスピアの『リア王』を土台にした『乱』くらいである。この映画にしても、中心は父親の方で、その狂気が描かれるが、息子たちはひ弱な人物としてしか描かれていなかった。

したがって、黒澤映画の主人公は、父親というのりこえるべき明確な目標を持ちえなかった。むしろ、彼らは社会の退廃や人間の心の弱さといったとらえどころのない抽象的な敵を相手に戦っていた。そこで黒澤は、そういった姿の見えない敵を水として表現することによって、映画に登場させたのではないだろうか。黒澤映画は、水に注目することによって、通過儀礼としての性格がはっきりとしてくるのである」

また、黒澤明と並ぶ日本映画史を代表する巨匠である小津安二郎については、著者は次のように述べています。

「小津もまた通過儀礼の問題に強い関心を示した監督であることはまちがいなかった。それは『生れてはみたけれど』について考えてみればわかる。

ただし、小津映画における通過儀礼は、黒澤映画における通過儀礼のように、主人公が水によって象徴される過酷な試練をのりこえて、精神的な成長をとげていくといった典型的なパターンをたどってはいかない。むしろ、その過程は穏やかに進み、主人公の変化もかなり微妙なかたちでしか描かれていない。

たとえば、小津が自らのスタイルを完成させた作品として高く評価されてきた『晩春』は、そういった小津的通過儀礼の典型を示している」

小津の作品には、必ずと言ってよいほど結婚式か葬儀のシーンが出てきました。言うまでもなく、結婚式や葬儀こそは通過儀礼の最たるものです。小津ほど「家族」のあるべき姿を描き続けた監督はいないと世界中から評価されていますが、彼はきっと、冠婚葬祭こそが「家族」の姿をくっきりと浮かび上がらせる最高の舞台であることを知っていたのでしょう。

小津映画の最高傑作といえば『東京物語』ですが、この作品は一種のロードムービーでした。著者は、「老夫婦の東京行きは、自分たちが安らかに人生をまっとうしていくための準備の旅であり、それは彼らにとっての生の世界から死の世界に移行するための通過儀礼だった」と分析した上で、さらに小津映画について次のように述べます。

「家庭劇が家庭のなかでだけ展開されるのであれば、そこにはドラマは生まれない。アメリカ映画では、父親と息子との葛藤や夫婦のあいだの不和という要素を導入することによって、矛盾を作りだし、その矛盾を解決する方向に物語を展開させていくことで、家庭をドラマの舞台へと変えていった。小津の方は、片親を残しての娘の結婚といった要素を使ってドラマを作り上げるとともに、旅という要素を導入することで、日常と非日常の世界を対比させ、その対比からドラマが生み出されていくように工夫をこらした。旅という非日常においては、日常では知ることのない事実に直面することになるからである」

本書を読んで興味深かったのは、小津映画の代名詞ともなっているローアングルが性的な欲望に通じていたのではないかという指摘です。小津のほとんどの作品では、原節子をはじめとする女性の登場人物が、カメラに尻を向けて畳みの上に腰をかけるシーンが見られます。著者は、執拗に繰り返される小津のローアングルについて、次のように書いています。

「小津には、女性の後ろ姿や尻に対するフェティッシュな欲望があったのではないかとさえ邪推したくなる。撮影所の所長でのちに松竹の社長になった城戸四郎は、小津の映画の試写を見て、『また小津組はしゃがんだ位置か』といい、『女のあれをのぞくようなことをやっているのか』と評し、小津の心証を害したというが、案外、城戸の見方は当たっていたのではないだろうか」

そして、著者は次のように小津安二郎の秘密に迫るのです。

「小津は、生涯独身を貫き、母親と暮らしたが、女優たちとの噂は絶えず、とくに原節子との関係は、小津の死後においてもとりざたされた。小津の死後に、原が映画界を引退したことも、その噂に真実味を与えることになった。噂に、どれほどの真実が含まれているかはわからないが、小津映画における原は、周囲から美しいといわれ、結婚相手として求められつつも、操を守り通す女として描かれている。原は”永遠の処女”と呼ばれたが、小津は、映画のなかで、原を”永遠の貞女”にとどめてしまった。あるいはそこに、小津の原に対する独占欲が働いていたのかもしれない。

女性に対して恥ずかしがり屋で、生涯独身を通した小津は、むしろ性に対して過度の関心を持っていた。しかし、彼には一方で性に対する関心を不潔だと思う倫理観が存在し、心のなかでは、性への関心と倫理とがはげしく葛藤していたのではないだろうか。しかも、女性に対しては貞淑さを求め、たとえやむをえない理由があったとしても、操を守れなかった女性にはスクリーンのなかできびしい罰を与えた」

わたしも小津映画はほぼ全作品を観ていますが、著者のこの見方は鋭いと思いました。まさに「うーん、一本取られたなあ!」という感じです。

さらに、わたしを唸らせたのは、『野菊の如き君なりき』と『男はつらいよ』という松竹の歴史を代表する名画を結びつける推理でした。そこには、松竹映画のアイコンともいえる笠智衆の存在があります。

笠智衆といえば、『男はつらいよ』シリーズの御前様役で知られます。『男はつらいよ』といえば柴又ですが、文豪・夏目漱石が柴又を訪れたときに渡ったのが矢切の渡しです。この矢切の渡しは、寅さんもとらやへ帰ってくるときに第1作をはじめ何度か渡っています。ところが、この渡しは、伊藤左千夫の『野菊の墓』で、主人公の政夫が千葉の中学に行くために、幼い恋心を抱いた民子と涙の別れをする場所でもありました。

これらのエピソードを踏まえて、著者は次のように大胆な推理を行います。

「『野菊の墓』は、1955(昭和30)年に木下惠介監督によって『野菊の如き君なりき』の題名で松竹で映画化されている。このときには、東京と川1本隔てただけの矢切を舞台にしたのではリアリティに欠けると判断されたのか、物語は信州に移されていたが、大人になった政夫の役を演じていたのが笠智衆であった。『野菊の如き君なりき』と『男はつらいよ』が同じ松竹の製作であることからも考えて、僕は、2つの作品をつなぎ合わせ、自分の写真と手紙を枕の下に敷いて死んだ民子のことを忘れられなかった政夫が、その苦しみから出家し、民子の菩提を弔うために題経寺で住職をつとめてきたという連想をしてみたくなった。漱石が柴又に出向いたとき、矢切の渡しで、『野菊の墓』のことを思い起こしたにちがいない。あるいは、『野菊の墓』の記憶が、漱石を矢切の渡しへと誘ったのかもしれないのである」

『野菊の如き君なりき』の政夫が長じて『男はつらいよ』の御前様になっていたとは! この大胆推理には大いなるロマンがあります。

わたしは、すっかり著者を見直しました。「葬式は、要らない」とか「人はひとりで死ぬ」などの物言いから、著者のことをニヒリストとばかり思っていましたが、こんな発想ができるということは意外とロマンティストなのかもしれませんね。

いずれにしても、これだけの発想力、筆力を持った著者が、葬式無用論を唱えたり、孤独死を肯定するような著作を書くだけではもったいないと思いました。まさに、宝の持ち腐れですね。このことは、玄侑宗久氏や島薗進氏と京都の百万遍で飲んだときにも話しましたが・・・・・。

わたしは、本書を優れた映画論として読みました。現代の日本で映画論の第一人者といえば、『トラウマ映画館』の著者である町山智浩氏でしょう。その町山氏は、解説「僕の通過儀礼、そして再会」で、『映画は父を殺すためにある』という刺激的なタイトルに触れつつ、次のように述べています。

「父との相克をアメリカ映画が繰り返し描く理由には、大きく2つあると考えられる。ひとつはユダヤ・キリスト教の伝統。本文中でも『エデンの東』と旧約聖書の関係が論じられているように、聖書は「神」を父、キリストをその息子、というイメージで描いており、その父子関係が世界理解の基本になっている。もうひとつはアメリカという国独自の歴史。イギリスに対して反抗して独立したアメリカという国は、常に自分を父と戦った息子としてイメージせざるを得なかったのだ。

ただ、アメリカと違う歴史と文化を持つ日本では、物語も当然違ってくる。アメリカ映画が描く厳しい成長物語や激しい父と子の相克には違和感を持つ日本人も多いだろう。だから、本文で「寅さん」シリーズに日本人独特の成長物語を見出す章は興味深い。僕自身も寅さんのように、通過儀礼に時間がかかった」

町山氏は、本書の中で紹介されているさまざまなイニシエーション(通過儀礼)について、次のように書いています。

「イニシエーションを最も自覚的に行ってきたのは、宗教だ。どの宗教も入信の儀式が最も重要だ。特に新興宗教において、イニシエーションはより強烈になる。信者として完璧に生まれ変わらせるために、相手の内面にまで入り込んで、それまでの彼(彼女)を完璧に殺す。それはしばしば『洗脳』と呼ばれる。

それを教え子たちに実体験させようとしていた教授がいた。東大で宗教学を教えていた柳川啓一教授は、ゼミ生に、実際に宗教に入信することを勧めていた。島田先生も柳川啓一教授のゼミ生だった。ほかには、中沢新一、植島啓司、四方田犬彦、それに映画監督の中原俊などがいる。中原監督が『櫻の園』でイニシエーションを描いたのは偶然ではないのだ」

かつて編集者であった町山氏は四方田犬彦氏の担当だったそうで、島田氏が柳川ゼミ生としてGLAという宗教団体に入った話も聞かされたとか。その後、島田氏はヤマギシズムに入りました。そして、かのオウム真理教を認める内容の発言によって、世間から猛烈なバッシングを浴びます。じつは、島田氏がオウムと接触するきっかけとなった仕事こそ、編集者である町山氏が持ちかけた仕事だったのです。町山氏は、自分が紹介した仕事が原因で社会的に抹殺されたも同然の島田氏に対して申し訳ない気持ちでいっぱいだったそうです。

解説の最後には、次のような一文が書かれています。

「2011年、震災後の4月、石原都知事の花見自粛発言に反発した僕はツイッターで都庁前での花見を呼びかけた。集まった300人の有志のなかに島田先生を見つけた。16年ぶりの再会だった。その間、地獄も見たであろう先生はただ笑って握手してくれた。本当にありがとうございます」

『野菊の墓』の少年が『男はつらいよ』の御前様になるという物語に劣らず、島田氏と町山氏の現実の関わりもドラマティックです。人生も映画のようなものなのかもしれない。本書の解説を読んで、そのように思いました。