- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2013.07.12

『スウィート・ヒアアフター』よしもとばなな著(幻冬舎)を読みました。

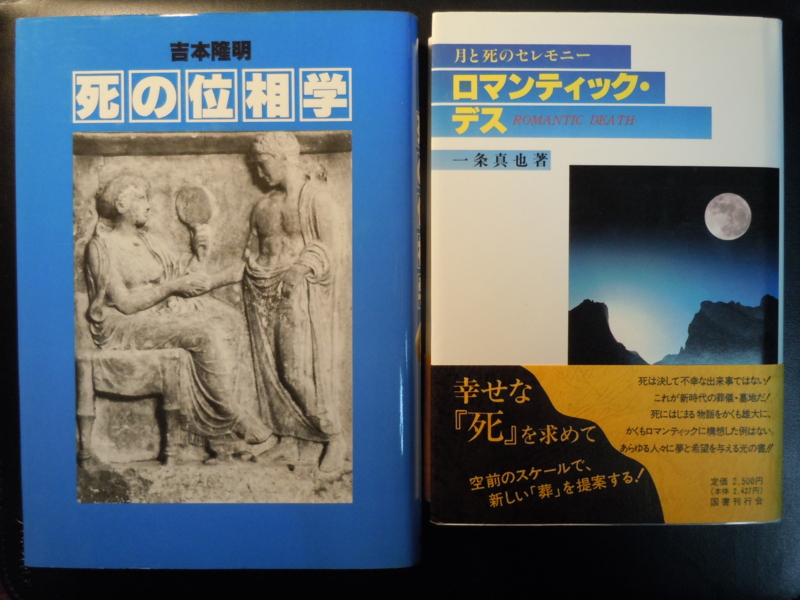

著者の小説を読むのはずいぶん久しぶりです。 村上春樹氏と同じく、著者の小説には死者が必ず登場します。 処女作『ムーンライト・シャドウ』には月光を浴びた幽霊が出てきたので、わたしは『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)で取り上げたことがあります。

また、「キッチン」や「満月」といった初期の名作はいずれも「死」をテーマにしています。どの作品でも、主人公の身近な人間が死んでゆき、読者は「死」について考えさせられました。本書は、まさにそんな作品です。

「ヒアアフター」とは「来世」、死後の世界のことですね。

本書の帯には、「小夜子は鉄の棒がお腹にささり、一度死んで生き返った。」「スウィート・ヒアアフター=甘い来世。そこで生きる彼女の目に映る景色って?」「涙あふれる書き下ろし小説。」と書かれています。

また帯の裏には、「お腹に棒がささった状態から生還した小夜子は、幽霊が見えるようになってしまった。バーに行ったら、カウンターの端に髪の長い女の人がいる。取り壊し寸前のアパートの前を通ると、二階の角部屋でにこにこしている細く小さい女の子がいる。喪った恋人。元通りにならない頭と体。戻ってこない自分の魂。それでも、小夜子は生き続ける。」と書かれています。

それに、続いて著者による以下のメッセージがあります。

「とてもとてもわかりにくいとは思いますが、この小説は今回の大震災をあらゆる場所で経験した人、生きている人死んだ人、全てに向けて書いたものです」

主人公の小夜子は、ある日、芸術家の恋人が運転する車に同乗していたところ事故に遭います。車に積んであった鉄の棒が小夜子のお腹につき刺さります。

それを小夜子は、しっかりと自分の目で見たのでした。

その瞬間について、本書には次のように書かれています。

「そのときまだ私は28歳で人生はまだまだほとんど永遠に続くような気分でいたのに、圧倒的なその光景は『死はいつもそこにある』という全てのことの基本にある真実をぐさっとつきつけた。なんだ、すぐそこじゃないか、そう思った」

小夜子は、そのとき、いわゆる臨死体験をします。

「よくある話だけど、私はそのあとなんだか全部がつやつやした白いものに包まれた果てしなく美しい世界にしばらくいた。

なにをしてもきらきらしていて、ぼんやりといい気持ちで、いつでも軽く鼻歌を歌いたいようないいコンディションだった。

体の感覚としては半年くらいいた感じなのだが、きっと実際は一瞬から数日の幅だったんだろうと思う。

いるあいだ中、死んだ愛犬が片時も離れずそばにいたのもおぼえている。

その温かい毛皮に顔を埋めることができて幸せだった。

ああ、私、やっぱり死んだんだ。でもこの温かさに守られて、喜ばれて、今自分はここにいる。空がきれいだし、それでいいんじゃないかな、深く考えなくって、と思っていた」

(『スウィート・ヒアアフター』p.11~12)

この後も臨死体験の描写は続き、故人である小夜子のおじいちゃんがバイクで迎えにきたりします。なつかしいおじいちゃんは、小夜子にまだこちら側に来るのは早いと告げ、次のように言います。

「俗世でもっと修行してきなさい。お前の彼氏はすっと行っちゃったから、会えなかったことはしかたない、すっぱりしろ。生きてるだけでいいから生きろ。役に立つことなんてしなくていい、お父さんとお母さんをだいじにな。腹に力が入らないから、しばらくはきついぞ。そのきつさは、激しいきつさじゃなくって、じわじわっとしたきつさだから、かなりきついかもしれないぞ。ここの景色を覚えておいて、このいい思いをだいじにな。そういうのが深いところで支えてくれるものだからな」

結局、小夜子はなんとか死の淵から生還します。恋人は即死でした。 小夜子の体験の描写は、不思議なリアルさを感じます。

まさに、読者は擬似的に臨死体験をすることができます。 このあたりは、著者の父であり、日本を代表する思想家でもあった故・吉本隆明氏のことを連想してしまいました。2012年3月16日に87歳で亡くなった吉本氏は〈死〉の思想家でした。 「臨死体験」に日本人として最も早く注目した1人でもあります。

それこそ、『臨死体験』(94年)という大著を書いた立花隆氏よりもずっと早く注目していました。意外と知られていませんけれども・・・・・。吉本氏には『死の位相学』(85年)という名著がありますが、ここには、なんと31もの臨死体験の実例が報告されています。これらの臨死体験の実例は『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』で紹介させていただきました。

次女のばなな氏は、父親の逝去について、「最高のお父さんでした」とツイッターで心境を綴っていました。海外滞在中に父の訃報を聞いたというばなな氏は、「父は最後まですごくがんばりました。父が危篤なことを言えずつらい1ケ月でした。一時はもちなおしたのですが。たくさん会ってからこちら(海外)に来たので、悔いはないです」とも述べています。また、「父はいつでもひとりではなかったし、家族に愛されていました」とも語っています。

さらに、「最後に話したとき『三途の川の手前までいったけど、ばななさんがいいタイミングで上からきてくれて、戻れました』と言ってくれました。もう一度、話したかったです」と述べています。日本における臨死体験研究のパイオニアであった吉本氏が「三途の川の手前までいった」とは興味深い話です。

わたしは、吉本氏には、ぜひもう一回蘇生していただいて、「かいまみた死後の世界」について詳しく報告してほしかったです。そして、その内容を作家のばなな氏にファンタスティックな小説として書いてほしいとも考えてみましたが、本書『スウィート・ヒアアフター』を読んで、それはもう必要ないなと思いました。

なぜなら、本書がすでに臨死体験小説の大傑作だからです。

そして、本書には多くの幽霊が登場します。

事故を機に小夜子には、人には視えないものが見えるようになってしまいます。 行きつけのバーでは、いつもカウンターの端にいる髪の長い女性に気付きます。 その女性はバーのマスターの亡くなった姉でした。 沖縄出身で霊能力もあるというマスターは、小夜子にこう言います。

「混じるのはかんたんだよ。あの世とこの世と、もともと混じっているわけだし。混じりすぎないように毎日のつまんない生活の中で自分を磨くのさ」

「だから酒はいいね。酒場はいいよね。だってみんながちょっと荷物をおろせるんだから、そしてほんの少し、あっちの世界と混じってもいい場所なんだ。飲み過ぎなければほんと、意味ある、いいところなんだよ」

また、小夜子が取り壊し寸前のアパート「かなやま荘」の前を通ると、二階の角部屋でにこにこと楽しそうにしている小柄な女性がいました。小夜子は、その「かなやま荘」の前で出会った青年・あたると知り合い、付き合うようになります。二階の女性はアタルの亡くなった母親でした。小夜子は次のように考えます。

「幽霊がいるかいないか、見えるか見えないか、生きているか死んでいるか、それはどうでもいいことだった。錯覚のようなものだった。ここにはどうせ全部があるのだ。人間が勝手に切り取っているのだ。

一回はずしてしまえば、みんなあるのだ。ぷちぷちと水を含んだ苔も。そこにうごめく微生物も、太陽の光のめぐみを同じように受けているのと全然変わらない。こうあってほしいなという期待さえなかったら、みんな等しく愛おしい同胞なのだった」

自分と関係のない幽霊はたくさん見えるのに、小夜子の最愛の恋人だった洋一の幽霊は現れてくれません。新しい恋人であるあたるは、小夜子に「もしも小夜ちゃんが彼より先に死んだとするじゃない?」と質問します。

生き残った恋人がかわいい女性と結婚したり、子どもを抱っこしていたとして、それを小夜子が天国から見ていたら悔しいと思うかと尋ねるのです。

そのときの小夜子の次のセリフを読んで、不覚にもわたしは泣きました。

「よくよく考えてみたんだけれど、もしも彼が若い子と結婚して、赤ちゃんができて、毎日おいしいもの食べて太って、バリバリと創作して、私のことなんかほとんど思い出さなかったら、確かにむかつくと思うのね。でも、そんな中で私のことをちょっと思い出すときがあったら、最もいいところを最もにこにこした顔で思い浮かべて、ちょっと泣いたり、空を見上げたり、神様に私がいいところにいるように祈ると思うんだ。それは、ほんのちょっとの時間かもしれないけれど、悲しい気持ちでいつもいつも悲しい瞬間の私を思い出されているよりも、やっぱりすてきだよねぇ」

生き残った人は、愛する人がこの世から卒業した後も、生き続けなければなりません。おだやかな悲しみを抱きつつも、亡くなられた人のぶんまで生きていく。 それは、何よりも、亡くなった愛する人が最も願っていることなのです。

本書の冒頭には、レナード・コーヘンの「Lover,Lover,Lover」の訳詩が引用されています。「ラバーラバーラバーラバーラバー 恋人よ、愛する者よ、私のもとに戻ってきなさい」というフレーズがリフレインされるこの曲は死んだ恋人の洋一のお気に入りで、事故の瞬間までカーステレオで流れていました。

最愛の恋人を亡くしたすべての人に本書をお薦めいたします。

「スウィート・ヒアアフター」とは、「ロマンティック・デス」の同義語ですね。

なお、『死が怖くなくなる読書』(現代書林)でも本書を取り上げています。