- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0874 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『「黄金のバンタム」を破った男』 百田尚樹著(PHP文芸文庫)

2014.02.12

『「黄金のバンタム」を破った男』百田尚樹著(PHP文芸文庫)を読みました。

表紙には、本書の主人公であるプロボクサーのファイティング原田が「黄金のバンタム」と呼ばれた世界バンタム級チャンピオンのエデル・ジョフレと熱闘を繰り広げている写真が使われています。試合の緊迫感がよく表れた写真です。

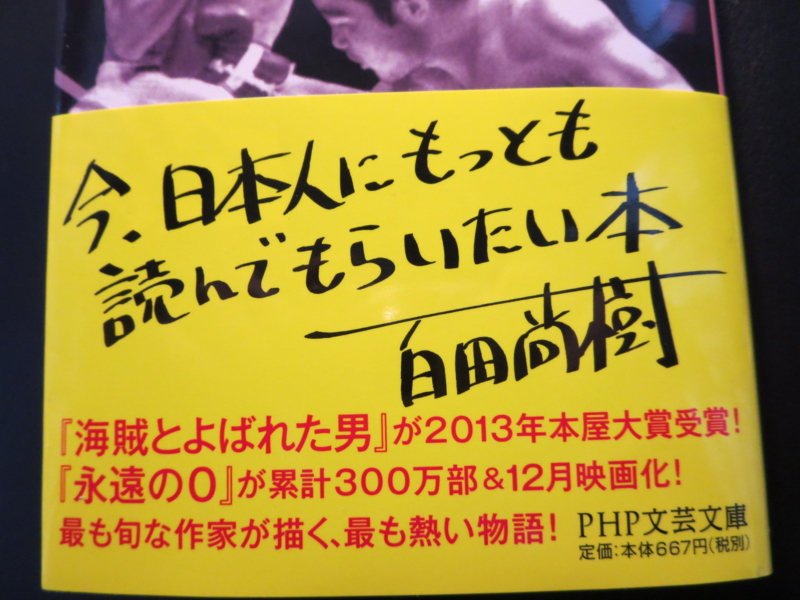

レモンカラーの本書の帯

レモンカラーの本書の帯

レモンカラーの帯には「今、日本人にもっとも読んでもらいたい本 百田尚樹」という著者の直筆サインが印刷され、「『海賊とよばれた男』が2013年本屋大賞受賞! 『永遠の0』が累計300万部&12月映画化! 最も旬な作家が描く、最も熱い物語!」と書かれています。

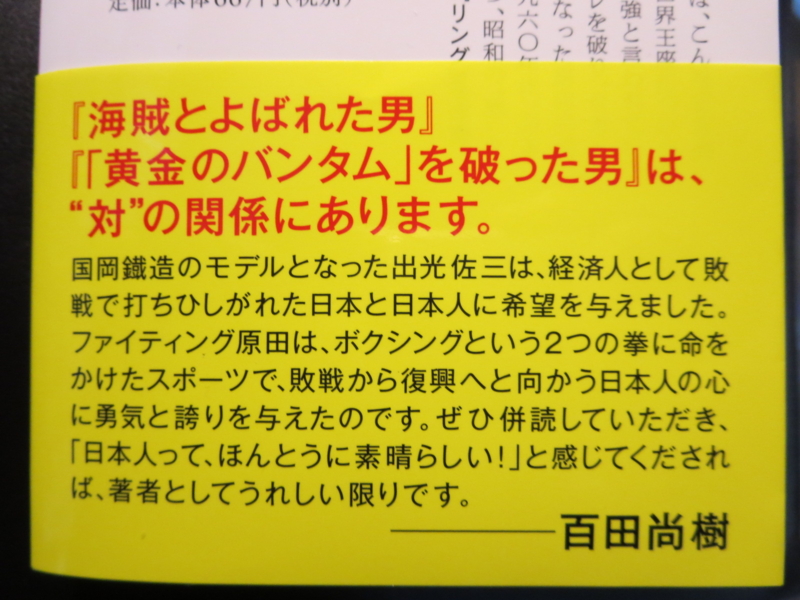

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「『海賊とよばれた男』 『「黄金のバンタム」を破った男』は、”対”の関係にあります。」というリードに続いて、こう書かれています。

「国岡鐵造のモデルとなった出光佐三は、経済人として敗戦で打ちひしがれた日本と日本人に希望を与えました。ファイティング原田は、ボクシングという2つの拳に命をかけたスポーツで、敗戦から復興へと向かう日本人の心に勇気と誇りを与えたのです。ぜひ併読していただき、『日本人って、ほんとうに素晴らしい!』と感じてくだされば、著者としてうれしい限りです。―百田尚樹」

さらにカバー裏には、以下のような内容紹介があります。

打たれても打たれても前に出る男は、こんなにも美しい―

敗戦から十余年、十九歳で世界王座についたファイティング原田。

三年後、史上最強と言われていた「黄金のバンタム」 エデル・ジョフレを破り、日本人初の二階級制覇。だが 時代の寵児となった原田の前に、世界の強豪が立ちはだかる。1960年代、日本人を熱狂させた男の戦いを描きつつ、昭和の”熱”を見事再現した傑作ノンフィクション。『リング』を改題」

本書の目次構成は、以下のようになっています。

第一章 日本ボクシングの夜明け

第二章 ホープたちの季節

第三章 切り札の決断

第四章 スーパースター

第五章 フライ級三羽烏

第六章 黄金のバンタム

第七章 マルスが去った

第八章 チャンピオンの苦しみ

第九章 「十年」という覚悟

解説(増田俊也)

第一章「日本ボクシングの夜明け」では、いきなり冒頭から、本書の主人公であるファイティング原田が世界チャンピオンになる瞬間が描かれます。昭和37年10月10日、東京の蔵前国技館で行われた世界フライ級タイトルマッチ、ポーン・キングピッチ対ファイティング原田の試合で原田がKO勝ちしたのです。当時の新聞を読み直すと、日本中がこの勝利に熱狂した様子がよくわかります。原田の世界タイトル奪取は本当に大変なことだったのです。

現在と昔ではボクシングの世界チャンピオンの価値がまったく違います。著者は、その違いについて、次のように説明しています。

「当時のチャンピオンは世界にわずか8人しかいなかった。つまり8つの階級に、それぞれ1人づつ王者が君臨していたのだ。ちなみに現在は17階級、しかもチャンピオン認定団体も増えて、WBA、WBC、IBF、WBOの主要4団体がそれぞれチャンピオンを認めていて、その総計は70人ほどにもなる。中には複数の団体に認められた統一チャンピオンもいるが、一方で暫定チャンピオンやスーパーチャンピオンという存在もあって、わけがわからない。とにかく世界チャンピオンが70人もいるなんて、どこが世界チャンピオンなのだ! と言いたくなるが、それはともかく昭和37年当時の世界チャンピオンというのは現代とは比べものにならないほどの重みと価値があった」

世界チャンピオンの価値については、この後も何度も繰り返して強調されます。最近、どこぞの弱いボクサーがIBF世界スーパーフライ級王者として王座統一戦に挑み、敗れながらも王座にとどまったという変な事件がありました。しかし、そもそも「IBF」とか「スーパーフライ級」など昔は存在しなかったのです。

ファイティング原田は、日本人として史上2人目の世界チャンピオンでした。1人目は白井義男です。本書には、戦後日本のボクシングの道を拓いた白井義男とカーン博士の師弟愛が感動的に描かれています。昭和27年(1952年)5月19日、後楽園球場に4万人の大観衆を集めて日本初の世界タイトルマッチが開催され、29歳の白井は王者ダド・マリノを下します。

本書にはそのときの様子が次のようにドラマティックに書かれています。

「レフェリーによって白井の手が上げられた時、後楽園球場を埋めた4万人の観客は大歓声を上げた。リングを降りて控え室に戻る白井の体に触れようと大勢の観客が殺到した。この時、『白井は疲れております。白井は大変疲れております』という館内アナウンスが流れた。人々は立ち止まり、控え室に戻る白井の後ろ姿を熱い拍手で見送った。人々の目には涙が流れていた。

ラジオ東京の中継で勝利を聞いた多くの日本人も喜びに震えた。自分たちの同胞が世界チャンピオンを倒したのだ。しかも白井は戦後に溢れ出たアプレゲールの若者ではない。軍隊に入って戦争を経験した男だった。青春を戦争に奪われた29歳の男が不屈の努力の末に世界一強い男を破ったのだ。

この勝利が当時の日本人の心にどれだけ希望を与えたか、想像に難くない。

カーンが言ったように、白井の勝利は敗戦で自信を失った日本人の多くに自信と勇気を与えた」

御存知のように、わたしは格闘技が三度の飯よりも好きな人間です。ボクシングといえば、これまでヘビー級にしか関心がありませんでした。わたしはとにかく地上で一番強い男に興味があり、当然ながら最重量のヘビー級の選手が中心となります。ボクシング界では、モハメド・アリ、ジョージ・フォアマン、それから(ファイティング原田に影響を受けた)マイク・タイソンなどにしか興味がなかったのです。

それで、昔から軽量級のボクシングの試合はまったくといっていいほど観戦しませんでした。一度だけ、中学の頃に、北九州市総合体育館で行われたロイヤル小林の世界タイトルマッチを友人と観に行きましたが、あまり面白いとは思いませんでした。打撃系格闘技でわたしの心をとらえたのは後年のK-1です。あれはヘビー級の大男揃いで、KOがバンバン出て面白かったです。

しかし本書を読んで、軽量級のボクシングにも興味が湧いてきました。そもそも、いろんな階級はどのようにして生まれてきたのか。著者は、第五章「フライ級三羽烏」の中で、次のように書いています。

「長い間、ボクシングの世界には階級はなかった。つまり重い男も軽い男も同じ条件で戦っていたのだ。かつての柔道の無差別級のようなものだ。しかし技術がそれなりに上がってくると、体重の軽い男は重い男に勝てないことが明らかになってきた。そこで『ヘビー級』と『ライト級』の2つ(文字通り『重い』『軽い』の2つ)に分けた。しかしそのうちに、ヘビー級のボクサー相手には勝てないが、ライト級のボクサー相手なら勝つというボクサーが出てきた。そこでそうした中間の体重のボクサーのために『ミドル級』が作られた(文字通り『真ん中』だ)。

しかしそのうちにそれぞれの階級の間に位置し、同じように上の階級には負けるが下の階級には勝つというボクサーが現れた。そこで各階級の間に、新たな階級が作られていった(最も新しい階級はフライ級で、1916年に作られた)」

こうしてできた8つの階級は以下の通りです。ボクシングの世界では、基本的に50年以上もこの8つの階級で戦われてきました。

●フライ級(112ポンド[約50・8キロ]以下)

●バンタム級(118ポンド[約53・5キロ]以下)

●フェザー級(126ポンド[約57・2キロ]以下)

●ライト級(135ポンド[約61・2キロ]以下)

●ウェルター級 (147ポンド[約66・7キロ]以下)

●ミドル級(160ポンド[約72・6キロ]以下)

●ライトヘビー級(175ポンド[約79・4キロ]以下)

●ヘビー級(175ポンド超)

さて、16歳で笹崎ジムに入門した原田は、想像を絶する猛練習を繰りかします。その結果、無類のスタミナを武器に頭角を現します。1962年、名ボクサー・矢尾板貞雄の突然の引退でつかんだポーン・キングピッチとのタイトル・マッチに勝利し、原田は世界フライ級チャンピオンになります。そのとき、原田は19歳。じつに白井義男がタイトルを失ってから8年の歳月が流れていました。しかし、原田はポーン・キングピッチとのリターン・マッチに破れ、バンタム級に転向します。ところが、1963年に原田はジョー・メデルにKO負けを喫します。

東洋バンタム級チャンピオンの青木勝利との試合でKO勝ちを収めた原田は、世界バンタム級チャンピオンのエデル・ジョフレに挑戦します。そして、15ラウンドをフルに闘い抜いて、見事タイトルを奪取したのでした。

ボクシングマニアの間には、「黄金のバンタム」という言葉がありました。一般に「ボクシングの世界では、昔からバンタム級の層が厚くて、レベルが高い。この階級は怪物クラスのチャンピオンを輩出する階級なので『黄金のバンタム』なのである」という意味に思われがちですが、じつはそれは誤りです。「黄金のバンタム」という言葉は、じつはエデル・ジョフレというボクサー個人に与えられた称号なのです。それがあまりにも知れわたったために、いつのまにかバンタム級そのものの尊称と誤解されるに至ったそうです。ボクシングの全歴史を通しても、「黄金の○○(級)」と呼ばれたボクサーは1人もいません。いかにジョフレというボクサーが偉大だったかよくわかりますが、ファイティング原田はそのジョフレを破ったのです。

世界王者となっても、原田の生活は変りませんでした。以前と同じく、笹崎ジムの2階に寝起きし、日常はすべてボクシング一色でした。第七章「マルスが去った」で、著者は次のように書いています。

「世界チャンピオンはボクサーにとって目指すところではあるが、決して最終的なゴールではない。王座に就いた瞬間から、追われる者になるのだ。玉座の上には常に『ダモクレスの剣』がぶら下がっているのだ。

昔、ギリシャの植民都市シラクサで、王ディオ二ソスの栄華を称えた臣下のダモクレスを、ディオ二ソスは豪華な宴の場で玉座に座らせる。ダモクレスが宴の途中にふと頭上を見上げると、そこには今にも切れそうな細い糸で吊るされた剣があった。王の座は常に危険が付きまとっているという喩えに使われる有名な故事だが、世界チャンピオンの座も同じようなものだ。王座に就いたその瞬間から刺客たちに狙われることになる」

その後、バンタム級の王座を失った原田は、フェザー級に転向します。普段は70キロ近い体格の原田は、常に減量の苦しみと戦い続けましたが、本当はフェザー級がベストのクラスだったのです。原田は世界フェザー級チャンピオンのジョニー・ファメションに挑戦しますが、惜しくもホームタウン・ディシィジョンによって破れます。今一歩のところまで行きながら、惜しくも史上初の3階級制覇はなりませんでした。

本書の中で著者がくどいくらいに強調しているように、現在と違ってチャンピオンの少なかった時代です。世界チャンピオンの価値は今とは比べ物になりません。そんな時代に、疑惑の判定さえなければ、3階級制覇も可能だったファイティング原田の偉大さを改めて痛感します。原田の試合はテレビ中継され、視聴率が常に50パーセントを切ることはありませんでした。それどころか、なんと60パーセント以上の試合もあります。現在に比べて娯楽が少なかったといえ、想像を絶する数字です。日本中がボクシングに夢中になり、世界タイトルマッチに興奮していた。そんな時代だったのです。

ファイティング原田は、世界ボクシング殿堂入りしている唯一の日本人です。まさに史上最高の日本人ボクサーがファイティング原田だったのです。それにしても、なぜ原田はそこまで絶大な人気を誇ったのでしょうか。著者の百田尚樹氏は、次のように書いています。

「大衆は原田の持つ、明るい性格、一所懸命に努力する真面目さ、目標とするものに向かうひたむきさ、大言壮語しない謙虚さ、礼儀正しさ、といったものを愛したのだ。原田こそ、まさに戦後の日本人が忘れていた古きよき日本人の美質を持った若者だった。だからこそ、国民はそんな原田を懸命に応援したのだ」

一方、絶大な人気に比べて、実力はどうだったのか。百田氏は「原田のボクシングは決して見栄えの良いものではない。同時代の関光徳のようなスマートさもなく、海老原のような破壊的な凄さもなく、ひと時代前の矢尾板のような華麗なテクニックもなかった。原田のボクシングは無骨であり、不器用だった。打たれても打たれても前進を止めず、決して逃げることなく、飽くなき闘志で向かっていった。だからこそ国民はそんな原田を誰よりも応援したのかもしれない」と述べています。

そして著者は、ボクサー・原田を超えた人間・原田の偉大さを描きます。第八章「チャンピオンの苦しみ」では、原田が27歳近くで引退するまで童貞であったことが明かされます。もちろん健康な若い男性ですから、女性に対する憧れも欲望も人並みにありました。しかし、彼は「ボクサーにはセックスはマイナス」という古い信仰の持ち主で、絶対に誘惑に負けなかったそうです。あるとき、後援者がサービスとしてホテルの部屋に女性を用意していましたが、原田は何もせずに朝まで過ごしたそうです。著者は言います。

「このエピソードは微笑ましい笑い話に聞こえるが、私は、この話の中に原田の持つ強さの秘密を見るような気がする。セックスがスポーツによくないということはむろん迷信である。しかしその迷信を信じていたとしても、健康な若い男が誘惑の機会を振り切って、それを守りきることがはたしてできるだろうか―。原田はそれができた男なのだ」

原田は現役時代を通じて、減量に苦しみました。試合のたびに十数キロの減量を行いました。70キロ近くまでになった身体を53・5キロまで絞るのです。わずか2ヶ月ほどで身体の肉を20%も削り取るのです。これはもう命懸けの行為以外の何物でもありませんでした。それは想像を絶する過酷さで、大好物の大福もちを食べることもできませんでした。26歳9ヶ月の若さで引退するとき、原田は「ボクシングを始めた時から、10年やったらやめるつもりでいた。その間、二度もタイトルを取ることができた。幸福なリング生活だった」と語ったことが紹介されています。著者は、この言葉に原田の芯の入った覚悟を感じるとして、次のように述べています。

「原田の練習および減量はまさに『地獄』を思わせるものだった。多くの記者が『なぜ、これほどまでに・・・・・・』と思ったほどの凄まじいものだった。遊びたい盛りであるにもかかわらず、すべての誘惑を断ち切り、ストイックに修業僧のような生活を続けることができたのは、実は『10年』という覚悟ではなかったかと思う。原田は、10年間はすべての楽しみを犠牲にしてボクシングに懸けようと思っていたのだ。青春のすべてを懸けてボクシングに打ち込む、と。だからこそ、つらい練習、過酷な減量にも耐えることができたのだ。しかしいくらその覚悟があっても、それを実行に移すことは容易いことではない。ファイティング原田という男は、鋼鉄の意志を持った男だったのだ」

原田が引退してから1ヵ月後、大阪で「日本万国博覧会」が華々しく開催されました。著者は「これは過去に開催された万国博覧会の中でも最大級の規模のものだった。本来『万博』というものは、開催都市の名前を付けるが、この時の万博は『大阪万博』とは呼ばれずに『日本万博(別名EXPO’70)』と名付けられた。日本が諸外国に、敗戦から完全に立ち直り、高らかに復活を宣言するという意味があったからだ」と述べています。

ここで、「黄金のバンタム」を破った男と海賊とよばれた男、つまりファィティング原田と出光佐三の2人のヒーローが1本の糸でつながったように思いました。

本書には、原田以外のボクサーもたくさん登場します。白井義男に始まって、矢尾板貞雄、関光徳にも言及され、「フライ級三羽烏」と呼ばれた海老原博幸や青木勝利との攻防についても書かれています。

一見、原田には関係ないように思われる彼らの試合ですが、それぞれが数珠のようにつながっていきます。そして、なぜファイティング原田に運命の女神が微笑んだのか、その理由を読者は知ることになります。著者の深いボクシングへの愛情が可能にした見事な筆運びだと言えるでしょう。

もちろん、日本のボクシングは原田の引退によって終わってしまったわけではありません。著者は「原田以後もボクシングでは多くのスターが誕生した。『シンデレラ・ボーイ』西城正三、『精密機械』沼田義明、『雑草男』小林弘、『天才』柴田国明、『ハンマー・パンチ』藤猛、『炎の男』輪島功一、『カンムリワシ』具志堅用高、『永遠のチャンピオン』大場政夫、『幻の右』ガッツ石松・・・・・。いずれも一世を風靡した名チャンピオンだ。しかし誰一人、視聴率50パーセントを取ることはできなかった」と述べています。

著者は、ファィティング原田というボクサーには「1960年代という時代」の中で燃える何かがあったとして、以下のように述べています。

「個人的な見解だが、私は1970年(昭和45)が日本という国家にとってエポックメーキングな年であり、同時にターニングポイントの年ではなかったかと考えている。この年の3月には『よど号ハイジャック事件』があり、11月には三島由紀夫切腹事件があった。1960年代に幼少期から中学生までの時期を過ごした私は、なにか日本全体が変容していくかのような感じがしたのを覚えている。事実、1970年代に入った途端、それまで素晴らしい発展を遂げていた日本経済は二度のオイルショックで大きな軌道修正を余儀なくされた。

今にして思えば、原田というボクサーは1960年代を駆け抜けたフォークヒーロー(民衆のヒーロー)だった。原田こそはまさに時代を象徴するボクサーであり、人々の希望の星だった。そして1960年代の終わりとともに、彼もまた静かにリングを去った」と述べます。

最後に、『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』でノンフィクションの金字塔を書いた増田俊也氏が本書の解説を書いています。大宅荘一ノンフクション賞を受賞したベストセラーによって、増田氏は木村政彦という不世出の柔道家の名誉を回復し、荒ぶる魂を鎮めました。

また、青春小説『七帝柔道記』では自身の柔道経験を熱く物語りました。その増田氏は本書を傑作ノンフィクションとして絶賛し、この本には「物語」と「熱情」があると指摘します。

まず「物語」ですが、増田氏は次のように述べています。

「一人の人生を通して、一人の人生の物語を通して、このように読者をひとつの世界観のなかにどっぷりと浸らせてくれるノンフィクションは、実はいままでの日本のノンフィクション界にはなかったことだ。少なくとも評伝にはまったく存在しなかった。(中略)そうしたなかで、この『「黄金のバンタム」を破った男』は、突出した物語性を持つ、傑作中の傑作である」

さらに、増田氏は次のように述べます。

「そしてもうひとつ重要なことがある。先に挙げた熱情である。魂である

これはもちろん、百田さんが同志社大学時代にボクシング部に籍をおいたボクサーだったからだ。(私は北海道大学柔道部出身)。百田さんは世に知られていないボクシングの本当の凄さというものを、経験者として、これでもかこれでもかと書き込んでいく。懸命に読者に知ってもらおうとする、懸命に訴える。

それはボクシングに対する愛情があるからである。抑えても抑えても溢れ出てくる愛情をそのままぶつけてくる」

自らも柔道に対する愛情を持ち、抑えても抑えても溢れ出てくる愛情をそのままぶつけて『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』や『七帝柔道記』を書いた増田氏は、本書にとって最もふさわしい解説者だと言えるでしょう。

それにしても、本書を一気に読了して無性にボクシングが観戦したくなりました。

『あしたのジョー』を読んでボクシングに夢中になった記憶が蘇りました。

そういえば、『あしたのジョー』の主人公・矢吹丈もライバルの力石徹も、バンタム級のボクサーでした。力石は過酷な減量が原因で、リングの上で絶命します。このシーンを「少年マガジン」で読んだ若い世代を中心とした多くの日本人は、常に減量に苦しんだファイティング原田のことを連想したのではないでしょうか。時代のヒーローであった原田は矢吹丈であり、力石徹でもあったのです。

「柔道」に続いて「ボクシング」をテーマにした傑作ノンフィクションを読み終えた今、次は「相撲」をテーマにした骨太のノンフィクションが読みたいですね。取り上げる力士は、大鵬や若貴もいいですが、ここはやはり双葉山でしょうね。格闘技関係では『完本 1976年のアントニオ猪木』、『力道山の真実』、『大山倍達正伝』などの名作もありますが、わたしは「キックの鬼」と呼ばれた沢村忠、「日本人最強のキックボクサー」とされた藤原敏男、「修斗」創設者の佐山聡、「新生UWF」で社会現象を起こした前田日明についてのノンフィクションもぜひ読んでみたいです。いやあ、誰か書いてくれないかな?