- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0869 宗教・精神世界 『歌と宗教』 鎌田東二(ポプラ新書)

2014.02.04

『歌と宗教』鎌田東二著(ポプラ新書)を読みました。

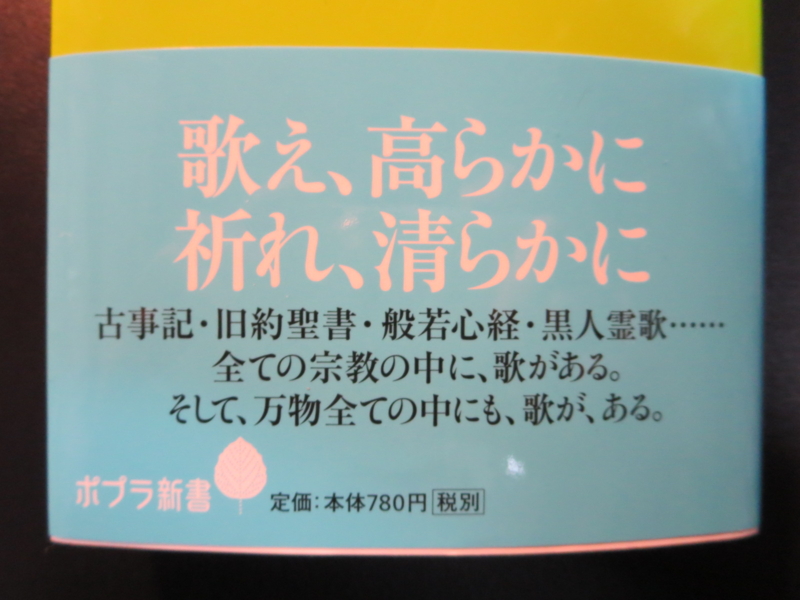

「バク転神道ソングライター」として知られる著者の最新刊です。帯には「歌え、高らかに 祈れ、清らかに」と大書され、続いて「古事記・旧約聖書・般若心経・黒人霊歌・・・・・・全ての宗教の中に、歌がある。そして、万物全ての中にも、歌がある。」

本書の帯に書かれたコピー

本書の帯に書かれたコピー

また、カバー裏には以下のような内容紹介があります。

「人間は、歌うために生まれてきた。歌とは命そのものであり、命は歌なのである――。スサノオ神話や古今和歌集、聖書から黒人霊歌まで。古来より歌は宗教と深い関わりがあった。世界の宗教と歌との繋がりとは何か。歌の起源、そして歌の持つ力とは何か。神道ソングライターとしての活動15周年を迎える気鋭の宗教学者、鎌田東二がその歴史と秘密を明かす!」

本書の目次構成は、以下のようになっています。

序章 わたしが歌うようになったわけ

第1章 日本の歌の起源と精神

第2章 人類の発祥と宗教と歌 第3章 読経と歌

第4章 歌うことと祈ること

終章 人に笑われるリッパな神道ソングライターに

「あとがき」

神道ソングを歌う著者

神道ソングを歌う著者

著者は、神道ソングライターとしての活動が15周年を迎えられたそうです。神道ソングライターである著者には、2001年にわたしが社長に就任した直後、サンレーの社歌を作って下さるようにお願いしたことがあります。わたしは渋谷の「八丈島ゆうき丸」という居酒屋で著者にお願いしたのですが、その2時間後に著者が大宮に帰り着いた時にはすでに社歌「永遠からの贈り物」が完成していたので、仰天しました。

著者が最初に作詞作曲した「神道ソング」は、「日本人の精神の行方」、2番目に作ったのが酒鬼薔薇聖斗に捧げる「探すために生きてきた」、3番目に作ったのがすべての15歳の少年少女に捧げる歌「エクソダス」でした。著者は、これら3曲をなんと1晩で作られたそうです。

なぜ、そんなに早く曲が作れるのか。著者は序章「わたしが歌うようになったわけ」に次のように書いています。

「だいたいわたしの神道ソングは、3分でできる。

なぜそんな、日清チキンラーメンができる程度の早さでできるかというと、わたしの曲はもうすでにどこかにあるもので、それをダウンロードするような形で自分の中に引っ張りこんでくるだけだからだ。

だから、本当は3秒もあればできるのかもしれない。でも日清チキンラーメンが大好きだから、一応『3分間で』ということにしている。

『でまかせ』『デタラメ』『出稼ぎ』という『3D』がわたしのポリシーでもあるので、出たとこ勝負というか、ふっと即興的に出たものを形にしているともいえる」

そして、1998年12月に埼玉で行われたシンポジウムで初めて神道ソングを歌ったときの心境を、著者は次のように述べています。

「歌の神様というのは、ギリシャ神話ならムーサ(ミューズ)、日本で言えば弁才天なのだが、そういう歌の神様たちが『いいよ!』とささやいてエネルギーを注入してくれたような感覚だった。それを、会場の人も受け取ってくれたような反応と感触を得て、わたしの『歌を歌う』ということ、つまり『神道ソングライター』としての活動が始まったのだった」

ちなみに、わたしが一番好きな著者の神道ソングは「君の名を呼べば」です。この歌には世界中の宗教の真言(マントラ)が登場します。イスラム教の「アラー、アクバル」まで出てくるのです。初めて聴いたときはマジでぶっ飛び、そしてしみじみと感動しました。わたしは「奇跡の名曲」であると思っています。

第1章「日本の歌の起源と精神」の冒頭には、「人間は、歌うために生まれてきた。歌とは命そのものであり、命は歌なのである―」という言葉が置かれています。そして、このことをもっとも端的に表現しているのが古今和歌集の「仮名序」の冒頭の部分だそうです。それは以下の通りです。

やまとうたは、人の心を種として、

万の言の葉とぞなれりける

世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、

心に思ふ事を、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり

花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、

生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける

力をも入れずして天地を動かし、

目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、

男女のなかをもやはらげ、

猛き武士の心をも慰むるは、歌なり

この言葉について、著者は「歌とは何なのか。紀貫之は、仮名序のこの冒頭の部分で和歌の本質を解き明かし、『森羅万象は歌を歌っている』と言っている。歌が生まれ、誰かがそれを歌うということは、つまり森羅万象がこの世界に歌いつつ存在しているということなのだ」と述べています。

この紀貫之による和歌の本質論には、「庸軒」の号でへっぽこ道歌を詠み続けているわたしも深い感銘を受けました。特に、最後の「力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女のなかをもやはらげ、猛き武士の心をも慰むるは、歌なり」というくだりが最高に素晴らしい!

もちろん、本書は「和歌」についての本ではありません。もっと広い意味での「歌」そのものについての本です。そもそも、この宇宙自体が歌っているという考え方があります。著者は、「宇宙は和音を奏でている」として。次のように述べます。

「わたしも、生きとし生けるものは個々にあって、すべて歌を歌っているのだと思う。これは宗教学的に言うと、すべてのものにたましいやこころやちからが宿っているというアニミズムである。たしかに、存在というものは、たとえ無機物のように見えても、またはすでに死んでいるように見えても、生きていて歌を歌っているとわたしは思っている。 ピタゴラスの言うように、宇宙は歌あるいは音楽であって、わたしたちは、宇宙全体が鳴り響く交響曲のような世界の中に存在しているのである。そう考えれば、わたしにとって歌を作るということは、人為的なものではない。その中の一部分をいただいているというか、感受しているようなものなのだから、わたしの歌が3分間、いや3秒でもできるのは当然なのだ」

また、仮名序の中でも「(歌は)力をも入れずして天地を動かす力がある」というくだりが特に大切であるとして、著者は次のように述べます。

「これはなんとすごいことであろうか。どんなに力を入れても、人類の発明したどんな文明の利器を使っても、天地を動かすことなどはできないと思うのがふつうである。しかし、歌にはそういうことができると、『仮名序』には書いてあるのだ。

これはつまり、歌が宇宙であり、まさに天地を動かしている根本原理だという歌の哲学が底にある」

著者は神道研究の第一人者として知られていますが、スサノヲノミコトに注目しています。スサノヲノミコトといえば「荒ぶる神」としてのイメージが強いですが、著者は「古事記にさかのぼって考えていくと、そもそも歌の始まりは、暴力として発動していく無秩序なエネルギーと同源であった」として、さらに以下のように述べます。

「この世界にはさまざまなエネルギーがあるが、そのままであれば自然界と調和している。自然界は、時に台風や地震をもたらしたりもするが、それは大きな意味で、大循環の調和の中にある。

しかし、時として不調和というか、部分的に激しい不調和的な変動が引き起こされることがある。ことに、人間が引き起こすある種の過剰な力の発動は、自然界に不調和をもたらす暴力となる。そういう過剰なエネルギーは、わたしたちの心の中にあって、それは常に外に放出されようとしている。特に、人間関係の中で悪として、犯罪として出て行くことがある。

そうした時に、過剰なエネルギーの発動を鎮めたり、コントロールするものには何があるのだろうか。歌は間違いなく、激しい感情をコントロールする1つの方法になる。そのことが、古事記のスサノヲノミコト(素戔嗚尊または須佐之男命)の物語には、端的に表現されているのだ」

スサノヲノミコトは、ヤマタノオロチという八頭八尾の大蛇を退治しました。そして、斬り殺した大蛇の1本の尻尾から怪しい光を発するクサナギノツルギを見つけます。スサノヲはこの剣をアマテラスに献上し、天皇家の三種の神器の1つになったとされています。 大蛇を退治した後、スサノヲは愛するクシナダヒメと結婚し、ともに暮らしていくことになります。この結婚により、乱暴な暴力神、荒ぶる神だったスサノヲは初めて、この世界に調和をもたらす神になることができたのです。そして、これから命をつないでいく愛の営みのための御殿を作り、次の歌を詠みました。

「八雲立つ 出雲八雲垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」

この短い24文字の中に、住居をあらわす「八重垣」という言葉が3回も登場します。八重垣3回で9文字ですから、じつに全体の3分の1以上が「八重垣」です。ほとんど「ヤエガキ・シュプレヒコール」と呼んでもいいようなこの歌こそは、日本最古の和歌として「仮名序」に紹介されている歌なのです。

著者は、スサノヲの一連の行動から「歌と剣がもたらす秩序の両面性」というものを発見し、次のように述べています。

「歌は人を生かし、世界に秩序をもたらす。剣がこの世界に1つの粗暴なもの、ヤマタノオロチとして登場してくる荒ぶる力を鎮める外敵な力のコントローラーだとしたら、内的なコントローラーは歌である。歌と剣は、スサノヲの両面性を示しているのだ。子どもの頃は泣いてばかりいた乱暴者が、愛を得て歌い手になる。そのことによって自分の暴力性を鎮めることができた」

紀貫之は「力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女のなかをもやはらげ、猛き武士の心をも慰むるは、歌なり」と書きました。著者は「まさにこれ、なのである」と述べています。

矢沢永吉のナンバーを熱唱する

矢沢永吉のナンバーを熱唱する

第2章「人類の発祥と宗教と歌」では、著者は「今日仕事に行きたくない、だが行かねばならないと思い悩んでいる時に、歌を歌ったりすると気持ちが良くなって、また意欲が出できたり、違うテンションになったりするものだ」と述べています。

これを読んで、わたしは大いに納得しました。わたし自身、自分の心を鼓舞するために歌を詠んだり、また思い悩んでいるときにはカラオケでお気に入りのサザンオールスターズや矢沢永吉のナンバーを熱唱すると気持ちが良くなって、また意欲が出できたり、違うテンションになるからです。この意味で、毎日の朝礼で社歌をみんなで歌うということには大きな意味があります。

まさに、社歌を全員で歌うことは生産性の高さにつながっているのです!

著者も「幼稚園児がよくするように、朝礼の時に歌を歌うことはきわめて大切である」として、以下のように述べています。

「心の状態をきりかえ整えていくために。歌や音楽には、心のチャンネルを切り替える力とワザがある。人類はそういう技法を編み出してきた。チンパンジーから人に変化していく時に歌うコミュニケーション体系を発達させることによって人類は生存活力を編み出し、言語を発達させることで生存戦略と生存手段を多様かつ有効に展開することができた」

著者は日本を代表する宗教哲学者ですが、「歌は宗教を超える」と喝破します。そして、歌の本質について次のように述べます。

「歌が万国共通であるゆえんは、『宇宙が歌』であるということに由来する。それは、キリスト教であろうが仏教であろうが、関係ない。そういう、宇宙が歌、音楽である、ということの精神性、霊性を伝えたかったのだ。

これは、異教徒であろうが、通じるはずだ。キリスト教徒でないわたしたちでも、バッハやモーツァルトやグレゴリア聖歌を聴いて、心が洗われたり、慰められたり、感動したりするからだ。アメリカ先住民(アメリカ・インディアン)の歌声を聞いても、深いところで心が震えるような気持ちになる。アフリカの歌もそうである。歌は、宗教や人種や民族を超えているのだ」

この「歌は宗教を超える」という考え方は、わたしが提唱する「宗遊」という思想そのものです。宗教の「宗」という文字は「もとのもと」という意味で、わたしたち人間が言語で表現できるレベルを超えた世界です。いわば、宇宙の真理のようなものです。その「もとのもと」を具体的な言語とし、慣習として継承して人々に伝えることが「教え」です。だとすれば、明確な言語体系として固まっていない「もとのもと」の表現もありうるはずで、それが「遊び」なのです。

歌とは、人間の心を自由にするという意味でも「遊び」そのものであり、最も原始的な「もとのもと」の表現ではないでしょうか。

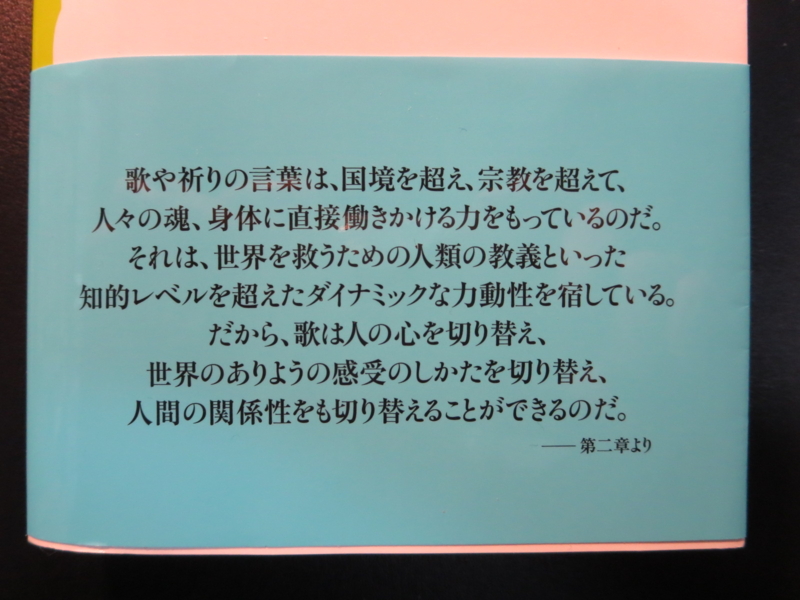

本書の帯の裏に書かれた言葉

本書の帯の裏に書かれた言葉

著者は、歌の持つ力について、さらに次のように述べています。

「歌や祈りの言葉は、国境を超え、宗教を超えて、人々の魂、身体に直接働きかける力をもっているのだ。それは、世界を救うための人類の教義といった知的レベルを超えたダイナミックな力動性を宿している。

だから、歌は人の心を切り替え、世界のありようの感受のしかたを切り替え、人間の関係性をも切り替えることができるのだ」

この言葉は、本書の帯の裏にも掲載されています。わたしは、歌の本質をとらえた名文であると思います。実際、歌はこれまでそれだけ多くの人々の心を豊かにしてきたことでしょうか!

カラオケを熱唱する著者

カラオケを熱唱する著者

わたしは、この言葉の最後にある、歌が「人間の関係性をも切り替えることができる」というくだりを読んで、孔子の説いた「礼楽」を連想しました。「礼」を重視した孔子はまた、度はずれた音楽好きでもあったのです。『論語』には、以下のような言葉があります。

「楽は内に動くものなり、礼は外に動くものなり」

音楽は、人の心に作用するものだから内に動く。礼は、人の行動に節度を与えるものだから外に動く。

「礼は民心を節し、楽は民生を和す」

礼は、人民の心に節度を与えて区切りをつけるものであり、音楽は、喜怒哀楽の情をやわらげて人民の声を調和していくものである。

音楽は「人間関係を良くする魔法」です!

音楽は「人間関係を良くする魔法」です!

さらに、以下の『論語』の言葉が孔子の「礼楽」をわかりやすく表現しています。

「楽は同を統べ、礼は異を弁(わか)つ」

音楽は、人々を和同させ統一させる性質を持つ。

一方で、礼は人々の間のけじめと区別を明らかにする。つまり、師弟の別、親子の別というように礼がいたるところで区別をつけるのに対して、音楽には身分、年齢、時空を超えて人をひとつにする力があるのだ。このように、孔子は「楽」を「礼」と組み合わせたのです。それは大いなる「人間関係を良くする魔法」でした。

「礼楽」を実現する(?)ムーンサルト・カラオケ♪

「礼楽」を実現する(?)ムーンサルト・カラオケ♪

ちなみに、わたしが「礼」を求めている冠婚葬祭人だとしたら、神道ソングライターである著者は音楽すなわち「楽」の人です。

ヤン坊とマー坊が2人あわせて「ヤンマー」になるように、北斗と南が合体して「ウルトラマンA」になるように、ガリ勉と番長が合体して「超人バロム1」になるように、わたしたちは2人あわせて「礼楽」なのです!

だから、わたしたちは100ヵ月以上も文通が続けられるほど気が合い、かつ「明るい世直し」という志を共有できるのでしょう。たぶん。

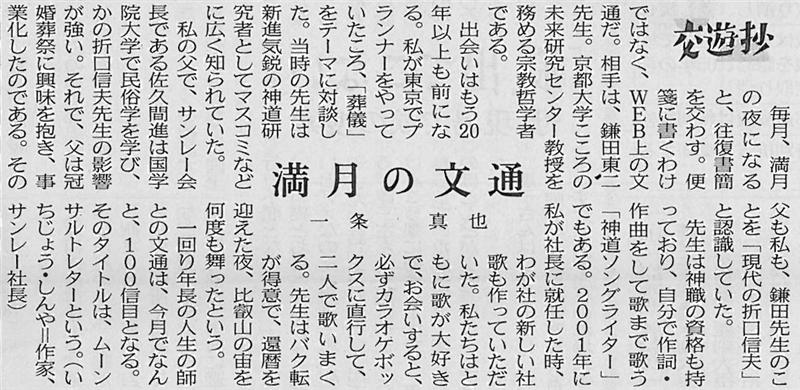

「日本経済新聞」2013年10月18日朝刊

「日本経済新聞」2013年10月18日朝刊

そして、神道ソングライターとして、著者は次のように高らかに宣言します。

「歌は世界、国境を超えて働きかける。宇宙そのものは、国境を持っていないのだから。宇宙は、ピタゴラスの言う『天体の音楽』を振動ないし波動として奏でている。その歌を純粋に感受して歌おうとしたら、国境だけではなく、種族も超えていく。歌は、熊にも通じ、ウグイスにも通じ、カエルにも通じるのである。

わたしも、神道ソングライターとして、ウグイスを感動させ、カエルもいっしょにピョンピョンと跳ねたり飛んだりするというところまで行きたいと心から思っている」

第3章「読経と歌」では、日本人は「見立て」によって、あらゆるものを象徴的に結びつけ、いろいろなものを重ね撮りするように受け止めていく能力が極めて発達していると指摘します。それは「象徴能力」とも「重ねの能力」とも言えますが、オリジナリティを守るよりも、どこがオリジナルかわからないという具合にコピーし、それをどんどんつなげていく思考の回路です。

著者は、伊勢遷宮などがその典型であるとして、「伊勢神宮は1300年以上もの間、20年ごとに建て替えられている。それが遷宮であるということは、現在の伊勢神宮は、形はオリジナルで、素材はコピーである、ということだ。実際はコピーではあるが、1300年以上前の初期設定を大切にするというのは、オリジナルを更新しつつ大切にしているという発想と技法である」と述べています。

わが社は「初期設定」と「アップデート」の両方を重視していますが、伊勢遷宮などはまさに日本的「初期設定&アップデート」の文化であると言えるでしょう。

著者は和歌の「本歌取り」なども日本的な「重ねの能力」であり、本歌、元歌があってバリエーションをいっぱい作っていくというやり方が、歌学としてもずっと行われてきたと言います。また、俳句は1つの句や1つのお題をめぐってみんなで詠みつなぎや詠み比べをする「座の文学」であり、能においても重要な作品は源氏物語や平家物語の一節を引用していることが多いと指摘します。

そういう「引用」そのものが創作の一部であり、オリジナルとバリエーション、コピーの間には大きな区別がないというところが日本人にあるのです。

さらに、著者は以下のように述べています。

「歌舞伎や落語の名跡も同じだ。市川團十郎とか松本幸四郎とかが、何代にもわたり襲名される。この前亡くなったのは、第12代市川團十郎だった。今の市川海老蔵のお父さんだ。江戸時代の初代から今日もこの先も、ずっと名前を受け継いで伝承していくことになっている。

この時、単に名前を受け継いでいるだけではなく、代々伝わっているなにかが乗り移ってくる。初代、2代目・・・・・・という伝承と記憶と存在の重ね撮りのような重層構造の中にあるのだ。

天皇家はそのような伝承体系の最たるもの、まさに典型であり、象徴と言っていい。その個人ではなく、複数のものが重なって一人格になっているような生命観、人間観を日本人は持っているのではないだろうか」

わたしが大きな興味を抱いたのは、世阿弥についてのくだりでした。著者は世阿弥の「複式夢幻能」について、次のように述べています。

「世阿弥が大きな成功を収めた『複式夢幻能』では、多く、後段でシテ(主人公)の亡霊が出てきて、自分の本性である『霊』の心境・思いをあらわにし、その痛みや悲しみを吐露・悲嘆し、それを諸国一見の僧であるワキ(脇役)が傾聴し、見届けて鎮魂(成仏)するというスタイルを持っている。

そのような、亡霊の悲嘆劇を『複式夢幻能』として編み出した世阿弥にとって、『平家物語』はもっとも重要な文学リソースであり、謡の「根」であった。世阿弥は南北朝の戦乱の後に能を大成している。楠木正成と世阿弥の父観阿弥は、伯父と甥の関係であったといわれる。南朝の敗戦と滅亡は、おそらく世阿弥と元雅親子の運命や盛衰に深くかかわっていたと思う」

このような出自と経験と時代状況の中で、世阿弥は「申楽」という謡と舞の世界を作り上げていったわけです。さらに著者は、続けて次のように述べます。

「南北朝の後の争乱を鎮め、死者を悼み鎮魂するというライトモチーフが下地にあるので、その題材として平清盛の生涯と平氏の繁栄と源平の合戦による滅亡を中心とした『平家物語』に出てくるさまざまな戦いを題材にとり、戦士の世界、修羅の世界の痛みや悲しみや死や無念・残念を語っている。亡霊たちのスピリチュアル・ペインとグリーフ(悲嘆)を謡の題材にしているという意味で、能は中世が達成したスピリチュアル・ケアであり、グリーフ・ケアのワザヲギなのである」

日頃からグリーフ・ケアの普及をめざしているわたしにとって、この能の正体を示す「グリーフ・ケアのワザヲギ」という言葉は感ずるところ大でした。

また、以下のくだりも非常に興味深かったです。

「わたしの考える日本3大詩人とは、この古代の万葉歌人の山部赤人、中世の新古今歌人の西行法師、そして3番目が近世俳人の松尾芭蕉である。さらに、近代詩人をそれに加えると、宮沢賢治が4人目に入る。こうして、山部赤人、西行(佐藤義清)、松尾芭蕉、宮沢賢治はわたしにとって日本文学史上を貫く最高の歌びとたちであり、その親分がスサノヲノミコトというわけなのだ」

大変わかりやすい人選ですね。ちなみに、わたしはかつて『リゾートの思想』(河出書房新社)において、空海、利休、芭蕉の2人を「日本3大リゾート・プロデューサー」とし、四国八十八ヵ所、茶室、奥の細道を「日本的リゾート」として考察したことがあります。著者による「日本3大詩人」を知り、久々に思い出しました。

第4章「歌うことと祈ること」には、「礼能力」という言葉が登場します。「礼楽」のうち音楽担当のように思われる著者ですが、じつは「礼」の大切さも知り尽くしているのです。わたしは、かつて『人間関係を良くする17の魔法』(致知出版社)で、著者から学んだ「礼能力」という言葉を次のように紹介しました。

「わたしは、心ゆたかな社会とは、決して霊能力に関心が集まる社会ではないと思います。それどころか、安易なオカルト・ブームは、健全な社会にとってきわめて危険であるとさえ思っています。

孔子が『怪力乱神を語らず』と述べたことを忘れてはなりません。

本当に大切なのは、『霊能力』ではなくて、『礼能力』ではないでしょうか。これは、わが文通相手である宗教哲学者の鎌田東二氏の造語ですが、他者を大切に思える能力、つまり、仁や慈悲や愛の力のことです。

結局、人間関係を良くすることはもちろん、心ゆたかな社会をつくるための最大のカギこそ、わたしたちの礼能力ではないでしょうか。相手への『思いやり』の心くらい大切なものはありません」

本書においても、著者は「本当に大切なのは、みんなに礼をする『礼能力』を発達させることではないか、と。おじぎをするという心は、あらゆるものに感謝の心を抱き、みんなに感謝するということである」と語り、さらには「この『礼能力』を最大限に活かした宗教とは何か。まずキリスト教の赦しと愛であろう。もう1つは大乗仏教の慈悲であろう。大乗仏教の菩薩道がそれである」と述べています。

終章「人に笑われるリッパな神道ソングライターに」の最後には、次のような著者の決意表明があります。

「もっと鳥や草木に伝わるような歌のレベルもあるはずなのだ。そういう歌を開発したい。そういう歌でありたい。万物、森羅万象にひらかれて伝わり、応答性を持った歌を歌いたいと思う」

わたしは上座部仏教の根本経典である「慈経」の自由訳を行いました。ブッダの本心が記されたお経です。

この「慈経」、もともと音楽として歌いながら詠まれてきたそうです。ですので、わたしも歌うような気分で自由訳を試みました。ブッダの「慈しみ」はすべての人間はもちろん、あらゆる生きとし生けるものに注がれます。ですので、わたしも、鳥や草木にも伝わるような言葉での自由訳をめざしました。

本当に「祈ること」と「歌うこと」は同じだと思います。この『慈経 自由訳』(三五館)は、今月末に刊行されます。誠に不遜ではありますが、鎌田東二氏にもお送りするつもりです。

最後に、鎌田氏は本書『歌と宗教』を歌いながら書かれた(語られた)そうです。わたしも、本書を歌いながら読み終えたような気がしました。