- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2014.10.11

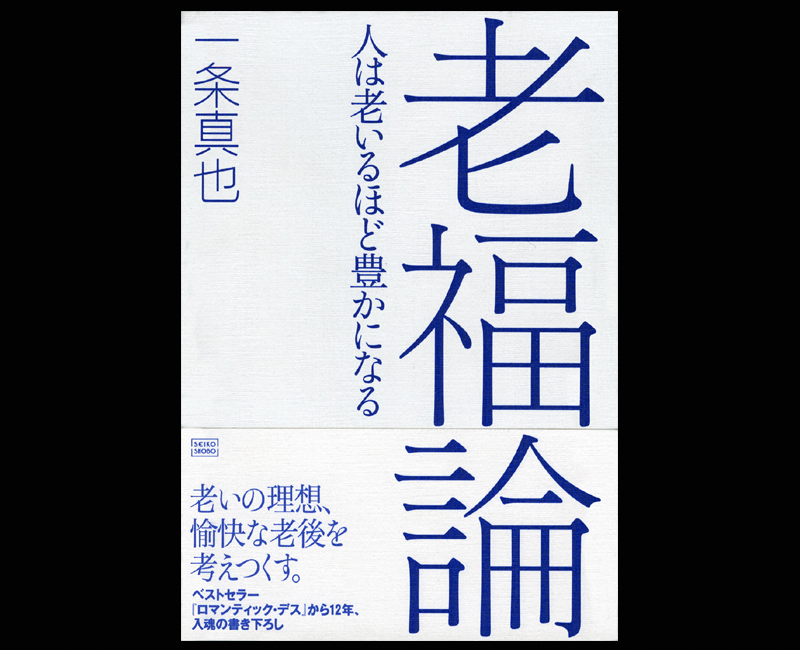

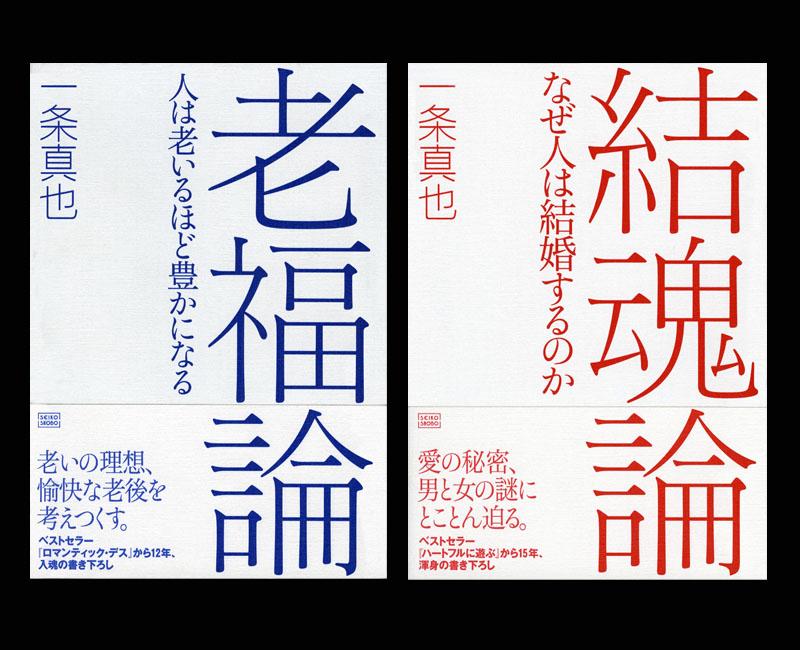

今回の「一条真也による一条本」は、『老福論』(成甲書房)です。姉妹本となる『結魂論』との2冊同時刊行でした。

『老福論~人は老いるほど豊かになる』(2003年12月25日刊行)

『老福論~人は老いるほど豊かになる』(2003年12月25日刊行)

『結魂論』にも書いたように、『ハートビジネス宣言』を上梓した後、わたしは10年以上も本を書きませんでした。その間は、ひたすら一人前の経営者になるための修業をしていました。じつは、わたしは本を書いてきた経験が経営者としてマイナスになるのではないかと思っていました。文章を書くことと、実際に人を使うことは全然違うことだからです。周囲の人、当時の社長だった父親からも、「商売をするのなら商売に徹しなくてはならない、物書きの人生はやめて、一からやり直さなくてはいけない」といわれました。わたし自分もそのつもりで、商売にどっぷりとつかったのです。結果、10年半、わたしは1冊も本を書きませんでした。

2001年10月1日、わたしは38歳のときに株式会社サンレーの代表取締役社長に就任しました。社長就任からしばらく経った頃、エッセイストの滝悦子さんという方がパーソナリティを務めているラジオ番組の取材を受けました。そのとき、滝さんから「本を書けるということは、あなたの武器よ。それを封印するのはもったいないわよ」とのアドバイスを受けました。

ちょうどその頃、ドラッカーの「強みを生かす」という考え方を知りました。自分の強みとは、やはり自分の好きなこと、得意なことから生まれてくるはずです。わたしは、「自分は何が好きで、何をしている時に生きがいを感じる」のだろうかと考えてみました。するとやはり、書くことなのです。この自分の強み、生きがいでもある「書く」ということを、なんとか経営に生かすことはできないかと思いました。

2冊同時刊行でした

2冊同時刊行でした

また、社長就任以来、わたしは冠婚葬祭の根幹をなす「礼」を追求し、人間尊重思想としての「礼」を広める「天下布礼」をスローガンとしてきました。その流れの中で、本業である冠婚葬祭業の経営はもちろん、本を書くと言う行為も「天下布礼」にとって不可欠であるということに気づきました。そして、『老福論』、『結魂論』の2冊を同時に上梓したのです。2003年12月25日のことでした。

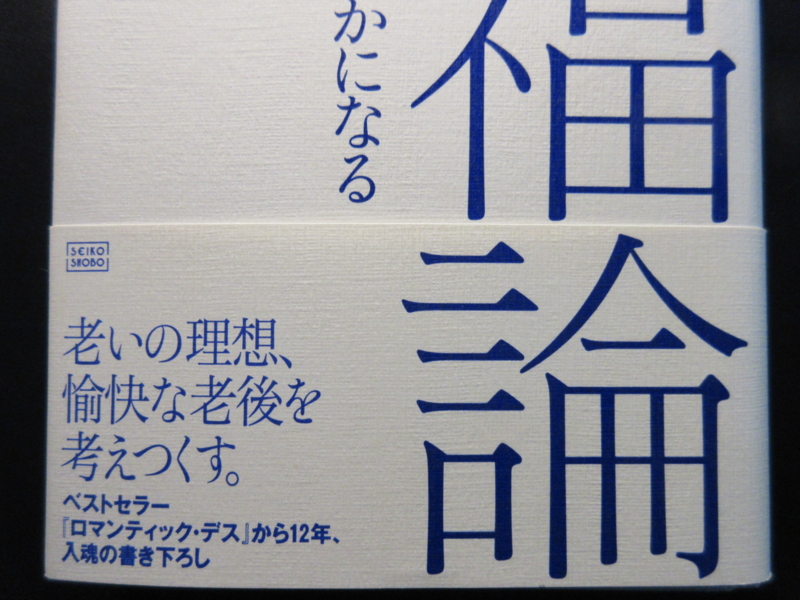

本書の帯

本書の帯

本書のカバー前そで

本書のカバー前そで

本書のサブタイトルは「人は老いるほど豊かになる」で、帯には「老いの理想、愉快な老後を考えつくす。ベストセラー『ロマンティック・デス』から12年、入魂の書き下ろし」と書かれています。またカバー前そでには、「老いの理想を考えつづけた集大成が、ここにある」と書かれています。

本書の目次構成は、以下の通りです。

はじめに「人は老いるほど豊かになる」

第1部 生老病死をとらえなおす

●好老社会とグランドシティ

●「老いの神話」を超えて

●病いと養生

●儒教のハートフル・ワールド

●「宗教」から「宗遊」へ

●魂の送りかた

●月を見上げる

●21世紀の生老病死

第2部 ゆとりを求めて

●ゆとりと老人力

●ゆとりの技術

●ゆとりとは何か

●いきと風流

●日本人の感性

●シャガールを楽しむ

●モーツァルトの流れる世界

●淀川長治さんのおすすめ映画

●湯のエクスタシー

●旅の目的地

●心のリゾートを求めて

●グランドライフのために

第3部 グランドカルチャーの世界

●グランドカルチャーとは何か

盆栽・茶道・囲碁・俳句・水墨画・写経・

能・相撲・落語・風呂・陶芸・骨董・庭園・

琴・三味線・小唄・詩吟・気功・太極拳・着物・礼法

あとがきに代えて「おーい、老い!」

「参考文献一覧」

このカードを本に挟みました(出版記念パーティー用)

このカードを本に挟みました(出版記念パーティー用)

日本人の自殺者が年間で3万人を超えています。わたしは、本書でそのネガティブ・トレンドを食い止める「老福」というキーワードを提唱しました。自殺者の多くは高齢者ですが、わたしたちは何よりもまず、「人は老いるほど豊かになる」ということを知らなければなりません。

現代の日本は、工業社会の名残りで「老い」を嫌う「嫌老社会」です。でも、かつての古代エジプトや古代中国や江戸などは「老い」を好む「好老社会」でした。前代未聞の超高齢化社会を迎えるわたしたちに今、もっとも必要なのは「老い」に価値を置く好老社会の思想であることは言うまでもありません。そして、それは具体的な政策として実現されなければなりません。

世界に先駆けて超高齢化社会に突入する現代の日本こそ、世界のどこよりも好老社会であることが求められます。日本が嫌老社会で老人を嫌っていたら、何千万人もいる高齢者がそのまま不幸な人々になってしまい、日本はそのまま世界一不幸な国になります。逆に好老社会になれば、世界一幸福な国になれるのです。まさに「天国か地獄か」であり、わたしたちは天国の道、すなわち人間が老いるほど幸福になるという思想を待たなければならないのです。

日本の神道は、「老い」というものを神に近づく状態としてとらえています。神への最短距離にいる人間のことを「翁」と呼びます。また七歳以下の子どもは「童」と呼ばれ、神の子とされます。つまり、人生の両端にたる高齢者と子どもが神に近く、それゆえに神に近づく「老い」は価値を持っているのです。だから、高齢者はいつでも尊敬される存在であると言えます。

アイヌの人々は、高齢者の言うことがだんだんとわかりにくくなっても、老人ぼけとか痴呆症などとは決して言いません。高齢者が神の世界に近づいていくので、「神言葉」を話すようになり、そのために一般の人間にはわからなくなるのだと考えるそうです。これほど、「老い」をめでたい祝いととらえるポジティブな考え方があるでしょうか。人は老いるほど、神に近づいていく、つまり幸福になれるのです。

本書からは、多くの子どもたちが生まれました。すなわち、「PHP」本誌の「老福論」をはじめ、「朝日新聞」の「人は老いるほど豊かになる」、サンレーグループ会員情報誌「ハートライフ」の「グランドライフのすすめ」などの連載コラムが派生したのです。また、『人は老いるほど豊かになる』、『グランドカルチャーの世界』,『宗遊入門』、『病いと養生』といった各種のブックレットも生まれました。さらには、数え切れないほど多くの老人クラブや市民センターなどで、わたしは「人は老いるほど豊かになる」という講演を行いました。

このたび、日本初の終活専門誌である「ソナエ」(産経新聞出版社)で、わたしの新連載「一条真也の老福論」がスタートしました。同誌の赤堀正卓編集長からは、「『老福論』の最後にある『おーい、老い!』という文章が軽やかですごく良いですね。あんな感じで連載コラムを書いてくれませんか?」と頼まれました。この「おーい、老い!」という「あとがきに代えて」は、じつは、わたしのお気に入りの文章なのです。ダジャレのようでいて、「老い」に対して陽にとらえる姿勢を表現しています。

「おーい、老い!」の最後は、以下のように書かれています。

「私の心の中には、1人の老人が住んでいます。白髪で長いあご髭を生やし杖をついている、『いかにも』といった感じの老人です。七福神のなかの寿老人によく似ています。おそらくユングに言わせれば、私にとっての『老い』のイメージそのものなのでしょう。ですから、その老人を私は『老い』と名づけました。『老い』は、ときどき私に呼びかけてきます。

『おーい、早くこっちに来い!』

と言うのです。でも、彼はどう見ても100歳ぐらいであり、そんなに簡単に彼のようにはなれません。

やっと40歳になった私は『論語』を手に『不惑』たらんと日々、悪戦苦闘しています。これからまだ、『五十にして天命を知る』『六十にして耳順う』『七十にして心の欲する所に従って矩を踰えず』が私には待っています。そして私は、それを楽しみたいと思います。肩の力を抜いて気楽に、ときには背筋をのばして気合を入れて、楽しみながらこれからの人生を生たいと思うのです。ですから、いつも私の心の中の『老い』にはこう言い返します。

『おーい、老い!

おまえのところへ行くのは、もう少し待ってくれ。

でも、そちらへ行ったときはよろしく頼むぜ!』」