- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.04.21

いま、書斎で1人、放心状態でシャンパンを飲んでいます。

そうです、ついに『唯葬論』を脱稿したのです。400字詰め原稿用紙でちょうど600枚を書き上げましたが、わたしの代表作になる予感がします。

さて、『唯葬論』の参考文献の1冊として『人類の宗教の歴史』フレデリック・ルノワール著、今枝由郎訳(トランスビュー)を再読しました。

「9大潮流の誕生・本質・将来」というサブタイトルがついています。

著者は、この読書館でも紹介した『ソクラテス・イエス・ブッダ』の著者で、フランスの作家にして宗教ジャーナリストです。1962年生まれで、わたしより1歳年上です。スイスのフリブール大学で哲学を専攻し、雑誌編集者、社会科学高等研究院(EHESS)客員研究員などを経て、ルモンド紙が発行する『宗教の世界』誌編集長を務めています。

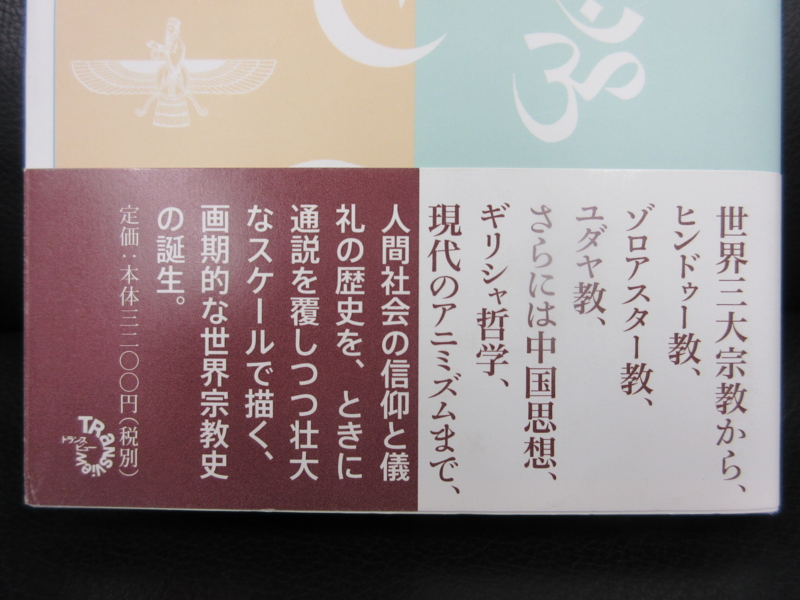

本書の帯

本書の帯

本書の帯には以下のように書かれています。

「世界三大宗教から、ヒンドゥー教、ゾロアスター教、ユダヤ教、さらには中国思想、ギリシャ哲学、現代のアニミズムまで、人間社会の信仰と儀礼の歴史を、ときに通説を覆しつつ壮大なスケールで描く、画期的な世界宗教史の誕生」

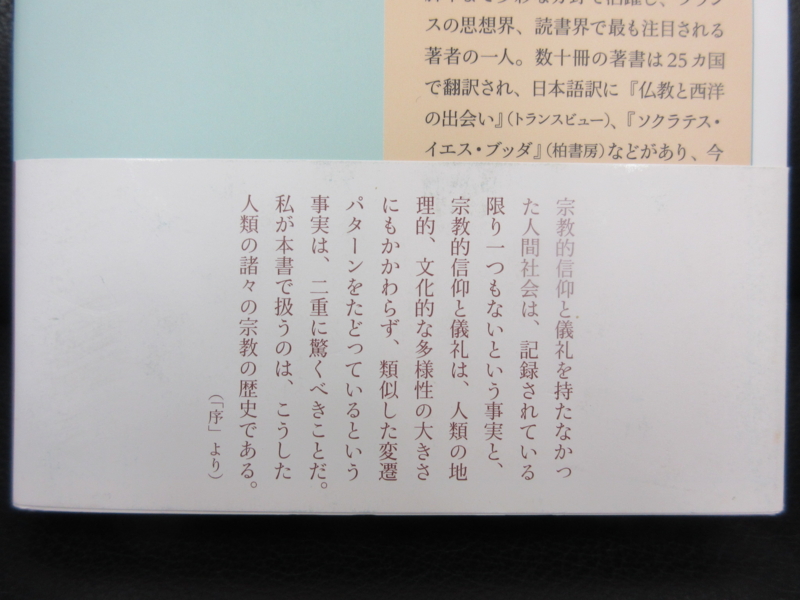

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「序」

第一部 人類の宗教の起源

第1章 原始宗教

第2章 神が女性であった時代

第3章 都市の神々

第4章 世界の神々

第5章 人類の枢軸転換期

第二部 救いへの主要な道

第6章 中国の叡智

第7章 ヒンドゥー教

第8章 仏教

第9章 ギリシャの叡智

第10章 ゾロスター教

第11章 ユダヤ教

第12章 キリスト教

第13章 イスラム教

第14章 生き続けるアニミズム

結論

「謝辞」

「参考文献」

「訳者あとがき」

「索引」

本書の「序」において、著者は以下のように書いています。

「目に見えない世界(超経験的実体)を信じることと、それに関連する集団的儀礼―これが私にとっての宗教の定義である―は、何万年も前から人類の歩みの一部をなしている。実際、宗教は人類の諸々の文化と、その起源から密接に関わっている。宗教的信仰と儀礼を持たなかった人間社会は、記録されている限り1つもないという事実と、宗教的信仰と儀礼は、人類の地理的、文化的な多様性の大きさにもかかわらず、類似した変遷パターンをたどっているという事実は、二重に驚くべきことだ」

この本はいわゆる「比較宗教学」の視点によって書かれています。比較宗教学について、著者は以下のように説明しています。

「比較宗教学は百年以上の歴史を持つ科学であり、マックス・ミューラー(ドイツ生まれのイギリスの宗教学者、1823-1900)、カール・ヤスパース(ドイツの哲学者、1883-1969)、ジェームズ・フレイザー(イギリスの社会人類学者、1854-1941)、ルドルフ・オットー(ドイツの宗教学者、1860-1937)、ジョルジュ・デュメジル(フランスの比較神話学者、1898-1986)、ミルチア・エリアーデ(ルーマニア生まれで、フランス、アメリカで研究活動をした宗教学者、1907-1986)、ルネ・ジラール(フランスの哲学者、歴史家、1923年生まれ)、その他数多くの著名な思想家の名を挙げることができる。彼らの多くにとっては、人類の宗教的進化には方向性があるのかどうか、というのが理論的な中心問題である。言い換えると、人間は未完成から完成へ、原始的宗教性からより進化した宗教性へと移行するのかどうか、ということである」

第1章「原始宗教」の冒頭は、古代の葬儀の話から始まっています。

「今からおよそ10万年前のある日、現在のイスラエルのナザレの近くのカフゼというところで、実際に何が起こったかは、今となっては誰一人としてわからないだろう。状況はおそらく悲痛だっただろう。考古学者の定義によれば、原クロマニョン人、あるいは古代型ホモ・サピエンスの2人の遺体が、身内の者に運ばれて、穴に埋葬された。うち1人は、20歳くらいの女性で、左側を下にして、胎児のように横向きに寝ており、その足元に6歳くらいの子どもが縮こまっている。この2体の遺体の回り―おそらくはその上―に置いてあった大量のレッドオーカー[イエローオーカー(黄土)を焼いて造る赤色顔料]から、一種の葬儀であることがわかる」

著者はまた、「最初の死の儀礼」として、以下のように書いています。

「エルサレムのフランス領事アンドレ・ヌヴィルにより1930年からカフゼで開始され、並行してイギリス人考古学者ドロシー・ガロッド(1892-1968)によりその近くのスクルで行なわれた発掘により、同時期に属する30ほどの埋葬跡が発見された。ほとんどの遺体は横向きで、脚は曲げられ、オーカーで覆われている。このうちの2体に関して、成人の遺体の近くにはイノシシの顎、青年の遺体の両手には鹿の枝角が発見された。これらは、亡くなった同類をいつまでも記録するための儀礼品で、私たちの祖先は、早くもこその時期から、人類を特徴づける象徴的な思考を持っていたことを物語っている」

10万年前の埋葬跡に、人類の最初の宗教性を見ることができるわけです。埋葬の仕方から、当時の人々は死後の生、言い換えれば、死者が生存し続ける目に見えない世界の存在を信じていたとして、著者は述べます。

「この埋葬跡でも、」また世界の各地でも、遺体は胎児のように縮こまった姿勢で埋葬されているが、これは、死が新たな出生と見なされていたことを物語っている。一般に頭は、東すなわち日が昇る方向に向けて埋葬されているが、これも同じことを意味している。遺体は、孤独に放置されてはいない。人類の進化に伴って、徐々に手の込んだ装飾品が、遺体の脇に埋葬されるようになる。死後の大旅行の装備なのだろうか。それとも戻ってきて生存者に災いをもたらすことがないように、との厚いもてなしなのだろうか。どちらなのかは断定できないし、どちらであっても問題はないが、両者とも、死後も魂が存続すると信じられていたことの確かな証しである」

さらに著者は、以下のように述べています。

「もう1つ意味深長なことは、死者は生存者から離れたところに埋葬されているということである。たしかに旧石器時代人は狩猟採集民で、まだ自然を制御できず、季節ごとに自然の恵みを求めて移動し、住まいを建てる術を持っていなかった。しかし、焚き火とか食べ物の残りの研究から。野宿地はわかっており、最初の『墓地』といえるものは、かならずそこから離れたところに位置している。例えばスクルでは、十数体の死骸が発見された洞窟は、日常生活が営まれていた洞窟から数百メートル離れている。これは、生存者が、土や石で覆われた遺体が腐敗する悪臭から逃れたかったというよりは、生存者にとって、おそらく遺体そのものが不安、さらには恐怖の源だったからだろう」

埋葬に続いて、著者は洞窟芸術を取り上げ、以下のように述べます。

「それから数千年(人類の300万年という長い歴史からすればほんの一瞬)が経過して、人類は初めて新しい表現方法を発見した。文字の祖先である芸術だ。オーストラリアとタンザニアで発見された人類最古の洞窟絵画は、4万5000年以上前のものだ。私たちの祖先は、30万年前から石に奇妙な形を刻んだりしているが、これはそれとはまったく異なったもので、はっきりと動物や人間が描かれている。しかも、ある特定の集団、あるいは地域に限定されるものではない。今日までに、五大陸の160の国々で1000万以上の旧石器時代の絵画や印刻が発見されている。古代民俗学者エマニュエル・アナティ(イタリア人、1930年生まれ)は、こうした洞窟絵画の遺跡―宗教的用語を用いれば多くは『聖堂』ともいえる洞穴―を、『文字の発明以前の人類の歴史に関する最も膨大な資料』と言っている」

このような洞窟絵画について、サロモン・レイナク(1858-1932)、アンリ・ド・ブルイユ(1877-1961)といった考古学者たちは「魔術芸術」という理論を展開しました。この理論によれば、人間は狩猟の光景を描くことで、実物の動物を手にする前に、イメージ上で動物を獲得していたというのです。洞窟絵画という人類の巨大な遺産に関しては、起源神話の表現であるとか、性のシンボルであるとか、さまざまな説が唱えられています。

洞窟絵画について、著者は次のように述べています。

「最近になって、1967年にアンドレアス・ロメルがシャーマン説を提唱し、1996年にはジャン・クロットとデビッド・ルイス=ウィリアムスがこの説をさらに展開した。この説によれば、動物が中心的地位を占める絵画は、実際には動物そのものの表現ではなく、先史時代のシャーマンたちが、儀礼的トランス(神懸かり状態、精霊が憑依した忘我状態)で動物と交信し、その魂を呼び出し、それが岩から飛び出してくる様を描いたものだ。イスラエルのネゲヴ、アラビアのダタミ丘陵、南アフリカのカラハリ、オーストラリアのウルルなど、洞窟絵画の著名な遺跡の大半は、狩猟とか採集には向かない砂漠地帯で発見されている。この地理的要素をはじめさまざまな理由から、この説は説得力がある。すなわち、絵画が描かれたこれらの洞窟は、生活空間が『装飾』されたものではなく、特別に用意された、つまり儀式用のものであろう。

民俗学者の証言もこの説を裏付けている。オーストラリア、アフリカ、アマゾンで数十年間まで生存していた最後の狩猟民―確実に消滅しつつある―の観察記述によれば、一般に岩、木、骨に絵画が描かれるのは、長時間のイニシエーション(特定の集団あるいは秘儀への入門儀礼)の間だ。こうした儀礼は、超自然的別世界との交信の道を拓くためであり、それが成功するのには、この別世界の参加が必要である」

著者は「原始宗教のモデルは1つ」として、次のように述べます。

「ほぼ確実なことが1つある。それは、旧石器時代の人類は、地球上のどこに住んでいようが、数万年の間、驚くべき単純な宗教感情を持っていたということである。宗教といっても、儀礼、神話、教義を有する今日の宗教ではもちろんなく、魂の存続、自然界における精霊と、自然現象を起こす超自然的原因の存在、こうした『力』と交信し、地上での正常な営みを確保するための交換を行なう可能性という、共通の要素に基づく信仰の総体である。アフリカ、オーストラリア、アメリカ、シベリアの各地で、シャーマニズムあるいは原始宗教は、比較的というよりはむしろ完全に孤立して個別に発展したが、以上の要素を共有している。すなわち、自然界との関係と、自然の権化であり自然と完全な共生関係にあるもう1つの世界に関する概念は、同一である」

さて、ルター派のドイツ人神学者ルドルフ・オットーは、人間には聖なるものの感情が内在すると主張しました。オットーは、この感情こそが宗教の深奥であり、それなくしては宗教はありえないと喝破しました。1917年に刊行された主著『聖なるもの』において、彼はこの原始的聖性を「ヌーメン(心霊)的なるもの」あるいは「ヌミノーゼ」と名づけましたが、これは今日の宗教学で一般的に用いられています。このオットーの考えを受けて、著者は「祭殿と儀礼の起源」について以下のように述べています。

「人間は、この説明できないものに怯えると同時に魅了され、それを突き止め、所有するために、『ヌーメン的なるもの』を1ヵ所に『集積』する。形が奇怪で、色が特殊な石が、その触媒となる。こうした石の集積の最も古いものは、50万年以上前すなわち前期石器時代に遡る。スペインの一洞窟で発見された、人間の顔の形をした石が頂に置かれた石塚とか、周辺で発掘された道具や炉の跡から4万年前のものと見られる、(イスラエル南部の)ネゲヴ砂漠に垂直に立てられた40ほどの石柱といった、自然の祭殿が建立された。

こうして制御するために集積された『ヌーメン的なるもの』には魔力が具わる。おそらくここから、石、石塚、洞窟絵画の前での最初の初歩的な儀礼が始まったと考えられる」

第2章「神が女性であった時代」では、儀礼から宗教へのダイナミックな転換が描かれています。

「神が精霊に取って代わると同時に、最初の祭祀的儀礼が始まり、それまで聖の領域を支配していた、漠然とした、そしておそらく混乱した宗教感情から宗教が形成された。人間は、いまだに総体的秩序である自然の中に包括されていると感じてはいるが、儀礼を行なうことで世界を維持するという特権的使命を持っていると自覚した。この視点は、旧石器時代の狩猟採集民社会との深い決別を意味する。自然界の秩序は否定はされないが、下位に置かれた人間が、宗教儀礼によって、不安定で変動する自然界の秩序を保つ、と考えられた。確かに自然界には秩序があるが、それが乱れたり、予測できないことが、人間を不安にした。そこで、人間は儀礼を通じて、『魔術』的に自らを安心させ、いつ起こるかもしれない混沌に備えようとした」

このように、儀礼とは世界の維持に関わっているのです。

また、著者は「生け贄」の起源に関しても以下のように述べています。

「数十万年の間、人間と、人間を超越した力との関係はほとんど変わらなかったが、急速な変化が起こった。人間が、行動を伴わない空約束で満足できないのと同様に、神も単なる祈りだけでは満足せず、祈り以上のものを要求した。嘆願者の訴えに応じるに値する、ふさわしい捧げものが必要になった。飼育舎である家長は、身内の者を気遣って、自分の手許にある最も貴重なものを神に捧げる。それは、苦労して餌を与え、飼育した家畜の群れの中の一頭である。生け贄にされるのは、けっして野生の動物ではないことは、全宗教の歴史を通じて一貫している」

本書では、このあと、さまざまな世界の宗教についての記述が続きますが、人類の宗教史の中でも最も注目すべき時代、すなわちブッダ、孔子、ソクラテスらが出現した偉大な時代で、哲学者のヤスパースが「第三枢軸転換期」と呼んだものです。著者は以下のように述べます。

「ヤスパースは、地球上のあちこちで、救いへの偉大な普遍的道筋の出現を促した、第三枢軸転換期に興味を抱いた。

2006年に亡くなったフランス人社会学者・宗教史家のイヴ・ランベール(1936年生まれ)は、この理論を巧みに補完して、ヤスパースが指摘した転換期ごとに、象徴が作り替えられ、宗教は深く変質した、と述べている。そして、各時期に特定の宗教形態を当てている。旧石器時代のシャーマニズム、新石器時代の狩猟採集民の口承宗教、メソポタミア、エジプト、ギリシャ、アジアにおける都市の出現とともに生まれた古代多神教、帝国の誕生とともに出現した普遍的救いの宗教、最後に、新たな宗教形態と世俗的システムが出現し、今後その特徴が明確になっていくであろう近代の宗教的展開である。またイヴ・ランベールは、この進化は直線的ではないと記しており、宗教の形態においては断絶があるが、人間の宗教性の基礎を構築するもの、すなわち目に見えない存在とか力との交信、葬儀、祈り、巡礼、供物、生け贄などにおいては継続性がある、と述べている」

あらゆる人間的営為の中で最も継続性のあるもの・・・・・・それは、葬儀にほかなりません。本書は、人類の埋葬の歴史の記述から始まっていますが、葬儀こそは宗教的行動の核心であり、目に見えないものを存在との交信を行う究極の文化ではないかと思いました。