- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.04.29

『ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか』NHKスペシャル取材班著(角川書店)を読みました。

この読書館で紹介した『人間はどこから来たのか、どこへ行くのか』の続編的な内容ですが、本書では「人間とは何か」というテーマをさらに深く追求しています。もともと本書は、「隣人愛の実践者」こと奥田知志さんから教えていただいた本です。 わたしのブログ「支え合いの街づくり」で紹介したように、昨年5月17日に奥田さんと特別対談を行いました。大変な盛況で会場は超満員となり、NHKニュースでも報道されました。その特別対談の中で、奥田さんが本書について触れられたのです。

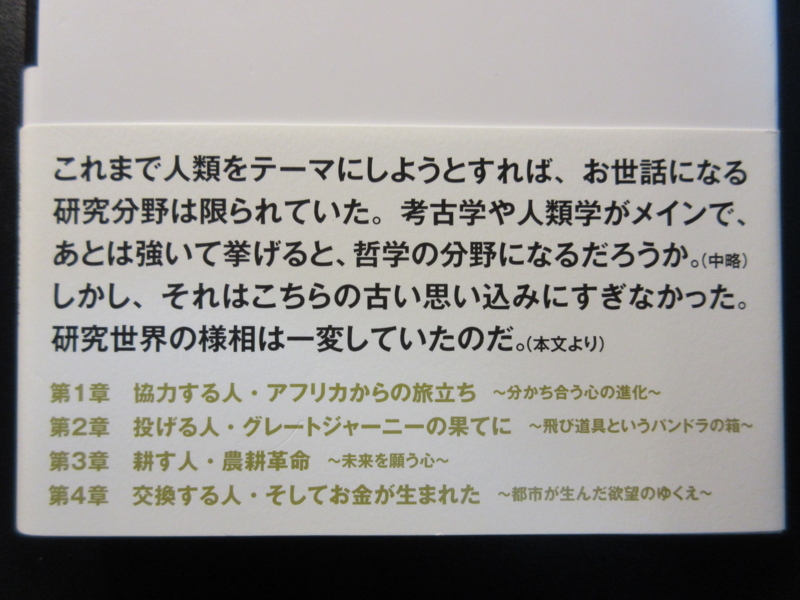

本書の帯

本書の帯

本書は、人類がホモ・サピエンスになってからの約20万年を振り返り、その壮大な歴史の中に「心の進化」を追いかける本です。その内容は、『人間はどこから来たのか、どこへ行くのか』と同様に、NHKの番組を元に書き下ろされたものです。表紙にはチンパンジーの顔の一部の写真が使われ、帯には「NHKスペシャル まったく新しい、心理学、遺伝子学、経済学、脳科学から『人間とは何か』を見つめる旅へ」「顧客のことがわからない。上司、部下のことがわからない。友達のことも、恋人のことも、家族のことも、ときには自分のことすらわからない。それは、人間がわからないからだ。酒井穣(フリービット取締役、NPOカタリバ理事)」「第10回パピルス賞受賞作品(関科学技術振興記念財団主催)」「構想12年のドキュメンタリーを完全書き下ろし」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

はじめに「心―この不可思議なもの」

第1章 協力する人・アフリカからの旅立ち

~分かち合う心の進化~

第2章 投げる人・グレートジャーニーの果てに

~飛び道具というパンドラの箱~

第3章 耕す人・農耕革命

~未来を願う心~

第4章 交換する人・そしてお金が生まれた

~都市が生んだ欲望のゆくえ~

終章 なぜいまヒューマンなのか

『人間はどこから来たのか、どこへ行くのか』の著者でもある高間大介氏(NHK大型企画開発センター エグゼクティブ・プロデューサー)は、本書の「はじめに」の冒頭で、「自分のものなのに、自分の思い通りにならない―それが心というものだ」と述べ、その理由として「心とは歴史的な産物だから」だと述べています。

さらに高間氏は「私たちは心は個人個人のもの、当然、人によって千差万別だと思っている。ところが、その一方で、心は親から子へと代々受け継がれてきたものでもあるのだ。人間がはるか昔から現在まで命をつなぐことができたのには、さまざまな進化が必要で、その進化は『心』にも及んでいるという考えだ」と述べます。

高間氏によれば、心とは「本能や欲求を超えて、意志や感情、習慣、教育の成果も織り混ざった、私たちの意志決定の主体」であり、その心の出来不出来は当然、評価の対象とされます。さらに高間氏は述べます。

「子どもの世話をするという行為がまさにそうだが、ある人が特別にそうした行為に励む心を突然、生み出したわけではない。次世代をきちんと育てられなければ、その生物は絶滅してしまう。だから、生き延びるためには、次世代を育てようとする心がはるか昔に生まれ、受け継がれてきたはずだ。それが、『心は歴史的な産物だ』という意味である」

そして、「はじめに」の最後に書かれた以下の言葉が、本書全体のコンセプトであると言えるでしょう。

「人類の歴史は、チンパンジーの共通祖先と分かれてから700万年ほど、ホモ・サピエンスになってからもおよそ20万年という歳月が経っている。そんな長い歳月のあいだ、私たちの祖先は身体ばかりでなく、脳も進化させてきた。脳がつくりあげる心も当然、進化したと考えることができる」

本書は全部で4つの章から構成されていますが、その白眉はなんといっても第1章「協力する人・アフリカからの旅立ち~分かち合う心の進化~」です。浅井健博氏(NHK大型企画開発センター専任ディレクター)が執筆しています。浅井氏の一行は、”人類に最初に芽生えた心”を求めて、はるばる南アフリカのブロンボス洞窟を訪れます。この洞窟の7万5000年前のものと推測された地層からは、いくつもの道具が出土しました。その中には精巧に加工された錐を含む40点の骨器や、石でできた尖頭器が多数含まれていました。そして、調理用の囲炉裏も発見され、洞窟が雨宿りのような場所ではなく、長く使われた居住場所であることも判明したのです。

さらに、この洞窟の10万年前の地層からは、赤い色をした酸化鉄の石の塊が見つかりました。これは「オーカー」と呼ばれるもので、原始の人々はこの石を使って赤い粉を削り取ったそうです。削り取った粉は、体に色を塗ったり、服や革を染めたり、装飾や化粧をするのに使われていたといいます。このオーカーの赤色について、ノルウェー・ベルゲン大学教授のクリストファー・ヘンシルウッド博士は次のように述べています。

「赤はいろいろな解釈があります。ある人々は赤を血と生命に関係させ、ある人は血と死に関係させるかもしれません。この色は人々が見慣れた色です。狩猟して動物を殺したり、罠にかけたりすれば見る色ですし、もちろん、人間自身も月経や出産で出血を伴います。これらは人々の日常生活に密着したものです。ですから、赤色であることに大きな意味があったと思います」

ブロンボス洞窟の出土品で注目すべき点は何か。それは、そこに住んでいた人たちが象徴的な思考を行っていたことを強く示唆しているということなのです。浅井氏は以下のように述べています。

「象徴的な思考は人間を飛び抜けて進化させた能力であり、文明を築き上げる原動力ともいえるだろう。その能力の片鱗を示す証拠が、10万年前というホモ・サピエンス黎明期の遺跡から見つかったのだ。そう、ブロンボス洞窟が聖地とされるのは、ここが、象徴的な思考というホモ・サピエンスの独自性が大きく飛躍していたことを示すもっとも古い遺跡だからなのだ」

浅井氏は、まず人類の歴史について、以下のようにまとめています。

「私たちの祖先が、チンパンジーやボノボの祖先たちと袂を分かったのは700万年前頃という途方もない昔の話だ。一般的には人類の誕生の瞬間は、その700万年前だといわれている。しかし、それは私たち自身、つまりホモ・サピエンスの登場ではない。人類の誕生後、猿人、原人、旧人と経て、ようやく新人と呼ばれるホモ・サピエンスに至る。そのあいだ、進化は一本道ではなかった。数多くの人類の種が存在していたが、結果的に私たちホモ・サピエンスだけが生き残り、ほかの人類の系統は子孫を残さずにほとんど死に絶えてしまったのだ。人種は間違えども、現在地球上にいる人類のなかに、ホモ・サピエンス以外の種はいない。かつては、ネアンデルタール人などの旧人を、現代人と共にホモ・サピエンスとする考え方もあったが、いまでは、現代人、および現代人とほぼ同様の骨格の形をした人類を、ホモ・サピエンス種としている」

現在の人類学においては、「心」という言葉に象徴されるホモ・サピエンスの独自性が何であり、いつ花開いたのかという議論が大きなテーマとなっています。浅井氏は述べます。

「ブロンボス洞窟からの驚くべき報告が相次ぐまで、4万年前から1万2000年前の後期旧石器時代のヨーロッパに花開いた芸術や装飾品こそが、現代人的な心の誕生を示す最初のものだと考えられてきた。

たとえば、3万7000年前、フランスのショーヴェ洞窟に描かれたライオンをはじめとした壁画。3万7000年前、ガイセンクレステレ(ドイツ)からは、音楽を愛好していたであろう事を物語る骨製や象牙製の”フルート”が発見されている。ロシアのスンギールで発見された2万8000年前の子どもの遺骨は、周囲に多数のビーズが置かれている。そこからは死を悼む気持ちが見て取れる。そうした証拠が、人間らしい心の起源を示すと考えられてきたわけだ」

しかし、アフリカのブロンボス洞窟でのヘンシルウッド博士の発見は、その考え方を大きく覆しました。続けて、浅井氏は以下のように述べています。

「考えられていたよりもはるか昔から、人間らしい心が生まれていたことが明らかになったのだ。ホモ・サピエンスは、身体だけでなく、精神に関しても、部分的には私たちと同様の能力をアフリカで獲得し、それをある程度磨き上げてから、世界中に拡散していったことになる。世界中に住む現代人に共通する心の故郷がアフリカにあることを示したというわけだ」

それでは、なぜ原始の人々はおしゃれをしたのか?

ホモ・サピエンスが高い象徴的な思考能力を持ったのはなぜか?

平均1300ミリリットルにもなっている巨大な脳が関係していることは間違いないでしょうが、それで謎が解けるわけではありません。首飾りをつけたり、オーカーで装飾することは「象徴的行動」といえますが、ここに注目した浅井氏は次のように述べます。

「いったん象徴的な行動が集団のなかに広まると、メンバーは『何かが何かを表す』という文化を持つことになる。これが人間が成し遂げた大きな飛躍といえるだろう。そういう文化を持てば、自我とか帰属意識とか、目には見えない概念を何かの形を借りて具象化できる。具象化して共有できるのだ。オーカーを使った化粧や首飾りはまさにそうした具象化の例といえる」

原始の人々は、オーカーを使った化粧や首飾りによって、自分は他の人々とは違うのだ、あるいは自分の集団の人々と自分は同じなのだという認識を示していたのかもしれません。この象徴的な思考能力の獲得こそ、その後の人間独自の歴史の起点となりました。そして、言語が生まれます。浅井氏は以下のように述べます。

「言葉は『牢獄から人を解放する』という表現があるそうだ。言葉がない限り、人は自分の体験を伝えることも、普遍化させることもできない。個人の体験、アイデア、熟練の技がどれほど優れたものであれ、その人のうちに閉じ込められたままという囚われの状態なのだ」

原始の人々の「心」の謎を探るには、現代において原初の暮らしに近い生活を続けている人々を調査することが大事になります。なぜなら、彼らは今でも原初の心に近いものを残していることが期待できるからです。アフリカの南西部にサンという人々がいます。映画で有名になった「ブッシュマン」という呼び方のほうが有名かもしれません。

サンの女性たちは、掘った芋をすぐにみんなで分けて食べ始めます。サン研究の世界的権威であるトロント大学名誉教授のリチャード・リー博士は「かれらの社会でもっとも嫌われるのは、ケチと自慢です。生き残るためには分かち合うことがとても重要だったのだと思います。最悪なのは身勝手に村の生活の歩調を乱す人です」と述べています。

装飾具の登場の背景には「分かち合う心」があったようです。浅井氏は、以下のように書いています。

「分かち合う暮らしのなかで、人と人を結ぶ絆そのもののように、首飾りが受け渡されていく。そして、受け取ったメンバーはその首飾りを身につけることで、大切なメッセージを周りに示す。『私はあなたたちのグループの一員です。ともに生きていく仲間です』、と。

このようにサンの人たちが分かち合いながら、絆を首飾りに込める姿を見たとき、はるか昔の祖先の心がよみがえったように思えた。ブロンボス洞窟から見つかった首飾りも同じ役割を果たしていたのではないか」

首飾りに託された心は、10万年という歳月を飛び越えて、現代につながったのです。おしゃれに託された心とは、仲間との絆を大切に思う心だったのです。

リー博士は、現代に生きるわたしたちにも「分かち合う心」は息づいているはずだとして、以下のように述べています。

「どんな文化でも人間は、分かち合う環境で育ちます。分かち合いの精神が自然に身につき実行できます。児童心理学の研究から次のようなことが分かっています。人間の乳児の最初の行動のひとつは物を拾って口のなかに入れることです。次の行動は拾ったものをほかの人にあげることです」

それは世界共通であり、アメリカでもヨーロッパでも日本でも、乳児は同じような本能的な行動パターンを示すといいます。リー博士は、それは自然淘汰の結果と考え、次のように述べます。

「私は分かち合うことが人間を人間たらしめている基本的な行動のひとつだと思います。大人になると、貯え込むこと、所有することなどを学びます。しかし、乳児たちの世界では分かち合うことが基本的なパターンです。分かち合うことは成功の秘訣だともいえます。たとえば、人口の半分が食料を分かち合い、後の半分が食料を貯め込むとします。前者の生存の可能性は後者よりも、ずっと高くなります。それゆえ、分かち合って生きることは自然淘汰の一例だと思うのです」

本書には、チンパンジーに関する驚くべき実験結果についても報告されています。詳しい内容は省略しますが、チンパンジーは相手を助ける能力は持つが、助け合うことはしないということです。浅井氏は「チンパンジーは助けるけど、助け合わない。私たち人間は助けられるから、助け合う。それだけを比べると、本当にわずかな差に見える。しかし、その違いが、チンパンジーと人間の現在の大きな差を生んだ可能性だってある」と述べています。

わたしは『隣人の時代』(三五館)において「助け合いは、人類の本能だ!」と訴えましたが、助け合いの能力とは自発的に生まれるものではなく、そこにはある種の飛躍が必要とされるのかもしれません。

では、何がその飛躍を可能にするのでしょうか。チンパンジー研究の世界的権威である松沢哲郎博士によれば、助け合いはいわば長い射程でお互いに利することだといいます。自分が他人のために何かしても、ある時間が過ぎないと、その利益が戻ってきません。それをじっと耐えて待つというのは、未来を予知できない生物には非現実的です。ですから、その猶予期間を過ごすために、共感の能力が欠かせないと考えられるのです。

また、松沢博士と同じ京大霊長類研究所の山本真也博士は、「もし、お皿に苺が山盛りになっていたとしましょう。2歳の子どもの口にお母さんが苺を入れる。喜んで子どもは食べます。すると、必ず子どもは苺を持って『お母さんにもあげる』ってやりますよ。これは人間の本質です」と発言しています。さらに、山本博士はこう言います。

「志を持って他者に手を差し伸べ、その人を幸せに導く。すごく強い動機付けを人間は持っていて、それが人間の人間らしいところだと思います」

わたしは、この山本博士の言葉は至言であると思いました。

松沢博士や山本博士からチンパンジーに関する最近の研究成果を学んだ浅井氏は、以下のように述べています。

「人間とは何か。人間らしさとはいったい何か―。

この問いこそ、人間が古くから延々と追い求めてきた大テーマだ。人間特有の営みは、すべてこの問いを底流に抱いているといっても過言ではないだろう。芸術も、哲学も、宗教も、そして近代に入っては科学もその問いを探る最前線に参加した。いま、考古学や脳科学、心理学、さらには霊長類学をはじめとした生物学がそれぞれの手法とフィールドで同じ問い――人間とは何か――を追い求めている」

そのひとつの答えとして、まず浮かび上がってきたのが「分かち合う心」でした。ともに生きるために、共感を仲立ちにして仲間との絆を結ぶ。そして、食料も分かち合って生きる。では、わたしたちの祖先は、どのようにして「人間らしさ」の第一歩といえる「分かち合う心」を獲得したのか。映画「ナイト・ミュージアム」の舞台にもなったアメリカ自然博物館の学芸員であるイアン・タッタソール博士などは、チンパンジーが森に留まったのに対して、人間は森を離れ、草原に出ていったことが大きな原因だと見ています。

草原で弱き存在であったことが人間の協力を生んだというわけです。タッタソール博士は以下のように発言しています。

「草原では個体数が多いほど安全なので、初期人類は、大きな協力的な集団で暮らしていたでしょう。より開けた危険な環境でも、誰かが捕食動物を見張れる規模の集団で暮らしていたと考えられます。そもそも、すべての高等霊長類グループは、ほかの哺乳類と比べるときわめて協力的です。協力はヒト科の非常に基本的な特徴で、私たちの進化の初期段階ですでに現れた社会的特徴です。私たちホモ・サピエンスの協力は攻撃のためではなく、自分たちを保護するために必要だったと思います。捕食に対する脆弱さが、初期ヒト科にとっては、協力のより決定的な要因だったと思います」

では、人間らしい協力は、そのように築かれたのでしょうか。

NHKスペシャル取材班は、ハーバード大学の進化生物学者のマーティン・ノワク博士の研究室を訪ねました。東京大学や九州大学との共同研究も行っていて日本にも詳しいノワク博士は次のように言いました。

「人間は協力のチャンピオンです。狩猟採集民の社会から国家間まで、協力は人間社会において組織を形作る決定的な原則だと思います。地球上のどの生き物も、人間ほど協力と寝返りの複雑なゲームに取り憑かれているものはいません。協力は2人の人間が一緒になると生じます。一方が何かしら相手に対して協力すると、他方の利益になる。もし私があなたを手伝えば、それは協力です。私が一定額の費用を払えばあなたの利益になります。そこで生まれる疑問は、なぜ自然淘汰が協力につながるか、ということです」

このノワク博士の発言を受けて、浅井氏は述べます。

「自然淘汰は適者生存だ。それは競争である。本来、私たちは競争をしているわけだから、それは直ちに、ほかの人を助けるべきではないという意味になるかもしれない。それにもかかわらず協力は進化した。つまり、自然淘汰が協力につながる筋道があるということだ」

ノワク博士は「これが起きるためには協力の進化メカニズムが必要です」と語ります。もっとも重要なメカニズムは互恵性だといいます。互いに助け合うという意味ですが、人間の営みを理解するのには2種類の互恵性があるといいます。ノワク博士のいう「2種類の互恵性」とは以下の通りです。

「ひとつは直接互恵性。直接互恵性とはたび重なる交流を指している。たとえば私があなたを手伝う。そして次の日にはあなたが私を手伝う。それから私があなたを手伝う。そして頻繁に会い、時間と共に私たちの関係は協力、友情と呼べるものに発展していく。これが直接互恵性だ。もうひとつのメカニズムがさらに重要だとノワク博士はいう。それは間接互恵性だ。私があなたを手伝うと、『私は頼もしい人間である』というよい評判が広がり、ほかの人もそれを知るようになる。そして私に協力をするようになる。『あそこに頼もしい人がいる。あの人に協力したい』という協力の仕方が間接互恵性だ」

こうした互恵性が生まれたのは、人間が脳を大きくしたため難産になったたからだと説明されます。

わたしも常々、「人間とは何か」といった問題を考えていますが、本書を読んで「なるほど!」と思ったことが多々ありました。『人間はどこから来たのか、どこへ行くのか』の書評では、最終章の第10章だけでも読むといいと書きましたが、本書の場合は第1章だけでもいいでしょう。言い換えれば、本書の第1章と『人間はどこから来たのか、どこへ行くのか』の第10章を続けて読めば、ほとんどの人間に関する謎は解けるように思います。