- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.08.20

『葬制の起源』大林太良著(中公文庫)を再読しました。

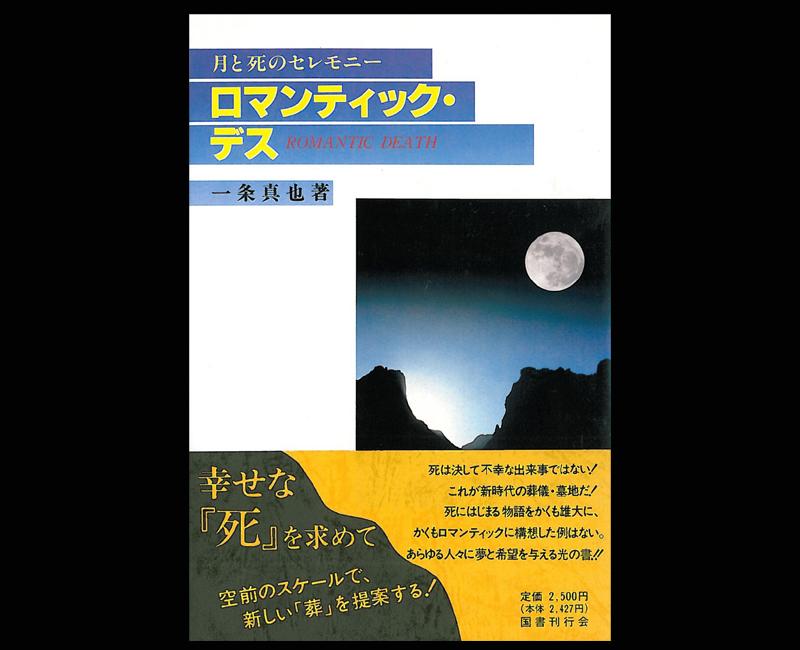

著者は2001年に亡くなった民族学者で、わが国における神話学の第一人者でした。本書は人類史の重要問題としての葬制をテーマにした名著で、もともと1977年に角川選書として刊行されています。『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)を書いたときに参考文献として重宝した本です。『唯葬論』執筆のため、じつに25年ぶりに読み返しました。

本書の帯には「人類にとって永遠のテーマ 死と他界観の解明にいどむ」と書かれ、カバー裏には以下のような内容紹介があります。

「死は人類にとって永遠の課題であり、死に直面した人類は、さまざまな習俗や他界観を発達させてきた。本書では世界各地の葬法の諸相を概観し、さらに日本の葬制の文化史を、日本文化の形成に参与したと考えられるいくつかの文化複合との関連において検討する。人類の精神史の重要問題=葬制をテーマに、日本民族文化の源流を探る画期的論考」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

第一章 死と人間

第二章 先史時代の葬制

第三章 民族学的研究の歩み

第四章 葬制の諸形式

第五章 死後の幸福

第六章 日本の葬制

第七章 エピローグ―ヴェラの挽歌

「あとがき」

「増補版あとがき」

「文庫版あとがき」

「参考文献」

「解説」(小林達雄)

第一章「死と人間」には、以下の「死の起源」神話が紹介されています。

「人間は元来は死ななかった。また若くなったのである。もしも古い褐色の皮膚が醜くなり皺が寄ってくると、人々は水中に身を沈めて水浴中に皮を脱いだ。その古い皮膚の下には、新しく若々しい白い皮膚が現われるのであった。その当時、ミミンググングという名の祖母がいた。彼女にはヌガイアングヌガイアングという名の小さな孫がいた。この老婆が人生に疲れたときに、彼女は水のところに行き水浴した。そのとき古い皮膚は身体からとれて彼女によって脱ぎすてられた。さて彼女は美しい白い外観になって彼女の村に向かい家のなかにあがっていった。彼女の孫は祖母を見たとたん、ひどくびっくりして泣きはじめた。彼女は孫をなだめようとした。

『おまえはなぜ泣くの?わたしはおまえのおばあさんだよ!』

孫は泣きじゃくりながら答えた。

『ちがう、ちがう、ぼくのおばあさんはそんなかっこうじゃないよ』。

どんなになだめても孫は静かにならないので、とうとう祖母はおこってしまい、水べにもどって、そこにまだ横たわっていた皮膚をふたたび着た。

さて彼女がまた孫のところにやってくると、孫は自分の昔の祖母をまた見たのでよろこんだ。けれども彼女は孫に言った。『バッタは脱皮するが、おまえたち人間は今後は死ななくてはならないのだよ!』そう言って彼女は死んだ。それ以来、死ぬのは人間の運命である。しかし人間は高齢になってはじめて死んだ。ところがのちになって呪術が現われるようになると、人間はその通常の寿命には達しなくなった。つまりすべての人は、呪術のおかげで、時期がくる前に死ぬようになったのである」

これは東北ニューギニア族の「死の起源」神話ですが、著者は述べます。

「人間はなぜ死ぬのか? この問題に答えるため、世界各地の民族は、さまざまな答えを神話の形で語り伝えてきた。『古事記』や『日本書紀』にも、また『旧約聖書』にも死の起源の神話が語られている。

この死という人生の重大な、そして不可解な現象に対するもう1つの対応のしかたは、葬儀である。現世における生活にしめくくりをつける死は葬儀をもってしるしづけられる」

続いて著者は「葬制と社会」について論じ、以下のように述べます。

「死はたんなる個人のできごとではなく、社会的な存在としての個人が死ぬのである。したがって葬儀も社会的な制度である。

この視点から葬儀の問題に深いメスを入れたのは、フランスのデュルケム学派の社会学者ロベール・エルツの『死の集団表象研究への一寄与』という論文であった。彼は死を人生における他の大きなできごと、ことに誕生と成年式と比較し、大幅に一致点がみられることを見いだした。つまり、どの場合においても問題となっているのは、ある社会への導入あるいは、ある社会的地位から他の社会的地位への移行が問題となっており、葬儀の場合には生者の集団から死者の集団への移行が問題となっているのだ。民族学者ファン・ヘネップのことばをかりるまでもなく、葬儀は、≪通過儀礼≫(rites de passage)の1つにほかならない。つまり人生のおもな関門を通過するときに営まれる儀礼の1つなのである」

しかしながら、葬儀は単なる通過儀礼以上の深い社会的意味を持っています。自らの実地調査に基づいて、葬儀の社会的意味を強調したのはラドクリフ=ブラウンとシェーラーでした。著者は以下のように紹介します。

「ラドクリフ=ブラウンは、社会人類学の古典でもある『アンダマン諸島民』において、このベンガル湾の採集狩猟民についてこういっている。その社会の成員の1人が死ぬことによって、社会構造の均衡は大きな攪乱をうける。葬儀を営むことによって、秩序をうちたてなおし、死者がのこした空隙を象徴的に埋めなければならない。同時に死者の霊魂には、新しい場所が与えられ、それが死者の社会のなかに移行することを可能にしなくてはならない。そうしなければ、死者がもどってきて、再建された秩序を乱すかもしれないのである」

続いて、南ボルネオの原住民ガジュ・ダヤク族を長年調査したプロテスタント宣教師シェーラーの業績が紹介されます。

「シェーラーが名著『南ボルネオのガジュ・ダヤク族の神観念』においてとらえたのは、まさにその体系である。彼はガジュ族の宗教を、神話、儀礼、社会組織の三者の相互作用からこう説明した。これらの相互関係の共通の中心をなしているのは神観念である。葬儀とは世界創造神話を演劇化したものである。死は宇宙の神的な秩序をかきみだし、社会に不幸をこうむらせる。この混乱状態を終わらせるためには、大きな祭式を催して秩序を回復し、かつ創造を象徴的にくりかえさなくてはならない。つまり、死によって破壊された≪宇宙の秩序≫を新たにするという葬儀の任務は、創造神話を演出することによって達成されるのである」

第五章「死後の幸福」では、さまざまな民族の死後観を俯瞰しながら、著者は以下のように述べています。

「死後の世界が現世の単純な延長であるという観念、ことに生前の習俗の遵守が決定的であるという考えのなかから、死後の世界は現在の単純な継続ではなく運命の逆転も生じうるという考えが生まれでたときが、人類の道徳観念の歴史の上で大きな出来事であったと言えよう」

「悪いことをすれば地獄に落ちる」という言葉に代表されるように、死後の世界観が道徳観に多大な影響を与えたことは容易に理解できます。

第六章「日本の葬制」では、著者は柳田国男の「葬制の沿革について」をはじめとした日本民俗学の研究成果を紹介しつつ日本の葬制について論じますが、最後は日本を超えて人類的スケールに至ります。「葬礼競技」の問題で内陸アジアの相撲を取り上げ、葬儀に当たって相撲をとることは、内陸アジアの遊牧民に一般的な習俗であったと述べたのです。相撲に限らず、競馬その他のさまざまな競技が行われています。つまり。葬礼競技が内陸ユーラシア葬制の重要な特徴をなしているのです。

スイスの古典学者カール・モイリは民族学についても深い造詣をもっていましたが、特に葬礼競技について重要な研究を行いました。モイリによれば、現代のオリンピック競技のもととなった古代ギリシャのオリュムピア祭典も、内陸ユーラシア葬礼競技につらなるものでした。彼は、1860年代のはじめに裕福なキルギス人アタ・バクが1年前に死んだ父の供養のために催した祭典を例にあげています。キルギス草原で催されたこの祭典には5000人にのぼる人々が集まりましたが、祭典の4日目に催される競馬がハイライトでした。また、キルギスの英雄叙事詩には、競争、レスリング、騎馬槍試合、競馬などが催される葬儀としての祭典が出てきます。

葬礼競技は、この北方ユーラシアの分布領域以外ではポリネシアにも見られます。たとえばキャプテン・クックの死は、ポリネシア人によって競技祭典をもって祭られました。また、カロリン諸島とベレプ群島とピネス島では、埋葬後しばらくしてから擬戦が行われます。ニューギニアのアストロラーベ湾では、死体を埋葬する前に男たちがこのような擬戦を行い、セレベスのトラジャ族は死者祭宴にあたって擬戦により精霊を駆逐しようとします。オーストラリアのクィーンズランドの原住民は、毎年擬戦を行って、この1年に死んだ者の精霊を空中に鞭打つことによって脅して追い払います。北アメリカのオマハ族では、これらの闘技は競技の性格を持っています。ボルネオのミラノ族では、酋長の死者祭宴にあたっては闘鶏を行い、インドシナのラオ族は相撲を行います。コーカサスのヘヴスール族では、死者祭宴のために催される競争と射的の賞品は、死者の衣類と家畜です。

日本も例外ではありません。『シンポジウム日本の神話』の中で、考古学者の森浩一氏は次のような注目すべき発言をしています。

「高句麗の古墳壁画に相撲をしているのが3例あります。どうもふんどしをした相撲とりのスタイルが、高句麗の場合、お葬式の儀礼と関係があるように思うのです。そうすると『皇極紀』(元年7月)の相撲をとらせたという文献も、あそこを読んでみたら、あの前に百済の大使の子と従者が死んでいるのです。そのすぐ後に健児に相撲をとらせたと出てくるのです。ひょっとしたら相撲がそういうお葬式の儀礼と結びついているのです。・・・・・・『垂仁紀』にある野見宿禰と当麻蹴速が相撲をしたという記事です。野見宿禰というのは土師氏の祖ですね。土師氏は古墳をつくる集団です。当麻のほうも、土師氏ほどでなくてもお葬式に関係のある集団です。そうすると、どっちもお葬式や古墳づくりなどに関係のある集団です。それが相撲で事を決しているというのは、なかなか示唆に富んでいる」

オランダの文化史家ヨハン・ホイジンガは「遊びは文化よりも古い」と言いましたが、わたしは『ロマンティック・デス』で「葬儀は遊びよりも古い」と言いました。実際、相撲や競馬や祭りやオリンピックなどの「遊び」の起源は、葬儀と深い関係があることが『葬制の起源』を読めば理解できます。

葬儀の中から広い意味での「遊び」、ひいては「文化」が生まれたのです。

遊びと文化の本質が最もプリミティヴな形で表れているジャンルの1つに「演劇」がありますが、当然ながら葬儀は演劇とも深く関わっています。葬儀とは、世界創造神話を演劇化したものと言われます。

宇宙の創造の観念を持っている文化レベルの高い(日本民族も含まれている)においては、その宗教は神話、儀礼、社会組織の三者が相互に作用し合っているといいます。そして、これらの相互関係の共通の中心をなしているのは「神観念」です。また、高い文化レベルに達した民族は、宇宙の秩序と人間社会の秩序との間に密接な関係があると考えます。死は、宇宙の神的な秩序をかき乱し、社会に不幸をこうむらせます。この混乱状態を終わらせるためには、大きな祭式を催して秩序を回復し、かつ創造を象徴的に繰り返さなくてはなりません。すなわち、死によって破壊された「宇宙の秩序」を新たにするという葬儀の任務は、創造神話を演出することによって達成されるのです。

本書のエピローグには「ヴェラの挽歌」というものが紹介されています。ヴェラは南ポリネシアのマンガイア島の首長の甥です。1770年頃に彼が死んだとき、華やかな葬儀が催され、挽歌がうたわれました。挽歌は、精霊となったヴェラが他の精霊たちの一群を島のまわりをぐるりと案内し、海を越えて精霊の国である「あの世」におもむくさまを描き出しています。悲劇的な合唱と独吟の対話が繰り返されますが、突如として挽歌の途中に合唱にヴェラがしばしのあいだ加わります。死者にも発言の機会が与えられているわけですが、心を揺さぶるような哀悼の意が表現されたロマンティックな挽歌となっています。

本書に影響を受けた『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』

本書に影響を受けた『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』

本書の「解説」の最後に、小林達雄氏が以下のように述べています。

「本書は、死という永遠の大問題について、民族学はもとより、神話学、考古学の成果を随所にとりこんで論じた大林学の典型である。その大林がエピローグにヴェラの挽歌を引用するとき、ただに死を民族学的な研究対象とするにとどまらず、その背後に潜む死の抒情性に心を動かす大林の姿がほのかに見えてくるのである」

そうです、本書には「死の抒情性」の香りが漂っているのです。

やはり、本書は『ロマンティック・デス』に多大なインスピレーションを与えてくれた本でした。四半世紀ぶりに本書を読み直して、わたしは葬儀についての考えを「初期設定」したような気分でした。

大林太良は、民族学と比較神話学の研究から出発して、日本の神話をアジア諸国の神話と比較した人です。神話には伝播説と普遍心性説とがある中で、彼はユーラシア大陸の古代における交流を証明することで、有史以前の広範な伝播の仮説を打ち立てました。

晩年は東京女子大学を定年より早く退職し、世界中の神話の中で太陽や月、星、王権や死などがどのように語られているかを項目ごとにまとめる壮大な作業に着手しました。その端緒として大著『銀河の道 虹の架け橋』を著しました。星や虹を研究する意図を「人類の精神史」を描くためとして、次の構想として「月の神話」をまとめたいと語っていたそうです。しかし、志半ばにして72歳で肝硬変に倒れました。世界の神話に精通した著者による「月の神話」の大著をぜひ読みたかったです。