- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.08.23

『仏教思想のゼロポイント』魚川祐司著(新潮社)を読みました。

「『悟り』とは何か」というサブタイトルがついています。

著者は1979年千葉県生まれで、東京大学文学部思想科で西洋哲学を専攻、また同大学院人文社会系研究科でインド哲学・仏教学を専攻しています。2009年末よりミャンマーでテーラワーダ(上座)仏教の教理と実践を学びつつ、仏教・価値・自由などをテーマにした研究を進めているとか。

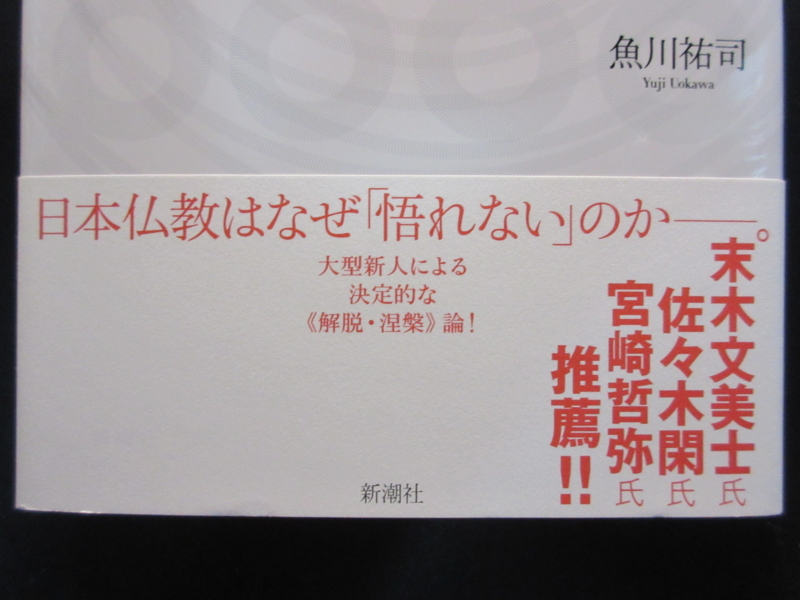

本書の帯

本書の帯

帯には「日本仏教はなぜ『悟れない』のか―。」「大型新人による決定的な《解脱・涅槃》論!」「末木文美士氏 佐々木閑氏 宮崎哲弥氏 推薦!!」と書かれています。著者は、仏教の開祖であるゴータマ・ブッダが求め、達成した解脱・涅槃(仏教の原点=ゼロポイント)を明晰な論理力と巧みな文章力で説いています。発売以来、大きな話題になっているようです。

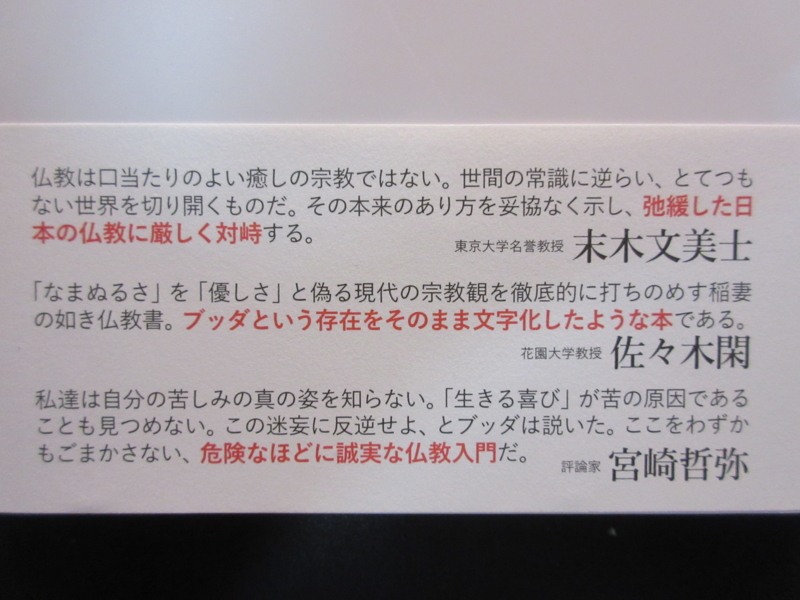

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の目次構成は以下のようになっています。

「はじめに」

「前提と凡例」

第一章 絶対にごまかしてはいけないこと―仏教の「方向」

第二章 仏教の基本構造―縁起と四諦

第三章 「脱善悪」の倫理―仏教における善と悪

第四章 「ある」とも「ない」とも言わないままに―「無我」と輪廻

第五章 「世界」の終わり―現法涅槃とそこへの道

第六章 仏教思想のゼロポイント―解脱・涅槃とは何か

第七章 智慧と慈悲―なぜ死ななかったのか

第八章 「本来性」と「現実性」の狭間で―その後の話

「おわりに」

「あとがき」

「註」「索引」

「はじめに」の冒頭を著者は次のように書きだしています。

「本書は仏教を『わかる』ための本である。『わかる』というのは、知識の量を増やすことではなくて、そうした知識を相互に関連づけながら、統一的に理解することができるような筋道を、自分の中に設定できること。本書はそのような筋道を、仏教を『わかりたい』読者に対して、提供することを目的とする」

本書では仏教思想のゼロポイント、すなわち解脱・涅槃とそれがもたらす結果についての考察が行われますが、その導きの糸として以下の2つの具体的な問いが立てられています。

1.ゴータマ・ブッダの言う解脱・涅槃とは何か

2.ゴータマ・ブッダは「悟った」後、なぜ死ななかったのか

第一章「絶対にごまかしてはいけないこと―仏教の『方向』」には、以下のように書かれています。

「現代日本の仏教に関する言説の中には、例えばその縁起思想を私たちの知的枠組みにとって都合のいい形に切り取ることで、『仏教は科学的で合理的だ』と評価してみたり、あるいは戒律や慈悲の概念を取り上げて、『仏教の実践をすれば、健全で優しい人になれます』と、その処世術としての有効性を宣伝してみたりするものがしばしば見られる」

続いて、著者は以下のように述べます。

「そうした言説が流行するのは、それによって仏教に興味をもったり、あるいは本当に『健全で優しく』なったりする人も存在するがゆえだろうから、そうした理解や評価を全面的に『悪い』ものとして非難するつもりはない。ただ、それはゴータマ・ブッダの仏教に対する適切な評価ではやはりないし、また、その思想のおいしいところを取り逃し、仏教の危険であると同時に最も魅力的である部分を、隠蔽した理解でもあるとは思う」

第二章「仏教の基本構造―縁起と四諦」では、「基本的な筋道」として、著者は以下のように述べています。

「仏教の用語では、縁起の法則によって形成され、そこで衆生が迷いの生存状態にある現象の世界(sankhàrà)のことを『世間(loka)』と言い、そこを乗り越えて、そのように形成されたものに束縛されることから解放され、迷いから脱した風光のことを「出世間(lokuttara)」と言っている。

即ち、ゴータマ・ブッダの仏教において目指されていることは、衆生をこの『世間』の存在状態から『出世間』へと移行させることであり、その手段は、縁起の法則によって形成された私たちの苦なる現状について、その原因や条件を徹見し、それを消滅させることである。『仏教は難しい』とよく言われるが、その基本的な筋道は、このように、これまた実にシンプルなものなのだ」

著者はミャンマーでテーラワーダ仏教の教理と実践を学んでいますが、日本で唯一のミャンマー式寺院である「世界平和パゴダ」と縁の深いわたしにとって、その体験談は興味深いものでした。第三章「『脱善悪』の倫理―仏教における善と悪」の冒頭には、以下のように書かれています。

「ミャンマーには『瞑想センター(meditation center)』と呼ばれる施設が、国中にいくつもある。『センター』といっても、実際には僧侶がトップを務める寺院なのだが、その中でも、出家・在家を問わず広く希望者(とくに外国人)を受け入れて、衣食住を提供しつつ、瞑想の指導をする準備のある施設のことを、そのように呼んでいる。

滞在費用は、在家者であれば任意の布施で構わないし、出家者であれば全く必要がない。運営費は、多く地元の人々の寄付によって賄われており、本気で修行する気持ちさえあれば、出家者であれ在家者であれ、とりあえずは生活の心配をすることなく、年単位で瞑想に集中する生活を送ることが許される。仏教に対する信仰と布施の文化が根付いている上座部圏の国だからこそ運営できる、たいへん貴重な施設である。

さて、そのような瞑想センターの1つで、国際的にも非常に有名な大規模森林僧院を訪ねた時に、とても印象的な経験をした。そこで既に7年以上も滞在している、古株の日本人僧侶がいるというので挨拶に行ったところ、彼が私に対して開口一番に、『ここで瞑想しても人格はよくなりませんよ』と言ったのである」

要するに「瞑想で人格はよくならない」というのだが、テーラワーダ仏教に素朴な幻想を抱いている多くの日本人にとっては痛烈な一言でしょう。世界の仏教界において、ミャンマー仏教は瞑想における無比の存在となっています。著者は次のように述べています。

「現代日本では、オウム真理教事件の記憶が薄れてきたことと、またテーラワーダやチベット仏教などの新しい紹介が増えてきていることもあって、スピリチュアルな実践としての瞑想への関心は、増加傾向にあるようである」

第四章「『ある』とも『ない』とも言わないままに―『無我』と輪廻」では、著者は以下のように述べています。

「仏教に対するよくある誤解の1つとして、『悟り』とは『無我』に目覚めることなのだから、それを達成した人には『私』がなくなって、世界と1つになってしまうのだ、というものがある。だが、実際にはそんなことは起こらない。最初に述べたように、どれほど長く修行して、一定の境地に達したとされる僧侶であっても、身体が溶けて崩れるわけではないし、彼の視界が他者の視界と混ざるわけでもないし、彼の思考と他者の思考に、区別がなくなるわけでもない。ゴータマ・ブッダが『私(aham)』という言葉を使って説法をしたように、現代の高僧にも『私』はあるし、『個体性』だって残存しているのである」

また、日本では仏教というと「輪廻」のイメージが強いですが、日本人の多くは「輪廻」を誤解しているとして、著者は次のように述べます。

「現代日本で一般に『輪廻』と言う場合、私たちは主観的には明晰判明に存在している『この心』が、何かしら『魂』のような実体として様々な存在に生まれ変わっていくといった、物語のことを想定しがちである。死ねば眼・耳・鼻・舌・身の五感を伴った身体が消滅するのは経験的に知っているから、輪廻があるとすれば、存続していくのは意識、即ち『この思い』だろうというわけだ」

しかし著者は、「識(vinnana)」が輪廻の主体であると主張したサーティ比丘がブッダから激しく叱責されたことからもわかるように、この考え方は仏教の輪廻の解釈としては正しくないと言います。現象の世界において認知できるものは全て縁生のものであり、したがって無常・苦・無我であるというのです。それは「主観」を構成する識(意識)であっても例外ではないといいます。

それでは、「何」が輪廻をし続けているのでしょうか。著者によれば、それは仏教の立場からすれば、行為の作用とその結果、すなわち業による現象の継起であるといいます。つまり、行為による作用が結果を残し、その潜在力が次の業(行為)を引き起こすというプロセスが、ひたすら相続しているというのが、仏教で言うところの「輪廻」の実態であるというのです。中部経典の文句に「衆生とは業を自らのものとし、業の相続者であり、業を母胎とし、業を親族として、業を依りどころとするものである」と言われるのはそれゆえなのだとか。

第七章「智慧と慈悲―なぜ死ななかったのか」の冒頭には「安楽であれ、安穏であれ 一切衆生は幸福であれ」という『慈経』の一節が紹介されています。わたしは『慈経 自由訳』(三五館)を上梓しましたが、この箇所を「すべての生きとし生けるものが 幸せであれ 平穏であれ 安らかであれ」と訳しました。『慈経』は、テーラワーダ仏教の根本経典です。

この第七章では「遊び」についての考察を非常に興味深く読みました。

ブッダの仏教は、「凡夫が生の内容だと思っているところのもの」を、少なくともいったんは否定するものでしたが、「生」そのものを徹頭徹尾否定するものであったとは言い切れないとして、著者は次のように述べます。

「ならば、彼らは人生の残りの時をどのように過ごすのか。渇愛を滅尽し解脱に至った者たちは、存在することを『ただ楽しむ』のである。それはもちろん、『欲望の対象を楽しみ、欲望の対象にふけり、欲望の対象を喜ぶ』ような、執著によって得られる『楽しみ』ではなく、むしろそこからは完全に離れ、誰のものでもなくなった現象を観照することによってはじめて知られる、『最高の楽(paramam sukham)』と言うべきものだ」

著者は続けて、以下のように述べています。

「対象への執著がなく、利益が得られるわけでもなく、必要が満たされるわけでもないが、『ただ楽しい』。そのようなあり方のことを、『遊び』と呼ぶことは許されるだろう。仏教では、何ものにもとらわれない自由闊達な仏の境地のことを『遊戯三昧』と形容するが、ここで言う『三昧』は、『集中』というより『まじりけがない』というほどの意味。つまり、解脱者たちの生きる時間は、その本質として、純粋な『遊び』であるということだ」

わたしは最新刊の『唯葬論』(三五館)において「遊び」の本質を「肉体を超えて魂を自由にすること」であると述べました、そして、それは哲学・芸術・宗教が究極的に目指すものであり、葬儀にも通じる世界であると述べました。「遊戯三昧」とはまさに「魂を自由にする」ことにほかならないでしょう。

そして、著者は「仏教の本質」について次のように述べています。

「仏教の本質は、『世界』を超脱した無為の常楽境を知った上で、そこから敢えて、物語の多様に再び関与しようとすることにある。したがって、そこに新たな物語が様々な仕方で示現することは当然なのだが、それらが『仏教』であるためには、そうした物語があくまで『遊戯三昧』の境地から、執著を離れた形で語り出されていることが必要だ。『無量の法門』が、その現象形態は様々でも、全て『仏教』であると言えるのは、それを語る人たちが、『物語の世界』を超出することを通じて、ゴータマ・ブッダと同じものを見たことに、原理的には基づいているはずだからである」

第八章「『本来性』と『現実性』の狭間で―その後の話」では、ミャンマー仏教とタイ仏教について、著者は次のように述べています。

「ミャンマーとタイは、ともに上座部圏に属する国であり、多くの国民がテーラワーダ仏教徒であるが、それぞれの国で実践されている仏教の性質には、やはり微妙な差異がある。そして、中でも顕著な相違であると考えられるのが、その涅槃に対する把握の仕方だ。総じて言えば、ミャンマーの仏教徒たちにとって、涅槃とは本書で述べたような瞑想による無為の領域の覚知のことであり、タイの仏教徒たちにとって、涅槃とは瞑想時に限らず、行住坐臥の全てにおいて実現されている、人格の一定の状態を指すように思われる」

「おわりに」で、著者は、ゴータマ・ブッダの教説は本質として「非人間的」な性質を有しており、それを彼自身も自覚していたとした上で、以下のように述べます。

「しかし、そうだとすると、ゴータマ・ブッダの仏教というのは、『非人間的』な教えを、ただシンプルに説いたものであるということになる。予断を排してテクストだけを素直に読めば、そういう結論にならざるを得ない。

そこで、このような仏説の性質に接した人々は、多く2種類の態度を示す。1つは、経典の説から私たちの価値観に沿うものだけを取り出して切り貼りし、それを『人間として正しく生きる道』だと言い張ることであり、そしてもう1つは、『小乗の仏教など所詮その程度の教えだ』と、それ以上は考えずに軽視することである」

「おわりに」の最後で、著者は以下のように述べます。

「ゴータマ・ブッダの『非人間的』でシンプルな教えは、それにしたがった実践を行うことによって、無為の涅槃の覚知という、『物語の世界』の中では決して見出すことのできない価値ある経験へと、修行者を導いてくれる。『仏教思想のゼロポイント』とは、その経験のことを言うのであり、そして、そこから有為の現象を反照した時の風光が、2500年のあいだ、仏教徒たちに飽きることなく口を開かせ続ける原動力になった。本書に記したのは、まとめればそれだけのことである」

日本の大乗仏教の知識・論理とテーラワーダ仏教の実践経験を併せ持った人物は、それほど存在しません。日本では『人生で大切な五つの仕事』の著者である高野山大学教授の井上ウイマラ氏が第一人者として知られますが、まだ36歳と若い著者もこの井上氏の系譜に連なる人でしょう。著者は、「無我・輪廻」「解脱・涅槃」「利他行・大乗」といった仏教の核心部分を正面から論じていきます。その論理整合性には唸りました。

本書の帯裏には「仏教は口当たりのよい癒しの宗教ではない。世間の常識に逆らい、とてつもない世界を切り開くものだ。その本来のあり方を妥協なく示し、弛緩した日本の仏教に厳しく対峙する」という東京大学名誉教授の末木文美士氏のコメントが寄せられていますが、わたしもまったく同感です。これはまた楽しみな論客が現れたものです。いつか、著者を世界平和パゴダに招待して、いろいろと語り合ってみたいと思いました。