- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.09.05

『日本人の魂のゆくえ』谷川健一著(冨山房インターナショナル)を紹介します。

「古代日本と琉球の死生観」というサブタイトルがついています。

著者の谷川氏は、この読書館で紹介した名著『常世論』を書いた民俗学者です。

文化功労者であり、現在は日本地名研究所の所長を務めておられます。

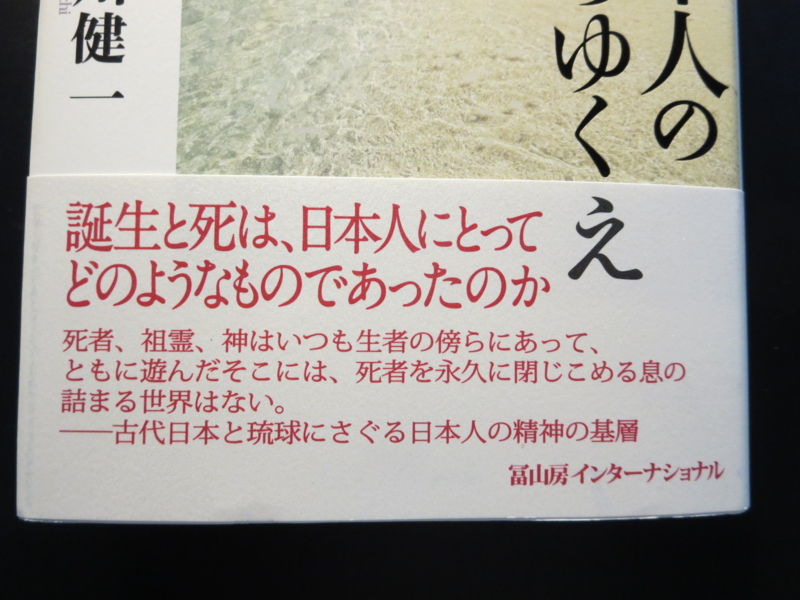

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には沖縄の離島と思われる青い海と白い砂の写真が使われ、帯には「誕生と死は、日本人にとってどのようなものであったのか」「死者、祖霊、神はいつも生者の傍らにあって、ともに遊んだそこには、死者を永久に閉じこめる息の詰まる世界はない。―古代日本と琉球にさぐる日本人の精神の基層」と赤字で書かれています。

「覚え書き」によれば、本書は『青と白の幻想』(三一書房、1979年)、『産屋の民俗』(国書刊行会、1981年)、『常世論』(平凡社、1983年)、『南島文学発生論』(思潮社、1991年)、『渚の思想』(晶文社、2004年)、『賤民の異神と芸能』(河出書房新社、2009年)所収の諸篇を再構成し、大幅な加筆・訂正を試み、新稿を付したものだそうです。なお、本書のタイトル「日本人の魂のゆくえ」は、もともと『常世論』のサブタイトルでした。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章 この世の渚、常世の渚

第一章 産屋考

第二章 槻の小屋

第三章 喪屋の風景

第四章 遊部考

第五章 挽歌の発生

第六章 挽歌から相聞歌へ

第七章 冥府からの帰還

第八章 御窟考

第九章 三輪山異聞―三輪山の天皇霊

第十章 祭場と葬所―「山宮考」覚書

第十一章 洞窟の風葬墓

第十二章 青の島とあろう島

第十三章 ニライカナイ

終章 明るい場所

対談「日本人の魂のゆくえ」谷川健一・大江修

「覚え書き」

序章「この世の渚、常世の渚」の冒頭には、以下のように書かれています。

「日本人の意識の根元に横たわるものをつきつめていったとき『常世』と呼ばれる未知の領域があらわれる。それは死者の国であると同時に、また日本人の深層意識の原点である。いやそればかりではない。日本人がこの列島に黒潮に乗ってやってきたときの記憶の航跡をさえ意味している。仏教やキリスト教の影響による世界観や死生観が支配する以前の日本人の考え方を『常世』の思想はもっとも純粋かつ鋭敏にあらわしていると私にはおもわれる」

「第2回 沖縄海洋散骨」で主催者挨拶する

「第2回 沖縄海洋散骨」で主催者挨拶する

また、わたしのブログ記事「沖縄海洋散骨」に書いたように、わたしは今年の4月9日に沖縄県那覇市の海で行われたサンレー沖縄主催による「第2回 沖縄海洋散骨」に立ち会いましたが、そのときに持参していた本書の序章「この世の渚、常世の渚」に書かれた以下の文章が心に沁みました。

「沖縄の海を眺めるときの感動は、日常的な空間と非日常的な空間、現世と他界とが一望に見渡せるときのそれである。それを一語で表現するとなれば『かなし』という語がもっともふさわしい。沖縄では『かなし』という語は愛着と悲哀の入り混じった語として、今日でも使用されている。現世への愛着と他界への悲哀だけでなく、現世の悲しみと祖霊の在ます他界への思慕もこの言葉にはこめられている。碧玉色の内海と青黒い外海とを隔てるものはリーフにあがる白い波である。その白い波しぶきとまじりあう明るい冥府がほしいばかりに、私は珊瑚礁の砂にくるぶしを埋めてきた」

著者は、八重山諸島の「葬所」に思いを馳せながら、日本人の「他界」について以下のように述べています。

「村がひとつの宇宙であり、村境は現世と他界の接点と考えられていた時代、他界は現世の延長でしかなく、現世と他界はまったく相似の世界であるとみなされていた。与那国島ではハーリー船の競技がおこなわれる5月4日には、後生でもハーリー船の競技があると信じられていた。後生とはあの世をあらわす南島語である。私はまえに、八重山で池間島出身の巫女(ユタ)から、この世で警察官をしていたものは、後生でも警察官になり、この世で学校の教師だったものは、あの世でも教師であり、そしてこの世に葬儀があるようにあの世にも葬儀があるという話を聞いた。その巫女が後生にいってかえるとき、後生の人たちは波打ち際に立って自分を見送った、と語ったことをおぼえている」

与那国島の砂浜にて

与那国島の砂浜にて

さらに著者は、『丹後国風土記』逸文にある浦島の子が海神の娘に送った「子らに恋ひ 朝戸を開き 吾が居れば 常世の浜の 浪の音聞ゆ」という歌を紹介し、この歌から古代人が常世には浜があると想定していたことがわかると述べ、次のように書いています。

「私はふしぎな1枚の絵を思い出す。それは『宣長と篤胤の夢中対面の図』である。本居宣長の生前にはその名前さえ知らなかった平田篤胤が、宣長の死後、夢の中で出会い、師弟の契約をしたというもので、このときの夢を篤胤が絵にかかせたものである。それによると、篤胤は波打ち際に手をつき、立ったままの宣長に初対面の挨拶をしている。ここにおいても篤胤が夢に見た常世の渚が表現されている。

この世とあの世はまったく相似の事象を反映する合わせ鏡である。そこでこの世の渚と常世の渚があるのはとうぜんのことであった。これを1冊の書物にたとえてみると、その開かれた左右対称のページはそれぞれこの世であり、あの世であって、その中心軸にあたるものが、渚であった」

そして著者は、「渚」について次のように述べるのでした。

「渚は陸とも海とも見分けのつかない不思議な境界である。それゆえに、かつては現世と他界とをつなぐ接点とみられ、そこに墓地も産屋も設けられた。海からの来訪神や死者の魂を送り迎える儀礼の場所が渚であった。海の彼方から寄りくるものへの切実な期待と畏怖の情は、日本人の心理の底深く宿っている」

第三章「喪屋の風景」では、沖縄の民俗学者である伊波普猷が「南島古代の葬制」の中で、沖縄本島の東海岸にある津堅島では明治の中頃まで、人が死ぬとムシロで包んで、「後生山」と呼ばれた藪の中に放ったが、その家族や親戚朋友たちは屍が腐乱して臭気が出るまでは、毎日のように後生山を訪れて、死人の顔を覗いて帰ったことが紹介されています。死人がもし若い者である場合には、生前の遊び仲間の青年男女が毎晩のように酒肴や楽器をたずさえ、1人ひとり死人の顔を覗いた後で、思う存分に踊り狂って死者の霊を慰めたそうです。

著者は、現代日本に生きるわたしたちから見れば奇妙に思えるこの風習について、以下のように述べています。

「こうした風習はいつ頃から始まったものであろうか。『魏志』倭人伝に『はじめて死すれば喪を停めるに十余日、当時に肉を食せず、喪主は哭泣し、他の人は歌舞、飲酒を就す。すでに葬むれば家を挙げて水中に詣り澡い浴う』とある。その起源はすくなくとも弥生後期までさかのぼることがこれで分かる。

死者を埋葬したあと、水浴するというのは、死者と接触して生じたケガレを洗いキヨメル行為である。とすれば、3世紀後半の倭国には、ケガレの観念がすでに存在したことがたしかである。ここでは倭人伝に『他の人は歌舞、飲酒を就す』という一条に注目しよう。それは喪屋での『あそび』にほかならないからである」

古代の葬制を考える上で「あそび」は大きなキーワードですが、さらに著者は続けて述べます。

「死んだばかりの肉親のまわりで、臼をつく女がいた(碓女)。泣きながら故人の追憶をうたうように語りつづける女がいた(哭女)。葬送のとき死者の頭を支えてはこぶ者がいた(持傾頭者)。死者に食物を供える役目のものがいた(御食人)。死者にかわって、供えられた食物を食べる人がいた(尸者)。身体の外に脱した死者の魂をかきあつめるためにホウキをうごかす者がいた(持帚者)。これらは死者を復活させるための儀礼の執行者であり、その行為を『あそぶ』と表現した。そうしてその復活儀礼をおこなうのは死者の近親者であった」

それが後代にはしだいに職業化し、「遊部」と呼ばれるようになりました。

「遊部」の源流には、死者のまわりで「歌舞」をなした『魏志』倭人伝があります。また、その中には著者があげた碓(臼)女、泣(哭)女なども加わっていたのでしょう。しかし後には『令集解』に「遊部は幽顕の境を隔だてて兇癘の魂を鎮むるの氏なり」と規定されました。

第十章「祭場と葬所―『山宮考』覚書」では、日本人の信仰の核心に触れる問題が取り上げられます。というのも、日本人の民族宗教と思われている神道がじつは仏教からも影響を受けているという問題です。もともと自然信仰に近かった神祇信仰が「神道」化して神社を持つようになったのは、大陸から入ってきた仏教が寺院を建てたことが最大の理由でした。著者は神道の「死穢」に触れ、次のように書いています。

「神社の中でしばしば襲われるあのどうしようもない空虚感はどこに由来するものであろうか。私の考えでは、蝕穢へのつよい警戒心、とくに死穢からできるだけ遠ざかろうとする清浄感が空虚感を生み出すのである。死者との連帯をもたないで宗教が成立するはずもないことは自明の理であるにもかかわらず、神社神道は死者の管理を仏教にゆだねた。その結果、死者の眠る大地との紐帯、大地を媒介にした生者と死者との連帯意識から生まれてくる充実感は喪失した」

続けて、著者は以下のように述べています。

「人はあるいは反問するであろう。記紀にみられる諾冉二尊の黄泉国での再会の挿話は、死穢への恐怖を物語っているだけではないかと。しかしそれは記紀成立の当時にすでに仏教の影響力が浸透していて、死をことさらに陰惨なものとして描いたともみることができるのである。それの証拠に、人が死ぬと、その埋葬された場所で近親者や友人が七日七夜歌舞をして死者をなぐさめたというのは記紀にあり、また南島の民俗の伝えるところでもある。しかしいつの頃からか神社神道はこの蝕穢の観念によって腐蝕されはじめたのだ。その結果、冠婚葬祭のうち、葬は僧侶にまかせ、あとはいただこうということになった。かくして祭と葬とは文化してしまった」

『古事記』や『日本書紀』の記紀神話にさえ仏教の影響があったという見方は一考に値します。日本人の信仰において、神道と仏教と儒教は分かちがたく共生しているというのは、わが持論です。わたしは、神道や仏教のみならず、儒教までをもその体内に取り入れている日本人の精神風土を全面的に肯定します。別に無宗教とか宗教の世俗化ということで卑屈になる必要はまったくありません。一神教の世界では戦争が絶えませんが、日本人はあらゆる宗教を寛容に受け入れます。神道・仏教・儒教の平和的共生は、日本人の信仰の基本です。

そして、そのシンボルとなる場所こそ、わたしのブログ記事「波の上ビーチ」で紹介した那覇の宗教共生ゾーンです。ここでは、わずか数百メートルの圏内に道教も含め、神道、仏教、儒教の宗教施設が隣接しているのです。いわば、異なる宗教が共生しているのです。

宗教共生ゾーンの中心をなす「波の上宮」にて

宗教共生ゾーンの中心をなす「波の上宮」にて

終章「明るい場所」では、明治の初め頃の宮古島で、長寿の老人の家では「拝み塩」の儀式が行われていたことを紹介します。著者はその所作がローマ法王が信者の口に一切れのパンを入れて祝福するのと同じであると指摘し、次のように述べます。

「古代日本では長寿を保った老人は「とこよびと」と呼ばれた。長生きして自然死をまっとうすることをもって、最も望ましいとする考えは、沖縄もおなじであった。沖縄芝居では幕が揚って最初に口上を述べる翁は『ニライの大主』であり、また竹富島の種とりの行事のとき、祭の開始にあたって、種子のはいった籠を腰に下げて祝福する翁は、海をわたってきた祖霊とおもわれていた。ここには生者も長寿の老人となれば、他界の住人と同じであるという考えが背後にある。生と死の境目は今日ほど截然としたものではなく、人が死ぬことは、ユングの考え方を借りるならば、はかり知れないほどの厖大な無意識の記憶の堆積に1つを積み重ねることであり、長寿の老人はその顕現とも化身ともおもわれたのである」

日本人の理想郷を論じた『リゾートの博物誌』

日本人の理想郷を論じた『リゾートの博物誌』

わたしは、かつて『リゾートの博物誌』において、「リュウグウ」とは「リュウキュウ」が転じたものであり、浦島太郎が到着したという竜宮は琉球、つまり沖縄ではないかと推測しました。沖縄こそは日本人の理想郷の原型であり、日本人の魂の原郷であると思えてなりません。

沖縄を日本人の魂の原郷として見た人こそ、柳田国男と折口信夫です。この2人は、その晩年の学問的情熱を沖縄の研究に注いだことは有名です。彼らが生涯をついやして追求したのは日本人の信仰であり、特にその原点としての「常世」でした。著者は「常世こそが日本人の血にもっとも深く喰い入る意識であって、それにくらべると、他の問題はすべて派生的な枝葉にすぎないことを柳田も折口も告げているように私には思われる」と述べていますが、まったく同感です。わたしは沖縄の「本土復帰」ならぬ日本人の「沖縄復帰」を提唱していますが、本書を読んでその思いをさらに強くしました。

なお、本書は『唯葬論』(三五館)でも紹介しました。