- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.09.20

シルバーウィークの最中ですが、戦後70年の節目の年に安保関連法案が無事に成立しました。わたしも思うところ多々あります。

それにしても、喪服に数珠での牛歩戦術など笑止千万です。喪服とは故人に弔意を示すための服装であって、議会でのパフォーマンス用の衣装ではありません。まったく日本人も地に落ちたものだと情けなくなります。

先の戦争で尊い命を散らせた英霊たちも、さぞ嘆かれたことでしょう。

『本当のことがわかる昭和史』渡部昇一著(PHP研究所)を読みました。

「現代の賢者」にして保守論客の大御所である著者による昭和史です。

満州事変からサンフランシスコ平和条約までを中心に扱っています。

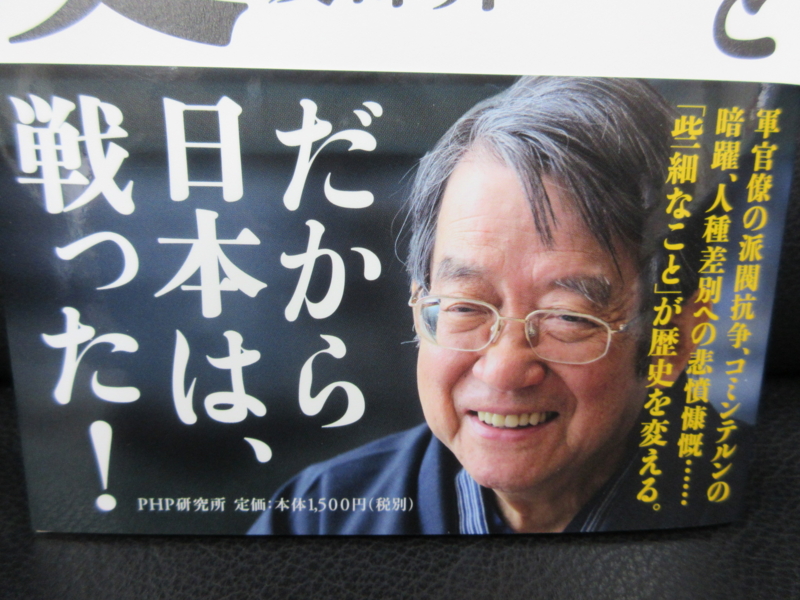

本書の帯

本書の帯

帯には笑顔の著者の顔写真とともに「だから日本は、戦った!」「軍官僚の派閥抗争、コミンテルンの暗躍、人種差別への悲憤慷慨・・・・・・『些細なこと』が歴史を変える」と書かれています。

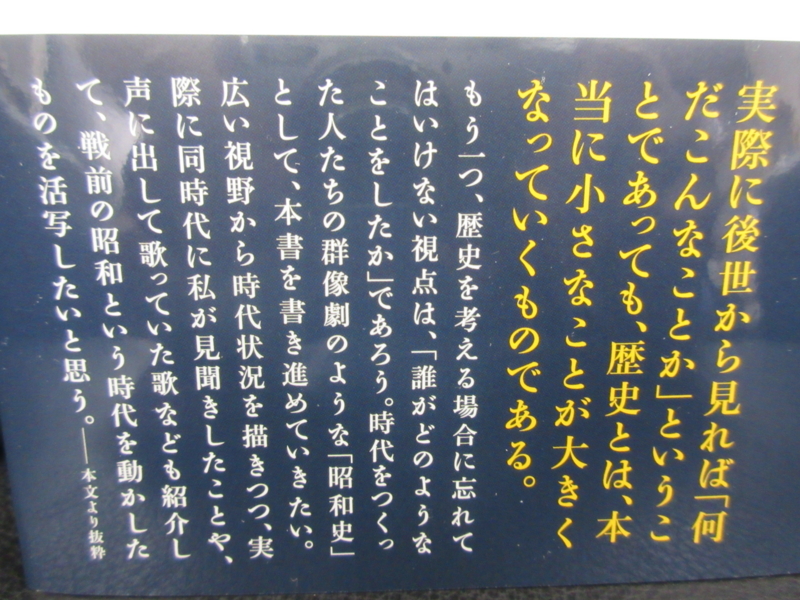

帯の裏には、以下のような本文からの抜粋があります。

「実際に後世から見れば『何だこんなことか』ということであっても、歴史とは、本当に小さなことが大きくなっていくものである」

「もう1つ、歴史を考える場合に忘れてはいけない視点は、『誰がどのようなことをしたか』であろう。時代をつくった人たちの群像劇のような『昭和史』として、本書を書き進めていきたい。広い視野から時代状況を描きつつ、実際に同時代私が見聞きしたことや、声に出して歌っていた歌なども紹介して、戦前の昭和という時代を動かしたものを活写したいと思う」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は以下のような構成になっています。

「はじめに」

第一章 誰が東アジアに戦乱を呼び込んだのか

第二章 軍縮ブームとエネルギー革命の時代

第三章 社稷を念ふ心なし―五・一五事件への道

第四章 二・二六事件と国民大衆雑誌『キング』

第五章 満州事変と石原莞爾の蹉跌

第六章 人種差別を打破せんと日本人は奮い立った

第七章 歴史を愛する日本人の崇高な使命

「はじめに」で、著者は自分がこのような本を書く意味について述べます。

「実際の戦場に、私が出ることはなかった。被爆の経験もないし、外地からの引き揚げの苦労も知らない。学徒勤労動員で土木工事や開墾作業や学校工場などで働かされたにすぎない。戦争中の日本では最も戦争から遠い所にいたことになる。ところが逆説的になるが、かえって戦争全般を見渡すときに、それは有利な立場にあったのではないかと思われるのだ」

このような考えを持ってのは著者だけではなく、外交官であった故・岡崎久彦氏はかつて次のように言いました。

「会社が潰れた場合、それについて全体がわかる人は社長とか重役しかいない。係長ぐらいでは状況全体の把握などできるわけがない。日本が敗戦したときも、その全体のことがわかる立場にいた人は、いわゆるA級戦犯といわれていたぐらいの人たちだろう。ところが戦後は、破産会社の係長ぐらいの人たちが戦争全体を把握していたかのように語っている。むしろ戦争全般を見渡せる立場にあったのは、昭和5年前後に生まれた戦争当時の中学生だったのではないか」

ちなみに、岡崎氏も著者も昭和5年生まれです。この岡崎発言を紹介してから、著者は言います。

「岡崎氏のいわれた昭和5年前後生まれの少年たちの多くは、戦争のどの分野にも全身を挙げて関わることはなかった。しかし戦争には激しく鋭い関心を持ち続けた。新聞を読み続け、『週報』(昭和11年〈1936〉から終戦の年まで発刊された週刊の政府広報誌)さえ読み続けた者もいた。ラジオも聴けた。戦時中の大本営発表も聞き続けた。

そして戦後は、戦記物や手記物をいろいろ読み続けて、傘寿も超えた。戦後に出た外国のものも読む機会があったし、東京裁判も知り、パル判決書も東條英機大将の宣誓供述書も、マッカーサーの米国上院軍事外交委員会の証言も比較的偏見なく―つまり自分の個人的体験に左右されることが少なく―視野に入れてきたように思う」

第一章「誰が東アジアに戦乱を呼び込んだのか」では「『客観的かつ科学的な歴史』という偽り」として、半藤一利氏のベストセラー『昭和史』を取り上げ、その内容についての疑問点を示します。また著者は、実際に体験した人々の話を編集したり、聞き書きする人の歴史観には注意が必要であるとして、以下のように述べます。

「体験談は多くの場合、もちろん編集者の目を経て発表される。しかも体験者はプロの書き手ではないから、誰かに聞き書きをしてもらうことも多い。その編集者や、体験談をまとめる書き手が一定の歴史観に縛られていたとすれば、残された『記憶』の方向性に大きなバイアスがかかってしまうのである。戦後のメディアの『言論空間』の中では、編集者や書き手の歴史観が、大きく東京裁判に影響されたことはいうまでもない」

また、他にも大切なことがあります。著者は述べます。

「さらに、『あの当時、相手側が何をしたのか』をきちんと書かないと、『戦争をしたがる日本人がどんどん堕落して馬鹿な戦争を始め、彼らのせいで罪なき日本人が戦地で無残な死を遂げ、空襲で焼かれ、ついには原爆を落とされて負けた』という一方的な話になってしまう。これは非常に危険なことである」

実際の歴史の具体的なエピソードで興味深かったのは、山本五十六の話です。まず著者は、戦艦大和について以下のように述べています。

「真珠湾攻撃から数えて8日後にあたる昭和16年(1941)12月16日に、当時世界最大の戦艦である大和が就役している。大和は、それまで連合艦隊旗艦だった戦艦長門とは桁違いに大きく、居住性も良好だった。冷暖房完備で、エレベーターやラムネ製造機、アイスクリーム製造機なであったことから、『大和ホテル』ともいわれていた。食事には洋食のフルコースも出て、司令長官ともなると、食事のときには軍楽隊が音楽を流していた」

しかし、連合艦隊司令長官である山本五十六は大和に留まりませんでした。大和よりも居住性が高くし、加えて旗艦施設も充実した戦艦武蔵に乗り換えたのです。著者は以下のように述べています。

「昭和18年(1943)2月11日にトラック島で連合艦隊旗艦が大和から武蔵に変更され、山本大将は武蔵に乗艦している。彼は真珠湾でもミッドウェーでも『指揮官先頭』という海軍の伝統を無視し、自らの身は後方に置いていた。ガダルカナルでも、彼が先頭に立って出撃することはなかった。武蔵でも大和でも構わない、日本軍が苦闘していたガダルカナルに、なぜ出撃しなかったのか、と思わずにいられない」

さらに、著者は山本長官に対して以下のような厳しい言葉を述べます。

「日露戦争で日本の勝利を決定づけた日本海海戦に勝利した、時の連合艦隊司令長官・東郷平八郎大将は、同海戦に加えて黄海海戦や旅順攻略戦でも、その前の幕府軍との戦いでも戦場に出ていた。なぜ山本長官にその気概がなかったのか、と嘆息せざるをえない。戦艦大和に乗ってから、山本長官は別人になってしまったのではないかとさえ思う」

こういう過去の話をするにあたり、著者の心中は忸怩たる思いで一杯だそうです。というのも、歴史を語るのはある意味で「後出しジャンケン」のようなものであり、歴史家は勝手なことが言えるというのです。しかしながら、「講談としての歴史」の重要性として、著者は以下のように述べます。

「自己弁護じみた話ではあるが、もし世の中に歴史を語る講談師がいなかったら、織田信長でも豊臣秀吉でも楠木正成でも、われわれの心の中に生き生きと甦ることはなかっただろう、とも思う。講談を読めば、『なるほど、当時、人々はこういう考え方で、こういう生活をしていたのか』とわかる。だが、学者の書いた歴史書を見ても、そうは理解できるものではない。その意味で、歴史家とは別に、講談師のような存在がいることも、きわめて重要なことだろう」

そして著者は、「私は歴史の専門家でもない。単に歴史を好んできた人間である。ただ私は、昭和5年に生まれ、昭和という時代を見聞きしてきた。だから本書で、私は自分自身を『比較的正確なことをいう講談師』だと位置づけたいと思う」と述べています。

第三章「社稷を念ふ心なし―五・一五事件への道」には「日本人発狂説」というのが紹介されています。著者は述べます。

「MIT(マサチューセッツ工科大学)名誉教授で、日本研究の第一人者だといわれるジョン・ダワーという人物がいる。金沢の短大で教鞭を執り、東京の出版社に勤務してアメリカに帰国した人だが、彼は平気で、いわば『日本人発狂説』とでもいうべき議論を展開している。要するに、『驚くべきスピードで近代化を成し遂げた日本は、昭和に入った頃から狂い始めた』『あるとき突然発狂したようにおかしくなり、侵略国家になってしまった』という、戦時プロパガンダのような主張である」

ジョン・ダワーには『敗北を抱きしめて』という著書もあります。

敗戦によって真の民主主義国家になれるなどというトンデモ本です。

わたしの著書をいつも自身のブログで好意的に紹介してくれる方の愛読書だと知って、ちょっと複雑な思いがしました。その方は戦後70年の企画としてTBSのニュース番組内で放映された「ジョン・ダワーの警告」というインタビューをブログで推薦しておられたので、わたしもYouTubeで見ましたが、まったく共感できませんでした。TBSもひどい偏向報道をするものです。

第四章「二・二六事件と国民大衆雑誌『キング』」では、「五・一五事件」から「二・二六事件」に至る、いわゆる昭和維新ムーブメントについて、「国家社会主義に幻惑された日本人」として、著者は以下のように述べています。

「明治維新は、欧米列強の圧力という国難から立ち上がるため、日本という国をあるべき姿に変えていこうという意識から生まれたものであった。しかし昭和維新は、舶来の社会主義思想が大正時代に日本で流行したことを背景としている。逆にいえば、社会主義がなければ昭和維新という発想は生まれなかった」

続けて、著者は以下のように述べています。

「その意味で、ロシア革命を経てソ連という国がつくられたことの影響は大きかった。要するに、天皇陛下に忠節を尽くすことを除けば、青年将校たちがやろうとしていたのは、革命にほかならない。右翼と左翼の違いは事実上、天皇陛下を肯定するか否定するかどうかの差でしかなかった。統制派は国家社会主義であり、革新官僚はむしろボルシェビキ(レーニンを指導者としたロシア社会民主労働党の左派)に近い」

第六章「人種差別を打破せんと日本人は奮い立った」では、大東亜戦争を勇敢に戦った若者たちの心中を察した次の一文に胸が熱くなりました。

「彼らは何も、国家主義や天皇主義に狂信的になって死地に赴いたのではないし、彼らの愛国心は、けっして偏狭なものではない。これまで人種差別を振り回し、アジアを支配してきた西洋諸国に抗議の声を上げ、そのような世界秩序を打破しようと立ち上がった日本という国に身を捧げようとしたのである。もちろんあの戦争の折に、アジア各地で日本がしたことが理想的なことばかりではなかったことは事実であろう。だが、自らの生命と引き換えに、新しい歴史を切り開こうとした若者たちの思いを蔑ろにするようなことがあってはならない」

ジョン・ダワーを愛読しているという例の知人が最近ブログに「先の戦争は負けて良かった。日本の敗戦は、わたしにとっては勝利です」などと書いており、彼の精神状態を心配していたのですが、ぜひこの一文を読んでもらいたいと思います。

380ページを超えるこの大著も、第七章「歴史を愛する日本人の崇高な使命」の以下の最後の一文で締めくくられます。

「歴史は取り戻すことができるし、70年前に戻ることもできる。

戻らなければ、日本の精神的な再建はあろうはずがない。

戻らなければならないのである。

さらにいえば、日本人が70年前の精神に戻るのは、歴史を嘘で塗り固めることではなく、歴史の本当の姿を見るということなのだ。

そういうことができれば先の戦争も、『日本も悪い部分はあるが、日本の側からいえば、六分・四分、あるいは七分・三分で、あなたのほうも悪かったのではないか』といえるような立場になる。少なくとも喧嘩両成敗のレベルにまで戻さなければ、日本の歴史の名誉回復は実現しない。それこそが日本の歴史を愛する者の矜持であり、日本人の崇高な使命だと、私は思う」

ここまで日本を深く愛し、深く想っている人もなかなかいないでしょう。

まさに「現代の賢者」がすべての日本人に向けたメッセージです。