- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.10.09

読書の秋です。『青春の読書』渡部昇一著(WAC)を紹介いたします。

『WiLL』2011年7月号〜2014年1月号まで連載された「書物ある人生」をまとめ、加筆したものです。著者は言うまでもなく、「稀代の読書人」にして「現代の賢者」として知られる方です。

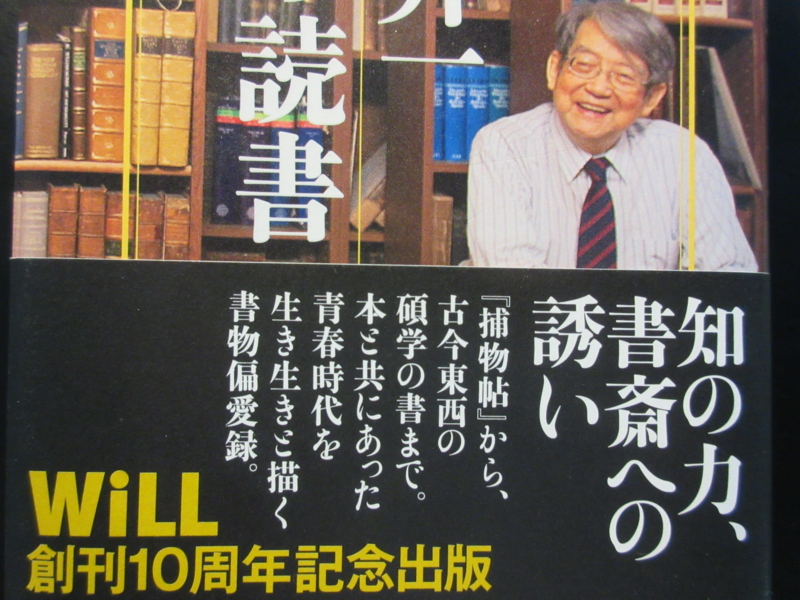

本書の帯

本書の帯

表紙には「世界一」とも呼ばれる書斎で蔵書を背にニッコリと笑う著者の写真が使われています。帯には「知の力、書斎への誘い―」「『捕物帖』から、古今東西の碩学の書まで。本と共にあった青春時代を生き生きと描く書物偏愛録。青春時代の秘蔵写真や、世界一の書斎の全貌をカラーで掲載!!」「WiLL創刊10周年記念出版」と書かれています。

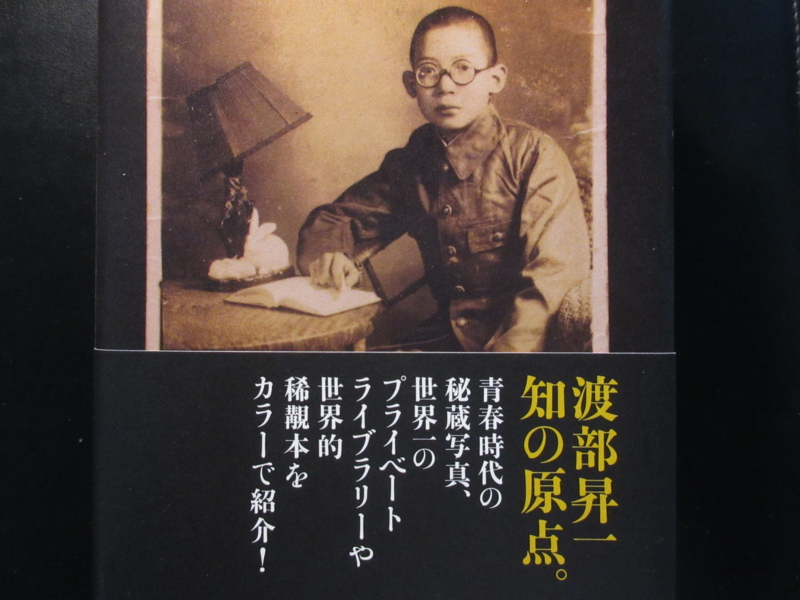

本書の裏表紙と帯裏

本書の裏表紙と帯裏

帯の背には「恩師の書斎に憧れた少年は世界一の書斎を手に入れた」と書かれています。カバー裏には著者の少年時代の写真が使われ、帯裏には「渡部昇一 知の原点。」「青春時代の秘蔵写真、世界一のプライベートライブラリーや世界的稀覯本をカラーで紹介!」お書かれています。

『永遠の知的生活』とペアで・・・

『永遠の知的生活』とペアで・・・

わたしのブログ記事『永遠の知的生活』で紹介した実業之日本社から刊行された本で、わたしは著者と対談をさせていただきました。

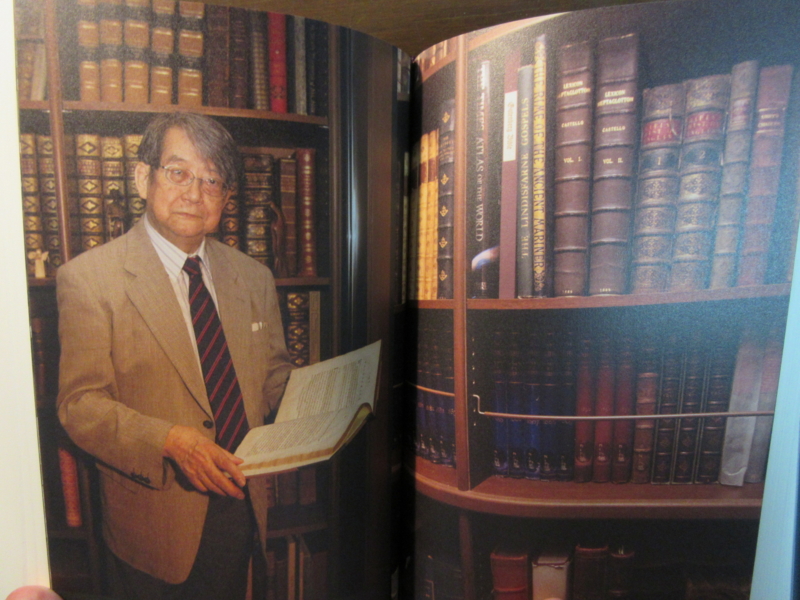

また、ブログ記事「渡部昇一先生」で紹介したように、対談に先立って著者の御自宅を訪問、この目で世界一のプライベートライブラリーや世界的稀覯本を拝見しました。あれほど感動したことはありません。わが人生の中でもまさに「至福」の時間でした。本書の口絵を眺めると、あのときの感動が甦ってきます。また、本書に書かれている内容の多くは『永遠の知的生活』でも語っていただきました。

本書の「目次」は、以下の通りです。

口絵―わが青春は本とともに

第一章 鶴岡市立朝陽第一小学校時代

1―没収された本のゆくえ

2―活字の船で大海原へ

第二章 鶴岡中学校(旧制)時代―戦中

1―敵機と辞書と捕物帖

2―戦渦に燈るユーモア

第三章 鶴岡第一高等学校―戦後

1―生涯の恩師との出会い

2―郷里の先達からの恩恵

3―友から得た知的快感

4―「英文学」への誘い

5―青年の心、奮い立つ

6―”チョーサー”と呼ばれた日々

口絵―わが知の宝庫

第四章 上智大学時代

1―人生を導いた三つの幸運

2―先輩・デカルト

3―圧倒的な知の世界

4―貧書生の日常

5―「たまげた」神父の一撃

6―入信と「奇跡の価値」

7―孔子は美食か粗食か

8―後光射す「インデビ」

9―神田でも見つからなかった本

10―恩師の書斎で観た世界

11―与える先生、怒る先生

12―古代神話が生きる国

13―明治は漱石と哲学死を生んだ

14―チェスタトンとの事件的出会い

口絵―古書の悦楽

第五章 上智大学大学院~ドイツ留学時代

1―脱線話の恩恵

2―二冊の「知的生活」の書

3―奇跡のような偶然と幸運

鶴岡中学時時代

鶴岡中学時時代

第一章「鶴岡市立朝陽第一小学校時代」の「1―没収された本のゆくえ」で、著者は「遅進児」という言葉をあげて以下のように書いています。

「自分の幼少期を振り返って、特に遅進児であったとは思っていなかったのであるが、初老の齢を過ぎる頃に、尊敬する学者や文筆家の読書体験を読んで、自分は本当は遅進児だったのだとつくづく思うようになっている」

著者が尊敬する学者や文筆家とは、山形県立鶴岡中学校の先輩である丸谷才一であり、著者と多くの対談本を上梓した谷沢永一などです。たとえば、丸谷才一の場合は、中学の頃にイギリスの社会人類学・民俗学・古典学の大学者フレーザーの俗信と社会制度に関する著作である『サイキス・タスク』を岩波文庫で読んだそうです。また谷沢氏の場合は、小学3年生のときに古本屋で島崎藤村の四詩集『若菜集』 『一葉舟』『夏草』『落梅集』の初版揃いを買ったといいますから、驚くべき早熟ぶりであると言えるでしょう。

たしかに丸谷氏や谷沢氏が「速進児」であったことは間違いないでしょう。

でも、著者が「遅進児」であったかというと、それはちょっと違うと思います。

同書のアマゾン・レビューで「さぶちゃん」という方がこう書いています。

「これは生まれた環境・めぐり合わせによるもので、戦前は高等教育を受けていない親を持つ子がほとんどで、何ら珍しいことではなかったはずだ。しかし氏の凡百の人間と隔絶した才能は、とにかく根気よく、継続して、白蟻の化け物のような咀嚼力を以て本を消化し、血や肉として取り込んでゆく点にある。よくもまー、このように一つ一つのものを確実にマスターしていく力を保持しているものだと驚嘆させられる。氏の様な白蟻に取りつかれたら、木造建築であれば、法隆寺であろうが東本願寺であろうが、いかなる強固な建造物でも5年10年先には傾き始めて、30年あるいは50年先には崩壊させられてしまうであろう。石造りやコンクリート造りであっても、昇一白蟻に取りつかれたら、あぶないのではないかと思わせる」

「現代の賢者」を白蟻にたとえるとは仰天しました。

しかしながら、わたしは「なるほど!」と思いました。

では、著者が少年時代に何を読んでいたかというと、講談社の『キング』や『幼年俱楽部』や少年講談や捕物帖などでした。著者の父上が買ってくれたのです。小学校の卒業証書も持っておられない父上でしたが、著者に本や雑誌をよく買ってくれたそうです。行きつけの本屋の主人に「この子がほしいといった本は、何でも帳面につけて渡してやってくれ」と言ったこともありました。昇一少年は父の言葉に大変喜びましたが、家計を心配して、実際に本をツケで買ったことは2、3回に過ぎなかったそうです。

「稀代の読書人」が誕生した背景には父親の深い愛情があったわけですが、この父上が職を得てまともな給料を受け取った期間は84年の生涯の中で約2年半に過ぎなかったそうです。しかも、その時期は著者が東京の上智大学に入学するまさに直前でした。おかげで著者は無事に上智に入学できたわけですが、「それは全く偶然であり、天か神様が私を大学に入れるために、父に短期間の定職を与えてくれたとしか思えないのである。いまになって考えても、どうしてもそう思わざるを得ないのだ」と述べています。

著者は、自身が上智大学に入り、その後、数十年間もそこでお世話になることになったのには、次の3つの偶然が絶対に必要だったと述べます。

1.父の奇跡的就職

2.恩師の上智大学礼賛

3.昭和24年の学制改革

これら3つの偶然のいずれかが欠けても、著者が大学に入学することはありえませんでした。ということは後の「知の巨人」も生まれなかったわけで、運命の不思議さを感じます。

本書は著者の半生を記した自叙伝としても味わい深いのですが、読書エッセイとしても秀逸です。たとえば、読書には現実逃避を可能にしてくれる力があるというくだりは非常に感銘を受けました。

著者は、戦時中の思い出を次のように述べます。

「学徒勤労動員で出かけていた最上川の堤防工事から休暇で2、3日帰ると、母は無理して牡丹餅などをつくってくれたものだが、私はそれを昼から蒲団に入って腹這いになって食い、『銭形平次捕物控』を読んだ。

その頃は爆弾は落とさなかったが、アメリカの飛行機が家の上を飛んでいくことがあった。特にグラマン(アメリカ艦上戦闘機)は、低空で飛んでいた。その爆音を聞きながらも私は防空壕にも入らず、蒲団のなかで捕物帖を読んでいたが、それがいかにも甘美な思い出として残っている」

著者は「これは何なのだろうか、敵機が家の上を飛んでいる時に、江戸時代という超の字がつく平和な時代の『お話』を読んでハッピーな気持ちになるとは。」と書きながらも、次のように述べています。

「敵機と捕物帖―この組み合わせは、極度の緊迫感のある状況における一種の退行現象と言えるのではなかろうか。グラマンが飛んでくる空の下では、いくら軍国少年でも山中峯太郎の『敵中横断三百里』とか平田晋策の『昭和遊撃隊』というような勇ましい物語は御免で、平和な江戸の町のお話がよかったのである」

そして、のちに著者が最も尊敬することになる英文学者の福原麟太郎も同じだということを発見したそうです。戦時中であっても専門の難しい英文学関係の本を読んでいたという福原麟太郎ですが、さすがに原爆が落ち、ソ連が参戦するようになった頃になると、読書の対象が変化しました。高浜虚子の作品を読んで感想を書き記したり、斎藤緑雨などの明治の庶民の風俗ものをしきりに読んだそうです。

これについて、著者は以下のように述べています。

「福原先生も、毎日の空襲、日に日に濃くなる敗戦の予感が身に迫った時は、専門で研究した英文学ではなく、文学青年時代に親しんだ明治の花柳文学に戻られたのである。軽文学や軟文学は異常な危機的な状況にある時には、本を読める人間にとっての究極の『退行』の場所なのではないか。福原先生のような人にとっても」

また、本書には著者が膨大な数の著書で述べてきたことのエッセンスが綴られており、通読すると大変勉強になります。たとえば「西欧精神」について著者は次のように書いています。

「『西欧精神とは何か』とよく問われるが、その1つの根がデカルトであるといってよいのではないか。白人が産業革命を起こし、機械文明を起こし、それによってイスラム、インド、シナ、インカなどの古代文明圏を征服し、有色人種を支配したことは誰しもが知っている。インドやシナにも数学があった。日本にもあった。しかし、それは自然科学にも近代的工学にも結び付かなかった。それは自然のなかの現象を数式化することにうまく結びつかなかったためであろう。西欧でそれが結びついたのは、デカルトが数学的理性を神の創造と結びつけることから始まったのではないか。つまり、デカルトの神―彼の場合はカトリック教会の神―を理解しなければ、西洋のことは本当にわかることはできないのではないか・・・・・・」

上智大学時代

上智大学時代

本書には著者が学んできた多くの恩師や思想家が紹介されています。

やはりカトリックの関係者が多いですが、岩下壮一という凄い思想家がいたことを本書で初めて知りました。

今年になって岩下壮一の著者が相次いで文庫化されています。3月に刊行された『信仰の遺産』(岩波文庫)および『カトリックの信仰』(ちくま学芸文庫)の2冊ですが、わたしは即座にアマゾンで注文しました。

上智大学の昭和25年(1950年)の「特殊倫理学―肉体の倫理」の講義では、望月光がアレキシス・カレルの『人間―この未知なるもの』を唯一の参考書として指定しました。

国文学者の竹下数馬からは、芭蕉についての講義を受けました。

そこで著者は、芭蕉が過酷な『奥の細道』の旅に出かけたのは西行の五百年忌に、その跡を追うためだったことを知ったそうです。芭蕉が日光で詠んだ、「あらたふと 青葉若葉の 日の光」という句があります。これは一般的に東照宮参詣にあたって徳川家康の徳をたたえた句であるなどとされていますが、実際は違います。日光はもともと「二荒」と書き、「ふたら」と読みました。「ふたら」とは「補陀落」のことです。それはPoratakaがもとで、観世音菩薩のお住まいになるところです。ですから、芭蕉は日光でのこの句で観音様の慈光をたたえ、西行の冥福を祈っているというのです。芭蕉は西行の歌のある場所を訪ねて奥泉に行き、出羽三山に行き、象潟に行き、敦賀半島の先端の種の浜まで廻ったのです。

そのときの感動を、著者は次のように書いています。

「『奥の細道』は芭蕉が西行の五百年忌の年に、命がけで西行の跡を跡を尋ねるたびの記録だったと聞かされて、私が子供のころから何となく抱いていた芭蕉のイメージも、また『奥の細道』の見方もすっかり変わってしまった。こんなことは人生で何でもものではない。竹下先生は本物の学者であられた」

著者が竹下数馬の授業を受けたのは大学1年生の後期からでした。

その講義で蕪村の話をしたとき、竹下は「蕪村を最もよく理解した人は萩原朔太郎でしょう」と言い、朔太郎の『郷愁の詩人 輿謝蕪村』という本をすすめ、かつ内容を紹介したそうです。

そのときの感想を著者は次のように述べています。

「私は大日本雄弁会講談社文化で育ち、”高級”な文学については甚だ遅進児であったので、初めて聞く蕪村の話と朔太郎の高級文学的な話には、肌毛が立つような感激を覚えたのである」

ここで著者は「肌毛が立つような感激」という言葉を使われていますが、これこそ著者の教養の高さを示す言葉であると思います。よく「感動して鳥肌が立った」などと言う人がいます。この表現をプロの物書きでも使う人がいますが、「鳥肌が立つ」という言葉を感激や感動した時などに使うのは完全な誤りです。もともと、「鳥肌」という言葉が示すのは、寒さ、恐怖・嫌悪感などです。感激や感動の際には「肌毛が立つ」という言葉を使うのが正しいのです。

他にも本書を読んで、言葉の勉強になった箇所がありました。

「私淑する」という言葉です。著者は以下のように述べています。

「『私淑する』という言葉は、『直接にその人の教えは受けないが、ひそかに敬慕してその言行を見習おうとする』という意味とされている。『孟子』に二度ほど出てくる言葉だ(離婁 下、尽心 上)。孟子は、自分が生まれるのが遅くて、直接には孔子の弟子にはなれなかったが、孔子の余沢を保っている人から間接に学んで修養したのだと言っているのである」

「現代の賢人」である著者の物の見方はまことに鋭いです。

漱石が『こころ』を書く約10年前、第一高等学校での彼の教え子の藤村操が「不可解」と書き残して、日光・華厳の滝で投身自殺をしました。以後、「哲学死」という言葉が流行しますが、第四章「上智大学時代」の「13―明治は漱石と哲学死を生んだ」の著者の以下の文章に思わず唸りました。

「明治のインテリには、それまでの日本人の知らなかった新型の神経衰弱が発生していたのだと思う。維新の元勲の世代の神経は強靭であったが、文明開化になってから教育を受け始めた人たちは、初めて近代の西洋の文物を、特に哲学や文学を学校で教えられたのである。語学の勉強から始まって、勉強は凄まじかった。

西洋哲学の本などは、石造りの図書館とか、空間的余裕のある洋間で読めば神経にこたえることが少ないが、狭い和室のランプの下で、不完全な辞書を頼りに毎日長時間取り組めば、神経が少しおかしくなる人が出ても不思議でないのだ。西洋哲学や文学自体にも、神経のおかしい天才が書いたものが少なくないのだから」

それにしても、「読書の思い出」を綴った本としては、本書は最高峰であると思います。他に比べるべき本があるとすれば、著者の盟友であった谷沢永一氏の『雑書放蕩記』(新潮社)ぐらいでしょうか。本書『青春の読書』の中には、谷沢氏との思い出に触れた部分がたくさん登場します。いかに谷沢氏の存在が著者にとって大きなものであったかを痛感しますが、両氏が読書について縦横無尽に語り合った『読書有朋』と『読書連弾』(ともに大修館書店)も名著でした。『永遠の知的生活』でわたしが著者と対談させていただいたとき、わたしの頭の中に理想のイメージとしてあったのはこの2冊でしたが、もちろん、わたしごとき小便小僧が谷沢先生の代わりを務められるはずなどありません。

どちらも600ページを超えています!

どちらも600ページを超えています!

さて、本書は堂々たる造本のハードカバーです。

じつに、620ページ以上あります。こんなに分厚い読書の本は、この読書館でも紹介した『立花隆の書棚』以来です。あの本は、評論家の立花隆氏の巨大な書斎を紹介する内容でした。渡部昇一氏も立花隆氏もともに「知の巨人」と呼ばれますが、わたしの中では両者の優劣ははっきりしています。かつて、渡部氏は立花氏との論争で見事な勝利を収めているのです。詳しくは、「立花氏よ、堂々と土俵に上がってきてほしい―渡部昇一教授」という記事をお読み下さい。立花氏の他にも、わたしが尊敬している某大学者を過去に渡部氏が論破されている事実を本書で知り、大いに驚きました。

いやあ、渡部先生、すごすぎる! もはや、「知」の最強哲人ですね。

口絵「わが知の宝庫」より

口絵「わが知の宝庫」より

口絵「古書の悦楽」

口絵「古書の悦楽」

ともかく、渡部昇一氏ほど最強の読書人はいません。

世の中には「読書家」や「愛書家」や「蔵書家」と呼ばれる人々がいます。

それらは必ずしも一致しません。しかし、渡部先生こそは「読書家」であり、「愛書家」であり、「蔵書家」・・・・・・この3つが矛盾なく一致しておられる稀有な教養人であると思いました。

そればかりか、読破した和書、洋書の冊数からいっても、人類史上最も本を読まれた方ではないでしょうか。そんな偉大な読書人、教養人と対談をさせていただいたことは、わが生涯の宝です。心から誇りに思っています。

620ページの堂々たる本書をわが書斎の書棚に納めれば、世界一のライブラリーの香りがわが書斎にも漂ってきました。