- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.11.30

『神学の思考』佐藤優著(平凡社)を読みました。

同志社大学大学院神学研究科に学び、対ロシア外交の最前線で「神学の思考」を武器に活躍した著者が、欧米文明の根底を流れるキリスト教の内在論理を徹底解説した本です。

著者の顔写真入りの本書の帯

著者の顔写真入りの本書の帯

本書のおびには、いつもの険しい視線とは違って穏やかな視線を投げかける著者の顔写真が使われています。そして「キリスト教を知らずに、混迷する21世紀を生き抜けない。」「”知の巨人”佐藤優による本格的な神学入門書」「キリスト教とは何か」と書かれています。「神」をめぐり人間の限界を徹底的に思考することで、混迷する21世紀を生き抜く思考が身に付くことを訴えた本格的なキリスト教神学入門書なのです。

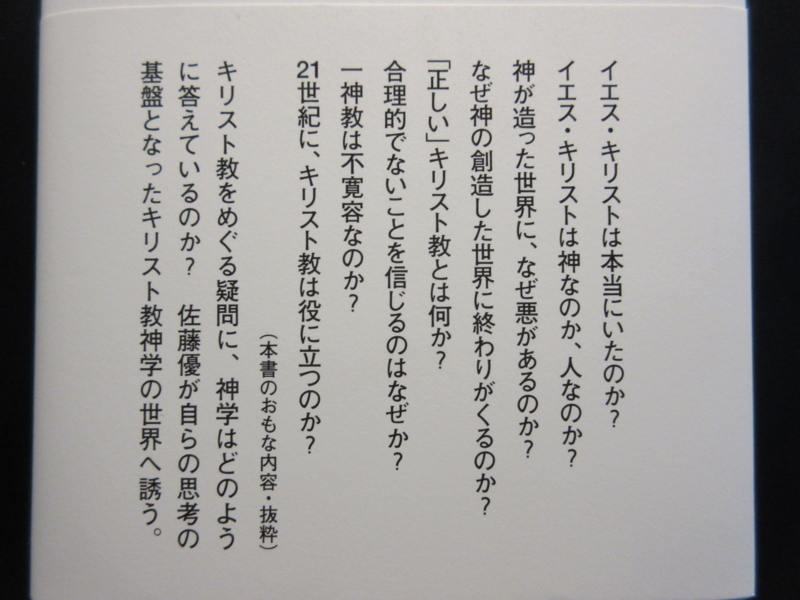

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

■プロレゴメナ

なぜいま、キリスト教を学ぶのか

キリスト教神学の方法論

■神論

神についてどのように語るか

自由でダイナミックな、生成する神

■創造論

神が造った世界に、なぜ悪があるのか

神が去った世界に、人間は造られた

なぜ神の創造した世界に終わりがくるのか

■人間論

人間とは何か

なぜ「男と女」がいるのか

なぜ「結婚」し、「結婚」しないのか

■キリスト論

「イエス・キリスト」とは誰か

真の神の子であり真の人間であるイエス・キリスト

イエス・キリストは本当にいたのか

21世紀にキリスト教神学は何ができるのか

「あとがきにかえて」

「用語解説」

「人名索引」

「用語索引」

「聖句索引」

「書名リスト」

「はじめに」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「本書で私が念頭に置いているのは、キリスト教徒ではないが、キリスト教について知りたいと思っている日本語を解する読者である。特にキリスト教に関する知識を仕事や生活に役立てようと考えている人を念頭に置いて、『神学の思考』を身につける道案内をするためにこの本を書いた。近代の世界は、キリスト教的な価値観を基礎に構築されている。それを肯定的に評価するか、否定的に評価するかは脇に置いておくことにして、確かにキリスト教について知っている世界を理解するのに役に立つ。その意味で本書は実用書である」

著者は、自身とキリスト教との関わりについて次のように述べています。

「筆者の基礎教育はプロテスタント神学で、同志社大学神学部と大学院で組織神学を専攻した。組織神学とは、他の宗教、哲学、思想との関係で、キリスト教が正しいことを証明する学問として発達したが、現在は神を否定し、キリスト教を批判する研究も組織神学の枠内で行うことができる。キリスト教に関連する理論的な問題を設定し、それを確認するのが組織神学と言ってよいであろう。『神学の思考』は組織神学によって磨かれるのである。

この組織神学を勉強したことが、その後、外交官になり、モスクワの大使館に7年8ヵ月勤務したときに役に立った」

また著者は「2002年5月、当時、吹き荒れていた鈴木宗男疑惑の嵐に巻き込まれ、私は東京地方検察庁に逮捕、起訴された。東京拘置所独房での生活は512日間に及んだ。『神学の思考』に支えられて、私はこの逆境を克服することができた」とも書いています。

そして「はじめに」の最後を、以下の言葉で締めくくっています。

「神学は、すぐに役に立つ実用知ではない。もっともすぐに役に立つ知識の賞味期限が短いのに対して、神学の思考を身につければ、それは一生役に立つ。その意味で、本書は究極の実用書なのである」

■プロレゴメナの「なぜいま、キリスト教を学ぶのか」では、著者は次のように述べます。

「キリスト教は、救済を目的とする宗教です。より正確に言うと、『真の神であり真の人であるイエス・キリストが唯一の救い主である』ことを信じることによって救われる宗教です。救済は、人間にとって、主体的な問題です。キリスト教の場合は、神からの人間に対する呼びかけにどう答えるかが、問題の核心になります。それだから、キリスト教について、純粋に客観的なアプローチはありません。主体的な参与(コミットメント)を必要とする事柄に関して、純粋客観的な記述をするということは、範疇(カテゴリー)が異なるので不可能です。純粋客観的にキリスト教という現象を観察しても、キリスト教を知ることはできません」

さらに、著者はキリスト教の本質について述べています。

「日本では、キリスト教が近代主義と親和的で、知的な宗教であるという印象があります。これは、現代に影響を与えている日本のキリスト教が、明治期以降、日本の近代化の過程で導入されたからです。このキリスト教は、啓蒙主義の嵐をくぐり抜けて、近代的な世界観と折り合いをつけることに成功したキリスト教です。もっともキリスト教が啓蒙主義とつけた折り合いは、表面的なレベルにとどまり、神学的に深く考察すると、キリスト教は人間の理性と衝突します。キリスト教は、人間が原罪を持っていると考えます。それですから、人間が造りだした文化や社会制度に肯定的価値を付与することは、根源においてできないのです。キリスト教の本質は、アンチ・ヒューマニズム(反人間中心主義)なのです。日常用語では、ヒューマニズムには肯定的な価値が付与されます。しかし、神に触れることのない、人間だけのヒューマニズムには、いささかの肯定的な価値も付与されません」

■神論の「神についてどのように語るか」では、以下のように述べられています。

「キリスト教は、一神教に属します。ただし、ユダヤ教やイスラーム教のような唯一神教ではありません。ただ唯一の神だけを信じるという形態をキリスト教はとりません。それに対応して、キリスト教神学には、父なる神、子なる神(イエス・キリスト)、聖霊なる神によって表される三一論(三位一体論)という分野があります。父、子、聖霊という3つの現れ方をしながら、1つの神であるという三一論は、神論の枠内で議論されるのが通例です」

著者は、神学者であるカール・バルトの『教会教義学』に則して、キリスト教の神について考察を進めます。そして、その神を「自由で気まぐれな神」であるとし、以下のように述べています。

「人間の制約された力によって、人間とは質的に決定的に異なる神について語ることは、本来的に不可能です。しかし、神学はその不可能なことに従事せよと、人間である神学者に命じるのです。ここではあくまでも神が主体です。神学とは『不可能の可能性』に挑むことなのです。

このような主張は、キリスト教神学に特有のものではありません。浄土真宗の絶対他力の考え方も、南無阿弥陀仏という念仏を唱える主体は、人間ではなく、外部の仏からの働きかけによるものです。人間が仏について語るのも『不可能の可能性』に挑むことなのです」

また、「啓示とは何か」について、著者は次のように述べます。

「神の存在は、神の自己証言によってのみ明らかになります。この自己証言を、キリスト教神学では啓示と呼びます。啓示は、人間の理性を超越した神からの働きかけです。従って、人間の理性を基礎にする哲学によって、啓示を理解することはできません。ただし、人間は神からの啓示に応えることができます。啓示に応えるという形で、人間は神を知るのです」

■キリスト論の「イエス・キリストは本当にいたのか」では、「隣人」について以下のように述べられています。

「『隣人を自分のように愛しなさい』というのは、確かにイエスに起源を持つ愛の形です。しかし、この愛と同時に『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい』という掟が無条件に機能しています。別の言い方をすると、人間と人間の関係だけで真の愛を獲得することができるほど人間は強くないというのがキリスト教的人間観です」

『隣人の時代』(三五館)という本を書き、いつも「隣人」の意味について考え続けているわたしも、この著者の説明は勉強になりました。

『隣人の時代』では、「人間は社会的動物である」というアリストテレスの言葉を紹介しました。本書『神学の思考』でも、次のように書かれています。

「アリストテレスが述べているように、人間は社会的動物です。社会的関係が稀薄になった人間は、真空の中に置かれているような不安を強めます。そこで、偽りのつながりを求めます。フェイスブックで1000人以上の友だちを持っている人は珍しくありません。しかし、実際にこれだけの人脈を維持することはできません。リアルな領域で人間関係を構築できなくなったので、バーチャル空間でそれを埋め合わせているのだと思います。しかし、このようなつながりで人間が救われることはありません。それは、救われるために必要とされるのが、血もあり肉もある、リアルで具体的な人間関係だからです」

それではどのようなところに「神学の思考」の特徴があるのでしょうか。

著者によれば、キリスト教神学の特徴は、一般の人々の目に見えない事柄を可視化することであるといいます。そして、「あとがきにかえて」で、以下のような具体例をあげています。

「21世紀に入って、国際情勢は劇的に変化した。まず、2001年9月11日に米国で同時多発テロ事件が発生した。この事件の動機になったのは、アッラー(神)は1つなのだから、地上においても適用されるルールはシャリーア(イスラーム法)1つで、それに伴い1人のカリフ(皇帝)が独裁する単一のカリフ(イスラーム帝国)によって世界は支配されるべきであるという『大きな物語』だった。米国同時多発テロを起こしたアル・カイダに対してアメリカは世界的規模で『対テロ戦争』を行い、11年5月にはアル・カイダの指導者ウサマ・ビン・ラディンをパキスタンで殺害した。アメリカの『対テロ戦争』に対応する過程で、アル・カイダ系の活動家は、非集権的でネットワーク的な組織への転換を遂げた。そして、2014年には、イラクとシリアで、『イスラーム国』が形成され、人類にとって大きな脅威となっている。こういう『イスラーム国』の動きを理解するためにも、目に見えないもの(正確に言うと出来事)をとらえる『神学の思考』が不可欠になる。『イスラーム国』は、孤立した現象ではない。また、当事者はこの運動を最後の預言者ムハンマドが活躍した時代を回復する復古維新運動と考えているが、実際には、近代的現象だ」

さらに著者は、キリスト教の本質について以下のように述べています。

「キリスト教は性悪説に立つ宗教だ。人間は原罪を持つ。誰1人、罪を免れている者はいない。人間の罪が悪を造り出す。悪は、善の欠如などという生温いものではない。悪は確固たる基盤を持っている。個人のレベルでも社会や国家のレベルでも、われわれは悪に取り囲まれていることを忘れてはならない。『神学の思考』を体得することで、普段、感知することがなかった、悪を認識できるようになる。私たち1人ひとりの心の中で、人生のどこかの局面で、神の前に呼び出されることがある」

そして、「あとがきにかえて」の終わりに著者は次のように書いています。

「啓蒙主義以降の時代で生きているわれわれは、『神様は天国にいる』とか『聖書の著者は神様の霊感に満たされて神の言葉をそのまま筆記した』(逐語霊感説)のような旧い神学を信じることはできない。近現代の世界観を正面から受けとめ、われわれが現実に生活するこの世界の問題を解決すると同時に神の国の到来に備えることができる神学を構築しなくてはならない。そのためには、近現代人が無意識のうちに持つ人間の自己絶対化を克服し、人間の力が決して及ぶことのない外部が存在することを、理屈だけではなく、自らの存在を懸けて、皮膚感覚で理解する作業が不可欠になる。20世紀に活躍したカール・バルト、ヨゼフ・ルクル・フロマートカをはじめとするプロテスタント神学者たちは、現実に存在する悪と此岸(この世界)で戦い、神学即行為、行為即神学という姿勢で(それだから教義学が同時に倫理学になる)、『神の国』が到来し、『永遠の命』を得るときが来ることを信じ、待ったのである。この伝統を私も継承したい」

ここで著者がいう「永遠の命」は、わたしが『永遠葬』(現代書林)で述べた「有限の存在である人間は儀式の力によって無限の存在となり、永遠の命を得られる」という主張にも通じます。『永遠葬』では仏教の「成仏」に焦点をあてて論じましたが、その基本構造はキリスト教でも同じです。人は儀式によって守られています。宗教には、人間に「永遠の命」を与える力があるのです。そのことを本書『神学の思考』を読んで再確認しました。