- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.02.04

『天才』石原慎太郎著(幻冬舎)を読みました。政界を引退した石原氏が『天才』というタイトルの本を書いたと知ったとき、わたしは「もしかして三島由紀夫のことを書いたのか」と思いました。しかし、田中角栄のことを書いた本だと知ったときは、非常に驚きました。 かつて、わたしは20世紀の終わりの日に「私の20世紀」を振り返りましたが、「日本の20人」には田中角栄も石原氏も選ばせていただきました。それほど、この2人はわたしにとっての超重要人物なのです。 それにしても、まさか石原慎太郎が田中角栄について書くとは!

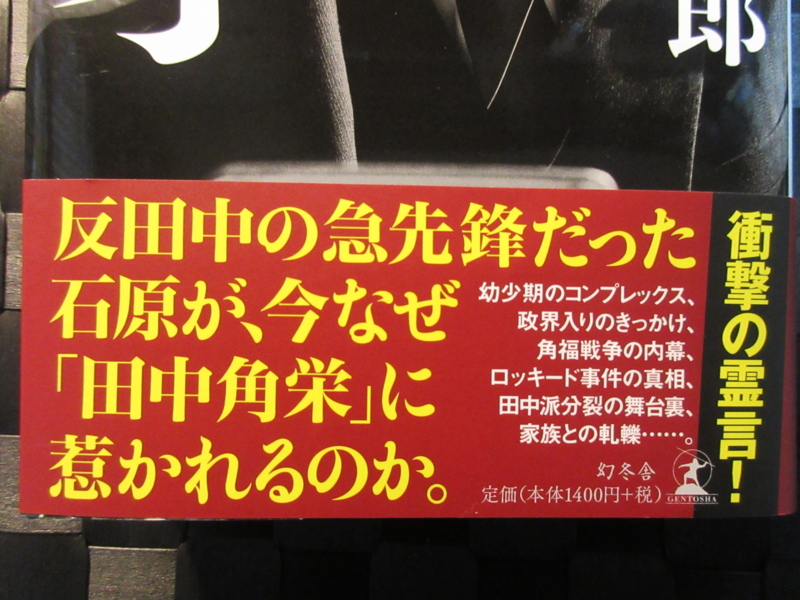

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、鏡を見ながら自慢のチョビ髯を自らハサミで手入れする角栄の写真が使われています。帯には「反田中の急先鋒だった石原が、今なぜ『田中角栄』に惹かれるのか。」と大書され、「幼少期のコンプレックス、政界入りのきっかけ、角福戦争の内幕、ロッキード事件の真相、田中派分裂の舞台裏、家族との軋轢・・・・・・。」「衝撃の霊言!」と書かれています。

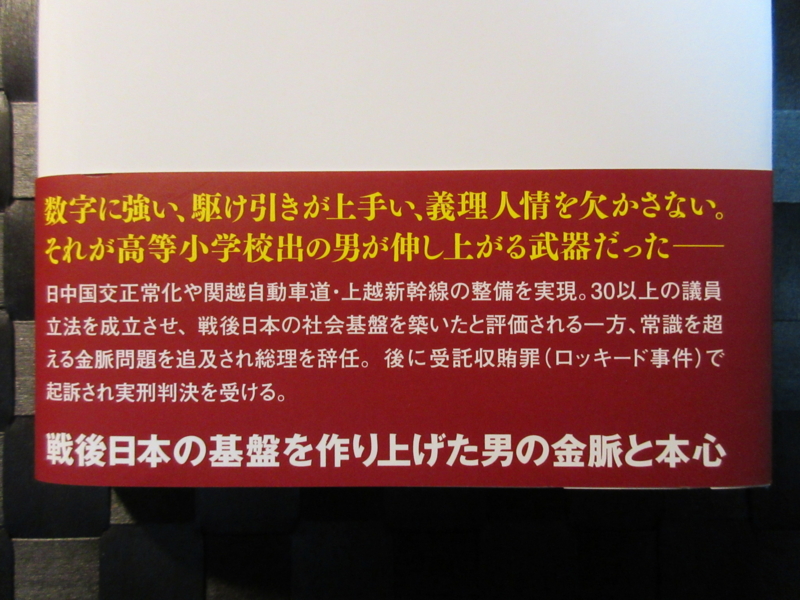

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のように書かれています。

「数字に強い、駆け引きが上手い、義理人情を欠かさない。それが高等小学校出の男が伸し上がる武器だった―」「日中国交正常化や関越自動車道・上越新幹線の整備を実現。30以上の議員立法を成立させ、戦後日本の社会基盤を築いたと評価される一方、常識を超える金脈問題を追求され総理を辞任。後に受託収賄罪(ロッキード事件)で起訴され実刑判決を受ける」「戦後日本の基盤を作り上げた男の金脈と本心」

本書には目次も章立てもありません。 200ページ近くにわたって、田中角栄の言葉が綿々と綴られているだけです。「今太閤」といわれた田中角栄元総理の一生を、まるで石原氏が代筆したような一人称形式の自叙伝小説となっています。

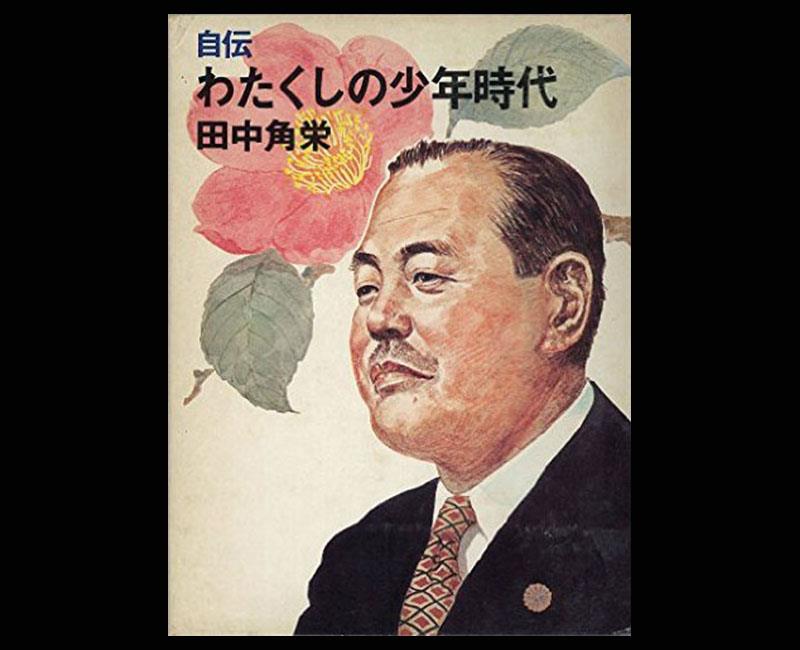

田中角栄が首相になったのは1972年ですが、わたしはそのとき、小学3年生でした。大変な角栄ブームが起こり、テレビでは連日、彼の演説する姿を見ることができました。その声はしゃがれたダミ声でしたが、不思議と聴く者の胸を打つものがありました。もちろん、小学生ですから演説の内容はよくわかないのですが、子ども心に「ずいぶんと話のうまい人だなあ」と思った記憶があります。翌73年に『自伝 わたくしの少年時代』(講談社)という少年向けの角栄の自伝が出版されて、それを父が買ってきてくれました。その本を読むと、「少年時代、ひどいドモリだった」と書かれていて、驚いたものです。

『自伝 わたくしの少年時代』(1973)

『自伝 わたくしの少年時代』(1973)

本書『天才』にも角栄少年が吃音で苦労し、学校でも苛めに遭っていたことが述べられていますが、ある時あることがきっかけでこれが治ったそうです。彼は学芸会で先生に頼み込み、出し物の『勧進帳』の弁慶をやらせてもらいます。学芸会の当日、彼は山伏姿で登場しました。仲間たちは彼の失敗を期待して固唾を呑んで眺めていましたが、案に相違して彼は大きな声で「お急ぎ候うほどにこれは早、安宅の関にお着き候」と切り出します。皆は度胆を抜かれて水を打ったように静まりかえり、終わったら大喝采でした。

本書には、このときの秘密が次のように書かれています。 「実はこの成功のために根回しをしておいたのだ。1つには節をつけて歌うように口上をしゃべったことと、劇に伴奏音楽をつけて芝居の展開がリズムに乗るようにしておいたことだった。この成功は俺のドモリの克服に決定的な引き金となった。それで俺が幼いなりに悟ったというか、これからの人生のために体得したことは、何事にも事前のしかけというか根回しのようなものが必要ということだった」

その後、角栄は浪速節を参考にして独特の喋り方を体得し、吃音を完全に克服しました。 後に田中角栄は日本一の演説家、すなわち雄弁家となったわけですから、まさに「弱み」を「強み」に変えたわけです。イギリスの首相を務めたウィンストン・チャーチルも雄弁家として知られ、第二次世界大戦におけるイギリスの勝利は彼の弁舌の力とまで評されました。しかし、チャーチルには発音障害があったのです。彼は生まれつき、Sの音が明瞭に発音できませんでした。その弱点を克服するために、彼はあらかじめ書いた演説原稿を完璧に暗誦するまで朗読したのです。つまりチャーチルの雄弁も、自分の「弱み」を直視し、それを補う知恵と工夫と努力で「強み」へと転換させた産物だったのです。田中角栄も同じでした。コンプレックスを己れ自身の知恵と工夫と努力で克服した人間は強いです。

それから、角栄は「今太閤」と呼ばれましたが、「太閤」である豊臣秀吉その人も「弱み」を「強み」に変えた人物でした。拙著『龍馬とカエサル』(三五館)に詳しく書きましたが、秀吉自身が貧しい農家の出身であり、子どものときから大変な苦労をしました。完全に社会的な弱者でした。自分が苦労した弱者でしたから、弱者の苦労がよくわかります。どこを押せば他人が痛がり、あるいは喜ぶかを熟知した稀代の「人間通」でした。その人間通は、司馬遼太郎をして「人間界の奇跡」と言わしめた成功者となったのです。信長に小便までかけられた一介の草履取りが、ついには天下人にまで上りつめたのです。

秀吉と並ぶ「人間界の奇跡」が、一代で世界の松下電器をつくり上げた松下幸之助です。世界企業の創業者は他にもいますが、彼はとにかく度外れた社会的弱者でした。それまでは素封家でしたが、小学4年生のときに父親が米相場に手を出して失敗、10人いた家族は離散し、極貧ゆえに次々に死んでゆきます。とにかく貧乏で、病気がちで、小学校さえ中退しました。この「金ない、健康にめぐまれない、学歴ない」の「三ない」人間が巨大な成功を収めることができたのは、自分の「弱さからの出発」という境遇をはっきりと見つめ、容認したからではないでしょうか。貧乏なゆえに商売に励みました。体が弱いゆえに世界的にも早く事業部制を導入しました。学歴がないゆえに誰にでも何でも尋ねて衆知を集めました。彼は、自分の弱さを認識し、その弱さに徹したところから近代日本における最大の成功者となったのです。

さて、角栄少年は学芸会での一件から「何事にも事前のしかけというか根回しのようなものが必要」ということを体得しますが、他にも少年時代に多くのことを学んでいます。たおえば、父親の競馬のために親戚の富裕な材木屋に借金を申し込みに行ったとき、相手から「お前の親父も金の算段の後先も考えずに駄目な男だなあ」と吐き出すように言われ、角栄少年は「金の貸し借りというものが人間の運命を変える、だけではなしに、人間の値打ちまで決めかねないということ」を悟ります。本書には次のように書かれています。

「以来、俺は人から借金を申し込まれたら、出来ないと思った時はきっぱりと断る、貸す時は渡す金は返ってこなくてもいいという気持ちで何もいわずに渡すことにしてきた。その流儀は今でも変わりはしない。手元を離れた金はもう一切俺に関わりないということだ」

本書を読んで興味深かったのは、角栄が「三番クン」と呼ぶ初恋の相手と映画館でデートしたくだりです。本書には次のように書かれています。 「人はあまり知るまいが、俺は無類の映画好きだった。多分その訳は俺の人生というのがいかにも波乱万丈だったからに違いない。思い返してみると人間の人生の不思議さのようなものを感じてならない。他人には分かるまいが、だから俺は無類の人間好きというか、人間の生き様にしきりに興味がある。といって、相手のそれについてあれこれ詮索して尋ねる訳にもいくまいし小説を読みふけるほどの時間もないし、一番てっとり早いのが映画でそれを見るのが楽しかった。それも日本の映画だと湿っぽかったり暗かったりするので、やはり外国のものの方が話が意外なものだったりテンポも早かったりして、いろいろ刺激になったものだった」 本書には「心の旅路」や「裏街」といった映画の名前も登場します。特に「心の旅路」のハッピーエンドに自分の想いを重ねる場面はしんみりとさせます。

それから、本書には角栄が最初の子どもを亡くした場面が出てきます。 「最初の子ども、正法が五歳の時引いた風邪をこじらせ肺炎を起こして亡くなってしまったのだ。最後の瞬間、俺がかけた声に応えるようににっこり笑ったが、次の瞬間その笑顔が蝋燭の火が揺らいで消えるように寂しいものに変わり、そのまま泣き顔になって息を引き取ってしまった。 あの頃はまだペニシリンなどありはしなくて、あってもとても手の届かぬものだったろうが、この今になればなるほど思い出す度、あの子には何もしてやれずに死なしてしまったような深い悔いがこみ上げてくる。あの子があのまま育ってくれていたなら俺の人生も多分もっと違うものになっていたに違いないが」

わたしは『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)で、「愛する人」と一言でいっても、家族や恋人や親友など、いろいろあると述べました。そして、親御さんを亡くした人、御主人や奥さん、つまり配偶者を亡くした人、お子さんを亡くした人、そして恋人や友人や知人を亡くした人が、それぞれ違ったものを失い、違ったかたちの悲しみを抱えていることに気づきました。 それらの人々は、いったい何を失ったのでしょうか。それは、 親を亡くした人は、過去を失う。 配偶者を亡くした人は、現在を失う。 子を亡くした人は、未来を失う。 恋人・友人・知人を亡くした人は、自分の一部を失う。 ということではないでしょうか。幼いわが子を亡くしたとき、角栄は自分の未来を失ったのです。いや正確には、自分の未来を変えられたと言うべきでしょうか。だから、「あの子があのまま育ってくれていたなら俺の人生も多分もっと違うものになっていたに違いないが」という言葉には口では言い表せない無念さが滲んでいます。

また、本書には以下のようにも書かれています。 「親しい相手をこの世から失うというのはいつも辛いものだ。一体誰が何が人間の運命を決めて、その生と死を司るものかとつくづく思う。あの盟友だった大平(正芳)の急死にしてもそうだったが、天命に逆らえる人間というものは果たしているものであろうか。しかしなおこの世には諦めようとしても諦められぬものは沢山ありはするのだが、そしてこの俺にもあることでそれをつくづく悟らされることになりはしたものだが」

わたしは『唯葬論』(三五館)で、「人間のあらゆる活動の背後には、死者への想いがある」と述べましたが、天才的手腕を発揮した角栄の政治においても、それが言えるのではないでしょうか。 逆境のとき、ジャーナリストの立花隆と児玉隆也が「文藝春秋」に角栄を非難する論文を載せました。特に児玉の「淋しき越山会の女王」という文章は個人のプライバシーに踏み込んだもので、世間の耳目を集めました。その結果、角栄の娘がリストカットを繰り返し、飛び降り自殺未遂までします。そのときの角栄の心境が以下のように書かれています。

「それを眺めて、俺は即座に血を分けた子供を救うために総理の座を投げ出すことに決めたのだ。はるか昔、妻との間に出来た長男を僅か五歳で失った時のショックを思い出してもいた。あの後、折節にあの子がまだ生きていたならと何度思ったことだろうか」

さて、政治家としての角栄は、40近い議員立法を成立させてきましたが、何か新しい法案について話し合うとき、国民の立場への斟酌を忘れませんでした。本書には次のように書かれています。

「俺はいつもその案件について最低の立場に置かれているだろう国民の立場を考えてものをいってきた。議員同士の議論の時、俺は土方をしてトロッコを押していた時のことを思い出してものをいってやった。そうした現実感覚に俺のような過去の体験を持たぬ者が太刀打ちできはしなかった。議論の中で俺は臆面もなく俺自身の過去、そうした最底辺の体験を披歴して持説をいいたててやった。だから土方の体験のない奴等は到底俺のいい分には太刀打ちできはしなかった。それは官僚相手の議論の際にも同じことだった」

角栄が通産大臣のときの通商に関する日米協議の際にアメリカに対して奮闘しますが(それが結果的にロッキード事件による失脚につながるわけですが)、いつも強く意識して事に臨んだのは太平洋戦争に敗れた後の日米関係の本質がありました。本書には次のように書かれています。

「戦後、天皇の命だけは助けてもらったが、憲法から教育方針、あるいはささやかな軍事力の警察予備隊にせよ、何から何まで相手のいいなりに、まさにおんば日傘できた我々が経済で少し力をつけてきだすと、それが目障りでか自分たちの利益ばかりを構えてこちらを抑えにかかる。外務省を始め、どの役所の役人もそれに甘んじる体たらく出来ていたのだ。俺にはそれがいささか腹に据えかねるところがあった」

角栄は稀代の人間通でしたが、以下のように書かれています。

「誰か相手を選ぶ時に大事なことは、所詮人触りの問題なのだ。それについては俺には自信というか確信もあった。そのために俺としては日頃さんざん心遣いをしてきたものだ。特に身近な相手に関わる冠婚葬祭には腐心して手を尽くしてきた。何よりも人間にとって生涯たった一度の死に関する行事である葬式の折には精一杯の義理を果たしてきた。俺に盾ついてのし上がったあの竹下登の父親が死んだときには、田中軍団の国会議員の総勢を動員して参列させもしたものだ」

圧巻は、中国を訪れた角栄が毛沢東と会談した場面です。 本書には、そのときの角栄の心境を次のように書いています。

「会う前から俺は毛という男に並々ならぬ関心があった。周は話すほど実務に長けた官僚だと思ったが、彼を含めてそれぞれ一癖二癖ある幹部を束ねて革命を為し遂げ、あの膨大な中国を支配するという大仕事を一度は国の隅にまで追い込まれてなおここまでこぎ着けたというのはともかく大それた事実だ。仮にあのヒットラーがもしあのまま世界全体を支配していたとしたら、それに並ぶだろう大仕事をやってのけた男が、これから俺たちとの関わりについて何を目論見、何を期待しているのかを、この目で確かめ、この耳で聞き取ることは日本を預かる立場の俺にとっての使命に他なるまいに」

そして角栄はロッキード事件で失脚し、小菅の東京拘置所の三畳ほどの独居房に収監されます。直前まで総理大臣を務めた人物が拘置所に入るというのは前代未聞のことでしたが、今まで入ったこともない狭苦しい小部屋に入れられ、壁にもたれてまず角栄はこの身に何が起こったのかを考えました。本書には次のように書かれています。

「落ち着いて一連の出来事の推移を思い返してみたが、すべて関わり知らぬ、どうにも納得のいかぬことばかりだった。故にもこの身に被せられたものは不条理以外のなにものでもありはしなかった。故にもこの俺は善か悪か、白か黒かと何度も俺自身に問いかけてみた。その度、俺自身は否と答えた。答えることが出来た。その限りでこの俺をこの国の頂点まで引き上げてくれたものがこの俺を見捨てるはずは絶対にないと思った。いや信じきった」

失意の晩年を過ごした角栄は脳梗塞で左の脳をやられ、言葉が出なくなりました。頭はまだはっきりしていて考えることはまともに出来るのですが、言葉が出ないのです。本書は、角栄の心境を次のように綴っています。

「そのもどかしさの中で俺が思い出したのは子供の頃のドモリの思い出だった。ドモリで仲間にからかわれていい返そうとしてもすぐに言葉が出てこない。その苛立たしさに駆られて、おふくろからいわれて帰りがけに買った電球を、途中、道脇の立ち木に叫びながら叩きつけて憂さを晴らした思い出だった。その憂さは俺なりに工夫してドモリを治すことでなんとか晴らした。しかしこの今、俺はどうやって俺自身の声をとりもどしたらいいのだろうか。このもどかしさは一体いつまで続くというのだろうか。果たして俺は俺自身として復活できるのだろうか。そのいたたまれなさに苛立ち叫ぼうとしたが、声が出ない。そして思わず涙が流れていた。 それに気付いてさらに涙が流れてきた」

このあまりに切ない角栄の悲しみが、読んでいるわたしにも痛いほど伝わってきました。そして、図らずも落涙しました。

本書には「長い後書き」が15ページにわたって掲載されています。 その冒頭に、著者の石原氏は次のように書いています。

「私はまぎれもなく田中角栄の金権主義を最初に批判し真っ向から弓を引いた人間だった。だから世間は今更こんなものを書いて世に出すことを政治的な背信と唱えるかもしれぬが、政治を離れた今でこそ、政治に関わった者としての責任でこれを記した。それはヘーゲルがいったように人間にとって何よりもの現実である歴史に対する私の責任の履行に他ならない」

続いて、田中角栄という政治家について、石原氏は次のように述べます。

「私たちは今、『現代』という現実の歴史の中にその身を置いている。敗戦の後に国家にとっての第二の青春ともいえる高度成長を経て、今私たちは他国に比べればかなり高度な繁栄と、それが醸し出す新規の文化文明を享受しているが、その要因の多くは国家の歴史の中でも未曾有のものに違いない。そしてその多くの要因を他ならぬ田中角栄という政治家が造成したことは間違いない」

さらに石原氏は、以下のように具体的な造成内容を述べるのでした。

「国民の多くのさまざまな情操や感性に多大な影響を与えているテレビというメディアを造成したのは他ならぬ田中角栄という政治家の決断によったものだし、狭小なようで実は南北に極めて長い日本の国土を緻密で機能的なものに仕立てた高速道路の整備や、新幹線の延長配備、さらに各県に一つずつという空港の整備の促進を行ったのは彼だし、エネルギー資源に乏しいこの国の自活のために未来エネルギーの最たる原子力推進を目指しアメリカ傘下のメジャーに依存しまいと独自の資源外交を思い立ったのも彼だった」

石原氏いわく、田中角栄ほど先見性に富んだ政治家は日本に存在しませんでした。そして石原氏は次のようにその偉大な業績を讃えます。 「現在のこの国の様態を眺めれば、その多くが彼の行政手腕によって現出したということがよく分かる。それに限らず彼が証した最も大切な基本的なことは、政治の主体者が保有する権限なるものの正当な行使がいかに重要かつ効果的かということだった。彼は政治家として保有した権限を百パーセント活用して世の中を切り開いた」

特に通産大臣として角栄が行ったさまざまな日米交渉は、彼が良い意味でのナショナリスト、つまり愛国者であることを示しました。石原氏は「彼は雪に埋もれる裏日本の復権を目指したように、故郷への愛着と同じようにこの国にも愛着していたということだ」と書いています。しかし、それ故にアメリカの逆鱗に触れ、アメリカは策を講じたロッキード事件によって角栄を葬ったのでした。石原氏は述べます。 「彼のような天才が政治家として復権し、未だに生きていたならと思うことが多々ある。特に私が東京という首都を預かる知事になって試みながらかなわなかったことの数々は、もし彼が今なお健在でいかなるかの地位にあって政治に対する力を備えていたとして、彼に相談をもちかけたならかなえられたかもしれぬとつくづく思う」

そして、「長い後書き」の終わりに、石原氏は次のように書くのでした。

「いずれにせよ、私たちは田中角栄という未曽有の天才をアメリカという私たちの年来の支配者の策謀で失ってしまったのだった。歴史への回顧に、もしもという言葉は禁句だとしても、無慈悲に奪われてしまった田中角栄という天才の人生は、この国にとって実は掛け替えのないものだったということを改めて知ることは、決して意味のないことではありはしまい」

本書を一気に読み終えて思ったことは、「よくぞ角栄ほどの巨人の人生をここまでコンパクトにまとめたな!」ということです。それは石原慎太郎という作家の卓越した筆力によるものであることは言うまでもありません。本書はすべて角栄の言葉で綴られていますが、そこで語られているのは著者である石原氏の言葉でもあります。本書に書かれている角栄の言葉の端々から石原氏の憂国の想いが熱く伝わってきました。

最後に、本書の帯には「衝撃の霊言!」と記されています。 明らかに某宗教団体の主宰者が刊行する一連の霊言本のパロディのつもりなのでしょう。このような幼稚なセンセーショナリズムとか悪ノリは版元である幻冬舎に特有のものですが、わたしは非常に不愉快でした。本書は、そんなつまらないコピーに頼らずとも、多くの読者を得る内容です。田中角栄の霊に対しても、著者の石原慎太郎氏に対しても失礼きわりないコピーです。

それとも、本当に石原氏が霊能力の持ち主で、霊界の角栄の依代となったのでしょうか。そんな力があるのなら、石原氏にはぜひ霊言をお願いしたい人物が3人います。1人は石原氏の作家としての兄貴分であった三島由紀夫、2人目は実の弟である石原裕次郎、そして3人目は石原氏の政治的盟友であり謎の自殺を遂げた中川一郎です。 石原慎太郎さん、あなたに死者の思いを代弁する力があるのなら、ぜひこの3人の言葉を聞かせて下さい。お願いいたします!