- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.02.23

日本人の人生儀礼についてコンパクトに俯瞰した好著でした。「通過儀礼の民俗学」というサブタイトルがついています。編者の谷口貢氏は二松学舎大學文学部教授、板橋春夫氏は國學院大學文学部、慶應義塾大学文学部等の非常勤講師ですが、この2人以外にも多くの民俗学者が参加して、本書を共同執筆しています。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「まえがき」

1 生命観と通過儀礼

2 通過儀礼研究の歩み

3 年齢の民俗

4 妊娠と出産の民俗

5 子どもの成長

6 青年と成人儀礼

7 結婚の民俗

8 女性の民俗

9 大人の民俗

10 老いの民俗

11 葬送儀礼の民俗

12 墓と先祖祭祀

補論1 食文化と通過儀礼

補論2 病と通過儀礼

補論3 老いと生きがい

「索引」

1「生命観と通過儀礼」では、冒頭で「民俗学と通過儀礼」として、板橋氏が次のように書いています。

「民俗学の存在価値の1つは、私たちの日常生活における民俗事象の解明にある。身のまわりの民俗事象がなぜ変わらずに残っているのか、あるいはなぜ変わったのか。変わったとすればその要因は何か、というような日常生活の疑問を解決するため、現代に軸足を置きながら過去の知識をたどる」

続いて、「通過儀礼」という言葉が取り上げられます。

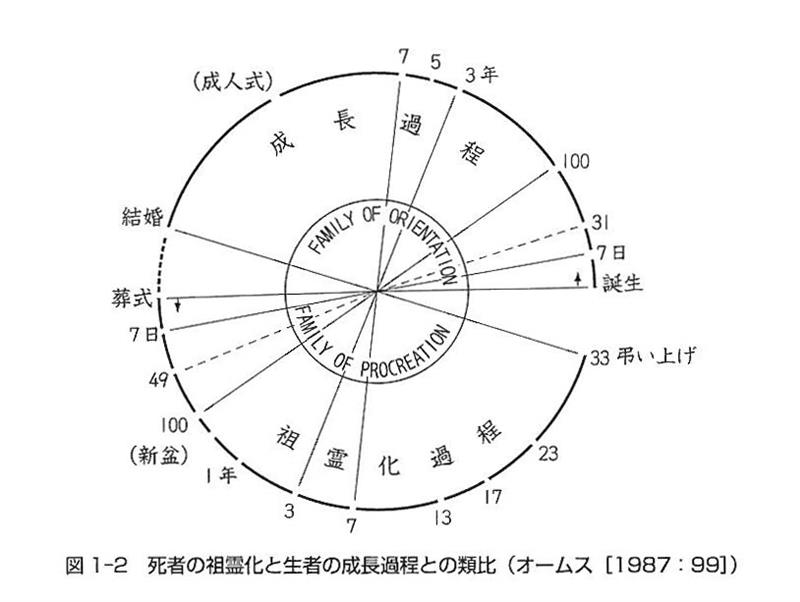

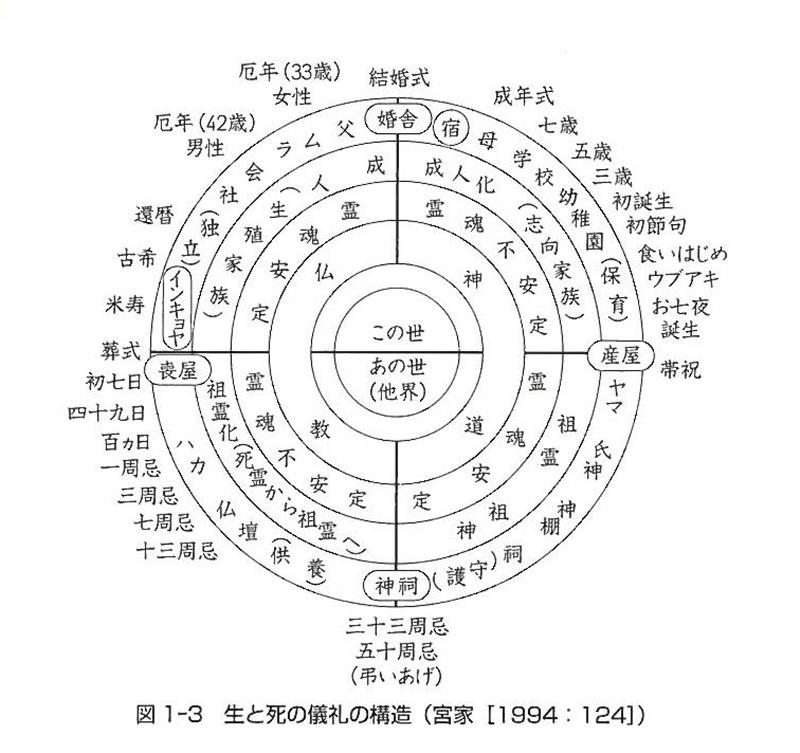

「通過儀礼」ははオランダの民族学者であったA・ファン・ヘネップによって提出された概念で、人の誕生から死までの各段階に行われる儀礼を示します。その儀礼には分離・過渡・統合という3つの段階を伴う共通のパターンが見られ、通過儀礼の各段階で社会的な地位の変化が認められるというものです。

このヘネップの「通過儀礼」についての考え方をもとに、板橋氏は次のように述べています。

「日本では『人の一生』『人生儀礼』などと呼んできた。いわゆる冠婚葬祭のことであり、それらは通過儀礼の範疇に含まれるものである。 人間の一生における儀礼は、生まれてすぐのオボタテ(産立て)から始まり、お七夜、産屋明け、宮参り、食い初め、初誕生などの誕生儀礼が続き、七五三、十三参りなどの成長儀礼を経て、その後は成人式、婚礼、さらに初老、還暦、喜寿、米寿などの長寿儀礼を行いながら死の儀礼に至る」

2「通過儀礼研究の歩み」では、「民俗学と『人の一生』」として、谷口氏が以下のように書いています。

「日本の民俗学が柳田国男によって体系化されたのは、昭和初期である。1934(昭和9)年に『民間伝承論』、1935年に『郷土生活の研究法』が刊行され、民俗資料の分類案が示された。『郷土生活の研究法』で見ると、有形文化・言語芸術・心意現象の3分類である。『有形文化』は社会・経済・儀礼伝承などの大半が含まれ、『言語芸術』は昔話・伝説・諺などの言語伝承、『心意現象』は信仰伝承を中心にして、人の微妙な心意感覚に訴えて始めて理解できる領域であるとされた」

民俗学は、人の一生を総体的に捉えようとする学問です。

そして、日本民俗学は柳田国男と折口信夫の2人の巨人によって生まれ、育っていきました。折口信夫は、1934(昭和9)年に刊行された辞典において「民俗學」の項を執筆し、民間伝承を週期伝承・階級伝承・造形伝承・行動伝承・言語伝承の5つに分けています。折口は、この分類案に先立って、1931(昭和6)年に「民間傳承蒐集事項目安」を発表しました。ここでは、「信仰に関するもの」「医療・禁厭」「一般風習」「階級制度」「口碑・民譚」「言語・遊戯」「民謡・民間芸術」「童謡」「舞踏及び演芸」「演劇」の10分類で、この中の「一般風習」に婚姻・誕生・葬儀、「階級制度」に老若制度を挙げています。

3「年齢の民俗」では、「年齢と文化」として、板橋氏が以下のように述べています。

「『花のニッパチ』という言葉があった。これは大相撲で1953(昭和28)年生まれの北の湖や二代若乃花らが活躍した時代に、世の中全体がこの年生まれをプラス評価したキャッチコピーであり、『28年組』などとも称した。昭和22年から24年までに生まれた世代は『団塊世代』と呼ばれる。近年、30歳前後をアラサー、40歳前後はアラフォーと呼ぶ。数え61歳は還暦であるから、アラフォーにあやかって、『アラカン』と言うらしい」

また、「年齢制限と年齢序列」では、板橋氏は以下のように述べます。

「年齢によって人びとの行動が規定されることがある。いわゆる年齢制限である。小学校には満6歳にならないと入学できない。婚姻できる年齢は、男性は18歳、女性は16歳であるが、親の同意が必要となる。成人は20歳以上なので、それに満たないから親の同意が必要というわけである。公衆浴場は都道府県によって若干異なるが、どの自治体も混浴に関する年齢制限がある。女親と銭湯に一緒に入ることができる男の子の年齢はおおむね10歳未満である」

7「結婚の民俗」では、「見合いと恋愛」として、板橋氏が以下のように述べています。

「見合いの歴史は比較的新しい。昭和10年代までは同じ集落内に住む男女が結婚する例が多かったので、お互いに知った間柄であり、改めて見合いをする必要はなかった。見合い婚は通婚圏の拡大と共に一般化し、近世において男媒酌人が出現してくると言われているが、これは若者組の退化と関連しており、一方で見合い習俗にも影響している。同じ集落内の男女の結婚が次第に集落外へと拡大し、それに伴い恋愛結婚も増えていった」

ここで「仲人の条件」というものが紹介されています。以下の通りです。

「仲人になる条件は、(1)世話好き、(2)話上手、(3)人柄がよい、(4)世間をよく知っている、などが挙げられる。これらの条件は当時の仲人が備えるべきものであった。さまざまな努力の結果、男女を結び付ける世話をした仲人には『仲人礼三年』と言うように、世話になった若夫婦が付け届けをした。暮れになると若夫婦は荒巻鮭を仲人に贈ったものである。仲人の葬儀には必ず参列し、実の親のように対処するものとされた」

また、「結納と花嫁衣裳」として、板橋氏は以下のように述べています。

「結納とはユイ(結)を納めることで、本来は共同労働のことを指している。田植えのユイ仕事は、田植えのときに労働力を交換し合うことである。ユイを納めるというのは、婿が一定期間、嫁方の労働にたずさわったことに由来する。それが次第に物で済ませるようになった。婚約者をイイナズケなどと呼ぶが、これは『ユイノウヅキアイ』が訛ったものと考えられている」

そして「結婚の民俗研究の課題」という項が興味深かったです。

板橋氏は、以下のように述べています。

「結婚に関する民俗と言えば、幸せな結婚の儀礼が中心であり、その対極に位置する離婚はおざなり程度に付くことが多い。本当は結婚を見ていくよりも離婚を分析したほうが、男女の結び付きの本質に迫れると思うのだが、通過儀礼という枠組みでは離婚に関する儀礼がほとんど認められない。結婚は一般には祝儀という認識であるが、地域によっては婚姻に関わる火はケガレであると言われた。つまり婚姻儀礼の祝儀火忌避の習俗などはそれに属するものであろう。婚姻儀礼の通文化史的研究も重要である」

10「老いの民俗」では、茨城県立歴史館史料学芸部学芸課の大里正樹氏の「初老」についての記述が興味深かったです。現在では40歳はまだ壮年といったところですが、歴史的には「初老」とは40歳のことを指したそうです。国立歴史民俗博物館・ 総合研究大学院大学准教授の関沢まゆみ氏によれば、40歳を初老とする考えは近世には広く見られ、十進法の「算賀」の習俗として干支の十二進法の還暦(数え61歳)などとは別の歴史的背景を持つものとされるそうです。

これを踏まえて、大里氏は以下のように述べています。

「各地の民俗の中には、数え42歳の男性の大厄を初老とする場合も多く、42歳で神輿担ぎなどの役に就く例(石川県)、近所に引出物を配る『初老祝』の例(岐阜県)や、氏神へ『初老記念』の集団参拝・絵馬奉納を行う習俗(茨城県)などが見られる。これも各年齢に応じた通過儀礼の1つで、各地域の民俗における老人文化とも言うべきものである」

「介護の民俗学」では、姥捨て伝説やポックリ信仰などを紹介した後で、大里氏はそれらを「老いのマイナスイメージが強く見られる習俗」であるとして、以下のように述べます。

「特に自身や身近な他者の穏やかな死を願うポックリ信仰は、ある意味あきらめの哀しさをはらむ。ボックリ信仰では、介護を受けることは『家族に迷惑をかける』こと、『みじめ』なことであり、願わくば避けたいものとする考えが前提にある。その点、基本的には介護を拒否する面を持っている。そこに延命治療の問題なども合わせて考えれば、尊厳死・安楽死の問題も民俗的とも言えるかもしれない」

11「葬送儀礼の民俗」では、「葬儀と葬式」として、板橋氏は「葬儀」と「葬式」という2つの言葉を以下のように整理しています。

「葬儀と葬式の用語は混用され、2つの語彙に対する理解は人によって異なる。仏教式の『お葬式』に行った場合、葬儀式と告別式の2つがあり、葬儀式は告別式の前に行う親族の別れの儀式で、それが済んでから一般焼香の告別式となる。『お葬式』における葬儀式はやや限定した用例で、この場合の葬儀には宗教的性格が認められる。葬式の用語は、『お葬式ができた』とか『あの家はお葬式だ』と言うように、死者を葬る一連の儀礼を指す用語として使用される。また、葬式は、遺骸の入った棺を祭壇に安置し、参列者が別れの焼香をする告別式のことであると理解されている。これは葬式=告別式という狭義の解釈である。一方、葬儀とは葬送儀礼の略であるとする明快な見解がある」

また、「死のケガレと非日常性」では、板橋氏は次のように述べます。

「葬送儀礼は、日本人の生命観を具現化したものであり、親しい人を喪失した悲しみを徐々に癒していくグリーフケア(grief care)の側面がある。仏教式の葬儀が9割を超える日本では、僧侶は地域社会で行われる民俗慣行に則りながら儀礼を執行し、伝統的な先祖供養の一翼を担う。現在、伝統的な「お葬式」を執行してきた農村モデルが崩壊し、葬祭業者中心の都市モデルが一般化している。地域社会に伝えられてきた葬送のしきたりは、時代の波を大きく受けて変容が著しい。現代に生きる人びとは、葬送儀礼が内包する意義を十分に理解することなく、現代的な感性で合理的に理解する傾向があり、葬送儀礼が本来内包している死後の世界をイメージすることは難しくなった」

「死の直後から通夜まで」では、板橋氏は次のように述べています。

「人が亡くなると、悲しみに包まれた喪家に対して、近隣組の人たちは葬式の準備協力を惜しまなかった。たとえ村八分にされている家であっても、火事と葬式だけは例外とする相互扶助の精神が発揮されたのである。地域によっては近隣組織はそのまま葬式組となって機能した。それが近代以降、社会構造の変化などさまざまな要因により、相互扶助が困難になってきた。そのような状況下に葬祭業者の活躍の場が広がってきたのである」

「葬列の消滅と告別式の誕生」では、板橋氏は次のように述べています。

「新しい告別式の方法は思想家中江兆民の死に際して初めて行われたものであった。兆民は神も霊魂も存在しないと主張しており、1901(明治34)年の死に臨んでにぎやかな葬列を伴う『お葬式』をしないようにと遺言をしたので、周囲の人びとが新しい無宗教の告別式の方式を考え出した。この方式が東京の知識階級に受け入れられ普及し、地方へと拡がっていった。そもそも告別式は、既存の宗教儀礼を排除する形で行われたが、地方へ浸透する過程で宗教葬における弔問部分が独立した形態となっていった」

「火葬の民俗」では、火葬について板橋氏は以下のように述べます。

「世界的に火葬化の傾向にあるが、火葬を受け入れない宗教(イスラム教、ユダヤ正教、ゾロアスター教、ロシア正教など)もある。日本は1900(明治33)年段階で世界一の火葬国であった。京都市では1906(明治39)年段階で、火葬率はすでに80%の高率となっている。近代以前、わが国では浄土真宗地帯で火葬が行われていたが、多くの地域では土葬が採用されていた。火葬率が上昇するのは、火葬の手続きが遺族などの目に見るに忍びないにもかかわらず、肉と骨の分離が早いこと、骨を拾って後に特定期間を遺族と過ごすことができること、火葬によって死の汚穢感が薄らぐこと、分骨が容易なこと、墓地が狭小でも済むこと、法律的に土葬の不適地とされる地域の拡大などが挙げられている」

12「墓と先祖祭祀」では、「先祖とは何か」として、谷口氏が「先祖」という言葉について考察しています。もともと「先祖」という語は、すでに奈良時代の『日本書紀』(720年)に見られますが、古代においては「とほつおや」「さきつおや」と訓読されていました。これを踏まえて、谷口氏は以下のように述べます。

「平安時代中期の『源氏物語』などには『せんそ』という語が用いられているので、当時の貴族社会では『せんそ』が定着していたと見られる。また、キリシタンの宣教師が編纂した『日葡辞書』(1603年)においては、『せんそ』および『せんぞ』の読みが併記されている。一方、先祖とほぼ同じ意味を持つ『祖先』という語は、明治時代に英語のancestorの訳語として採用されたと言われ、主に法律用語や学術用語として使用される傾向が強いと言える。民俗語彙としては、ゴセンゾ(御先祖)・センゾダナ(先祖棚)・センゾコウ(先祖講)などのように、『先祖』という語は各地で広く用いられてきた」

「『祖先崇拝』の発生と展開」では、民俗学者の桜井徳太郎(1917―2007年)が日本人の多様な先祖観を大きく3つに分けた分類を紹介しています。以下の通りです。

(1)直接経験的具象的祖先

(2)間接経験的観念的祖先

(3) 普遍的抽象的祖先である

(1)は祭祀する家族が生前の姿を具象的にイメージできる範囲の上位3世代くらいまでの祖先、(2)は遺された衣服や日記、武具、墓碑銘、家伝記、系図、文書などを通して間接経験によって形成される祖先、(3)は血縁的系譜関係を捨象または抽象することによって普遍化し、神話や伝説などと無媒介に結び付けて形成される祖先ということになります。 このような3つの分類を紹介した後で、谷口氏は「桜井は、日本社会に展開する先祖観の重層性や複合性を捉えると共に、階層による違いや時代による変化に留意する必要性を強調している」と述べています。

「先祖祭祀と年忌」では、仏教学者で大正大学名誉教授の藤井正雄氏の学説が紹介されます。藤井氏によれば、四十九日まで7日ごとに修する法要は、インドの中陰(衆生が死んで次の生を受けるまでの間)説に基づくもので、それが中国に伝わって、中陰の7回の法要に百か日・一周忌・三回忌という3回の法要を加えて十仏事が展開したといいます。この十仏事は中国の十王思想と結び付いて成立したものです。その形が日本に入って、さらに七回忌・十三回忌・三十三回忌を加えた十三仏事が12―14世紀にかけて成立し、16世紀頃には十七回忌・二十五回忌を加えて十五仏事となったというのです。

この藤井説を紹介した後で、谷口氏は「現在行われている先祖祭祀は、仏教の影響を強く受けているものの、年忌の考え方や追善供養のあり方には日本的な展開が見られ、それに加えて日本人の先祖観や死生観が深く関わってきたものと言えよう」と述べています。 本書は、サブタイトルの通りに「通過儀礼の民俗学」をわかりやすく説明しています。その上、先人の研究業績などもきちんと紹介しており、通過儀礼ハンドブックとして1冊持っておくと便利です。冠婚葬祭業者のテキストとしても最適であると思います。