- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.03.10

『嫌老社会を超えて』五木寛之著(中央公論新社)を読みました。 わたしのブログ記事「五木寛之講演会」で紹介したように、3月3日に作家の五木寛之氏を講師に迎え、小倉紫雲閣 の大ホールにおいて、サンレー創立50周年記念の「サンレー文化アカデミー」の第一弾イベントを開催しました。 講演会に先だって、控室で五木氏とじっくりお話させていただきましたが、84歳を迎えた今もお元気な姿に驚きました。

わたしは、昔から五木氏の大ファンです。 中学時代に『青春の門』を夢中で読み耽ったのですが、その影響で早稲田大学に進学することを心に決めたほどです。その他、『戒厳令の夜』や『四季・奈津子』なども愛読書でした。五木氏の本はほとんど読ませていただきました。現在、五木氏とは「サンデー毎日」で一緒に連載をさせていただいており、とても光栄に思っております。

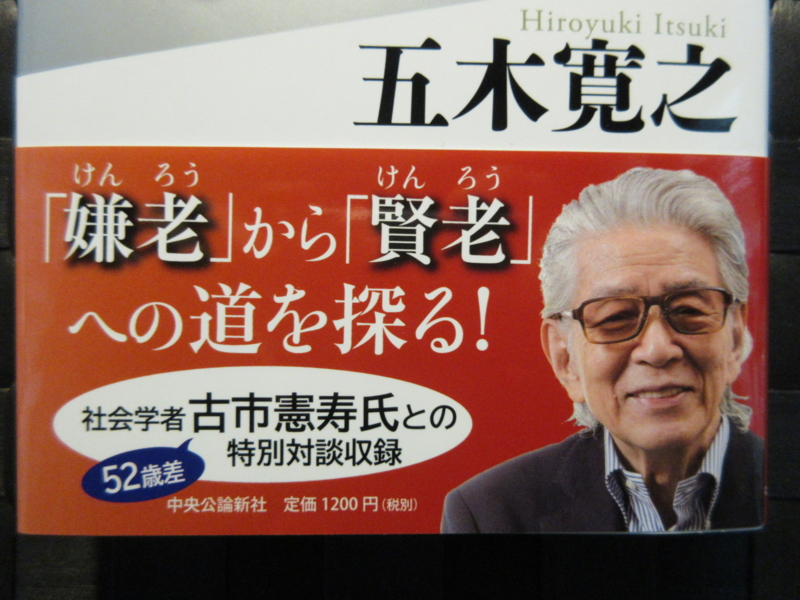

本書の帯

本書の帯

本書『嫌老社会を超えて』の帯には、著者の顔写真とともに「『嫌老』から『賢老』への道を探る!」「社会学者 52歳差 古市憲寿氏との特別対談収録」と書かれています。

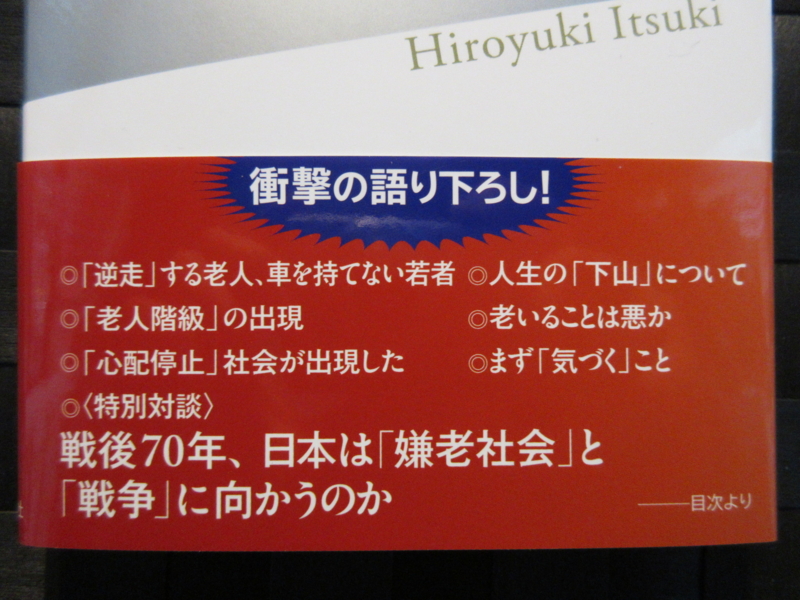

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には「衝撃の語り下し!」として、「◎『逆走』する老人、車を持てない若者◎人生の『下山』について◎『老人階級』の出現◎老いることは悪か◎『心配停止』社会が出現した◎まず『気づく』こと◎〈特別対談〉」「戦後70年、日本は『嫌老社会』と『戦争』に向かうのか」と書かれています。

本書の「目次」は以下のような構成になっています。

「はじめに」

第1章 「貧しい若者」と嫌老社会

第2章 新たなヘイトスピーチの予感

第3章 希望の見えづらい国で

第4章 「下山」の楽しみを知る

第5章 「嫌老社会」のゆくえを考える

第6章 「嫌老」から「賢老」へ

特別対談「戦後70年、日本は『嫌老社会』と『戦争』に向かうのか」 五木寛之 × 古市憲寿

第1章「『貧しい若者』と嫌老社会では、「老人は『弱者』ではなくなった」として、著者は以下のように述べています。

「人間は、自分より『弱い』存在には優しくなれる動物です。困っている人がいれば、本能的に同情の念が湧き、手を差し伸べようとする。高齢者も本来『弱者』です。若い世代が、当然のように庇護すべき、と考える存在のはずです。 ところが、そういう常識が今は通用しなくなっているのです。現代日本に生きる高齢者層は、数のうえでメジャーになりつつあるだけでなく、とにかく元気で活発です。なおかつ、非常に目立ちます」

また、「『逆走』する老人、クルマを持てない若者」では以下のように述べています。

「事実、ブレーキとアクセルを踏み間違えてスーパーに突っ込んだり、高速道路を逆走したりする老人が、後を絶ちません。ウインカーも出さずに急に車線変更したり、センターラインをまたいで走ったり、高速の入口で迷って止まったりと、さまざまです。 それらのすべてが高齢者の仕業ではないでしょうが、少なくとも世間には、『あんな年寄りが、ハンドルを握ってウロウロするから、危なくて仕方がない』という認識が定着することになりました。その意識は、若い世代に特に強いのではないか、と私は思います」

第2章「新たなヘイトスピーチの予感」では、「今は”入口”である」として、著者は以下のような見解を示しています。

「社会に嫌老意識が育まれる原因は、言うまでもなく、高齢者と下の世代との間に利害の『対立』があるからです。ところがそれは、もはや巷間言われるような『世代間の対立』を超越してしまったのではないでしょうか。そえは、一種の『階級闘争』に発展しかねない問題かもしれない、と最近私は感じているのです。階級闘争には、『パンをよこせ』とか『搾取をやめろ』とかの、具体的な対決点が存在します。そこが、従来の世代間対立との、決定的な違いだと思うのです」

まるでマルクスの本を読んでいると錯覚するような「階級闘争」という言葉にちょっと驚かされますが、さらに「『老人階級』の出現」で著者は訴えます。

「ここに、わが国の歴史上初めて『老人階級』が立ち現れた、と言っても過言ではないでしょう。そして、まさにそのことによって、新しい階級闘争が起こる可能性がある、というのが私の予感なのです。 『豊かな』この階級はしかし、下の世代が支える年金を受け取っています。その『命と健康』をつなぐための高額な医療費が、国家財政の大きな負担ともなっています。『若い世代にツケを回すな』というスローガンとは裏腹に、この世代の増大は、とどまるところを知りません」

続けて、著者はさらに次のように述べます。

「あえて言っておけば、老人階級が残す『ツケ』は、借金だけではないのです。例えば、「使用済み核燃料」をどうするのか。巨大な国の借金をどう処理するのか。そうした難問の数々の解決を次の世代以降に委ねたまま、やがて彼ら自身は退場していくのです。 当然、ツケを負わされる方は、たまったものではないでしょう。若者世代、勤労世代が、『どうして俺たちが、そんなものを払わされなくてはならないのだ』という気持ちになっても、無理はない。その結果、彼らも『世代』や『層』の概念を超えて、1つの『階級』に転化しつつあるように、私には感じられます」

「若者への反感もある」では、著者は自身の人生にも触れて、以下のように述べます。

「私も含め、今80歳、90歳の老人は、戦争に直面した世代です。戦後すぐの労働運動は、マッカーサーを慌てさせるほどの高揚を見せました。若き団魂世代は、学生運動の『旗手』でもあったのです。 そうした人間たちからすれば、若いうちから趣味の世界にふけり、わけの分からない『自分探し』に没頭するような下の世代がもどかしく、許しがたい存在に見えるのもまた、仕方のないことかもしれません。 いずれにせよ、嫌老感の広がりの反作用もあって、高齢者層の、自分たち以外の世代に対する拒否感、反感もまた、次第に強まっているように感じられるのです。 嫌老感が、『経済的に恵まれた』高齢者たちへの反発という、ある意味分かりやすい感情であるのに対して、老人階級の下の世代への敵対心には、若い世代に対するコンプレックスが絡むぶん、より複雑だという側面もあります」

「『ガス抜き』に利用される憎しみの感情」では、著者は以下のように歴史を振り返っています。

「日中戦争、太平洋戦争では、もう開戦の10年も前から、軍が主導した『時局講演会』が全国津々浦々で開かれていました。そこでは、日本民族の優秀さ、その行く手を遮ろうとする『鬼畜米英』をはじめとする連合国に対する憎悪の念が、これでもか、と刷り込まれたわけです。それは、日々苦しくなっていく生活に対する国民の不満を『外』に向けさせるうえで、極めて重要な役割を果たしました。実は、今私が一番恐れているのは、そのシナリオなのです。憎悪のエネルギーが、そうやって今度は『内なる敵』に向かい、国を割くような『運動』に発展する―」

著者のこの見方はわたしには考え過ぎのように思えますが、著者は本気で心配をしているようです。

この読書館でも紹介した著者のベストセラー『下山の思想』では、著者は人間というのは坂をのぼるだけではなく、峠をすぎて秋風の中をゆっくりと坂道を谷底に向かってくだってゆくときもあると述べました。木登りでも登山でも、「のぼり」より「くだり」が大事と言われますが、人生もまったく同様で、坂をくだる老年期というものが非常に大切なのだというのです。 本書の第4章「『下山』の楽しみを知る」でも「『下りの景色』は、来た道とは違う」として、以下のように述べられています。

「下り道では、登るので一生懸命だった時には振り返って見る余裕もなかった景色が、目の前に展開しているのです。足下の高山植物に気づいたり、低木の茂みから飛び出した雷鳥に驚かされたりというのも、下山の楽しみに感じられる。 人はまた、『頂点を極める』という目標から解放され、登ってきた時の前かがみとは違う姿勢で麓への道を踏みしめながら、様々なことを思うでしょう。人生の”来し方行く末”に思いを馳せるのも、下山ならではの営みなのです」

第5章「『嫌老社会』のゆくえを考える」では、著者の「老い」についての考え方が示されます。たとえば、「『治す』ではなく『治める』と考える」として、以下のように述べています。

「結果的に、私がやってきたのは、体の不具合を『治す』のではなく、『治める』ことでした。治療というより、『養生』です。よくよく耳を澄ましてみると、自分のからだがいろんな言葉を発信していることに、気がつくことでしょう。その『声なき声』を『身体語』と命名したのですが、それに素直に耳を傾けながら、様々な工夫をし、ライフスタイル全体を見直す。その結果、徐々に体調が変化し、新しい仕事にチャレンジする意欲も湧いてきたのです。ともあれ、そんな工夫ができるようになったのは、やはり50歳を過ぎてからのことです。『下山期』だからこそ、たどり着けた場所でした」

「何のために生きるのか」では、著者は人間について次のように述べます。 「人間は不思議な生き物です。ある種の昆虫などとちがって、性交能力、すなわち種の保存に関わる能力を失ってからも、生き続けます。しかも、現代では、その時間が飛躍的に伸び続け、いまやすべての人びとが90歳、100歳まで生きる可能性を「覚悟」しなければならない時代になりました」

高齢者は「すでに孫もできた」「功成り名を挙げた」にもかかわらず、「もっと長生きしたい」と請い願います。これは、どうしてなのか。著者は以下のように述べます。

「まず考えられるのは、人には『何がなんでも生きていたい』という本能がある、ということです。食欲や性欲と同じような、『生存欲』という人間の持つ根源的な欲求です。ですから、いくつになっても生きていたいと本能的に思う。他人から『老醜』と笑われようがどうしようが、そんなことは関係がない。若い世代からすると、時として理解しづらい言動に映ったりもするでしょう」

それでは、著者自身はなぜ84歳になっても生きているのか。 あるいは、もっと生きたいと思うのか。それは、なぜか。 この質問に対して、著者は自身が生きる理由を次のように述べます。

「笑われるのを承知で言えば、私は『この世界がどう変わっていくのか、見ていたい』のです。日本だけではなく、アジアが、世界全体が、この先どのような変貌を遂げていくのかを目撃したい。知りたい。そのために長生きがしたいのです」

「『大量自然死』の時代に」では、著者は「死」と「寿命」について語ります。

「『長生きしたい』は、『死にたくない』と同義です。”生”を真剣に考えるためには、”死”に目を向けなければなりません。 私が若い頃は、『人生50年』と言われたものでした。事実、敗戦後の1947年の日本人の平均寿命は、約50歳に過ぎませんでした。私自身、『これから先、せいぜい生きて50年ぐらいだろうな』とごく自然に思っていたのでした。 それが意外なことに右肩上がりに伸び続け、2014年には、女性の平均寿命が86.83歳で、3年連続世界一となった。男性も80.50歳に達したのです。まもなく『人生100年時代』の到来です」

著者は、日本の「人口」について以下のように述べます。

「日本の人口問題を語るキーワードが、『少子高齢化』から『人口減少』に移行しつつあります。なぜ人口が減るのか。当面の主たる原因は、『子どもが多く生まれない』からだけではなく、『高齢者が死ぬ』からです。これまで、『高齢化』という言葉の陰に隠れて、その事実が見えにくかったような気がします。『人間、いつかは死ぬ』のです。しかも、これからの日本で間違いなく起こるのは、未曽有の『大量死自然』です。第一次ベビーブームで生まれた団魂の世代が65歳に達し、年金受給者の側に雪崩をうって流入する『2012年問題』が騒がれたのは、記憶に新しいところです。それが、年金財政をさらに圧迫する要因になったのは、確かです」

「生」と「死」について語る五木寛之氏

「生」と「死」について語る五木寛之氏

さらに著者は「死」について正面から語ります。

「歴史をひもとけば、大量死を招いた時代は、過去にも幾度となくありました。しかし、それは戦争とか大凶作だとかの、アクシデントによってもたらされたものです。これほど大量の自然死は、この国にはいまだ例がありません。日本社会は、今まで直面したことのないほどの夥しい『死の時代』と向かい合うことになるのです。 その時、私たち日本人の死生観は変わるのか、変わらないのか。必要とされるのは、生きるための哲学ではなく、『死の哲学』なのではないか。そして、科学や宗教は、そこでどんな役割を果たせるのか」

「『人生100年時代』の生き方と逝き方」では、以下のように語っています。

「さきほど、「養生」の話をしました。無理やり若返ろうとするようなアンチエイジング的な発想ではなく、自然の摂理に寄り添いながらケアしていく方法を自分なりに考える必要がある。そこで欠かせないのが精神の自立ということです。中でも、これから重要になってくるのは、死生観の確立ではないでしょうか。『いかに生きるべきか』に答えを出すのが文学や思想ならば、『どのように逝くか』を突き詰められるのは、宗教の力だと思います。 『日本人は無宗教だ』と言われます。宗教と聞くと『ちょっとそれは』と敬遠する人は、確かに多い。しかし、死という人生の極限状況に際して、もっとも深く追究してきた分野は、宗教であることはまちがいありません」 宗教に関する発言では、個人的に以下の発言が最も印象的でした。 「これは、私の勝手な解釈でもあるのですけれど、キリスト教は青年の、人間関係や社会参加を重視するイスラム教は壮年の、そして80歳まで生きた仏陀がこの世の苦を語った仏教は老人のための宗教ではないか、と考えています」

高齢者の理想の生き方を語る五木寛之氏

高齢者の理想の生き方を語る五木寛之氏

第6章「『嫌老社会』から『賢老』へ」では、今後の高齢者にとっての理想の生き方が以下のように語られます。

「『よりよい生き方』の最たるものは、『社会貢献』であるはずです。働くことに生きがいを感じられるのなら、年齢制限なく、そうすべきです。 そして、これも前にも述べたように、できるだけ社会保障の世話にならない覚悟で生きていく。100歳を過ぎたら選挙権は悠然と下の世代に譲り、政は彼らに任せる。なにも無理をせよとか、肩ひじ張れとか言うのではありません。それこそが、高齢化社会に生きる老人の自然な姿、『賢い生き方』なのではないでしょうか。 そう、それは嫌老ならぬ『賢老』という生き方です。そんな自立した老人たちが生き生きと暮らす世の中を、『賢老社会』といっていいと思います」

特別対談「戦後70年、日本は『嫌老社会』と『戦争』に向かうのか」では、著者は社会学者の古市憲寿氏と対談を行っています。両者の年齢差は52だそうですが、ちょうど今わたしが52歳なので、お二人の間にスッポリ入るわけです。なんだか複雑な心境ですね。 この対談で、古市氏は「嫌老社会」について以下のように述べています。

「嫌老社会というものを具体的に考えてみると、人口の多い団魂世代が要介護状態に入ることが、1つの転換点になるかもしれません。そこで、一気に下の世代の負担が膨らんで、『不利益』がより可視化されると思います。堺屋太一さんの小説『団魂の世代』の最終章は、まさにそういった世代間格差がテーマでした」

また古市氏は「敬老」ということについて次のように発言しています。 儒教に親しむわたしは当然ながら「敬老」という思想を重視する立場なのですが、、これは傾聴すべき発言であると思いました。

「老人の知恵が重宝されたのは、変化がない時代だったから、というのもありますよね。しかし、これだけ社会の変化が激しくなると、知恵や経験だけでは太刀打ちできない機会も増えていく。これから社会が劇的に変われば変わるほど、高齢者は社会的に尊敬されなくなっていくのかも知れません」

最後に、「嫌老社会」という言葉が最初に使われたのは、2003年4月に刊行された堺屋太一氏の『高齢化大好機』(NTT出版)です。「団塊」という語の生みの親でもある堺屋氏は「嫌老好若社会」とか「好老嫌若社会」といった言葉を駆使して、高齢化社会の未来を予測していました。同書を読んだわたしは「人は老いるほど豊かになる」と考え、「老福社会」という言葉を思いつきました。そして10年におよぶ休筆期間の後に2003年12月に書いた本が『老福論』(成甲書房)でした。なつかしい思い出です。