- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.03.30

『未開社会における構造と機能』ラドクリフ=ブラウン著、青柳まちこ訳(新泉社)を読みました。「社会人類学の父」といわれた著者が相続制度、冗談関係、トーテミズム、タブーなどについて論じた代表的論文が12編収録されています。原書は1952年に出版され、日本では75年初版です。本書は2002年に刊行された新版となっています。

著者のアルフレッド・レジナルド・ラドクリフ=ブラウンはイギリスの社会人類学者、文化人類学者です。1881年、イギリス・バーミンガム生まれ。1920年からケープタウン大学で社会人類学の教授を務めました。その後、25年からシドニー大学、31年からシカゴ大学で研究しています。彼は、フィールドワークの手法を導入したマリノフスキーとともに文化人類学の確立に貢献したとされています。 2人は同年齢でしたが、調査手法に関して貢献したマリノフスキーに対し、ラドクリフ=ブラウンはデュルケームの社会理論をもとにした構造機能主義理論を提唱し、分析概念としての社会関係と社会構造の概念を明確化しました。1955年に逝去しています。

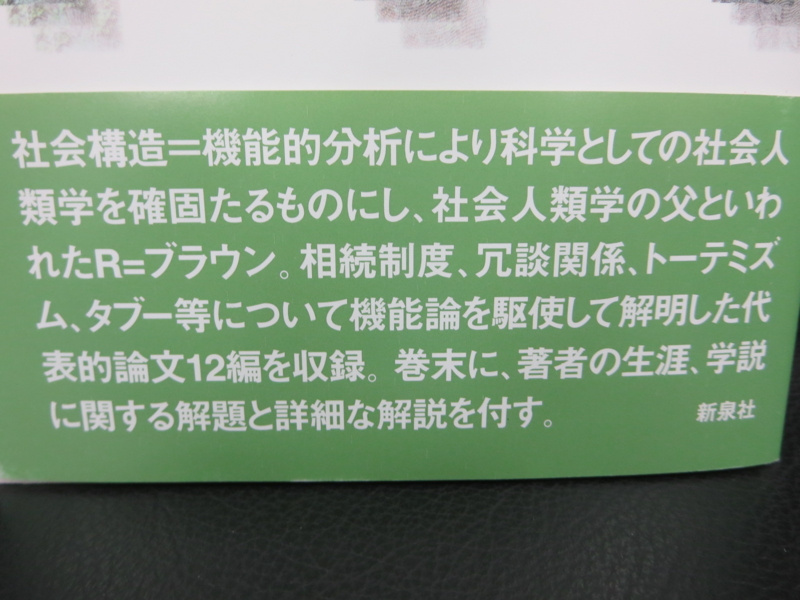

本書の帯

本書の帯

本書の帯には以下のように書かれています。 「社会構造=機能的分析により科学としての社会人類学を確固たるものにし、社会人類学の父といわれたR=ブラウン。相続制度、冗談関係、トーテミズム、タブー等について機能論を駆使して解明した代表的論文12編を収録。巻末に、著書の生涯、学説に関する解題と詳細な解説を付す」

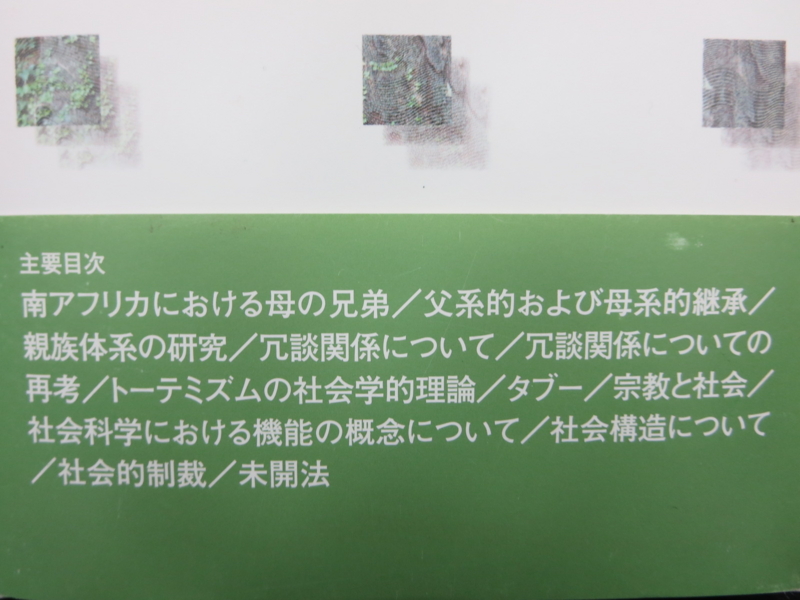

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は以下のようになっています。

「まえがき」

「序論」

第一章 南アフリカにおける母の兄弟

第二章 父系的および母系的継承

第三章 親族体系の研究

第四章 冗談関係について

第五章 冗談関係についての再考

第六章 トーテミズムの社会学的理論

第七章 タブー

第八章 宗教と社会

第九章 社会科学における機能の概念について

第十章 社会構造について

第十一章 社会的制裁

第十二章 未開法

「解説」蒲生正男

「ラドクリフ=ブラウンの著作目録」

「索引」

その知名度に比較して驚くほど著作の少ないラドクリフ=ブラウンですが、本書に収められた12編の論文はいずれも興味深いものでした。特に第五章「冗談関係についての再考」から第十章「社会構造について」までは印象深い文章が満載で、本には膨大な赤線が引かれました。次回作『儀式論』(仮題、弘文堂)執筆のための参考文献として出合った一冊ですが、本書を知ることができて本当に良かったです。「儀式」や「儀礼」に関する示唆も多く得ることができました。

第五章「冗談関係についての再考」では、著者は、北アメリカ、オセアニア、アフリカなどに見られる「冗談関係」という慣習を紹介します。これは、親族やもっと普通には婚姻によって、ある特定の関係にある人々が、失礼なあるいは侮蔑的なやり方でお互い同士行動することが許容され、あるいは要求されており、それに対して立腹することはないというものです。この慣習は、男とその妻の兄弟姉妹との間に最も多く見られますが、ある場合には交差いとこ間や男とその母の兄弟との間、またもう少し緩和された形で祖父母と孫との間にも見出されています。

この「冗談関係」について考察する著者は、物品やサービスの継続的交換を基礎として、個人間あるいは集団間に作り上げられている関係を「友情」の1つの型とした上で以下のように述べています。

「贈物の交換という世界中に広く分布する慣習は、この関連において考察されなければならない。しかしまた別の変った型もある。たとえば一方の集団は他集団の死者を埋葬したり、その他の儀礼的なサービスを行うかもしれない。北西アメリカでは、ある集団はその「友人」集団を招いて、自分たちのためにトーテム・ポールを立ててもらっている。両集団のこの関係を構成している要素は、ごく普通には、ある程度のそしてある種の対立―対立とは社会的に統制され規制されている敵対を意味する―である。2つの集団は、たとえばフットボールのような競争的なゲームを、定期的に行うかもしれない。北アメリカのポトラッチでは、高価な品物を交換するということの中に競争や対抗がある。友情的関係は、理論的にかなり重要なものである。オックスフォード・ケンブリッジ両大学は、定期的にボート競漕やフットボールなどで競い合うことによって、ある関係を維持している。このようにして冗談関係はより大きな関係の1つの例である。何故なら、これは慣例的な規則によって統制されている見せかけの敵対がある友情関係の1つであるからである」

贈物といえば、この読書館でも紹介したマルセル・モースの主著『贈与論』が有名です。著者はモースとともに、別々な集団に属する人々の間の「友情」関係についての満足すべき一般理論を見出すべく、長年にわたって探し求めてきたとして、以下のように述べています。

「このような理論の一部は、物品やサービスの贈与や交換の研究であるに違いない。グリオールが彼の言葉に従えば『否定的態度』をとっているのは、このような研究に対してである。彼はさまざまな冗談関係の事例をまとめて分類し、一般的解釈を求めるのは、まるで葬式でも結婚式でも教会の鐘がなりひびく儀式をまとめて分類し、「鐘の儀式」とよぶようなものだとしている。これは社会人類学の方法論の問題であり、私には非常に重大であるようにみえる。何故ならグリオールは、社会諸制度の一般的な理論的解釈に到達する手段としての比較法の科学的な有効性に、疑問を抱いているようにみえるからである」

ここでドゴン族の研究で知られるフランスの民族学者マルセル・グリオールの名が登場します。グリオールはドゴン・ポゾ連盟の解釈について「一対となった二集団の体系として、そしてその2つの部分は相互的な特権と義務を持っている」としています。彼は、独特な神話体系を持つドゴン族の形而上学の基礎そのものにこの解釈を見出し、論文で「実際に世界の初めの時から規則は双性であった。生物は一対となって生まれなければならなかった」と書いています。

ラドクリフ=ブラウンは、グリオールの意見は双生児についてのドゴン族の考え方からみた個別的な解釈であるとして、以下のように述べます。

「一対となった集団の間にあるこのような関係は、世界中の多くの地域に見出されるはずである。その顕著な事例は南北アメリカ、メラネシア、オーストラリアの半族組織である。二元的なものの統合を表現し、2つの集団を1つの社会につなぎ合わせるもっとも通常の方法は、天と地、戦争と平和、赤と白、陸と水、コヨーテと山猫、鷹の一種と鳥といったような対立する一対のものによっている。それ故その底に横たわっている概念は、ヘラクレイトスの哲学におけるように対立するものの結合という概念である。これは中国人では、陰陽の哲学において高度に精密化した。すなわち陽と陰は男と女、昼と夜、夏と冬、能動と受動などとなる。陰陽はともに夫と妻の結合とか、1年を形づくるための夏冬の結合というような統合や調和(tao)を作り出すために必要とされるという格言がある」

二元的なものの統合は西洋の「錬金術」にも通じるものです。 それについて、著者は以下のように述べています。

「グリオールや彼の仲間たちによって記録されたドゴン族の宇宙論では、二元性の統合についてのもっとも基本的な考え方は、双生児の出生についてのそれではなく、むしろ中国の陰陽におけるような男性原理対女性原理の対立であるようにみえる。人類は男女両性の原理を付与されて生れるのであり、彼らが真に男性となり女性となるのは割礼や陰核手術によってである。そこでここにも夫と妻の性的結合の中に、対立するもののヘラクレイトス的結合があるのである。ドゴン族の宇宙論的観念、あるいはその幾分かを理解する有効な1つのかぎは、この男女の二元性が双生児の統合にみられる二元性と結び合わされている方法である。後者の二元性の型は2という数字に該当し、前者は男性の象徴である3という数と、女性原理を象徴する4という数の対立に該当する。これは足せば7となり、7は完全なものの象徴である」

第六章「トーテミズムの社会学的理論」では、トーテミズムが扱われます。 トーテム(totem)とは、特定の集団や人物、「部族」や「血縁(血統)」に宗教的に結び付けられた野生の動物や植物などの象徴のことであり、これを信仰の対象、基礎とし、崇拝する信仰形態を指して「トーテミズム(totemism)」と呼びます。トーテミズムといえば、この読書館でも紹介した『宗教生活の原初形態』の著者である「フランス社会学の父」エミール・デュルケムの最大のテーマでした。デュルケムにとってトーテム集団は、宗教生活のみならず社会そのものの原初形態であったのです。

本書の著者であるラドクリフ=ブラウンは、トーテミズムの問題に関連して、「なぜ大多数のいわゆる未開民族は、その慣習や神話の中で動物や他の自然種に対して儀礼的態度をとっているのであろうか?」という疑問を抱きます。そして、論文としての「トーテミズムの社会学的理論」を書き上げたわけですが、そこで以下のように述べています。

「神話や儀礼における人間と自然との関係というこの主題を、私が1つの論文の単なる結論の中で取り扱おうとすることができないのは明瞭である。何年か前、私は非トーテム民族であるアンダマン島民の慣習や信仰に関連してこの問題を取り扱おうと試みた。それやこれやの研究の結果、私は以下のような法則を打ち出すこととなった。すなわち、ある社会の福祉(物質的もしくは精神的)に重要な結果をおよぼすあらゆる対象もしくは事象、あるいはこのような対象や事象を表わしたり、あるいはそれらに代わるあらゆる事物は、儀礼的態度の対象となる傾向がある」

インド洋東部にあるアンダマン島の島民を研究した著者は、社会生活のリズムを支配する季節の変化、食料やその他の目的のために利用される動植物などが社会生活すなわち社会秩序の中に入りこみ、その本質的部分となっていることを発見しました。そして、まさに自然現象や自然の対象物が社会秩序に入りこんでいる限り、それらはそれ自身で、あるいはそれらを代表する事物を通して儀礼的態度の対象となるということを示すと述べました。著者は、「儀礼的態度」の背景にある宇宙観や自然観について以下のように述べています。

「自然界の秩序や自然界の法則について、我々自身が持っているようなはっきりした概念は、未開人の中には存在していない。とはいえやがてそれが発達する芽生えは、技術的活動における因果関係の過程を経験的に制禦しようとすることの中に認められるのであるが。未開人にとって全体としての宇宙は、我々が自然界の法則とよんでいるものによってではなく、むしろ我々が道徳的もしくは儀礼的法則とよばなければならないようなものによって、支配されている道徳的あるいは社会的秩序なのである。はっきり現われているわけではないが、儀礼や神話の中にかくされたこの概念を認識することは、時として『未開人の思惟』とよばれているもののみならず、我々が宗教という用語の下に漠然と分類しているすべての現象をも、正しく理解するためのもっとも重要な一段階であると考えている」

第七章「タブー」では、著者は人類学において「タブー」と呼ばれる慣習を「儀礼的忌避」とか「儀礼的禁止」とみなし、そして「儀礼的地位」および「儀礼的価値」という2つの基礎的な概念と関連させて定義することを提唱しています。著者は以下のように述べます。

「儀礼的禁止とは、もし違反すれば、その規則を守らなかった人の儀礼的地位に好ましくない変化をもたらすであろうという1つの信念と結びついた行動の規則である。社会が異なれば、この儀礼的地位の変化も多くの異なった方法で認められている。しかしどこでも、大なり小なり何かしらの不運が多分その当人に訪れるであろうと考えられている。 我々はすでに1つの例を考察した。死体に触れたポリネシア人は、ポリネシア人の信仰に依れば、儀礼的地位の好ましからぬ変化を―私の信条を用いれば―を蒙るのである。彼が危険な状態にあると考えられている災難は病気であり、それ故に彼は用心深くして危険をのがれ、以前の儀礼的地位を回復するために儀礼を受けるのである」

タブーの問題は呪術や宗教に深く関わっています。著者は呪術と宗教の区分をするさまざまな方法を考察する中で、マリノフスキーの考え方を紹介します。それは、「儀礼が、それを実行しているすべての人々に知られており、そしてどの原地人の情報提供者からも容易に聞き出すことのできるような明確な実用的な目的を持っている」場合、その儀礼は呪術的であり、一方儀礼が単に何かを表しているもので、何の目的もなく、結果を求める手段ではなくて、それ自体において結果であるような場合、その儀礼は宗教的であるという考え方です。

このマリノフスキーの考え方について、著者は以下のように述べています。

「この基準を適用するに当っての困難は、『明確に実用的な目的』という言葉によって意味されている事柄の、不確かさにかかっている。塩を撒くことから生ずる不運を避けるということは、余りはっきりしているわけではないが、実用的な目的であるという気がする。我々の活動すべてにおいて神を喜ばせようと願い、そうして煉獄のある期間を逃れたいと願うことは多分十分にはっきりしているだろう。しかしマリノフスキーはそれを実用的でないと考えるかもしれない。ポリネシア人が病気や死ぬかもしれないこと―それらは首長、死体、新生児にさわらない理由としてポリネシア人があげているものである―を避けようとする願いについて、我々は何というべきであろうか」

ここで著者は、もう1つの考え方を以下のように紹介します。

「儀礼的忌避分野内で、我々の社会において、行われている1つの区分は聖(holy)と不浄(unclean)の区分である。ある事柄はそれらが聖であるが故に注意して扱われねばならないし、他は不浄であるが故にそう扱われる。しかし、ロバートソン・スミスやジェームズ・フレーザーが示したように、この区別がまったく認識されていない多くの社会がある。たとえばポリネシア人は、首長や神殿は聖であり、死体は不浄であるとは考えていない。彼らはこれらすべてを危険なものと考えるのである」

さらに儀礼的忌避について、著者は以下のように述べます。

「儀礼的忌避すなわちタブーの対象になるあらゆる事柄―人、物体、場所、言葉や名前、時や事件、一週間のある日とか一年のある期間―は儀礼的価値を有しているという。たとえば、ポリネシアでは、首長、死体、新生児は儀礼的価値を有している。英国人のある人々にとって、塩は儀礼的価値を有している。キリスト教徒にとってすべての日曜日や聖金曜日(グッド・フライデー)は儀礼的価値を有しているし、ユダヤ教徒にとってすべての土曜日と贖罪日がそうである。儀礼的価値は該当する対象や日時に対して採られている行動の中に認められる。儀礼的価値は消極的儀礼においてのみならず、積極的儀礼においても表わされており、それらは積極的儀礼が向けられている対象物の中に、またその儀礼の中で用いられている対象物、言葉、場所の中に存在する。大部分の積極的儀礼、聖別や聖化の儀礼は、その対象に儀礼的価値を授けることをその目的としている。一般に積極的儀礼に価値を持っているものは、またある種の儀礼的忌避の対象でもあり、あるいは少くとも儀礼的尊敬の対象となっているということを心にとめておいてよい」

ここで著者は、儀礼研究にせまる3つの方法について紹介します。 第一の方法は、儀礼の目的や理由を考察することによるものです。 人類学の文献を調べてみると、この研究方法が非常にしばしば採用されていることに気づきます。しかし、2つの違った社会で行われる基本的には同一の儀礼が、社会によって異なる目的や理由を持つかもしれず、これはもっとも実り少ない方法であると言えます。 第二の方法は、儀礼の目的とか理由ではなくて、それらの意味を考察することです。著者はここで「シンボル」と「意味」という2つの言葉を一致させて使っています。意味を持っているすべてのものはシンボルであり、シンボルによって表現されているものならすべて意味があります。

そして、著者は第三の方法について以下のように紹介します。

「我々は儀礼の効果―それはその儀礼を行っている人々が儀礼が産み出すと想像している効果ではなくて、その儀礼が実際に産み出している効果―を考察することができる。儀礼は直接的もしくは直線的効果を、何らかの方法で直接にそれに関与している人々の上に及ぼしている。それを、他に適当な言葉もないので心理的効果とよんでもよいだろう。しかし社会構造、すなわち、秩序ある生活に個々人をつなぎ合わせている社会関係の網の目の上にも儀礼は第二次的な効果を持っている。これらを我々は社会的効果とよんでもよいかもしれない。儀礼の心理的な効果を考察することによって、その心理的機能を規定することに成功するかもしれない。また社会的効果を考察することにより、その社会的機能を発見するかもしれない。普通の、あるいは平均的な心理的効果を考えに入れることなしに、儀礼の社会的機能を見出そうとするのは、明らかに不可能である。しかし、もっと影響のうすい社会学的効果を多かれ少かれまったく無視して、心理的効果を論ずることはできる。そしてこれはいわゆる『機能主義人類学』でしばしば行われている」

儀礼は神話と不可分な関係にあります。 著者は、儀礼と神話について以下のように述べています。

「各儀礼はそれと結びついている神話を有しているので、我々は同じく神話の意味も調べ上げなければならない。その結果として、あらゆる個々の儀礼の意味が宇宙哲学の光の中で明らかになってくる。この宇宙哲学とは、自然界および人間社会についての一群の観念や信仰で、そのもっとも一般的な特性について見る限りでは、すべてのオーストラリア部族に流布しているのである」 この「宇宙哲学」という言葉には、非常に感銘を受けました。 考えてみれば、神話も儀礼も宇宙の中での人間の位置を求める精神的営為です。神話と儀礼は、宇宙哲学における二大分野なのかもしれません。

著者はまた、儀礼の心理的効果について以下のように述べます。

「儀礼の直接的な心理的効果は、ある程度までそれを行っている人々を眺めたり、人々と話したりすることによって観察することができる。儀礼の表面上の目的はたしかに彼らの心の中に存在しているのであるが、また、宇宙哲学的信仰の複雑な組合わせも彼らの心の中にはあるのであって、それにかかわり合うことによって儀礼が意味を持ってくる。なるほど儀礼を行っている人は、たとえ儀礼を1人きりで行っているとしても、―時にはそういうことがあるが―儀礼を行うことから、はっきりした満足の感情を得ている。しかしそれは単にその人が、彼自身や彼の仲間の部族の人々に、もっと十分な食物を供給する役に立ったと考えているからだと想像するのは、まったく誤っているだろう。彼の満足は儀礼的義務―それを我々は宗教的義務とよんでもよいが―を遂行したことにある。原住民が感じていることを表現するのに、私自身の観察から私が判断するものを、私自身の言葉でさしはさめば、儀礼の遂行において―それをするのは彼の特権でもあり、義務でもある―彼は、人間も自然も、その相互依存的な部分である宇宙の秩序の維持に、少しばかりの貢献を行ったのであるといえよう。こうして彼が得た満足は、彼にとっての特別な価値を儀礼に与えている」

ここで著者は、なんと孔子を登場させます。

「紀元前5、6世紀の中国では、孔子およびその後継者らは葬礼、喪、供犠というような儀礼を正しく遂行することの非常な重要性を力説している。孔子の後に改革者墨子が現われ、彼は利他主義―すべての人を愛すること―と功利主義の折衷を説いた。彼は葬式や服喪の儀礼は無益であり、有用な行為を妨げるので、それらを廃止するか、最小の程度にまで減ずるべきであるとした。紀元前2、3世紀には、儒家の荀子およに礼記(儀礼の書物)の編纂者らは、これらの儀礼は何ら実利的な価値は持っていないかもしれないが、にもかかわらず非常に重要な社会的機能を持っていると、その効果について墨子に反駁している。簡単にいえば、この理論は、儀礼はある社会的状況に固有な感情の秩序ある(礼記では美化されたといっている)表現であるということである。こうして儀礼は人間感情を規制し洗練させるのに役立っている。我々は儀礼の遂行に参与することは、感情―その存在に社会秩序自体が依存しているのであるが―を、個人の中に養うのに役立っているといってもよいだろう」

そして著者は、儀礼についての自説を以下のように述べます。

「もしも儀礼や、それと結びついている信仰が存在していなかったら、個人は何も気にかけることがないだろう。だから儀礼の心理的効果は、人間に不安とか危険の感情を作り出しているという理論である。アンダマン島民が、もしもそれらの危険から彼らを守るということが表面上の目的である特定の一群の儀礼がなかったならば、ジュゴンや、豚や亀の肉を食べるのは危険だと考えることは、ほとんどありそうにないようにみえる。似たような数百の事例を世界各地から引用することができるだろう。 したがって、ある人類学的理論では、呪術と宗教は信頼と安心と安全感を与えるというが、一方では同じくそれらが、人々に恐怖と心配を与えていると論ずることも十分できるだろう。もしそうでなかったら人々は黒呪術や精霊の恐怖、神・悪魔・地獄の恐怖からまぬがれていたであろうに。 実のところ、希望と同じく、恐怖や心配の点でも、我々は自分たちの住んでいるコミュ二ティによって条件づけられている(ことわざにあるように)。そして人間が一時的にせよ、永続的にせよ連合に結びつけられるのは、主として希望や恐怖を分かち合うことによってであり、つまり、でき事や偶発的事件に対する共通の関心と私が名づけたものによってである」

そして、本書の白眉は第八章「宗教と社会」です。 冒頭で、著者は「宗教を調べる通常の方法は、すべての宗教を、あるいは1つを除いたすべての宗教を誤った信仰とか幻想に基づいた慣行の総体として考えることである」と述べています。しかし、著者は「私の個人的な意見では、ここから研究の手がかりを得る方法は、たとえそれがもっとも直進的であるようにみえるとしても、宗教の本質の真の理解へ進むのにもっともふさわしいものではないと思う」とも述べています。

著者は、「宗教研究の手がかりとなるかもしれないもう1つの方法がある」として以下のように述べています。

「我々はあらゆる宗教は、ちょうど道徳や法がそうであるように、社会機構の重要な、あるいは本質的とさえいえる部分―それらによって人間が社会諸関係の秩序ある配置の中で、共同して生活することを可能ならしめるような複合体系の部分―であるという理論を、少くとも1つの可能性として受け入れてもよいだろう。この観点からすれば、我々は起源ではなく、宗教の社会的機能、つまり宗教が社会秩序の形成や維持に対してなしてきた貢献を取り扱うことになる。秩序ある社会生活に基礎を与えることができるのは、唯一つ真の宗教(つまり我々自身の)であるといおうとする多くの人々がいる。我々が今考察しているこの仮説は、宗教の社会的機能はその真実性とか虚偽性とは無関係であること、またある種の未開民族の宗教のように、我々が間違っていると考えたり、あるいは馬鹿げていて嫌悪感を持つような宗教も、社会機構の重要な有効的な部分であるかもしれないのであること、そして、このような『まやかしの』宗教なしには、社会進化も近代文明の発達も不可能であったろうということなのである」 この宗教が社会的秩序の形成や維持に貢献してきたという説を読んで、わたしは宗教というよりはむしろ埋葬や葬儀こそが社会秩序を形成し、維持してきたのではないかと思いました。拙著『唯葬論』(三五館)で力説したように、わたしは葬儀を人類の存在基盤かつ発展基盤であると考えています。

その葬儀について、著者は以下のように言及しています。

「たとえば、葬式や服喪の儀礼は死後も魂の存続を信ずる結果である、というようなことが時として主張される。もし我々が原因とか結果という用語を使って説明しなければならないのなら、私は死後魂が存続するという信仰が儀礼の原因ではなくて、むしろ儀礼の結果であると主張しよう。実際のところ原因―結果的な分析は、誤解を招きやすい。現実に生じているのは、儀礼とそれを正当化し合理化しようとする信仰が、分ち難い全体の一部として共に発達しているということである。しかしこの発達において、信仰を支配し、あるいは決定するのは、むしろ活動、もしくは活動の要求であって、その逆の方向ではない。活動それ自体が、感情の象徴的な表現である」

そして、著者は次のように非常に重要なことを述べます。

「宗教を理解しようと試みるに当って、我々が最初に注意を集中するべきものは信仰よりもむしろ儀礼についてであると私は提示する。よく似た見解をロアジィ(Loisy)もとっている。彼は宗教分析の主題に供犠の儀礼を選び、あらゆる宗教において儀礼はもっとも安定した永続的な要素であり、したがって儀礼の中に古代崇拝の精神をもっともよく発見することができる、といっていることによってその正しさを証明している」

ここで名前の出たアルフレッド・ロアジィは、1857年生まれのフランスの神学者、聖書学者です。 1879年に司祭となり、81年よりパリのカトリック大学のL・デュシェーヌに聖書を学び、E・ルナンの強い影響を受け、89年より聖書の教授となりました。93年に旧約聖書に関する新説のために罷免されましたが、近代主義に立脚した論著を続々と発表。1940年逝去。 また著者は、「宗教においては信仰よりも儀礼のほうが重要である」という見解を、宗教学の偉大な先駆者であるロバートソン・スミス(Robertson Smith)も取っていることを紹介します。彼は、1846年生まれのイギリスの旧約聖書学者でセム語学者です。スコットランドの自由教会牧師で、『ブリタニカ百科事典』の編集長も務めました。主著『セム族の宗教』が有名です。神学者でもあった彼は、宗教における儀礼を教義と同等に重要なものとみなしました。信者たちの共同の行為としての儀礼、特に供犠・共食の行動が、神と信者の間の宗教的意味のみならず、信者集団の共同性や紐帯に対し効用を持つと主張しています。1894年に逝去しています。

ロバートソン・スミスは、主著『セム族の宗教』で以下のように述べます。

「古代であろうと近代であろうと、あらゆる宗教に関して、我々は一方ではある種の信仰、他方ではある種の制度、宗教的慣行、および行為の諸規則を見出す。我々の近年の習慣では宗教をその慣行面よりはむしろ信仰の面から眺めている。何故なら比較的最近にいたるまで、ヨーロッパでまともに研究された唯一の宗教の形態は、さまざまのキリスト教会のそれであった。そしてキリスト教徒全体が、儀礼はその解釈との関連においてのみ重要であるという点に同意している。そこで宗教研究といえば、主としてキリスト教信仰の研究を意味し、宗教教育は常に教義から始められる。この教義とは入信者が受け入れるよう教えられる教理上の真実から湧き出てくるものとして、彼の前に提示される宗教的義務なのである」

続いて、ロバートソン・スミスは述べます。

「すべてこれらのことは、我々にとってまったく当然のことのように思われるので、異質な宗教あるいは古代宗教に接する場合にも、我々はここでも当然のこととして最初の仕事は教義を探求することであり、その中に儀礼や慣行についての鍵を見出すのであると考える。しかし古代宗教はその大部分が教義を有していなかった。それらはもっぱら制度と慣行から成立っていた。人々が何らかの意味づけもしないで、ある儀礼に習慣的に従うことは多分ないだろう。しかし一般的にみて慣行は厳密にとりきめられていながら、それに附せられた意味が極端にぼやけていること、また同一の儀礼が異なる民族により、異なる方法で説明され、その結果として生ずるどちらが正しい説であるかとか、どちらが間違った説であるかというようなことは、何ら疑問が持たれていないことを我々は発見するのである」

さらに、ロバートソン・スミスは以下のように述べます。

「たとえば古代ギリシアで、神殿である事柄が行われ、それをしないのは神をうやまわないことであるという点で人々は同意していた。しかしもしあなた方が、彼らに何故それらを行っているのかと質問したならば、多分いろいろな人から相互に矛盾するようないくつもの説明を聞くであろう。そしてあなた方がどの説明を選んでとりあげたとしても、宗教的にそれが重要なものであるとは誰も考えはしないだろう。実際のところ人々が提示した説明は、感情を強くゆり動かすという種類のものではなかっただろう。何故なら大部分の場合、それらは神の命令とか、神が直接に手本を示したことによって、最初に儀礼が確立されるにいたった状態についての単に違った物語であるにすぎないものであったろうから」

そして、ロバートソン・スミスは以下のように述べるのでした。

「要するに儀礼は教義ではなく、神話と結びついているのである。・・・・・・第一に重要なことは、儀礼的および慣行的慣例は、厳密にいえば、古代宗教の総体であったということを、最初から明らかに悟ることである。未開時代の宗教は、実行面での応用を伴った信仰の体系ではなかった。それはその社会の各成員が当然のこととして従っている、定められた一団の伝統的慣行であった。もし誰かがその行動についての理由も知らずに、ある事柄をすることに同意するとしたらその人は人間ではないだろう。しかし古代宗教においては、理由が最初に教理として公式化され、次に実行に表現されたというのではなくて、反対に、実行が教理理論に先行したのである。人々は言葉で一般原理を表現し始める前に、行為の一般規則を作り上げる。政治的諸制度は政治理論よりも古く、同様に、宗教的諸制度は宗教理論よりも古い。この類比は任意的に選択されたものではない。何故なら実際に古代社会では、宗教的・政治的諸制度は完全に平行していたからである。双方の分野において形態と先例が非常に重要とされているが、しかし何故その先例が信奉されてきたかという説明では、ただ単にそれが最初に確立されるに至るということは、別に証明を要するとはみえなかった。社会の規則は先例に基づいているのであり、社会が継続して存在していることは、何故一度固定した先例がそのまま受け継がれていくのかということについての十分な理由であった」

Wikipedia「神話」の中には、「神話と儀式の関係」という項目があります。 そこにはロバートソン・スミスの名が以下のように登場しています。

「儀式との関連を解説した神話―儀式理論の極端な説では、神話とは儀式を説明するために作られたという。聖書学者のウィリアム・ロバートソン・スミスによって提唱されたこの主張では、古代人が何らかの目的を持って儀式を始めた時には神話とは何ら関係が無かった。しかし時が過ぎ元々の目的が忘れ去られたときに、人々はなぜ儀式を行うかを説明するために神話を創り出し、それを祝するためという理由で儀式を行うようになったという。人類学者のジェームズ・フレイザーも似通った説を唱え、古代人の信仰は人智が及ばぬ法則を信じることで始まり、やがてそのような感情を失ってしまった際に神話を創り出し、それまで行っていた魔術的な儀式を、神を鎮める儀式にすりかえたと主張した。 しかし現在では、神話と儀式の関係には普遍的な判断をつけずそれぞれの民族ごとに判断すべきという意見で一致している。儀式が先行し後に神話が作られたというフレイザーらの説を立証する証拠はほとんど見つからず、逆にアメリカインディアンのゴースト・ダンスの例のように神話が先行して存在し、儀式は神話の補強として発達する例が多い」

神話と儀礼のどちらが先行したかという問題は非常に興味深く、かつ重要です。両者の関係については、わたしの次回作である『儀式論』でぜひ深く考察したいと思っています。いずれにせよ、儀礼の背景にあるものは教義ではなく神話であるという点は間違いがないように思えます。本書の著者であるラドクリフ=ブラウンも次のように述べています。

「儀礼は比較的安定しており、教義は変化しやすいことはキリスト教から例証できる。キリスト教の宗派のどれをとってみても本質的な2つの儀礼は洗礼式と聖餐式である。そして我々は聖餐式の荘厳な秘儀が正教会、ローマ教会、英国国教会で異なって解釈されていることを知っている。儀礼そのものよりも、儀礼と結びついた信仰を正確に設定することが近年強調されるのは、教義の相違についてお互い闘争し、抹殺しあってきた道程の中で証明されている」

さらに儀礼について、著者は以下のように述べています。

「儀礼はある種の感情の規制された象徴的表現とみなすことができる。それ故儀礼は、社会構成が依存している感情を規制し、維持し、世代から世代へ伝達する効果を持っている場合に、またその程度にまで、特定の社会的機能を持っているということを示すことができる。私は敢えて、一般公式として、宗教とはどこでも、何らかの形で我々自身の外にある威力に対する依存感の表現であると提言してみた。この威力を我々は精神的力とか道徳的力とよんでさしつかえないだろう」

著者によれば、この理論はけっして新しいものではありません。これは古代中国の思想家の書物にも見出すことができるとして、次のように述べます。

「これがもっとも明瞭なのは、紀元前3世紀に生きていた荀子の教えや、少し後に編集された儀礼の書物(礼記)においてである。中国の著述家たちは宗教について書いてはいない。私は中国語に、我々が宗教という言葉で理解しているものをいい表わすような言葉があるかどうか疑わしく思っている。彼らは『礼』(li)について書いている。そしてこの語は、儀礼的、慣習的道徳、儀礼、よい行儀作法の規制、礼儀正しさ、などとして訳されている。しかしこの語を表わしている漢字(「禮」―訳者註)は2つの部分から成っており、1つは(「示」―訳者註)精霊、供犠、祈願を意味し、もう1つは(「豊」―訳者註)供犠を行う時に用いられる容器をもともと意味していた。それ故に我々は礼を『儀礼』と訳して適当であろう。ともかく、古代思想家たちが主として関心を持っていたのは、服喪と供犠の儀礼であった」

人類史上で最も強く儀礼の重要性を訴えたのは孔子です。 孔子にとって、儀礼とは何であったのか。著者は以下のように述べます。

「あなた方も御存じのように孔子の教えの主要な点の1つは、儀礼を正しく遂行することの重要性であった。しかし孔子は超自然的なものについて論じようとしなかったといわれている。儒学においては、音楽や儀礼は社会秩序を確立し保持するための手段として考えられ、そしてその目的達成のための手段としては、法律や罰則にまさるものとみなされている。我々は音楽については、非常に異なった見解を持っているが、プラトンも何かしら似たような考えを主張していたことが想い起こされよう。そして私は音楽(およびダンス)と宗教儀礼との関係についての人類学的研究は、何らかの興味深い結果をもたらすであろうと示唆しておく。礼記の一部は音楽に関するものである(楽記)」

その「楽記」の第三節には以下のように書かれています。

「是の故に先生は之を感ずる所以(ゆえん)の者を慎む。故に礼以て其の志を道(みちび)き、楽以て其の声を和(やわら)げ、政(まつりごと)以て其の行ひを一にし、刑以て其の姦を防ぐ。礼楽刑政、其の極一なり。民心を同じくして治道を出す所以なり」 この言葉を紹介した後、著者は以下のように述べています。 「宗教について我々がここで関心を持っている見解は、礼記の次のような文章に要約されているかもしれない。『儀式は大衆を共に結合させておく絆である。もしこの絆が除去された場合には、それらの大衆は混乱におちいる』。荀子に始まる後期の儒者たちは、儀礼、とくに服喪と供犠の儀礼が社会秩序の維持という機能を遂行している方式に注目した。彼らの理論の主要な点は、儀礼は人間の情緒を『規制』し『洗練』するのに役立つということである」

荀子は「礼なるものは精子を治むるに謹む者なり。生は人の始にして、死は人の終なり、死は人の終なり、終始俱(とも)に善なれば、人道畢(おは)る。故に君子は始を敬(つつし)みて終を慎み、終始一の如し。是れ君子の道にして礼義の文なり。其の生を厚くして、其の死を薄くするは、是れ其の知あるを敬(つつし)みて、其の知無きを慢(あなど)るなり」に始まる一連の「礼」に関する見解を述べた後、「是れ礼儀の法式にして、儒者是なり」と喝破しています。

この荀子の「礼」についての見解を紹介した後、著者は述べます。

「この学派の古代思想家たちがとっていた見解は、宗教儀礼は、その儀礼の効用を説明しているかもしれない一切の信仰とは独立した、重要な社会的機能を持っているというのであった。儀礼は人間のある種の情緒や感情に規制された表現を与え、これらの感情を生き生きと活動的に保たせた。さらに秩序ある社会生活の存在や継続を可能にしたのは、これらの感情が個々人の行為を統制し、あるいは影響を与えているということによってであった」

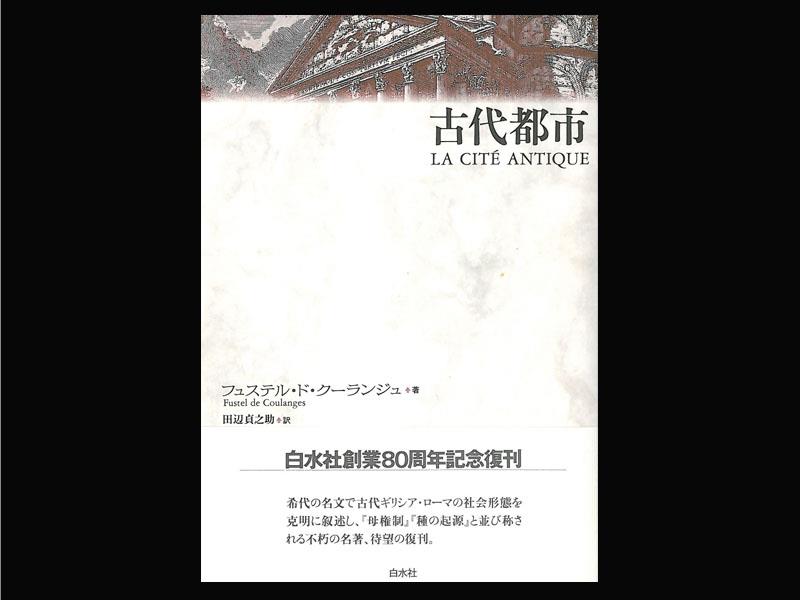

フステル・ドゥ・クーランジュ著『古代都市』

フステル・ドゥ・クーランジュ著『古代都市』

著者は、古代中国から転じて古代ギリシアおよびローマに目を向けます。 この読書館でも紹介したフランスの歴史家フステル・ドゥ・クーランジュの主著『古代都市』を取り上げるのです。ラドクリフ=ブラウンによれば、1864年に書かれた同書は人類学者たちから不当にも無視されてきましたが、宗教の社会的機能の理論にとっては価値があるといいます。『古代都市』の目的は、古代ギリシアとローマにおける宗教と社会構成との間の一致を1つ1つ示し、また歴史の流の中でこの2つが共にどのように変化していったかということを示そうとしたことです。 フステル・ドゥ・クーランジュは、古代世界の人々は死者の魂に関するある信仰を持つに至ったとし、その信仰の結果、彼らは墓地に供物を供えたといいます。さらに彼は以下のように述べています。

「死者は食物と飲物とを要求するゆえ、その欲求を充たすことは、生ける者の義務であると考えられた。死者に飲食物を捧げる心遣いは、人間の気紛れや変りやすい感情に委ねられるべきではなく、まったく義務的なものであった。そして、そこに一個の完全な死の宗教が樹立された。その教理は夙に消滅したとはいえ、儀式そのものはキリスト教が勝利を占めるまで継続した」

『古代都市』の内容の核心について、ラドクリフ=ブラウンは述べます。

「古代ギリシアやローマの宗教のもっとも大切な部分は祖先崇拝であった。我々はこれを宗教のある型の1つの例と考えてもよいであろう。大体同種の宗教的礼拝が、中国では古代から現在にいたるまで存在している。また今日のアフリカやアジアの多くの地域に、同種の礼拝が存在しており、それらを研究することができる。それ故、この型の宗教については広く比較研究をすることが可能である。私自身の経験では、我々がもっとも容易に宗教的礼拝の社会的機能を発見し、提示しうるのは、祖先崇拝においてである」

ラドクリフ=ブラウンは、本書で「リネージ(血統)」および「クラン(氏族)」という言葉をよく使います。彼によれば、未開社会において、社会構造に安定性を与えるのは「リネージ」であり、およびいくつかの関係あるリネージから成るもっと大きな集団としての「クラン」の連帯性と継続性であるといます。さらに彼は以下のように述べています。

「個人にとって第一の義務は、彼のリネージに対する義務である。これらの義務には現在生きている成員に対してのみならず、すでに死亡したもの、および、まだ生まれていないものに対する義務も含まれている。これらの義務を遂行するに当って、人は感情の複雑な体系によって統制され、鼓舞されているが、この感情を集中させる対象となるのは、現在、過去、未来を通じたリネージそれ自体であるといってよいだろう。祖先崇拝という儀礼において表現されるのは、第一にこの感情の体系である。この儀礼の社会的機能は明白である。すなわち感情を厳粛に、集団的に表現することによって、社会的連帯性が依存しているそうした感情を、儀礼は再確認し、再生させ、強化するのである。 どのようにして、祖先崇拝を行う社会が出現するようになったかということを研究する手段はない。しかし我々はこの型の体系が衰退したものについては、現在、過去において研究することができる。フステル・ドゥ・クーランジュは、古代ギリシアやローマにおいてそれを取り扱っている。現在世界の諸地域でも観察することができる」

この世界の諸地域の中には日本も入れば、オーストラリアも入るでしょう。オーストラリアの人々の信仰について、著者は「宇宙哲学」とともに「世界の夜明け」という美しい言葉を使って以下のように説明しています。

「オーストラリア住民の宇宙哲学では、コスモス、すなわち秩序ある宇宙―自然界の秩序も社会の秩序も含む―は、過去のある時期に出現した。この時期を私は『世界の夜明け』とよぶことにしたい。何故ならこの名称は、私がいくつかの部族の住民の中で見出した、ある種の考え方に相応しているからである。これらの存在を私は『夜明けの人』とよぶことにするが、これらが民族学的文献にみえるトーテム祖先である。地形的特徴、自然界の種、またそれらの性質、社会的法、慣習、慣例などに関する説明は、『世界の夜明け』に生じた事柄に関する神話の形で与えられている」

第八章「宗教と社会」の最後では、著者の提言が要約されています。

1.特定宗教を理解するために、我々はその効用を研究せねばならない。宗教はそれ故、その「活動において」研究されねばならない。

2.人間の行為は、その大部分が、心的気質として認められるいわゆる感情によって統制され、指示されているのであるから、個人が特定の宗教的礼拝に参加する結果、その人の中に次第に生じてくる感情が何であるかということを、出来うる限り発見する必要がある。

3.あらゆる宗教研究において、まず第一に我々は特に宗教的諸活動、すなわち儀式や集合的あるいは個人的儀礼を吟味しなければならない。

4.ある種の現代宗教の特徴であるように、特定の教義の信仰を強調することは、複雑な構造をもった社会におけるある種の社会発展の結果であるようにみえる。

5.ある社会には、宗教と社会構造との間に直線的かつ直接的な関係がある。これは祖先崇拝やオーストラリアのトーテミズムによって例証される。これはまた我々が国家宗教とよぶようなもの、たとえばヘブライ人の宗教やギリシア・ローマの都市国家の宗教についてもあてはまる。しかし一民族の中に、種々の教会、宗派、あるいは崇拝集団などが形成されることによって、別々の独立的宗教構造が出現するようになったところでは、宗教と全体的社会構造との関係は、多くの点において間接的となり、それを辿ることは常に容易であるとは限らない。

6.一般公式として(このような公式がどんな価値があるかわからないが―)、次のようなことが示唆される。あらゆる宗教において表明されているものは、私が依存感とよんだものであり、これは2つの面を伴っている。また宗教がその社会機能を遂行しているのは、この依存感を絶え間なく維持することによってである。

ラドクリフ=ブラウンは、デュルケームの社会理論をもとにした構造機能主義理論を提唱し、分析概念としての社会関係と社会構造の概念を明確化しました。第十章「社会構造について」では、彼は自分の思想のベースを以下のように説明しています。

「自然科学についての私の見解は、我々の感覚を通じて宇宙が我々に明らかにされる時、その宇宙の構造を体系的に探究することである。科学にはある異なる重要な分野がある。それらの何れもある種類の構造を取り扱っているのであって、その種類のあらゆる構造上の特性を発見することを目的としている。だから原子物理学は原子の構造を、化学は分子の構造を、結晶学やコロイド化学は決勝およびコロイドの構造を、解剖学や生理学は有機体の構造を取り扱っている。それ故、その構成単位が人間であるような社会構造の一般的特性を発見することをその任務とする、自然科学の一分野の余地もあるのだということを私は示唆するのである」

続いて、著者は社会構造について以下のように述べます。

「社会現象は自然現象とは別個のものから成っている。社会現象はすべて何らかの方法によって、社会構造に含まれているか、あるいは社会構造から起因しているということで、社会構造の存在と結びついている。社会構造は個々の有機体が実在するように実在するものである。1つの複合有機体は一定の構造に配置された生きている細胞群と、その間の分泌液の集合であり、そして生きている1つの細胞は、同様に複合した分子の構造的配列からなっている。有機体の生命の中で我々が観察する生理的、心理的現象は、有機体を構成するその成分となっている分子や原子の性質の単なる結果ではなく、それらが統一されている構造の結果である。そこで我々があらゆる人間社会において観察する社会現象も、個々の人間の性質の直接的な結果ではなく、彼らが統一されている社会構造の結果なのである」

それにしても、「構造」とは途方もない考え方であると痛感します。 最近、「現代思想」3月臨時増刊号(青土社)を読みました。宗教人類学者の中沢新一氏の監修で総特集が「人類学のゆくえ」となっています。冒頭、人類学者にして作家の上橋菜穂子氏と中沢氏が「人類学=物語的想像力の”不自由な”跳躍」と題する対談を行っています。そこで中沢氏が述べた「お釈迦様が『法(ダルマ)』と呼んだものを、人類学者は『構造』と呼んだのだと、私は思っています」という言葉が非常に印象的でした。