- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1304 芸術・芸能・映画 『映画とは何か(上下巻)』 アンドレ・バザン著、野崎歓・大原宣久・谷本道昭訳(岩波文庫)

2016.08.22

『映画とは何か』上下巻、アンドレ・バザン著、野崎歓・大原宣久・谷本道昭訳(岩波文庫)を再読しました。

次回作である『死を乗り越える映画ガイド』(『死が怖くなくなる映画』を改題)を書くための参考文献として読み返したのです。

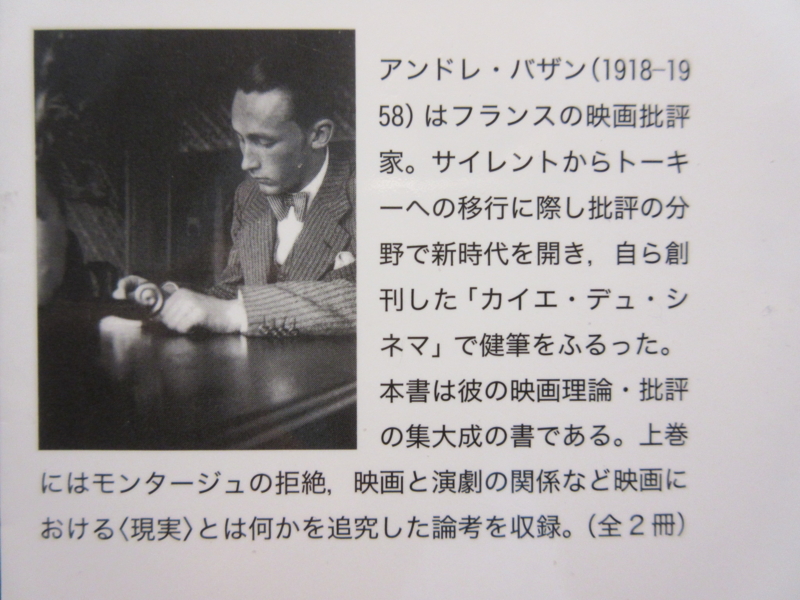

上巻のカバー表紙

上巻のカバー表紙

上巻のカバー表紙には以下のように書かれています。

「アンドレ・バザン(1918-1958)はフランスの映画批評家。サイレントからトーキーへの移行に際し批評の分野で新時代を開き、自ら創刊した『カイエ・デュ・シネマ』で健筆を振るった。本書は彼の映画理論・批評の集大成の書である。上巻にはモンタージュの拒絶、映画と演劇の関係など映画における<現実>とは何かを追究した論考を収録」

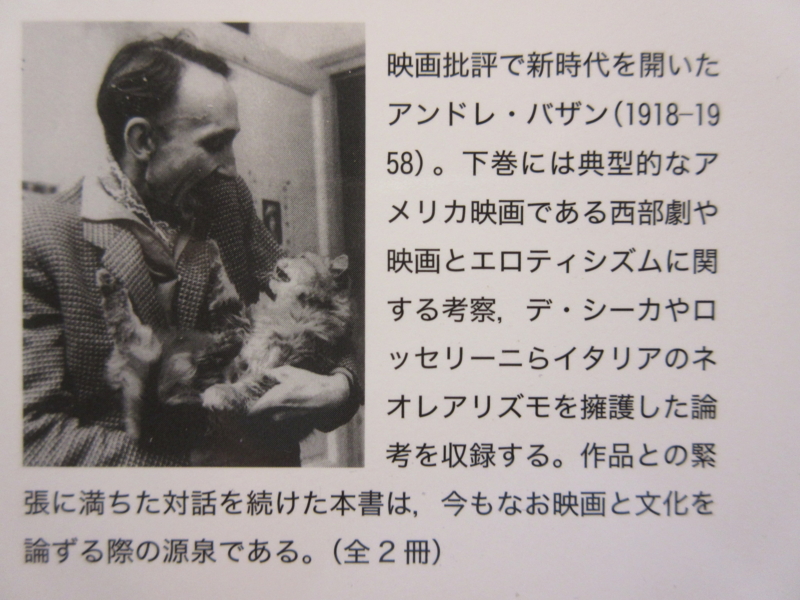

下巻のカバー表紙

下巻のカバー表紙

また、下巻のカバー表紙には以下のように書かれています。

「映画批評で新時代を開いたアンドレ・バザン(1918-1958)。下巻には典型的なアメリカ映画である西部劇や映画とエロティシズムに関する考察、デ・シーカやロッセリーニらイタリアのネオレアリズモを擁護した論考を収録する。作品との緊張に満ちた対話を続けた本書は、今もなお映画と文化を論ずるさいの源泉である」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

1 写真映像の存在論

2 完全映画の神話

3 映画と探検

4 沈黙の世界

5 ユロ氏と時間

6 禁じられたモンタージュ

7 栄華言語の進化

8 不純な映画のために―脚色の抱擁

9 『田舎司祭の日記』とロベール・ブレッソンの文体論

10 演劇と映画

11 パニョルの立場

12 絵画と映画

13 ベルクソン的映画、『ピカソ 天才の秘密』

14 『ドイツ零年』

15 『最後の休暇』

16 西部劇、あるいは典型的なアメリカ映画 *ここから下巻

17 西部劇の進化

18 模範的な西部劇、『七人の無頼漢』

19 『映画におけるエロティシズム』の余白に

20 映画におけるリアリズムと解放時のイタリア派

21 『揺れる大地』

22 『自転車泥棒』

23 監督としてのデ・シーカ

24 偉大な作品『ウンベルト・D』

25 『カビリアの夜』あるいはネオレアリズモの果ての旅

26 ロッセリーニの擁護

―「チネマ・ヌオーヴォ」誌編集長グイド・アリスタルコへの手紙

27 『ヨーロッパ1951年』

「訳者あとがき」

「書籍名索引」

1「写真映像の存在論」の冒頭には、いきなり、以下のようなスリリングな記述があります。

「もし造形芸術に精神分析を適用したならば、死体に防腐処理を施す慣習が、造形芸術の誕生の重要な契機とみなされるかもしれない。そして絵画や彫刻の起源に『ミイラ・コンプレックス』が見出されることだろう。徹底して死に抵抗した古代エジプトの宗教では、身体の物理的永続が死後の生を保証すると考えられていた。その点で古代エジプトの宗教は、人間心理の基本的な欲求、すなわち時の流れから身を守ろうとする欲求を満たしていた。死とは時間の勝利にほかならない。人間の身体的外見を人工的に固定してしまうこと、それは存在を時間の流れから引き離すことであり、存在を生につなぎとめておくことである。したがって、死すべき現実そのものである生身の肉体を、その外見において救おうとするのもまた、自然なことだった」

また、造形芸術について、著者は以下のように述べています。

「芸術と文明が歩を合わせて進化した結果、造形芸術はそうした魔術的機能を失ったと考えられている(ルイ14世は自分の死体に防腐処置を施させることなく、ルブラン〔シャルル・ルブラン、1619―1690年。フランスの画家。ルイ14世に重用された〕による肖像画で満足した)。だがそうした進歩によって、時間を悪魔払いしようとする人間の抑えがたい欲求は、論理的思考の対象にまで高められたにせよ、その欲求自体は満たされないままだった。人々はもはや、絵のモデルと肖像画の存在論的な同一性を信じてはいないが、肖像画がモデルとなった人物を思い出すよすがとなること、つまりその人物を第2の、精神的な死から救い出す助けとなることは認めている」

続けて、著者は以下のように述べます。

「とはいえ、絵画の制作は人間中心主義的なあらゆる功利性から解放されるに至った。めざされているものはもはや人間の不死ではなく、より一般的に、現実に似ていながら自立した時間制を備えた、理想的宇宙の創造なのである。『絵画とは何とむなしいものだろう』〔『パンセ』におけるパスカルの絵画批判〕、確かにそうかもしれない。もし私たちが、絵画に対して抱いている不合理なまでの感嘆の念の下に、永続する形象によって時間に打ち克とうとする原始的欲求を見出すのでないならば!造形芸術の歴史が、単に芸術美学の歴史であるだけでなく、まず第1に心理学の歴史であるとすれば、それは本質的に類似性の歴史であり、いうなればリアリズムの歴史なのである」

社会的なパースペクティヴのうちに写真と映画を並べてみると、19世紀半ばに大きな精神的、技術的危機が絵画を襲った理由がわかります。著者は以下のように説明します。

「アンドレ・マルロー〔1901―1976年。フランスの作家、映画監督、政治家〕は、『言葉』誌に発表された論文〔『映画心理学の素描』1940年、『言葉』誌第8号に掲載〕の中で、『映画とは、ルネッサンスとともにその原理が登場し、バロック美術においてその表現が極限に達した造形上のリアリズムの、もっとも進歩した姿にほかならない』と書いている。

確かに、世界の絵画は、形態の象徴主義とリアリズムという両極のあいだでさまざまな均衡を示してきたのだが、15世紀に入ると、西欧の画家は自律した手段によって精神的現実を表現するという唯一の根源的志向を脱し、その表現を外的世界のできるだけ完全な模倣と結びつけるようになった。決定的な出来事はおそらく、最初の科学的な、そしてすでにいくらか機械的な体系である、遠近法の創出だった」

画家は、遠近法によって三次元空間の錯覚を与えることができるようになりました。そこでは、事物はわたしたち人間の直接的知覚におけるのと同様に配置されるとして、著者は以下のように述べます。

「以後、絵画は2つの願望のあいだで引き裂かれるようになった。その一方は、本来の美学的な願望―象徴主義によってモデルを超越する、精神的現実の表現―であり、もう一方は、外的世界を複製によって置き換えようとする純然たる心理的願望にほかならない。こうした錯覚への欲求は、錯覚がもたらす満足感を糧としてたちまち膨れ上がり、造形芸術全体を徐々に呑み込んでいった」

10「演劇と映画」は非常に興味深い論考でした。

著者は演劇と映画について、「対峙と同一化」として以下のように述べています。

「演劇と映画がもたらす楽しみ、その楽しみの中にある知的というよりは直接的な部分とは何かを、自分の胸に率直に尋ねてみよう。すると、幕が下りたあと舞台が私たちに残す喜びには、いい映画を見たあとで得られる満足感よりも、もっと私たちを鼓舞するような、そしてはっきりいってしまえばより高尚な―あるいは、より道徳的なというべきかもしれない―何かがあることを認めざるをえなくなる。それは、私たちが演劇によって良心を高めるということかもしれない。ある意味では、観客にとってあらゆる演劇はコルネイユ的〔コルネイユの劇では主人公たちが徳の高さを競い合う〕なのである。こうした観点からすると、いかに優れた映画であってもそこにはつねに『何かが欠けている』ということになるだろう。あたかも映画においては必ずや電圧の低下、美学的なショートともいえる事態が起こり、何といっても舞台に固有のものである緊張感を私たちから奪うかのようなのだ」

ところで、わたしたちは映画の鑑賞後に幻滅を感じることがあります。

それは、どこから来るのでしょうか。著者は以下のように述べます。

「映画を見たあとでやってくる幻滅の根本には、おそらく観客の脱人格化という過程を指摘できるだろう。ローゼンクランツは、1937年〔正しくは1934年〕に書かれた当時としてはきわめて独創的な記事の中で、『スクリーンの登場人物たちは、ごく自然に同一化の対象となる。それに対し、舞台上の登場人物たちはむしろ心理的に対峙する対象である。なぜなら、舞台上での実体的な存在感は、観客に対して客観的な現実性をもたらすからである。彼らを想像的な世界の対象に置き換えるには、観客が積極的に意図して、俳優たちの肉体の現実性を抽象化しようとしなければならない。ただしこうした抽象化とは、十分に自覚的な観客にしか求めようのない知性の働きの産物なのである』と述べている。映画の観客の場合は、客席が『群衆』と化し、感情が画一化するような心理的なプロセスによって主人公と同一化するという傾向がある。つまり『代数では、2つの数値のそれぞれが第3の数値と等しい場合、その3つの数値が等しいように、2人の人間のそれぞれが第3の人間と同一化するなら、2人は互いに同一化しあう』ということである」

著者は、絵画と写真と映画について、以下のように述べます。

これは、とても秀逸なメディア論となっています。

「写真の登場によって絵画は、美学的にもっとも非本質的な部分を捨て去ることができた。すなわち類似と逸話的興味である。そして写真の完璧な再現性、経済性、そして容易さは、結局のところ絵画の価値を高めることになったし、絵画にしかない特質をより堅固にすることにもつながったのである。しかし、写真と絵画の共存がもたらした恩恵はそれだけではなかった。写真家は画家の中の最下層民という地位に留まらなかった。絵画は写真によって自己をより意識するようになったのと同時に、写真を自らのうちに取り入れたのだ。写真という現象を(そして予言的に、映画という現象さえも)その内側から本質的に理解したのは、ドガやトゥールーズ=ロートレック、ルノワールやマネだった。写真と向き合ったとき、彼ら画家は、唯一の有効なやり方で、つまり絵画技術を写真技術との弁証法によって豊かにすることで写真に対抗したのである。彼らは写真家たち以上に、そして映画作家たちよりもはるか以前に、新しい映像の法則を理解した。そして彼らこそがその法則をいちはやく創作に適用したのだ」

16「西部劇、あるいは典型的なアメリカ映画」では、著者は「西部劇は、その起源が映画の起源とほぼ重なる唯一のジャンル」であるとして述べます。

「『西部劇は映画そのものだ』というのはたやすい。何しろ映画とは運動なのだ〔『シネマ』の語源にあたるギリシア語『キネマ』は『運動』を意味する〕。確かに、馬上の旅や乱闘は、西部劇に必ず見られる特徴ではある。とはいえそれだけでは、西部劇は冒険映画の数あるバリエーションのひとつということになりかねない。すぐに激高する登場人物たちの血の気の多さは、そもそも、アメリカ西部の地理的環境と不可分のものであり、背景(木造の建物が並ぶ街並み)や風景によって西部劇を定義することもできる。なるほど、スウェーデンの無声映画に見られるように、西部劇以外の映画ジャンルや流派においても、土地の景観のもつ感動的な詩情が利用されたこともあったが、それが偉大な作品を生んだとしても、ジャンルの永続性を保証したわけではなかった。さらには『オヴァランダーズ』〔ハリー・ワット監督、1946年〕のように、西部劇からテーマ―この場合、牛の群れの大移動という伝統的なテーマだ―を借りてきて、中央オーストラリアというアメリカ西部そっくりの地形にそのテーマを移植するという試みもあった」

著者によれば、西部劇はひとつの神話体系が映画という表現手段に出会ったことで生まれたジャンルであるといいます。また、西部の伝説そのものは映画以前に、文学として、あるいは民間伝承として存在していたとします。

さらに著書は、西部劇の登場人物について以下のように指摘します。

「ここに考えるべき点がある。善人と悪人という区分は、実際、男の側にしかなく、女性の場合は、身分の高いものから低いものまで、だれもが愛されるに値するのである。少なくとも、尊敬や憐れみを受けるに値しない女性はいない。どんな安っぽい娼婦でも、愛や死によって名誉を取り戻すことができる。『駅馬車』〔ジョン・フォード監督、1939年〕の娼婦は命を落とさずにすんだが、『駅馬車』がモーパッサンの『脂肪のかたまり』〔1880年〕と似ているのはよく知られているとおりだ。他方で、善良なカウボーイにしても、多かれ少なかれ前科者めいたところがある。だからこそ、カウボーイと彼の愛する女性とのあいだではこのうえなく道義にかなった結婚が成立するのである」

わたしも、つねづね「映画とは、神話なき国アメリカの神話である」と述べてきました。著者は、神話としてのアメリカ映画を代表する西部劇について以下のように述べます。

「それぞれの神話は、個々に特徴あるドラマの枠組みに従いつつ、結局のところ『悪』の力に正義の騎士を対立させる叙事詩的な善悪二元論の構図を示しているからである。草原、砂地、岩山の織りなす西部の広大な景観、そして、その地にかろうじて踏みとどまっている文明のアメーバともいうべき木造の建物が並ぶ町並みは、あらゆる可能性に向けて開かれている。だが先住民のインディアンたちは、そこに『人間』の秩序を課すことはできず、異教的な未開性と同化することによってのみ、その地の主人となりえた。それに対して、キリスト教徒の白人たちは『新世界』の真の開拓者であり創造者である。彼らの馬が通ったあとには草が生える。白人は西部の地に倫理面での秩序と技術面での秩序を同時に植え付けるためにやってきたのだ」

著者は、映画がなければ、西部の征服は「西部小説」というマイナーな文学ジャンルしか残せなかったであろうと推測します。また、ロシア革命後のソヴィエト芸術が世界にその偉大な姿を見せつけたのは、絵画によってでも小説によってでもなく、映画でした。著者は「映画こそが叙事詩にうってつけの芸術なのである」と喝破しています。

20「映画におけるリアリズムと解放時のイタリア派」では、『ファルビーク』や『市民ケーン』といった作品を取り上げながら、著者は述べます。

「すべての芸術の中でもっともリアリズム的な芸術である映画でさえ、他の芸術と同じ宿命にある。映画は現実全体を捉えることはできず、現実はどこからか必ず映画から逃れていくのだ。技術的な進歩は、それが的確に用いられた場合、現実を捉える網の目を狭めることができるかもしれない。だが、複数の現実のうちのいずれかを、多かれ少なかれ選択しなくてはならないことに変わりはない。カメラにも幾分、人間の網膜の知覚と似たところがある。色彩と光度は別々の神経終末によって捉えられるのだが、一般に色彩の濃淡は光度に反比例する。夜中でも獲物の姿を完璧に認識できる動物が、色をほとんど識別することができないのはそのためだ」

「ネオレアリズモ」作品で知られるイタリアの脚本家チェーザレ・ザヴァッティーニに注目します。彼は1939年に映画監督のヴィットリオ・デ・シーカに出逢い、映画製作のパートナーとなりました。数本にもおよぶデ・シーカとの作品の中には「靴みがき」(1946年)、「自転車泥棒」(1948年)、「ミラノの奇蹟」(1951年)、「ウンベルトD」(1952年)、「終着駅」(1953年9などがあります。著者は、その中でも「ウンベルトD」を物語の構想においてネオレアリズモの極限にあると絶賛します。

そして著者は、ザヴァッティーニについて以下のように述べるのでした。

「演劇作品は今日まで、人間の心についての正確な知識を私たちに伝えてきたといえるかもしれない。しかし、そういった知識も人間そのものと比べてみれば、物質に対する古典物理学のようなものだったといえる。学術的にはマクロ物理学と呼ばれているその物理学は、限られた範囲の現象にしか適用することができない。さらには小説が、その知識を極限まで細分化したともいえるだろう。『失われた時を求めて』の感覚的な物理学は微小体物理学である。しかし、プルーストの微小体物理学が対象としているのは内的なもの、すなわち記憶である。こうした人間探求において、映画は必ずしも小説に取って代わるものではない。だが、映画は少なくともある一点においては小説にまさっている。すなわち、人間をあくまで現在形で捉えるという点だ。ザヴァッティーニの『発見された時』には、プルーストの『失われた時』、『見出された時』と通じるところがある。現代の映画において、ザヴァッティーニはいわば直説法現在で語るプルーストなのだ」