- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1306 心霊・スピリチュアル | 芸術・芸能・映画 『心霊ドキュメンタリー読本』 小池壮彦著(洋泉社)

2016.08.25

『心霊ドキュメンタリー読本』小池壮彦著(洋泉社)を読みました。 著者は、自著『心霊写真』 (宝島社文庫)のスピンオフとして、心霊ドキュメンタリーの系譜をひもといた唯一のガイドブックを目指して本書を書いたそうです。巻末には、フェイクドキュメンタリーの旗手である白石晃士監督との特別対談も収録されています。

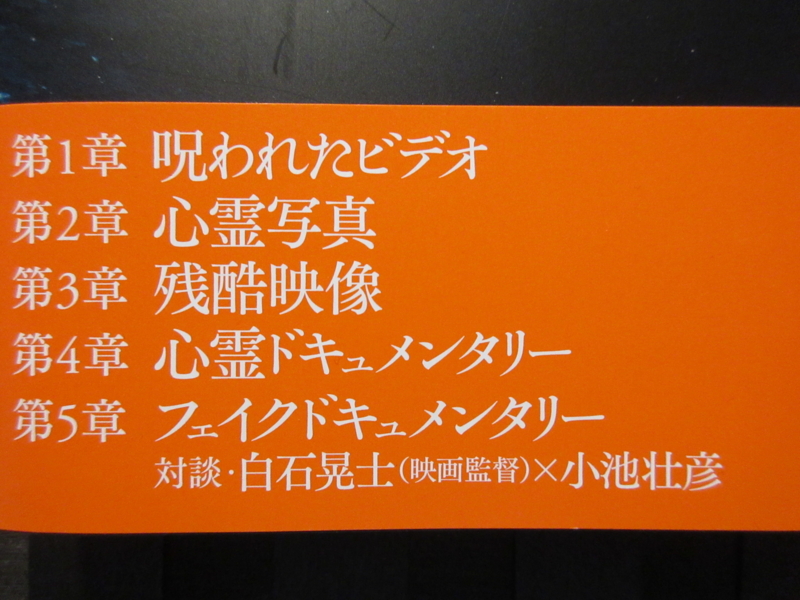

本書の帯

本書の帯

表紙には、今にも「リング」の貞子が出てきそうなテレビ受像機のイラストが使われています。帯には、「呪い、心霊、怪談、残酷―さまざまなジャンルの作品を網羅した、恐怖映像ガイド本!」「すべての幽霊は心霊ドキュメンタリーである!」と書かれています。

またカバー前そでには、以下のように書かれています。

「今日的な”心霊”の観念が確立したのは近代以後のことで、その証拠に心霊主義者は必ずと言っていいほど、幽霊の実在の根拠として心霊写真を持ち出してきた。現代の幽霊のイメージは、心霊写真に起原を持つ。だいいち私たちは多くの場合、写真のなかでしか幽霊を見たことがないのである。あとはせいぜい映像に映る幽霊だろう。つまり、今日の幽霊は写真によって作られ、映像がそのイメージを決定的にした。映像にあらわれない幽霊のことなど知ったことではないというのが、20世紀この方の幽霊事情だったのだ―(本文より)」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。 なお、『 』は映画・ビデオなどの映像作品名です。

「まえがき」

第1章 呪われたビデオ

『ほんとにあった!呪いのビデオ』

『フロム・ザ・ダークサイド』

テレビドラマ『トワイライトゾーン』

『恐怖の殺人ビデオ』

テレビ画面に映る”幽霊”

『シヨッカー』

コラム『ほんとにあった! 呪いのビデオ」―PART1

コラム『ほんとにあった! 呪いのビデオ』―PART2

第2章 心霊写真

『パラノーマル・アクティビティ』

『霊界からのメッセージ〜恐怖の心霊写真』

『真霊ビデオ』

『ほんとにあった怖い話』

『事件記者コルチャック』

コラム『つのだじろうPresentsこわい話』―長谷川龍生の心霊体験

第3章 残酷映像

『ザ・ショックス4』

『血を吸うカメラ』

『スナッフ』

『世界残酷物語』

『超常現象の世界』

『ジャンク』

『第3の選択』

『食人族』

『悪魔のえじき ブルータル・デビル・プロジェクト』

コラム『悪魔のえじき ブルータル・デビル・プロジェクト』

コラム『悪魔のえじき2 デビルズ・マザー』

第4章 心霊ドキュメンタリー

『邪願霊』

『世紀末の呪い 増殖』

『ハリウッド ゴースト・ストーリー』

「ハリウッドは呪われています」

『恐怖のビデオテープ 世界怪奇現象』

『幽霊の名所案内』

『ブレア・ウィッチの呪い』

『ほんとにあった!呪いのビデオ5~呪われた学校編~』

コラム『実録!幽霊を体験する!!』

コラム『霊能者vs怪奇現象/霊能者が暴く怪奇現象の謎』

コラム『証言!私は恐怖を体験した!!』

コラム『琵琶湖レイクサイドホテルの謎』

第5章 フェイクドキュメンタリー

対談 白石晃士(映画監督)×小池壮彦

「あとがき」

「索引」

第1章「呪われたビデオ」では、見た者が次々に心霊体験をするといういわくつきの作品である『ほんとにあった!呪いのビデオ』について、著者は以下のように述べています。

「実際、このビデオを見てから本当に心霊体験をしたという人が私の身近にもいた。すぐに亡くなってしまったが、そういう病気は確かにあって、いままで見ていたものがあとで再び目の前にあらわれる視覚障害のことを『反復視』という。

著者は、心理学者・本田仁視の『視覚の謎―症例が明かす〈見るしくみ〉』という本を紹介し、「反復視」の患者の証言を紹介しています。

「ある晴れた日に、私は妻が庭仕事をするのを窓から見ていました。引き返して椅子に座ると、窓枠におさまった妻の姿が部屋の角に見えました。目をそらしても、その像は見え続けました。2~3分見えましたが、しだいに消えました」

この証言について、著者は以下のように述べています。

「この現象は、直前に見たものがあらわれるのであって、いままでに見たことのないものを見る『幻覚』とは違う。また、目が受ける刺激の影響による『残像』とも違い、要するに脳の障害によって起こる病気である。脳の損傷部位の反対側にあたる視野にだけ謎の映像があらわれることがわかっているが、詳しいメカニズムは不明である」

また、著者は「見ると呪われるビデオを、なぜついつい見てしまうのか?」と読者に問いかけ、以下のように述べています。

「その答えは簡単だ。『人間をとりまく数々の境界を乗りこえようとする欲望が私たちにはあるからだ』とマックス・ミルネールが『ファンタスマゴリア―光学と幻想文学』で述べている。垣根を設けられると、私たちは本能的にその外に出たくなるのだ」

マックス・ミルネールによると、1865年にアメリカのある新聞がこんな記事を載せたそうです。

「法医学に対する写真術の新しい活用法が発見された。殺害された人間の網膜をダゲレ オタイプ(銀板写真)で撮影すると、襲いかかった犯人の映像が再現できた―」

この記事について、著者は以下のように述べています。

「殺された人間の目が、死の直前に発せられた何かの力によって、犯人の姿を記録していることがわかったというのだ。そこで被害者の網膜を写真に撮ることで、死者の目撃した最後の映像を再現することに成功したと。文学者がこのニュースに触発されて小説のネタに取り入れたそうだが、一般的にもなんだかありそうな話と受けとめられたようである」

今日では、死者の目玉を写真に撮るまでもなく、あちこちに仕掛けられた防犯カメラがその役割を担っていると言えるかもしれません。

『フロム・ザ・ダークサイド』についての項では、「写真が人を殺す」として、著者は「呪いは本来、積極的に呪う行為がなければ増殖しないものだった。ビデオを見るだけで増殖するという呪いの大量伝播は、複製技術時代の産物である」と述べています。

また、『恐怖の殺人ビデオ』についての項では、「呪いは画面から」として、著者は以下のように述べています。

「『写真を撮られた瞬間に被写体は”小さな死”を経験する』と言ったのはロラン・バルトだが、なるほど写真は被写体の意志にはおかまいなしに流通し、さまざまな視点から読みとられる運命にある。撮るという行為は”小さな殺人”にほかならない。 写真に写った幽霊は、2度死んだことになる。だから写真の呪いは倍増する。幽霊がこの世に復讐する手立ては写真から抜けでることだ。なんならビデオの映像からもはみだしてくる。貞子がテレビの画面から這い出したのも理にかなったことだった」

『ショッカー』についての項では、「現代幽霊の起原」として、著者は以下のように述べています。

「西洋のいにしえの降霊術において、幽霊はしばしば円筒鏡の生みだす光のマジックだった。ユルギス・バルトルシャイティスの『鏡』に『人工の幽霊』についての記述があるが、それによると昔から幽霊は超自然のナニモノかであるとだけ思われていたのではない。反射光学の定理とその系統の科学の対象にほかならないものだった」

さらに著者は、バルトルシャイティスの『鏡』を参考に述べます。 「光の像を紙に定着させる写真の技術が普及したことで、光のいたずらが生みだす幽霊のイメージも大衆化した。早い話が、写真に写る白いモヤを幽霊と見る認識が広がったということだ。つまり世界的な傾向として、写真に焼きつけられた光の模様が”ホンモノ”の幽霊の普遍的なイメージを決定づけたことがわかっている」

第3章「残酷映像」では、著者は以下のように述べています。

「ヤコペッティ作品や『ジャンク』などの系譜に連なる映画は『モンド・フィルム』と総称されることがある。かつては『あんなものはドキュメンタリーじゃない』とか『ヤラセ一辺倒じゃないか』とか、マイナスの声とともに『モンド系』という言葉が使われることもあった。いまでもそういう見方をする人はいる。もともと『モンド』というのは、『世界残酷物語』の原題が”MONDE CANE”であることに由来する。イタリア語で『犬の世界』という意味だ。ヤコぺッティの手法を継承した映画に『~の世界』を意味する『モンド』をタイトルに冠した作品群がある。それらが『モンド・フィルム』と呼ばれたのだが、しだいに事実をないがしろにしたドキュメンタリーを蔑んでそう呼ぶようにもなった」

さて、わたしは『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)を9月16日に上梓しますが、その中には「ホラー映画について」というコラムが収録されています。何を隠そう、わたしは三度の飯よりも、ホラー映画が好きです。あらゆるジャンルのホラー映画のDVDやVHSをコレクションしていますが、特に心霊系のホラーを好みます。冠婚葬祭業の経営者が心霊ホラー好きなどというと、あらぬ誤解を受けるのではないかと心配した時期もありました。しかし、今では「死者との交流」というフレームの中で葬儀と同根のテーマだと思っています。

葬儀」と「幽霊」といえば、わたしは『唯葬論』(三五館)の「幽霊論」において、「葬儀」と「幽霊」は基本的に相容れないと述べました。葬儀とは故人の霊魂を成仏させるために行う儀式です。葬儀によって、故人は一人前の「死者」となるのです。幽霊は死者ではありません。死者になり損ねた境界的存在です。つまり、葬儀の失敗から幽霊は誕生するわけです。

ならば、「葬儀」と「幽霊」という二つのテーマは永遠に平行線をたどり、絶対に相容れないのでしょうか。ヘーゲルの弁証法ではありませんが、わたしは「葬儀」という正、「幽霊」という反をアウフヘーベンして合を生み出す方法を思いつきました。それは、葬儀において人為的に幽霊を出現させるのです。 わたしは、「幽霊は実在するのか、しないのか」といった二元的な議論よりも、「なぜ、人間は幽霊を見るのか」とか「幽霊とは何か」といったテーマに関心があります。そして、あえて誤解を怖れずに言うならば、今後の葬儀演出を考えた場合、「幽霊づくり」というテーマが立ち上がります。

もっとも、その「幽霊」とは恐怖の対象ではありません。

あくまでも、それは愛慕の対象でなければなりません。

生者にとって優しく、愛しく、なつかしい幽霊、いわば「優霊」です。

この読書館でも紹介した『怪談文芸ハンドブック』で、著者の東雅夫氏は欧米の怪奇小説における「gentle ghost」というコンセプトを紹介しています。

「『gentle ghost』とは、生者に祟ったり、むやみに脅かしたりする怨霊の類とは異なり、絶ちがたい未練や執着のあまり現世に留まっている心優しい幽霊といった意味合いの言葉で、日本とならぶ幽霊譚の本場英国では、古くから『ジェントル・ゴースト・ストーリー』と呼ばれる一分野を成しています。私はこれに『優霊物語』という訳語を充ててみたことがありますが、あまり流行らなかったようです・・・・・」

このジェントル・ゴースト・ストーリーは、英米だけでなく、日本にも見られる文芸ジャンルである。古くは『雨月物語』の「浅茅が宿」から、近くは山田太一の『異人たちとの夏』や浅田次郎の『鉄道員(ルビ:ぽっぽや)』『あやし うらめし あな かなし』『降霊会の夜』、さらには荻原浩の『押入れのちよ』、映画化された岡田貴也の『想いのこし』、加納朋子の『ささら さや』(映画名は「トワイライト ささらさや」)なども典型的なジェントル・ゴースト・ストーリーであると言えるだろう。このように、日本でもじつに多種多様な優霊物語の名作が書かれ、映画化されました。『死を乗り越える映画ガイド』では、多くのジェントル・ゴースト・ストーリー作品も紹介しています。

わたしは、『唯葬論』の「交霊論」で、テクノロジーの問題を取り上げました。 この読書館でも紹介した『アンチ・スペクタクル』は、「モダニティとテクノロジーの経験」としての映像文化をテーマにした英米圏の記念碑的論文を翻訳・集成されています。気鋭の社会学者および映画研究者による充実した解題付きで、メディア・文化・社会の研究に必須となる基本論集となっている。写真や映画といったメディアは「不死性」や「永遠性」と関わっている。初期映画の研究家であるトム・ガニングは「フロイトは、写真がいかにして『同一存在の永却回帰』を喚起させるかについて、明示的には記述しなかったが、それは論考の端々に(少なくとも脚注では)つきまとっている」と述べています。 不死のメディアとしての映画の本質も、『死を乗り越える映画ガイド』でたっぷり述べました。どうぞ、お楽しみに!