- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.09.20

『使う哲学』齋藤孝著(ベスト新書)を読みました。

著者は、1960年静岡生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程を経て、現在は明治大学文学部教授です。

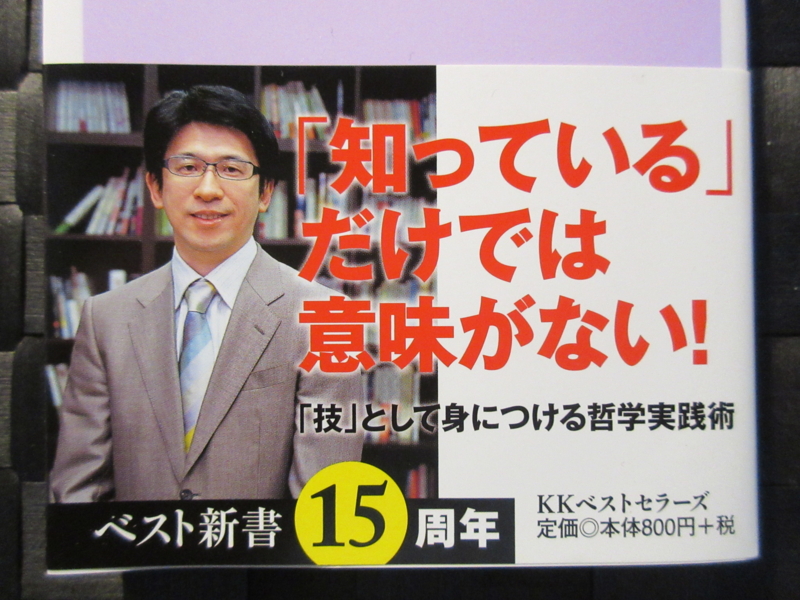

本書の帯

本書の帯

本書の帯にはいつものように書棚の前に立つ著者の写真とともに、「『知っている』だけでは意味がない!「『技』として身につける哲学実践術」と書かれています。

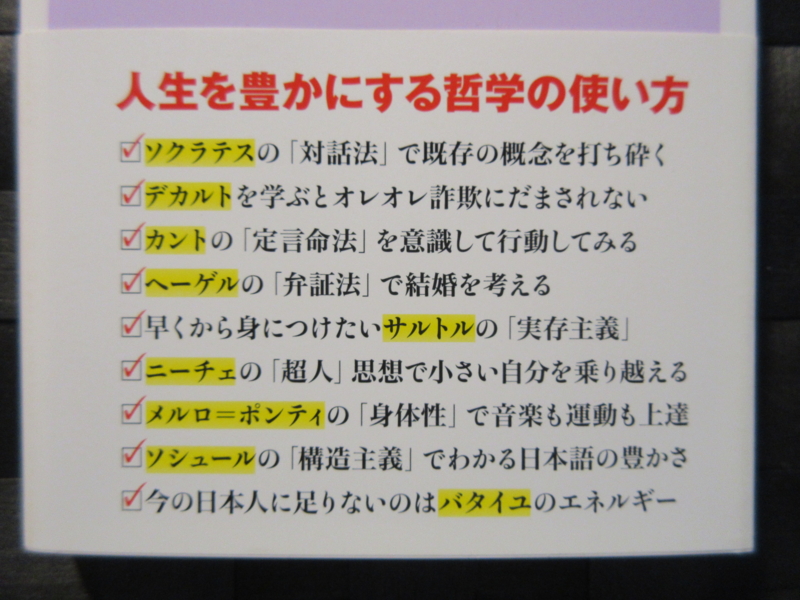

また、帯の裏には「人生を豊かにする哲学の使い方」として、以下のようなメッセージが並べられています。

ソクラテスの「対話法」で既存の概念を打ち砕く

デカルトを学ぶとオレオレ詐欺にだまされない

カントの「定言命令」を意識して行動してみる

ヘーゲルの「弁証法」で結婚を考える

早くから身につけたいサルトルの「実存主義」

ニーチェの「超人」思想で小さい自分を乗り越える

メルロ=ポンティの「身体性」で音楽も運動も上達

ソシュールの「構造主義」でわかる日本語の豊かさ

今の日本人に足りないのはバタイユのエネルギー

本書の帯の裏

本書の帯の裏

さらにカバー前そでには、「日常から人生の選択時に必ず役立つ、”齋藤流”哲学の使い方」として、以下のような内容紹介があります。

「世界の見え方がガラリと変わる。そうした体験をしたことがあるでしょうか。実は哲学には、私たちの世界観を変えるほどの大きな力があります。古今の哲学者たちが自己や社会、自然、宗教などと格闘して生み出した知の結晶である哲学は、私たちに新たな世界観を提示してくれます。机上の学問に終わらせず、哲学の力を活用することで、私たちの人生はよりいっそう豊かになります」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

◆西洋哲学の流れ

第1章 現代社会に使える哲学

第2章 哲学と宗教の歴史から見えること

第3章 古代から現代までの哲学の使い方

【1】古代ギリシャ哲学

ソクラテス 対話することの重要性

プラトン 見る目を養い、理想を求める

アリストテレス 極端に走らず、ほどよいバランスをとる

【2】イギリス経験論

フランシス・ベーコン 偏見を退け、本当の知を獲得する

ジョン・ロック、ジョージ・バークリー、ディヴィッド・ヒューム 過去にとらわれず、前向きになれる

【3】近代哲学の三巨頭

ルネ・デカルト 理性的存在としての自立

イマヌエル・カント 自分の枠組みを外して物事を見る

G・W・フリードリヒ・ヘーゲル 知恵を出し合い、行動に移す

【4】現代哲学(1)実存主義

セーレン・キルケゴール 主体的に自分で選択する

マルティン・ハイデガー 死を自覚して、今をしっかり生きる

ジャン=ポール・サルトル 自分の選択に責任を持つ

アルベール・カミュ 不条理を受け止めて、生き続ける

【5】現代哲学(2)現象学

エトムント・フッサール 思い込みで判断せず、丁寧に観察する

モーリス・メルロ=ポンティ 体でわかる、感じる、

【6】現代哲学(3)構造主義」

フェルデナン・ド・ソシュール 世界は差異によって豊かになる

クロード・レヴィ=ストロース 必要なときに必要なものを

【7】現代哲学(4)ポスト構造主義など

ジョルジュ・バタイユ エネルギーを爆発させ、生を謳歌する

ミシェル・フーコー 今こそ、微視的な権力に警戒する

ジル・ドゥルース 差異を認め合い、多様性を認め合う

「おわりに」

「はじめに」の冒頭には、「世界の見え方がガラリと変わる。そうした体験をしたことがあるでしょうか」と書かれ、著者は以下のように「哲学の力」について述べます。

「実は哲学には、私たちの世界観を変えるほどの大きな力があります。あるものを見たとき、これまではAとしか見なかったのが、哲学を学び知ることで、BやCやD、あるいはHやPやYに見えたりする。世界観が変わる、この体験は、哲学を学ぶことの醍醐味でもあります」

また、著者は哲学が高校時代に学んだ「倫理・社会」の倫理を学ぶものであるとして、以下のように述べています。

「倫理学の大きな柱である哲学は、まさに私たちに生き方を問います。その哲学は、古今の哲学者たちが自己や社会、自然、宗教などと格闘して生み出した知の結晶です。プラトンもデカルトもヘーゲルも、キルケゴールもニーチェもフロイトも、ソシュールもメルロ=ポンティもフーコーも、私たちに新たな世界観を提示してくれました。

そうした斬新な世界観を含んだ哲学を学ぶことで、私たち自身も新たな地平に立つことができます。こう考えることもできるんだ、こうして生きていくこともできるんだ。・・・・・・哲学を机上の学問に終わらせず、哲学の力を活用することで、私たちの人生はよりいっそう豊かになります」

第1章「現代社会に使える哲学」では、「デカルトを学ぶと、オレオレ詐欺にだまされない」として、著者は以下のように述べています。

「フランスの哲学者、ルネ・デカルト(1596年〜1650年)は物事や対象を盲信しないで、丁寧に吟味しながら、信用できるか信用できないか、振り分けていくことを提唱しています」

「デカルトの思想をしっかり学んだ人であれば、たとえば、オレオレ詐欺に引っかかることはありません。認知症などになってしまったのであれば別ですが、高齢になっても、デカルト的な思考法を持っていれば、オレオレ詐欺にだまされることはないと言いきれます。なぜなら、盲信しないで確認することが、デカルトの思考法では当たり前だからです」

また、「近代哲学を学ぶと、決めつけをしなくなる」として、著者は以下のように述べています。

「人の一側面だけを見て、何か落ち度や至らないことがあると、そこに対して総攻撃を加える。「おまえは人間失格だ」と烙印を押さんばかりに。しかも、インターネット上で匿名で。そうした行為はほとんど独断と偏見に満ちています。仮にデカルトが現代に生きているとしたら、彼はそのようないい加減な批判や悪口などを決して書き込まないでしょう。デカルトは物事を1つ1つ丁寧に検証することを説いているのですから」

「カントの『定言命法』を生きるとは?」では、著者はカントについて以下のように述べています。

「ドイツの哲人、イマヌエル・カント(1724年〜1804年)は『定言命法』を説きました。定言命法とはカントが考えた道徳の原理で、『〜すべきだ』『〜せよ』という正しい行ないについての無条件の義務のことです。無条件なので、『〜しなければいけないこと』は状況や条件に左右されてはいけないことになります。物事の背景や理由、損得、予想される結果などを排除し、常に誰もが納得するように行為しなければいけません。

『哲学を生きる』とは、たとえば、この定言命法を実践してみることです。『カントの思想の1つに定言命法があるよね』で終わりにしないで、実際に無条件で万人が納得しうる善行をするのです」

著者は古代中国哲学にも言及し、「漢字は哲学でもある」として、「『仁』や『信』は、それ自体が哲学に思えます。といいいますか、漢字というのはすべて、それ自体、哲学であると私は考えています」と述べています。

これには、「佐久間庸和の天下布礼日記」で「こころの一字」という漢字ブログを書いているわたしが深く共感したことは言うまでもありません。

また著者は、言葉というものについて以下のように述べます。

「言葉には、ボンヤリ考えていたものをクッキリ考えられるようにする力があります。『なんか、いい感じの人だね』だけでなく、『優しい人だね』と言えるし、『なんか、すごいよね』だけではなく『勇気があるね』と言えるようになる。これは言葉の力であるし、漢字の力でもあります。そして、その言葉には哲学が含まれているし、漢字はそれ自体が哲学であると考えることができるのです」

第2章「哲学と宗教の歴史から見えること」では、「古代ギリシャの巨人、アリストテレス」として、著者は以下のように述べています。

「私がここで特に注目するのはアリストテレスです。というのもアリストテレスは、少なくとも当時のレベルにおいては世界のほとんどすべての事象を説明してしまったからです。

アリストテレスは常人では考えられないほどの博学多識で、それまでのギリシャの哲学や科学を集大成しました。その範囲はカテゴリー論、自然学、天体論、気象論、宇宙論、霊魂論、動物誌、徳と悪徳、政治学、経済学、弁論術、詩学など非常に多岐にわたります。まさに古代世界の巨人といえる人物です。そのアリストテレスが『こうである』と言ったことは、なんとその後、およそ2000年もの間、人々に疑われることなく信じられることになります。アリストテレスが『こうだ!』と決めたことが2000年の長きにわたって西洋世界を支配し続けたのです」

ニーチェについては、「『神は死んだ』と記したニーチェ」として、著者は以下のように述べています。

「キリスト教では隣人愛を説いていますね。キリスト教で説く隣人愛は周りの人たちに等しく愛情を持つことかもしれませんが、実際にはそのようになっていないと、ニーチェは言います。むしろ多くの人は、人が上に伸びていく強い力を結託して押さえ込み、足並みをそろえさせるために隣人愛を強要していると考えます。だからニーチェは、隣人愛に批判的です。恨みや妬みを『隣人愛』という言葉を使ってごまかし、小さい人間になってしまっている、というのです」

マルクス主義については、「マルクス主義の理想と現実」として、著者は以下のように述べています。

「マルクスとエンゲルスの思想はレーニンなどに引き継がれ、スターリンたちが独裁政治の形で広げていきました。カンボジアにあったポル・ポト政権や北朝鮮の政権はこれらの亜流のようなものです。スターリンやポル・ポトは自国民の大量虐殺など、凄惨な事件を数多く起こしていますが、マルクスやエンゲルスの思想がそのような残虐なものだったというわけでは決してありません。思想・哲学としてのマルクス主義はもっとずっと高邁でした。資本主義経済のもとで、労働者が資本家に搾取されていると指摘して、この問題を解消しようとして、社会主義・共産主義を考え出したわけですから」

フロイトについては、「『無意識』を説いたフロイト」として、著者は以下のように述べています。

「フロイトはマルクス、ニーチェと並び、20世紀の思想に非常に大きな影響を与えた巨人です。彼らはいずれも、それまでの人間観や世界観を変えるほどの思想や思考法を提示しました。フロイトと聞くと、『無意識』という言葉を思い浮かべる人も多いと思います。ただ、無意識を発見したのはフロイトではなく、彼以前にも、精神医学の世界では無意識という言葉は使われていました。

ではなぜ、無意識というとフロイトが思い起されるのかというと、無意識の世界が人間にどのように影響しているか、フロイトが説得力をもった説明をしたからです。自分が意志を持ち、認識し、行動する主体であるという自我だけでなく、心には無意識の世界もあって、それも大きな意味を持つとなると、『我思う、ゆえに我あり』と言ったデカルトも驚くかもしれません」

第3章「古代から現代までの哲学の使い方」では、【1】「古代ギリシャ哲学」のソクラテスを取り上げ、「止まらずに、学び続けろ」として、ソクラテスの対話法について以下のように述べています。

「相手に問うと、対話も生まれます。対話は一方的に自分の考えを言えばよいわけではありません。相手の話を聞き、相手の話に気づかされ、よいと思うことは取り入れていく行為でもあります。

『そのことはわかっていなかった。でも、おかげで知ることができた』。そういう気づきと学びがあれば、それは無知の知を自覚し、その1歩先に行けたことにもなります。無知の知や対話することの重要性は、今も変わりません。商談や会議の場、夫婦間や友人との会話でも、無知の知を自覚しつつ、問いを投げかけ合い、対話することで成長していくこともできます。そうして考えると、2千数百年前のソクラテスの教えは今もまったく古びていないことに改めて気づかされます」

【3】「近代哲学の三巨頭」では、デカルト、カント、ヘーゲルが取り上げられますが、中でもヘーゲルについては「歴史を弁証法で考える」として、以下のように述べられています。

「ヘーゲルは著作『精神現象学』の中で、『人間の本質は自己意識の自由にある』『人間は誰しも自由でありたいという本性を持っている』といったことを述べています。そしてヘーゲルは、弁証法によって、自由を獲得したり実現したりする過程が歴史になると言います。奴隷制の廃止、教会からの自由、絶対王政の打倒・・・・・・。確かにこうした歴史は、多くの人が自由を獲得してきた歴史でもあります。その際には、矛盾点や問題点を少しずつ統合しながら解決し、進化してきたということです」

【4】「現代哲学(1)―実存主義」では、セーレン・キルケゴールについて、「『あれも、これも』でなく『あれか、これか』」として、著者は以下のように述べています。

「ヘーゲルの弁証法では、矛盾点や問題点は切り捨てずに、それらを統合しながら、次の段階に進んでいきます。ということは、『あれも、これも』の思考法です。あれもこれも切り捨てないで、取り込んでいこうということですから。それに対し、キルケゴールは『あれか、これか』と言いました。『あれか、これか』という著作も出しているほどの意気込みです」

続けて、著者はキルケゴールの「あれか、これか」について述べます。

「あれもこれもではなく、あれかこれかを選び取る。主体的に自分で選択していく。それこそが人間であると、キルケゴールは言います。『真理』についての考え方も、ヘーゲルとキルケゴールでは違っていて、ヘーゲルは真理をすべての人が納得する普遍的な考えであるとします。一方、キルケゴールは『自分にとっての真理』を大事にしました。実存主義は、人間一般がどうしたということではなく、『この私』がどうなのかを重視することと通じる思想です」

マルティン・ハイデガーについては、「人間の本来的な生き方とは?」として、著者は以下のように述べます。

「時を『人間の時間』として考える場合、重要な要素として『死』があります。人間以外の動物も死にますが、彼らはやがて死ぬことを意識して生きてはいないといわれます。しかし、人間は死を意識することができます。ハイデガーは言います。死を自覚して、今をきちんと生きるのが人間の本来的な生き方である、と。それによって、本当の生き方、人生における大事な生き方ができるとハイデガーは考えました」

【6】「現代哲学(3)―構造主義」では、フェルディナン・ド・ソシュールについて、「言語の体系なくして世界なし」として、著者は以下のように述べています。

「私たち人間は言語の網の目でこの世界をとらえていると、ソシュールは言います。言語の網の目、あるいは言語の体系があって、初めて人間は考える。そうであるなら、個人の人間よりも言語の構造のほうがより根本的な意味を持つことになります。そうなると、人間観が揺らぎますね。人間個人を中心に考えるのではなく、言語の構造を考えた上で人間というものを考えるべきじゃないか、という視点が生まれるからです。人間は言葉なしに世界をとらえることはできない。言葉がなくても生物としての人間はいるかも知れないけれど、それはホモサピエンスとはいえないのではないかとも思えてきます。人間は常に言葉の網の目を通して世界を見ている。『言語の体系なくして世界なし』という感じです。言葉というのはそんなに大きな影響を私たちに与えているのかと、ソシュールの提唱に多くの人が驚きました」

【7】「現代哲学(4)―ポスト構造主義」では、ジョルジュ・バタイユについて、「エネルギーを爆発させて、消尽する生き方」として、著者は以下のように述べています。

「境界線を越えていくところにエロティシズムがあると、バタイユは言います。社会規範やルールを侵犯するときに覚えるドキドキ、ゾクゾクするような感覚。バタイユによると、それはまさにエロティシズムです。経済においても独自の論を展開しています。儲けて蓄積するのではなく、散財して、消尽することこそが経済活動の本質ではないかというのです」

続けて、著者は「祭り」について以下のように述べます。

「世界各地にさまざまな祭りがありますが、考えようによっては、祭りはまったく無駄な行為といえます。神輿を担いでも何も生まれないし、激しい祭りでは、亡くなる人もいます。収穫した大量のトマトを投げ合う祭りがスペインにあります。もったいないと思う人もいるでしょうし、無駄以外の何ものでもないと思う人もいるでしょう。しかしバタイユは、余剰エネルギーを爆発させて、騒いで、消尽する行為こそが楽しいんじゃないかという見方をしました」

このバタイユの理論は、拙著『儀式論』(弘文堂)の第3章「祭祀と儀式」でも詳しく言及しています。

『140字でつぶやく哲学』(2010年11月3日刊行)

本書を読了して、わたしは「なかなかコンパクトな哲学入門の好著」だと思いました。じつは、わたしも以前、コンパクトな哲学入門書を監修したことがあります。『140字でつぶやく哲学』(中経の文庫)がそれですが,「世界一やさしい哲学の本」を目指して作りました。「なぜ、一条さんが哲学の本を監修するの?」と何人かの方から質問されました。わたしは「哲学ほどおもしろいものはない」と思っているのですが、大多数の人は本気にしません。それほど、哲学は難解で無用の長物と見なす考え方が世の中では一般化しています。

しかし他方で、哲学を求める人々が後を絶たないのも、また事実です。

特に経営者の多くは「哲学」とか「フィロソフィー」という言葉を語りはじめています。ドラッカーなどが、21世紀の社会は知識集約型社会であり、そこでは知識産業が主役になると主張しています。知識集約型社会において、企業が「売るもの」は、知識ワーカーとしての社員に体現された組織の知識や能力、製品やサービスに埋め込まれた知識、顧客の問題を解決するための体系的知識だとされています。

顧客は、提供された知識とサービスの価値に対して評価し、支払うことになるのです。一方、企業が質の高い知を創造するのは、事業を高い次元から眺めること、知とは何かを問うこと、つまり哲学が求められます。それは「志の高さ」にもつながるもので、当然トップの課題でもあります。マーケットはそこまでみて企業を評価するようになるといわれています。

ビジョンやミッションはもちろん、フィロソフィーまで求められるのが21世紀の企業像ではないでしょうか。