- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1336 プロレス・格闘技・武道 『プロレス入門』 斎藤文彦著(ビジネス社)

2016.10.19

『プロレス入門』斎藤文彦著(ビジネス社)を読みました。

「神がみと伝説の男たちのヒストリー」というサブタイトルがついています。

日米プロレスの起源から現代まで150年以上にわたる歴史を、レジェンドたちの生の声とともに克明に綴った本です。著者は1962年東京生まれのプロレス・ライターです。以前、「週刊プロレス」でコラムを連載していました。

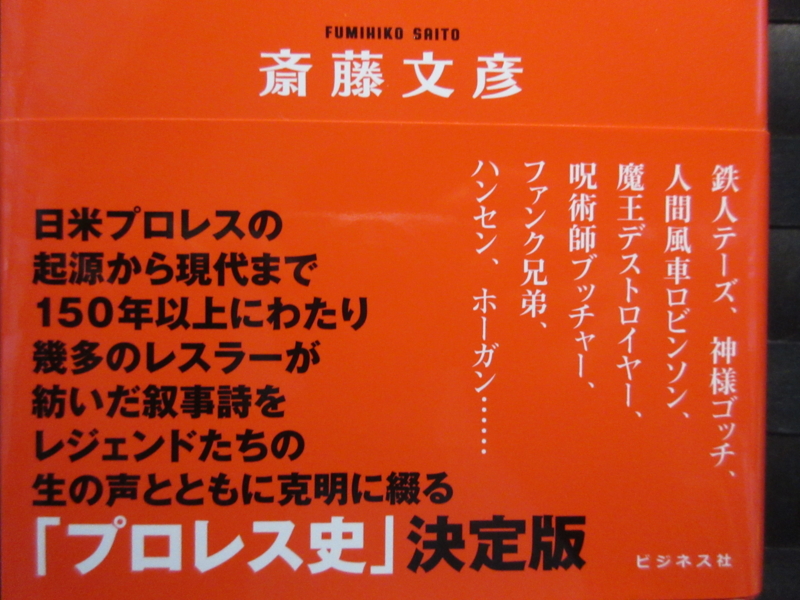

本書の帯

真っ赤な装丁の本ですが、こちらも真っ赤な帯には以下のように書かれています。

「鉄人テーズ、神様ゴッチ、人間風車ロビンソン、魔王デストロイヤー、呪術師ブッチャー、ファンク兄弟、ハンセン、ホーガン……」「日米プロレスの起源から現代まで 150年以上にわたり幾多のレスラーが紡いだ叙事詩をレジェンドたちの生の声とともに克明に綴る『プロレス史』決定版」

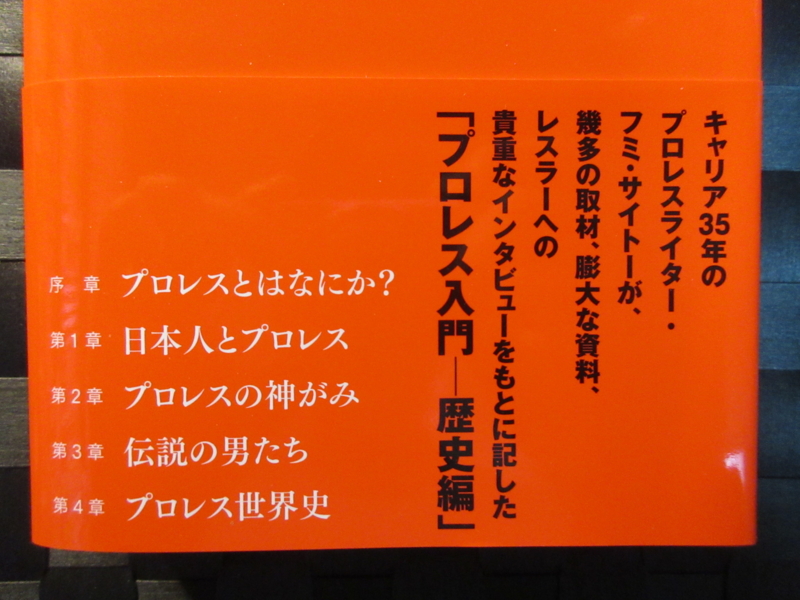

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のように書かれています。

「キャリア35年のプロレスライター・フミ・サイトーが、幾多の取材、膨大な資料、レスラーへの貴重なインタビューをもとに記した『プロレス入門―歴史編』」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

はじめに About This Books

序章 プロレスとは何か?

第1章 日本人とプロレス

第2章 プロレスの神がみ

第3章 伝説の男たち

第4章 プロレス世界史

第1節 プロレスの源流

第2節 プロフェッショナル・レスリング第一期黄金時代

第3節 第二次世界大戦後のレスリング・ビジネス

第4節 地方分権テリトリー時代

第5節 ローカル団体システムの終えん―2大メジャーリーグ時代

第6節 WWEグローバリゼーション

おわりに At The End Of The Day

「人物索引」

「はじめに About This Books」では、著者は本書を書いた理由について、以下のように述べています。

「ぼくたちの世代が少年ファンだった時代は、近所の本屋さんにいくとプロレスの入門書が何冊か棚に並んでいた。少年マンガ的なものがあったり、歴史ものや実録ものがあったり、ジャイアント馬場さんやアントニオ猪木さんの伝記本みたいなものもあった。そのものずばり、『プロレス入門』というタイトルの書籍もいくつかあった。いまは大きな書店―ネット世代ピープルはそもそも本屋さんに足を運ぶという習慣がないのかもしれないけれど―のプロレス・格闘技コーナーをのぞいてみても、純粋なプロレスの入門書というものが見当たらない。この状況はあまりよくないと感じていた」

わたしも著者と1歳違いで、まさに「ぼくたちの世代」なのですが、少年時代の『プロレス入門』、なつかしいですね! 何度も読み返して、本がボロボロになったものです。

続けて、著者は以下のように書いています。

「3歳のときにプロレスと出逢ったぼくは、小学生のころからプロレス専門誌、プロレスに関する書籍をむさぼり読み、いちども離れることなく、かれこれ50年以上もプロレスを観てきた。ぼくのなかでは、プロレスは”観る”ものであると同時に”読む”ものでもあった。”観る”と”読む”がずっと同時進行しつづけると、それは自然に”考える”ことにつながってくる。プロレスについて観て考え、読んで考える。観ることだけではわからないときは読んで考え、読むことだけではわからないときは観て考える。プロレスと仲よくしていくというのは、そういうことではないだろうか」

序章「プロレスとはなにか?」の「プロレスファンというライフワーク」でも、著者はプロレスにおける”観る”と”考える”について以下のように述べます。

「プロレスと付き合っていく作業のうちの半分はじっさいに試合を観ることで、もう半分はその試合について考え、プロレスとプロレスラーについて考え、語り合うことだ。プロレスというカタカナの4文字を声にした瞬間、”試合開始”のゴングが鳴って、ありとあらゆる考察がはじまる。プロレスが好きな者同士の会話はポジティブで楽しいプロレス談義になるけれど、プロレスが好きな人たちとそうでない人たちはこういう場面ではプロレスを弁護、擁護する側に立つことになる。これはプロレスファンのひとつの宿命といっていい」

「考えるプロレス」といえば、村松友視氏のベストセラー『私、プロレスの味方です』が有名ですが、この本はフランスの哲学者ロラン・バルト(1915-1980)が書いた「レッスルする世界」から強く影響を受けています。バルトの著作『神話作用』に収録されているエッセーですが、プロレス論の古典として知られています。バルトがいう「神話」とは、天地創造とか人類誕生とか英雄譚などではありません。根拠のないものが比喩的に、しかし絶対的に信じられている現代の事象を彼は「神話」と呼んだのです。1950年代のフランスのプロレスについて論じたバルトは、プロレスを「見かけはすべての文学から最も遠い事実」と位置づけました。

「ロラン・バルトの『レッスルする世界』はプロレス論の古典」の「リングの上で、レスラーは『神がみ』となる」では、バルトの「プロレスは人間の苦悩を悲劇のマスクの誇張をもって提示する」いう分析を紹介しています。バルトは「通常は秘密である精神的状況」という表現を使っていますが、これは「うぬぼれ」「正統な権利」「洗練された残酷さ」「仕返しの感覚」などを意味し、だからこそ、はめを外した世界の扉をこじ開ける行為―レスラーがほんのわずかだけルールを踏み外して反則を犯す瞬間―は観客を熱狂させ、興奮させ、「彼らはそれをちょうどいいロマンチックな神話のように楽しむ」というのです。

さらに、バルトの「プロレスがレスラーたちの《身ぶり》によって示すものは、事物の理想的な明白さであり、人間であることの幸福感」であるという言葉を紹介し、著者は以下のように述べます。

「バルトが語っているのはいまから約60年前のフランスのプロレスについてだが、その観客論は現代のプロレスにもちゃんとあてはまる。WWEの世界観をイメージしてもいいし、アントニオ猪木の”燃える闘魂”をイメージしてもいい。ひょっとしたら、大仁田のプロレスに《見世物》《身ぶり》《げす野郎》というキーワードをあてはめてみるとひじょうにわかりやすいかもしれない。プロレスはぼくたちを幸せにできるのである―」

プロレスとはいったい何か。著者いわく、これこそがプロレスの永遠のテーマだとか。プロレスは「プロフェッショナル・レスリング」の略語ですが、プロフェッショナルとアマチュアを区別するための「プロ」ではありません。また、アマチュア・レスリングがプロ化してプロフェッショナル・レスリングが生れたわけでもありません。アマレスとプロレスはどちらが古いのでしょうか。

「プロレスはアマレスよりも古いという現実―プロレス発祥のエビデンス」では、著者は以下のように述べています。

「結論からいってしまえば、プロレスのほうが先に存在していて、プロレスよりもあとからアマレスが生れた。アマチュアとプロの”分離”は、そもそも近代オリンピックからはじまった概念である。プロレスとアマレスの関係は、日本の伝統的レスリングである大相撲と学生相撲の関係とまったく同じととらえるとわかりやすい。ごくあたりまえのことではあるけれど、大相撲の歴史は学生相撲のそれよりもはるかに古い。また、学生相撲=アマチュアが発展して大相撲=プロが誕生したわけでもない。

これまでの研究では、アメリカでプロレスの興行がはじまったのは1860年代ごろとされてきたが、最近の研究では1820年ごろにフランスで”プロレス巡業”の原型がスタートしていたことが明らかになってきた」

「ちょっとやっかいな専門用語、隠語、エトセトラ、エトセトラ」では、日本におけるプロレスの父である力道山の言葉を借りて、著者は以下のようにプロレスの本質を説明します。

「テレビという新しいメディアが日本に導入され、開局したばかりのNHKと日本テレビがプロレス中継を手がけ、街頭テレビによってプロレスが、プロレスによって街頭テレビが大ブームになった1954年(昭和29年)、ある新聞社の社会部の記者と力道山がこんな会話を交わしたという。その貴社は《プロレスはスポーツのようにも見えるし、ショーのようにも見えます。ほんとうのところはどうなんですか》と質問した。

力道山は『プロレスはね、ガチンコのなかに八百長があって、八百長のなかにガチンコがある、と考えればわかりやすいですよ』と答えたとされる。プロレスのキャリアがまだ3年足らずのルーキー(当時)だった力道山は、プロレス観戦歴が半年ぐらいの新聞記者に相撲用語を使ってプロレスのなんたるかを伝えようとしたのだろう」

第3章「伝説の男たち」の「”呪術師”アブドーラ・ザ・ブッチャー」では、著者はブッチャーを例に、プロレスラーの本質について以下のように述べます。

「プロレスラーはアスリートであり、パフォーマーであり、エンターテイナーである。このうちのどれが欠けていてもプロレスラーとはいえない。現在進行形のトップレベルのアスリートであることは”プロレスラー”を構成する大切な要素のひとつではあるが、アスリートとしての能力・技量とプロレスラーとしての実力とは必ずしもイコールの関係にはない。ブッチャーはいわゆるアスリートとしてレスリングをつづけているわけではなくて、あくまでも”アブドーラ・ザ・ブッチャー”をリングに立たせ、ブッチャーのなんたるかを観客に問いかけているのである」

本書を読んで、いろんな新事実を知りました。NWAというのはアメリカの地方プロモーターの組合にすぎず、「世界最高峰」といったイメージからは程遠かったこと。NWAの権威が最高に高まったのは日本であり、それはジャイアント馬場の全日本プロレスの妨害によってアントニオ猪木の新日本プロレスが加盟できなかったことが大きく影響していること。新日本プロレスにとっても、おそらくは猪木自身にとっても最大の計算違いは初当選から6年後の95年7月の参議院選に猪木が落選したことで、これが後の新日本プロレスの混乱・凋落につながっていったこと……。

そして、150年にわたるプロレスの歴史を振り返って、最も考えさせられたのは、20世紀初頭、プロレスリングとプロボクシングはまったく同格のスポーツであったことです。 著者は、序章「プロレスとはなにか?」の「プロレスのルール=”やる側”と”観る側”の不文律」で、以下のように書いています。

「レスリングの試合にキャンパスのマットが登場するのは1870年ごろで、観客が多くなってくると競技場は地面よりもやや高いところに設置されるようになり、選手たちが競技場から下に落ちないようにリングの周囲にロープが張られた。プロレスとプロボクシングのリングの構造がひじょうによく似ているのは、19世紀の終わりから20世紀初頭にかけてこのふたつのスポーツのプロ興行が”親せき”のような関係にあったことと深く関係している」

近年、猪木のカラーがまったく抜けた新日本プロレスが若い女性などに人気を博しているようですが、格闘技の香りがしないプロレスなど「筋肉サーカス」に過ぎません。かつて、あれほど熱狂していたプロレスをまったく観なくなったわたしですが、プロレスが再びプロボクシングと同じように考えられる時代が来ることを願っています。

『儀式論』(弘文堂)のチラシ

最後に、本書は700ページもある大冊であります。 拙著『儀式論』(弘文堂)は全600ページなので、最初は「負けた!」と思いましたが、『儀式論』が全篇書下ろしであるのに対して、本書『プロレス入門』は20年ぐらいのスパンでのコラムやインタビューなどを集めたものでした。わたしは、プロレスの本質は「スポーツ」とか「ショー」とかいうよりも、ずばり「セレモニー」、すなわち「儀式」に限りなく近いと思います。

いつか、わたしも『プロレス論』が書いてみたいです。