- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1392 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『外国人レスラー最強列伝』 門馬忠雄著(文春新書)

2017.02.22

『外国人レスラー最強列伝』門馬忠雄著(文春新書)を読みました。

著者は昭和13年福島県出身で、元東京スポーツ新聞社の記者です。

この読書館でも紹介した『新日本プロレス12人の怪人』、『全日本プロレス超人伝説』の続編です。前2冊が文春新書から刊行されたのには驚きましたが、まさか続編が出るとは! これで三部作が完結だそうです。

本書の帯

本書の帯

帯には、ルー・テーズ、ボボ・ブラジル、フリッツ・フォン・エリックという3人の往年の人気プロレスラーの写真が使われ、それぞれ「力道山を『大レスラー』と認めたテーズ」、「馬場が恐れたボボ・ブラジルの頭突き」、「エリックの”鉄の爪”日本初の犠牲者は?」と書かれ、さらには「秘話満載!」「現場一筋50年、プロレス名物記者の集大成!」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

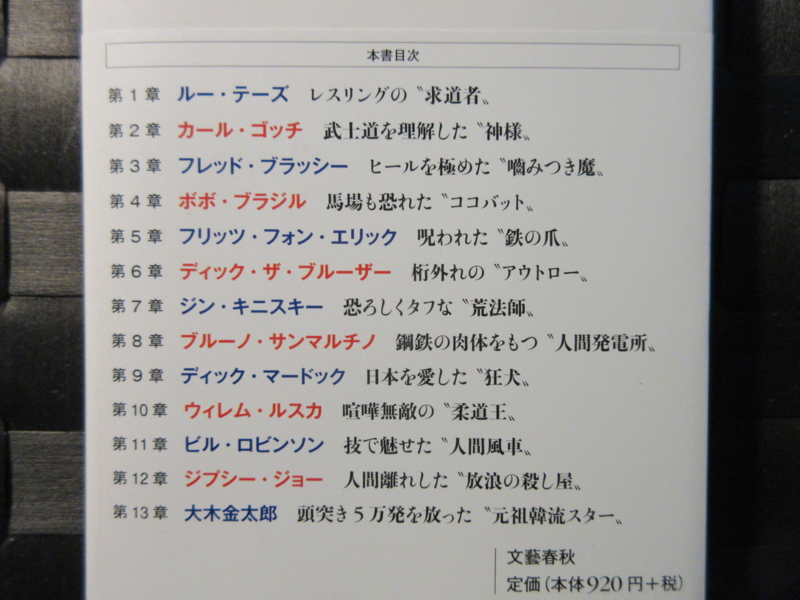

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「プロローグ」

第1章 ルー・テーズ レスリングの”求道者”

第2章 カール・ゴッチ 武士道を理解した”神様”

第3章 フレッド・ブラッシー ヒールを究めた”噛みつき魔”

第4章 ボボ・ブラジル 馬場も恐れた”ココバット”

第5章 フリッツ・フォン・エリック 呪われた”鉄の爪”

第6章 ディック・ザ・ブルーザー 桁外れの”アウトロー”

第7章 ジン・キニスキー 恐ろしくタフな”荒法師”

第8章 ブルーノ・サンマルチノ 鋼鉄の肉体をもつ”人間発電所”

第9章 ディック・マードック 日本を愛した”狂犬”

第10章 ウィレム・ルスカ 喧嘩無敵の”柔道王”

第11章 ビル・ロビンソン 技で魅せた”人間風車”

第12章 ジプシー・ジョー 人間離れした”放浪の殺し屋”

第13章 大木金太郎 頭突き5万発を放った”元祖韓流スター”

「エピローグ」

「主要参考文献」

本書は、この読書館でも紹介した『1984年のUWF』、『昭和プロレス迷宮入り事件の真相』のように、プロレスのタブーに斬り込む内容ではありません。では、昔ながらの牧歌的なプロレス本かというと、そうでもないのです。リアルファイトとかフェイクとか、そういった問題を超えて、プロレスラーたちの人間性というものを描き出しています。

たとえば、「プロローグ」には以下の感動的な一文があります。

「2015年(平成27)年は、敗戦70年という節目の年だった。ということは被爆70年である。そう聞いて頭をよぎったのは、巡業旅における外国人レスラー一行の赤裸々な姿であった。68年春の日本プロレス「第10回ワールド・リーグ戦」に参加した面々と一緒に、広島平和記念公園原爆資料館を見物したときのことだ。

原子爆弾の脅威、惨状を伝える写真を前にした瞬間、あのお喋りの”噛みつき魔”フレッド・ブラッシーが、固まったまま身動きしなかった。”密林王”といわれたターザン・タイラーは涙をポロポロ流し、嗚咽がとまらないであいる。いままで恐る恐る接してきた彼らが、急に身近に感じられた。リングの暴れっぷりからは想像のつかない、オフのひとコマである」

第1章「ルー・テーズ レスリングの”求道者”」の冒頭を、著者は「最高の人格者」として、「不滅の王者、”鉄人”ルー・テーズは、人格的にも世界最高のプロレスラーであった。この最大限の賛辞に、異論を唱える人はいないと思う」と書き出し、続けて以下のように述べています。

「テーズとよく比較される同世代のカール・ゴッチも確かに強かったが、テーズはレスリングの求道者、日本流においえば宮本武蔵だ。テーズこそが『プロレスの神様』だった、というのが、半世紀にわたって取材現場で格闘技を見続けてきた私の結論である」

本書はトリビア的な秘話が満載なのですが、特に「額を叩いた一般人」という話が面白かったです。著者は以下のように書いています。

「テーズとの巡業取材で冷汗三斗の思いをさせられた忘れ難い旅日記がある。どのシリーズだったか失念してしまったが、夕刊の全国紙『東京スポーツ』は、発刊したばかりの系列紙『九州スポーツ』の部数拡張の一環として、テーズを招き、公開練習を兼ねたサイン会を福岡・小倉の百貨店屋上で開催した。ひと汗かいたところで打ち上げである。割烹料理だった。乾杯まではよかったが、『九州スポーツ』の代表が酔った勢いで、なんと、”不滅の王者”のそり上がった額をビシャビシャと2度叩いたのだ。

あっ! 声も出なかった。こちらの体は硬直したままだ。その時・・・・・。テーズは何事もなかったかのように、メガネをかけた代表の首を抱え『ユーの顔は、この魚(オコゼ)とそっくりだよ』と笑顔である。凍りついた空気を一掃してくれた。百戦錬磨のキャリア、テーズの機知にとんだ酔っ払いの扱いに、1本取られた感じだった。関係者であるにせよ、”鉄人”テーズの額を叩いた一般人は彼だけだろう。巡業旅では予想外の様々な体験をしてきたが、このひとコマだけは記憶から消えない」

まさか、わたしの住む小倉でこんな出来事があったとは! 驚きました。

第2章「カール・ゴッチ 武士道を理解した”神様”」では、融通のきかないガチンコ・レスラーだったゴッチの仰天エピソードが披露されます。ゴッチは日本プロレスの若手レスラーのコーチ役を務めたことがありますが、それは「ゴッチ教室」と呼ばれました。ものすごく厳しい練習メニューを課し、約2時間半に及ぶ練習から解放された選手たちは、全員ヘロヘロだったとか。しかし、こんな厳しいゴッチが寝込んだことがあったそうです。著者は「上下の歯を全部抜く」として、以下のように書いています。

「休んだきっかけは虫歯で、『生きているから虫歯になったんだ!』と言って上下の歯を全部抜いてしまったためだった。正気の沙汰ではない。高熱を出して1週間近く休んだのである。道場でしごかれている選手たち、この時ばかりは『鬼の攪乱だ!』と大笑いだった。

当時を知る百田光雄は『あれじゃ、熱も出るよ。ウワァ! こんな人にはついていけるかってね』と苦笑いなのだ。確かに常人では考えつかぬ行為だ。このエピソードから、ゴッチの奇人・変人伝説が始まる。頑固一徹、レスリング一途に打ち込む姿勢。思い込んだらテコでも動かぬ鉄の意思。私には融通のきかぬ変なオッサンにしか映らなかった」

第3章「フレッド・ブラッシー ヒールを究めた”噛みつき魔”」では、またも小倉が登場します。著者は、ブラッシーが日本人の三耶子夫人に初めて会ったなれ初めを次のように紹介しています。

「ブラッシーは2度目の来日となった65年4月、『第7回ワールド・リーグ戦』のサーキットで移動中、国鉄・小倉駅(現・JR小倉駅)で見かけた小柄で可愛い三耶子さんにひと目惚れ、あとを追いかけ、彼女の名前を聞き出している。三耶子さんは当時、奈良在住の短大生で、兄の結婚式に出席するため佐世保に向う途中だった。電車を乗換えるところでブラッシーに呼びとめられ、立ち話をしたらしい。後日、彼女は日本プロレスの関係者に、自分の住所と連絡先を手渡したという」

またブラッシーといえば、以下の笑えるエピソードも紹介されています。

「女たらしであまり酒を飲まなかったブラッシーの最大の敵は、”大巨人”のオナラであった。仲のよかったアンドレに密室で”世界一の屁”をブッ放されたときには、1週間臭いがとれなかったという。鬼籍に入ってもアンドレの屁の攻撃を受けているのだろうか―吸血鬼が屁をかまされた時の顔をみたかった」

第4章「ボボ・ブラジル 馬場も恐れた”ココバット”」では、黒人レスラーについてのジャイアント馬場の「ブッチャーは人間的にクセがあった。プロモーターの評判も芳しくなかった。真面目で誠実、ブラジル以上のプロレスラーはいなかった」という発言を紹介しています。馬場の言葉は、ボボ・ブラジルの人間像を端的に表わしています。そして、著者は述べるのでした。

「ボボ・ブラジルにしろ、アブドーラ・ザ・ブッチャーにしろ、黒人レスラーが日本でこれだけ存分に暴れられたのは、日本では人種差別という障害がなかったからだ。日本のファンは黒人を奇異な目で見ても、一般的に温和しい。アメリカの会場のように危険ではない。黒人選手にとって日本のリングは安心できる仕事場だったのである」

一方で、第9章「ディック・マードック 日本を愛した”狂犬”」には、「大の黒人嫌い」として以下のように書かれています。

「テキサス育ちのマードックは、大の黒人嫌いで通っている。ブッチャーの目の前で『スカンク!』と鼻を押えるジェスチュアをみせたこともある。ブッチャーは押し黙ったままで、いたたまれぬ気持ちだったろう。あからさまな嫌がらせだ。当時のブッチャーは、仲間の輪に入れず、いつも控室でポツンとひとり。うつ向いたまま、哀れであった。血染めで暴れ回るブッチャーの姿からは想像のつかぬ沈黙の世界なのだ。これは勝手な推測だが、ブッチャーが約3年半で新日本マットを離れたのは、同じ時期、マードックが常連外国人の主役だったからではないか。表に出ない人種差別があったのである」

第5章「フリッツ・フォン・エリック 呪われた”鉄の爪”」では、フリッツ・フォン・エリックの息子たちが次々に不幸に見舞われ、「呪われたエリック一家」と呼ばれるようになった経緯が紹介されています。フリッツの次男デビッドは全日本プロレスに参戦中の1984年2月10日、宿泊していたホテルで突然死しました。発見したのはブルーザー・ブロディでしたが、デビッドの亡骸の傍らにドラッグを発見し、すぐさまトイレに流したそうです。デビッドの死から3年後、四男マイクがダラス郊外のルイスビル湖で薬物自殺をしました。さらには末弟のクリスが91年9月12日、ダラス郊外のイードムの農園でピストル自殺をします。そして93年2月には三男ケリーまでもがピストル自殺をしたのでした。「呪われたエリック一家」について、著者は述べます。

「大プロモーター、エリックのもとで働き、もっともエリックに信頼され、5人の息子たちとも親しかったザ・グレート・歌舞伎が、エリック一家についてこう証言してくれた。『エリックの親父は絶対的だった。息子たちは、親父の前に出ると全員、イエスサーよ。いつも直立不動のような姿勢だったな、口答えすることもなかったし、陰でグチることもしなかった。親父があまりにも偉大過ぎた。プロレスラーになったが故に、プレッシャーに押し潰された。親父の前でのびのびできなかったのは、可哀そうだった』」

第6章「ディック・ザ・ブルーザー 桁外れの”アウトロー”」では、「生傷男」と恐れられたブルーザーの意外な魅力について、著者は述べます。

「ブルーザーはお洒落でダンディだった。ネクタイこそしないが、必ずスーツを着用しての来日だった。ディック・マードックのようにがさつでなく、ラフなスタイルは一度もなかった。リソワスキーと一緒の来日では、2人揃ってバーバリーのコートを着込んでバスに乗り込み、服装にうるさいジャイアント馬場をして『あいつら、コート姿でもサマになっている』と唸らせたものだ。

地方都市を散策する時はカーディガンを愛用した。黒、黄、濃紺を好み、単色のシャツに合わせたスラックスを穿き、配色のバランス感覚がよかったのを覚えている。顔は強面でもファッションに関してはセンス爆群だった。まだ、Gパンが現在のように普及していなかった頃だ。日本のレスラーは彼らの旅スタイルを米国で流行のファッションととらえ、真似をしたものだ。外国人係のレフェリー、ジョー樋口も彼らに感化されたひとりであった」

第8章「ブルーノ・サンマルチノ 鋼鉄の肉体をもつ”人間発電所”」では、サンマルチノの最後の来日について言及されています。それは、1981年10月9日、東京・蔵前国技館における全日本『旗揚げ10周年記念大会』でした。著者は「馬場と初コンビ」として、以下のように述べています。

「サンマルチノは馬場と初コンビを組み、タイガー・ジェット・シン&上田馬之助組とタッグ・マッチで激突し、両軍リングアウトの引き分け。サンマルチノは引退を表明したばかりだったが、この日のためにトレーニングを積み、現役時代と変わりないパンパンの体にしての登場だった。引き分けに終った試合でも、『俺の人生のハイライトだった』と、顔をクシャクシャにして喜んだという。その記念写真を見ると、サンマルチノの髪の毛はフサフサである。73年の2度目の来日当時と比べると2倍、3倍のボリュームである。ウーン、立派なカツラである。ジョー大剛鉄之助にいわれなかったら、気がつかなかったろう。よくぞ、カツラで暴れられたものである。”ニューヨークの帝王”だから罷り通った仕事っぷりである。あっぱれ、というほかない」

第10章「ウィレム・ルスカ 喧嘩無敵の”柔道王”」では、アントニオ猪木との「格闘技世界一決定戦」の記者会見の席上、ルスカと猪木の両雄によるプロレスらしからぬ舌戦の応酬が以下のように紹介されています。

「ルスカが、『俺の故郷オランダのエダムには最高のチーズがある。それを食べて強くなった』と対戦の抱負を語る。猪木が間髪を入れず『日本には高タンパク質の納豆がある。これを食べているから負けるわけがない』とやり返したのだ。アメリカのレスラーの喧嘩まがいの従来の会見と違って、ふくいくたる香りの対決、両国の食文化の違いを、これほど端的に表した発酵食品はない。『まんざらプロレス&格闘技担当も捨てたもんじゃない』とひとりほくそ笑んだ次第」

ルスカが享年74歳で亡くなったとき、著者は悼む記事を書いた翌日、故人を偲んで、朝食はフランスパンにアスパラガスのバター炒め、オランダ名産エダムのチーズとコーヒー、お昼は納豆と味噌汁だったとか。

ルスカといえば、「ハンセンのブーツにビール」として、著者は以下のようなエピソードも披露しています。

「”不沈艦”スタン・ハンセンとは仲がよかった。博多の焼き肉屋で、ハンセンのブーツのなかにたっぷりビールを注いで知らんぷり。お店を出たハンセンは、平然とした様子でブーツを『ブックァ、ブックァ』鳴らして帰ったという。

また、ルスカはハンセンのいない時に、彼の大事なメガネを黒いマジックで塗りつぶす悪さまでやっている。それでもハンセンは怒るようなことはなかったという。互いに実力を認め合う仲だったのだ。

これだけいたずらをしたら、仲間から袋叩きにされるか、何らかの制裁を受ける。しかし、レスラー仲間から、こいつはちょっと違う、とルスカの強さは一目置かれていた節が窺える」

第13章「大木金太郎 頭突き5万発を放った”元祖韓流スター”」では、大木が初のアメリカ遠征をする前に師匠の力道山から祝い酒をふるまわれた話が紹介されます。「銀座『姫』で激励会」として、著者は述べます。

「呼ばれた場所は、各界の有名人が出入りする銀座の高級クラブ『姫』だった。力道山は待ち合わせ時間より、10分遅れて店にやってきた。大木の米国発遠征の話は冗談ではなかった。力道山はその激励会のために大木を『姫』に呼んだのである。大木本人は、米国武者修行の内容など知るよしもない。大木は力道山を目の前にして何を喋っていいのかわからなかった。身を固くしたままだ。力道山がコップにビールを注いでくれた。ますます緊張した。注がれたビールを飲めなかった」

大木は、師である力道山の前で酒を飲むこと自体が礼に反すると思っていたのです。韓国は儒教の国であり、両親や目上の人の前で酒を飲むことはありえません。大木は神様のような存在の力道山の前で酒を飲むことなど想像したこともありませんでした。注いでもらったビールはテーブルの下のゴミ入れに捨てたといいます。

大木金太郎がアメリカ遠征に行っているとき、力道山が刺殺されました。

大きなショックを受けた大木は、日本に帰国します。著者は述べます。

「精神的な後盾を失った大木金太郎の、新たな孤独との戦いが始まった。韓国と日本の狭間に揺れ、漂流民のように時の流れに身をまかせるしかなかった。64年2月、本来なら『大木、オーよくやったな!』と力道山が出迎えてくれるはずの凱旋帰国は、ひっそりとした傷心のものとなった。

翌朝、大木は渋谷のリキ・スポーツパレスに顔を出し、幹部に帰国を報告。今後の身の振り方について、『韓国に帰りたい』という気持ちを伝えている。後輩のジャイアント馬場とアントニオ猪木は、大木の姿をみるなり『韓国に帰るなよ、プロレス再建のために一緒にやろう』と言ってくれた。その態度が嬉しかった。その足で大木は、恩師・力道山の眠る東京・大田区の池上本門寺に出向いた。墓前に世界タッグのチャンピオン・ベルトを供え、『キム・イルがおそばでお守りできなかったのをお許し下さい』と何度も号泣、長い時間涙にむせんでいたという」

その大木金太郎も2006年に亡くなりました。

「昭和のプロレスは遠くなりにけり」ですね。