- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1397 小説・詩歌 『騎士団長殺し』 村上春樹著(新潮社)

2017.03.08

『騎士団長殺し』村上春樹著(新潮社)を読み終えました。

「第1部 顕れるイデア編」と「第2部 遷ろうメタファー編」の全2冊からなる長編小説です。

第1部の帯

第1部の帯

第1部の帯には、「『1Q84』から7年――、待ちかねた書き下ろし本格長編」「旋回する物語 そして変装する言葉」「Killing Commendatore」と書かれています。

第1部の帯の裏

第1部の帯の裏

第1部の帯の裏には、以下のように書かれています。

「その年の五月から翌年の初めにかけて、私は狭い谷間の入り口近くの、山の上に住んでいた。夏には谷の奥の方でひっきりなしに雨が降ったが、谷の外側はだいたい晴れていた・・・・・・それは孤独で静謐な日々であるはずだった。騎士団長が顕れるまでは」

第2部の帯

第2部の帯

第2部の帯には、「物語はここからどこに進んでいこうとしているのか?」「渇望する幻想 そして反転する眺望」「Killing Commendatore」と書かれています。

第2部の帯の裏

第2部の帯の裏

第2部の帯の裏には、以下のように書かれています。

「1994-95年『ねじまき鳥クロニクル』

2002年『海辺のカフカ』

2009―10年『1Q84』

そして更に旋回する村上春樹の小説世界」

本書の「目次」は以下の通りですが、全部で64ある章のタイトルがいずれも非常に凝っています。本文中の言葉をそのまま使っでいるのですが、シンボリックで謎めいていて、章タイトルそのものが一個の文芸作品となっている印象です。

第1部 顕れるイデア編【目次】

プロローグ

1 もし表面が曇っているようであれば

2 みんな月に行ってしまうかもしれない

3 ただの物理的な反射に過ぎない

4 遠くから見ればおおかたのものごとは美しく見える

5 息もこときれ、手足も冷たい

6 今のところは顔のない依頼人です

7 良くも悪くも覚えやすい名前

8 かたちを変えた祝福

9 お互いのかけらを交換し合う

10 僕らは高く繁った緑の草をかき分けて

11 月光がそこにあるすべてをきれいに照らしていた

12 あの名もなき郵便配達夫のように

13 それは今のところただの仮説に過ぎません

14 しかしここまで奇妙な出来事は初めてだ

15 これはただの始まりに過ぎない

16 比較的良い一日

17 どうしてそんな大事なことを見逃していたのか

18 好奇心が殺すのは猫だけじゃない

19 私の後ろに何か見える?

20 存在と非存在が混じり合っていく瞬間

21 小さくはあるが、切ればちゃんと血が出る

22 招待はまだちゃんと生きています

23 みんなほんとにこの世界にいるんだよ

24 純粋な第一次情報を収集しているだけ

25 真実がどれほど深い孤独を人にもたらすものか

26 これ以上の構図はありえない

27 姿かたちはありありと覚えていながら

28 フランツ・カフカは坂道を愛していた

29 そこに含まれているかもしれない不自然な要素

30 そういうのにはたぶんかなりの個人差がある

31 あるいはそれは完璧すぎたのかもしれない

32 彼の専門技能は大いに重宝された

第2部 遷ろうメタファー編【目次】

33 目に見えないものと同じくらい、目に見えるものが好きだ

34 そういえば最近、空気圧を測ったことがなかった

35 あの場所はそのままにしておく方がよかった

36 試合のルールについてぜんぜん語り合わないこと

37 どんなものごとにも明るい側面がある

38 あれではとてもイルカにはなれない

39 特定の目的を持って作られた、偽装された容れ物

40 その顔に見違えようはなかった

41 私が振り返らないときにだけ

42 床に落として割れたら、それは卵だ

43 それがただの夢として終わってしまうわけはない

44 人がその人であることの特徴みたいなもの

45 何かが起ころうとしている

46 高い強固な壁は人を無力にします

47 今日は金曜日だったかな?

48 スペイン人たちはアイルランドの沖合を航海する方法を知らず

49 それと同じ数だけの死が満ちている

50 それは犠牲と試練を要求する

51 今が時だ

52 オレンジ色のとんがり帽をかぶった男

53 火搔き棒だったかもしれない

54 永遠というのはとても長い時間だ

55 それは明らかに原理に反したことだ

56 埋めなくてはならない空白がいくつかありそうです

57 私がいつかはやらなくてはならないこと

58 火星の美しい運河の話を聞いているみたいだ

59 死が二人を分かつまでは

60 もしその人物がかなり長い手を持っていれば

61 勇気のある賢い女の子にならなくてはならない

62 それは深い迷路のような趣を帯びてくる

63 でもそれはあなたが考えているようなことじゃない

64 恩寵のひとつのかたちとして

『騎士団長殺し』はとても面白い小説でした。ただ、残念なところもありました。そして、この作品を読み終えたとき、わたしは「村上春樹作品は、本当にいつも同じような感じの小説だな」と思いました。「同じような感じの小説」とは、要するに幻想小説ということです。観念小説といってもいいでしょう。観念とは「イデア」にほかなりません。そして、この小説には騎士団長というイデア(的存在)が登場します。

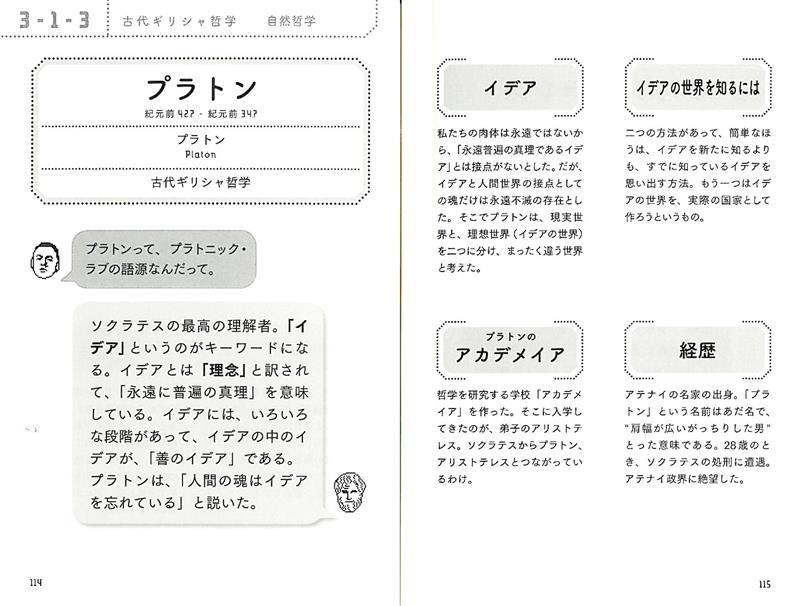

わたしは、『140字でつぶやく哲学』(中経の文庫)の「プラトン」の項で、「イデア」を取り上げました。プラトンの哲学においては、「イデア」がキーワードになります。イデアは「観念」とか「理念」と訳されますが、つまり「永遠に普遍の真理」を意味しています。イデアには、いろいろな段階があって、イデアの中のイデアが、「善のイデア」です。プラトンは、「人間の魂はイデアを忘れている」と説きました。

『140字でつぶやく哲学』(中経の文庫)より

『140字でつぶやく哲学』(中経の文庫)より

プラトンによれば、わたしたちの肉体は永遠ではないので、「永遠普遍の真理であるイデア」とは接点がないとしました。

しかし、イデアと人間世界の接点としての魂だけは永遠不滅の存在としました。そこでプラトンは、現実世界と、理想世界(イデアの世界)を2つに分け、まったく違う世界と考えたのです。

イデアの世界を知るには2つの方法があります。簡単なほうは、イデアを新たに知るよりも、すでに知っているイデアを思い出す方法です。もう1つはイデアの世界を、実際の国家として作ろうというものです。

「イデア」という言葉が登場する有名な幻想小説があります。

ノルウェーの高校の哲学教師ヨースタイン・ゴルデルによって1991年に出版された『ソフィーの世界』です。少年少女に哲学への手ほどきとして読んでもらうよう構想された作品で、世界各国語に翻訳され、全世界で約2300万部以上を売り上げたベストセラーとなりました。

わたしも『ソフィーの世界』を読みましたが、「こんな話が小説として成立するとは!」と非常に衝撃を受けた記憶があります。きっと、村上春樹氏も『ソフィーの世界』を読んだことでしょう。たぶん。

主人公のソフィーはごく普通の14歳の少女です。

ある日、彼女は「あなたはだれ?」「世界はどこからきた?」という内容の不思議な手紙を受け取ります。この手紙を受け取ってから、ソフィーはこの問いに答えるべく、謎の人物から送られてくる手紙に書かれた哲学の講義を受けることになるのでした。このソフィーが『騎士団長殺し』に登場する13歳の少女・秋川まりえのイメージに重なります。

『ソフィーの世界』は映画化もされ、わたしも観ました。ラストには「イデアの世界」が描かれ、そこではあらゆる児童文学の主人公やディズニーのキャラクターなどのイデアたちが存在しているさまが印象的でした。

『騎士団長殺し』には、なつかしいエピソードも登場して嬉しく感じました。

上田秋成の『春雨物語』に出てくる入定の定助の物語です。それは、「恐怖劇場アンバランス」の第1話「木乃伊の恋」のモチーフでもあります。山城の国の村里。一軒家の地面の下から鉦の音が聞こえてきます。掘り起こすと、そこには数百年前に入定した僧、定助のミイラが手だけを動かして鉦を叩いていました。復活したミイラは、生前の反動からか、老婆にちょっかいを出し、知的障害者の未亡人と交わり、金色の「お仏様」を産み落とします。恐れた村人は、ミイラを谷底へ突き落とすのでした。

「恐怖劇場アンバランス」は、円谷プロ「怪奇大作戦」に続いて製作した、本格オムニバスホラーの大人向け1時間ドラマです。「ウルトラQ」の企画時のタイトルだった「アンバランス」を冠しており、円谷プロにとって原点回帰の意味も込められていました。1970年、円谷プロとフジテレビで制作されましたが、あまりにも過激な題材と描写のために放映は73年まで持ち越されています。全13話のシリーズでしたが、第1話となる「木乃伊の恋」は、かの鈴木清順が監督を務めています。原作は円地文子で脚本は田中陽造ですから、なんとも豪華なメンバーですね。出演は、大和屋竺、渡辺美佐、川津祐介、浜村純などでした。想像するに、村上春樹氏は「木乃伊の恋」がお気に入りなのでしょうね。たぶん。

さて、『騎士団長殺し』の第1部はとても面白く、一気に半日で読破したのですが、第2部はちょっと「イマイチ」でした。というのも、非常に政治的な話題が唐突に出てくるからです。第二次世界大戦におけるナチス・ドイツのオーストリア併合の話もそうですが、旧日本軍の占領下で起きたとされる「南京事件」(1937年)の話には白けました。というか、呆れました。

というのも、登場人物が語る「南京事件」の犠牲者数が明らかにおかしいからです。主人公の「私」に肖像画を描くことを依頼する「免色」という人物が、いわゆる「南京虐殺」に言及するのですが、「おびただしい数の市民が戦闘の巻き添えになって殺されたことは、打ち消しがたい事実です。中国人死者の数を四十万人というものもいれば、十万人というものもいます」と語っているのです。南京事件の犠牲者数について中国側は「30万人」と主張。日本では近年の研究でこれが誇大だとの見方が定着しており、「事件」というほどの出来事はなかったとの意見もあります。

『騎士団長殺し』が発売されや2月24日、作家の百田尚樹氏がツイッターで、「これでまた彼の本は中国でベストセラーになるね。中国は日本の誇る大作家も『南京大虐殺』を認めているということを世界に広めるためにも、村上氏にノーベル賞を取らせようと応援するかも」と発言しています。ネット上の掲示板にも「中国が主張する30万人より多い」「根拠を示して」といった書き込みが相次ぎました。

この騒動は中国にも波及しています。

3月4日、人民日報社のニュースサイト「人民網日本語版」は、南京大虐殺記念館がブログの中で「歴史に直面する村上氏の姿勢を評価した」などとする記事を掲載したのです。さらには、「歴史にまっすぐに向き合う村上氏の姿勢は、批判よりも賛同の声をより多く集めている」と報じました。

中国近現代政治史の専門家である立命館大学の北村稔名誉教授は「死者40万人の根拠が何なのかは分からない。小説の中の一登場人物のセリフではあるが、村上さんが世界的権威のある作家だけに、今後、中国側がこのことを針小棒大に政治利用してくる恐れもある」と懸念しています。

もともと、『ねじまき鳥クロニクル』の頃から、わたしは村上氏の歴史認識には疑問を持っていました。あの小説では「ノモンハン事件」について言及されていますが、史実とは大いに異なる歴史観であるという印象を持ちました。そして、その歴史観は司馬遼太郎から受け継がれたものであるとされています。司馬遼太郎も、村上春樹氏も、万人が認める「国民作家」ですが、日本史における歴史認識に歪みがあることはとても残念です。

あと、村上氏は素晴らしいストーリーテラーであり、一流の幻想作家なのですから、ナチとか南京事件とかの政治的話題には中途半端に触れないでいただきたい。ただ、ひたすら不思議な話だけを書いていただきたいと思います。ほんとに。

ただ、村上氏が真に平和を愛する作家であることはよくわかります。そして、死者へのまなざしを忘れない人間性の持ち主であることもわかります。

この人間性はひとえに、「壁と卵――エルサレム賞・受賞のあいさつ」に登場する仏壇に向かって戦没者の冥福を祈り続ける父親の影響ではないかと思えてなりません。死者への礼は、当然ながら生者への礼にもつながるからです。著者の「人間尊重」の姿勢は、仏壇に向かう父親の背中が育んだものであるような気がします。

拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の「生命の輪は廻る~あとがきに代えて」でも紹介したのですが、2010年に彼はエルサレム賞を受賞しました。イスラエルのガザ地区攻撃で多くのアラブ人が死亡したこともあり、イスラエルには国際的な批判が高まっていました。当然、そんな国の文学賞を受賞した村上氏もいろいろと言われました。多くの人々は「辞退すべきだ」と主張しましたが、彼はあえて受けました。そしてエルサレムに出かけ、同年2月15日に英語で受賞スピーチを行いました。

「高く堅牢な壁と、そこにぶつかれば壊れてしまう卵があるなら、私は常に卵の側に立とう」という彼の言葉は、1人の作家の勇気ある平和のメッセージとして有名になりました。言うまでもなく、「壁」とは体制であり、「卵」とは一般民衆をさしています。

もちろん、この言葉も多くの人々に深い感動を与えた素晴らしいメッセージですが、わたしにはスピーチの中の次のくだりが非常に印象に残りました。英語で語られた言葉を意訳すると、

「わたしの父は、去年90歳で亡くなりました。父はもと教師でしたが、たまに僧侶の仕事もしていました。京都の大学院にいたときに徴兵された彼は、中国戦線に送られました。わたしは戦後に生まれましたが、父の毎朝の習慣を目にすることがよくありました。彼は、朝食の前に自宅にある小さな仏壇に向かい、長いあいだ深く真剣な祈りを捧げるのです。なぜ、そんなことをするのか。一度、彼に尋ねたことがありますが、そのとき、『すべての人々のために祈っている』と答えました。そして、『味方も敵も関係ない。戦争で亡くなった人全員の冥福を祈っている』と言いました。仏壇の前に座った父の背中をながめながら、父の周囲には死の影が漂っているような気がしました」

この村上氏の言葉を聞いたとき、わたしには1つの謎が解けたような気がしました。その謎とは、「なぜ、村上春樹の文学には、つねに死の影が漂っているのか」ということです。

実際、彼の作品にはおびただしい「死」が、そして多くの「死者」が出てきます。本書『騎士団長殺し』にも、13歳で亡くなった主人公の妹という「死者」が出てきて、全篇にわたって「死の気配」を漂わせています。

ブログ『もういちど村上春樹にご用心』で紹介した本で、哲学者の内田樹氏は「およそ文学の世界で歴史的名声を博したものの過半は『死者から受ける影響』を扱っている。文学史はあまり語りたがらないが、これはほんとうのことである」と述べています。そして、近いところでは村上春樹のほぼ全作品が「幽霊」話であるというのです。もっとも村上作品には「幽霊が出る」場合と「人間が消える」場合と二種類ありますが、これは機能的には同じことであるというのです。

このような「幽霊」文学を作り続けてゆく村上氏の心には、きっと、すべての死者に対して祈りを捧げていた父上の影響があるのかもしれません。それは、「死者との共生」という意識につながります。

その意識は、当然ながら葬儀に対する高い関心につながります。

ブログ『1Q84』BOOK3で紹介した本では、物語の終盤に葬儀の場面が出てきます。主人公の1人である天吾の父親が亡くなるのですが、彼は生前はNHKの集金人をしていました。そして、棺に入るときにはその制服を着せてほしいと遺言します。天吾は、とまどいながらも、父の希望をかなえてあげます。父親の葬儀は通夜も告別式もない、そのまま火葬場へ直行する「直葬」です。 火葬に立ち会う人間も、息子である彼一人だけ。そこへ、病床の父を介護した若い看護婦である安達クミが付き添ってくれます。

これで父天吾のを送る「おくりびと」は2人になりました。 「一緒に来てくれてありがとう」と礼を述べる天吾に対して、安達クミは、「一人だとやっぱりきついからね。誰かがそばにいた方がいい。そういうものだよ」と答えます。「そういうものかもしれないな」と認めた天吾に、安達クミは「人が一人死ぬというのは、どんな事情があるにせよ大変なことなんだよ。この世界に穴がひとつぽっかり開いてしまうわけだから。それに対して私たちは正しく敬意を払わなくちゃならない。そうしないと穴はうまく塞がらなくなってしまう」と言うのです。

この言葉は、わたしがつねづね言っていることだったので、非常に共感できました。世界にぽっかりと開いた穴に落ちないための方法、それこそが「葬儀」と呼ばれるものです。拙著『唯葬論』(三五館)に詳しく書きましたが、人類は、気の遠くなるほど長い時間をかけて、この「葬儀」という穴に落ちないための方法を守ってきました。

しかし、『騎士団長殺し』の主人公は、愛する妹の葬儀に大きな不満を抱きました。棺に入れられた妹は、お気に入りの黒いベルベットのワンピースを着せられて、薄く化粧をほどこされていました。ワンピースには白いレースの丸襟がついていました。その髪はきれいに梳かれており、足には黒いエナメルの靴が履かされて、彼女は小振りな棺の中に仰向けに横になっていました。横になった彼女は眠っているようでした。そのとき、主人公は次のように思うのです。

私としては、そんな狭苦しい箱の中に妹の華奢な身体を詰め込んでほしくなかった。その身体はもっと広々としたところに寝かされているべきなのだ。たとえば草原の真ん中に。そして僕らは高く繁った緑の草をかき分けて、言葉もなく彼女に会いに行くべきなのだ。風が草をゆっくりそよがせ、そのまわりでは鳥たちや虫たちが、あるがままの声をあげているべきなのだ。野生の花たちがその粗い匂いを、花粉と共に空中に漂わせているべきなのだ。日が沈んだら、無数の銀色の星が頭上の空に鏤められるべきなのだ。朝になったら新しい太陽が、まわりの草の葉についた露を宝石のように煌めかせるべきなのだ。でも実際には彼女は小さな、馬鹿げた棺の中に収められていた。まわりに飾られているのは、鋏で切られ花瓶にいけられた不吉な白い花ばかりだった。狭い部屋を照らしているのは色を抜かれたような蛍光灯の光だった。天井に埋め込まれた小さなスピーカーからは、オルガン曲が人工的な音で流れていた。

(『騎士団長殺し』第1部 P.167)

わたしは、これを読んで非常に感動しました。

これほど、愛する者を失った悲しみを見事に表現した文章を知りません。

いや、正確に言えば、宮沢賢治が亡き妹トシを悼んだ「永訣の朝」を除いては・・・・・・。まさに「挽歌」そのものと言える名文です。

この後、主人公の回想は以下のように続きます。

私は彼女が焼かれるのを見ていることはできなかった。棺の蓋が閉じられてしっかりロックされたとき、もう我慢できなくなった。火葬場のその部屋を出ていった。そして彼女の骨を拾うこともしなかった。私は火葬場の中庭に出て、一人で声を出さずに涙を流した。そしてその短い人生の中で、ただの一度も妹を助けてやれなかったことを心から悲しく思った。

(『騎士団長殺し』第1部 P.167)

わたしは、『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)で、「親を亡くした人は、過去を失う。配偶者を亡くした人は、現在を失う。子を亡くした人は、未来を失う」と書きましたが、最愛の妹を亡くした主人公は、自分の一部を失ったのだと思います。

そして、たとえ、小振りの棺に収められた妹がどんなに不憫であったとしても、主人公は葬儀によって、「妹の死」という受け容れがたい現実をなんとか受け容れて、その後も生きていけたのではないでしょうか。

さて、本書には葬儀だけでなく、結婚式についての描写もあります。 正しくは、結婚式は挙げなかったのですが・・・・・・。

主人公は、妻ユズの両親から猛反対されたため、結婚式どころではなかったのです。そのくだりは以下のように書かれているのですが、拙著『結魂論』(成甲書房)でわたしが訴えたことを見事に表現してくれています。

彼女の両親は最後まで認めてくれなかったが、我々はそのまま入籍して正式に夫婦になった。私自身の両親とはもうほとんど連絡が途絶えていた。結婚式は挙げなかった。友人たちが会場を借りて、簡単なお祝いのパーティーを開いてくれただけだった(中心になって動いてくれたのは、もちろん面倒見の良い雨田政彦だった)。それでも我々は幸福だった。少なくとも最初の何年かは間違いなく幸福だったと思う。四年か五年か、我々のあいだには問題らしい問題は存在しなかった。しかしやがて、まるで大きな客船が海の真ん中で舵を切るみたいに、ゆっくりとした転換がおこなわれていた。その理由は私にはまだよくわからない。その転換のポイントを見定めることもできない。たぶん結婚生活に彼女が求めていたものと、私が求めていたものとのあいだに、何かしら違いがあって、そのずれが年月を追うごとに次第に大きくなっていったということなのだろう。そして気がついたときには、彼女は私以外の男と密かに逢うようになっていた。結婚生活は結局のところ、六年ほどしか続かなかったわけだ。

(『騎士団長殺し』第1部 P.432~433)

日本最古の書物である『古事記』には、結婚の起源が描かれています。

イザナギとイザナミが初めて出会ったとき、女神が先に「ああ、なんて立派な頼もしい方なんでしょう」と声をかけ、続いて男神が 「ああ、何と美しく愛しい方なのだろう」と声をかけ合いました。子どもは生まれたのですが、「ヒルコ」という蛭のような骨のないグニャグニャの子でした。次も泡のような子でした。両神は、高天原の神々に相談しに行かれました。「女神が先に声をかけたのがいけなかったのだ。もう一度やり直しなさい。」

というアドバイスを受けます。そこで今度は男神から声を掛け合って心が通い合うと、見事に成功して、八つの島が生まれました。これを大八島国(おおやしま)といい、日本のもう1つの名前となりました。

舞台「古事記」のようす(許可を得て撮影・掲載しています)

舞台「古事記」のようす(許可を得て撮影・掲載しています)

わたしは、この場面を観て大きな感動をおぼえました。

というのも、「結婚式は結婚よりも先にあった」という大発見をしたのです。

一般に、多くの人は、結婚をするカップルが先にあって、それから結婚式をするのだと思っているのではないでしょうか。でも、そうではないのです。『古事記』では、イザナギとイザナミはまず結婚式をしてから夫婦になっています。つまり、結婚よりも結婚式のほうが優先しているのです。他の民族の神話を見ても、そうです。すべて、結婚式があって、その後に最初の夫婦が誕生しているのです。つまり、結婚式の存在が結婚という社会制度を誕生させ、結果として夫婦を生んできたのです。ですから、結婚式をしていないカップルは夫婦にはなれないのです。

舞台「古事記」のようす(許可を得て撮影・掲載しています)

舞台「古事記」のようす(許可を得て撮影・掲載しています)

拙著『儀式論』(弘文堂)にも書いたように、結婚式ならびに葬儀に表れたわが国の儀式の源は、小笠原流礼法に代表される武家礼法に基づきますが、その武家礼法の源は『古事記』に代表される日本的よりどころです。すなわち、『古事記』に描かれた伊邪那岐命と伊邪那美命のめぐり会いに代表される陰陽両儀式のパターンこそ、室町時代以降、今日の日本的儀式の基調となって継承されてきました。

儀式といえば、『騎士団長殺し』には、さまざまな儀式のようなものが登場して、興味深く感じました。たとえば、山中の穴に入ること。たとえば、絵画の「騎士団長殺し」や「白いスバル・フォレスターの男」を梱包して屋根裏に隠すこと。これらは儀式そのものというより、儀式の「メタファー」なのでしょう。たぶん。

最後に、この小説には、わたしの最も好きな車であるジャガーが魅力的に描かれていて、嬉しく感じました。わたしは極力、自分の私生活は語らないようにしていますが、じつは免色と同じタイプのジャガーに乗っています。彼の愛車は銀色ですが、わたしのは緑色です。作者はジャガーについて、「車というよりも生き物に近い」といった表現そしていますが、深く共感しました。南京事件のことは残念でしたが、ジャガーを高く評価していることを知って、村上春樹氏のことが好きになりました。