- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.04.11

『「ひとり」の哲学』山折哲雄著(新潮選書)を読みました。

著者は1931年サンフランシスコ生まれの宗教学者です。54年、東北大学インド哲学科卒業。国際日本文化研究センター名誉教授(元所長)、国立歴史民俗博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授です。

本書の帯

本書の帯

帯には達観したような著者の顔写真とともに「孤独でなぜ悪い。」「親鸞、道元、日蓮らに学ぶ『ひとりの覚悟』とは?」と書かれています。 また、カバー裏には「現代人よ、『孤独』をそんなに悪者にするな!」として、以下のような内容紹介があります。

「 『独居老人』『孤独死』など、まるで『ひとり』が社会悪であるかのように世間は言う。が、人は所詮、ひとりで生まれ、ひとりで死ぬ。『孤独』と向き合うことで、より豊かな生を得ることができるのだ。親鸞、道元、日蓮、一遍など先達の生き様を振り返り、日本思想の源流ともいえる『ひとりの覚悟』に光を当てる」

『葬式に迷う日本人』(三五館)

『葬式に迷う日本人』(三五館)

わたしが、なぜ本書を読もうと思ったか?

それは、昨年末、日本における儒教学の第一人者である加地伸行先生からお電話をいただいたことに起因します。加地先生とは電話で1時間以上もお話しました。『葬式に迷う日本人』(三五館)を読まれた直後に電話をされたという加地先生は、「島田裕巳氏の先には山折哲雄氏がいる」と言っておられました。山折氏も島田氏も、欧米のモダニズムの視点から日本仏教に「後進性」を感じており、つまるところ「ニヒリズム」、さらには「無神論」にとらわれているというのです。じつは、山折氏とは「葬儀」をテーマに対談をさせていただいたことがあります。その対談内容は当読書館でも紹介した『魂をデザインする』で紹介したわたしの対談集に収録されていますが、加地先生のお話を聴いて、「現在の山折哲雄氏の考え方」に興味を抱いたのです。

『魂をデザインする』(国書刊行会)

『魂をデザインする』(国書刊行会)

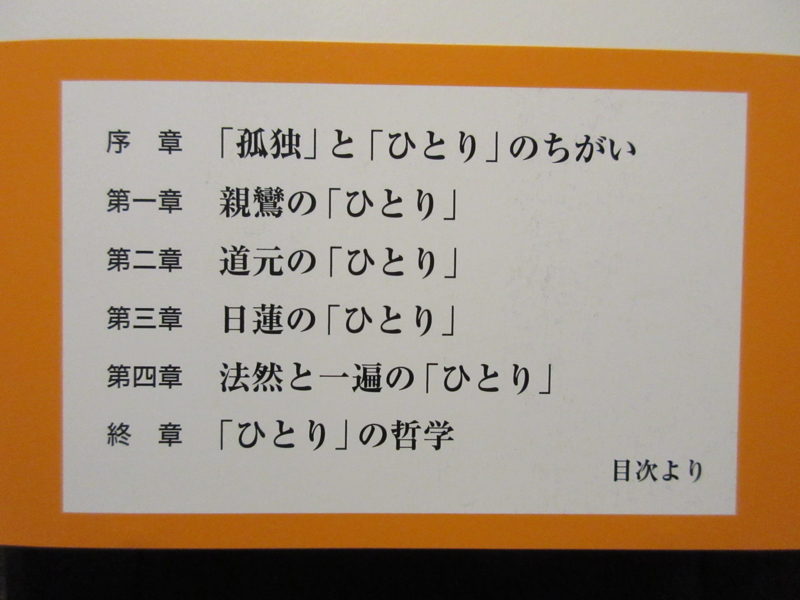

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

序章 「孤独」と「ひとり」のちがい

第一章 親鸞の「ひとり」

第二章 道元の「ひとり」

第三章 日蓮の「ひとり」

第四章 法然と一遍の「ひとり」

終章 「ひとり」の哲学

「あとがきに代えて」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

序章「『孤独』と『ひとり』のちがい」では、「『ひとり』の哲学」として、著者は以下のように述べています。

「ひとりで立つことからはじめるほかはない。そして、ひとりで歩く、ひとりで坐る、ひとりで考える。ひとりの哲学を発動させなければなるまい、そうも思う。からだの関節と筋肉をもみほぐす。そこに新しい血流を通す。

対象をとらえ、握りしめ、つかみ直し、もみほぐす。物ごとを整理するのではない。分類するのではない。分析したり、意味づけしたりするのでもない。ただ、息を凝らし、腰を沈めて対象をとらえ、握りしめ、つかみ直し、もみほぐすことをくり返す。そのことを通して『ひとり』の世界が立ち上る。『ひとり』で覚悟する地平が拓けてくるだろう」

続いて、「ひとりでいることは悪いのか」として、著者は述べます。

「ところが世間では、このひとり暮らしの『ひとり』をことさらに貶める風潮が増えてきている。いつのまにかその『ひとり』を孤立とか孤独の親戚であるかのように扱う言動が目立つようになった。『孤立死』とか『孤独死』といった言葉をもち出して、ことさらに社会の暗部を読み解こうとばかりする。

一方で、それがいつごろから流行りだしたのか気がつかなかったが、一見、ハイカラなように映る気取ったキャッチフレーズが何かにつけ説かれるようになった。その最たる例が、さしあたり自助、共助、公助といった言葉遣いではないだろうか」

また、著者は以下のようにも述べています。

「それにしても今日、『ひとり』であることがあまりにも悪者にされてはいないか。なぜならその孤立死、孤独死などの、マスコミから発せられる声高なステロタイプの合唱からは、ひとりで死んでいく人間の内面を侮辱する声、冒瀆する言葉しかきこえてこないからだ。ひとり死に往く者の姿から、ただ助けてくれ、の絶望的な悲鳴しかききとろうとしない、貧しい想像力だけがこだましているからだ」

著者は「日本における『軸の思想』」として、ドイツの哲学者カール・ヤスパース(1883~1969年)を取り上げて、以下のように述べています。

「彼は、紀元前800年から前200年の間に、人類の最大の精神変革があったと自説を展開した。そしてそれを『基軸時代』と名づけたのである。世界の『軸の思想』がその時代に生まれたのであれば、日本の基軸時代―すなわち、日本哲学の礎と呼べるものはいつ形成されたのだろうか。私はそれをいつごろからか、鎌倉時代であると考えるようになったのである」

ヤスパースが論文「歴史の起源と目標」の中で力説した「軸の思想」とは何か。著者は以下のように述べます。

「まず紀元前500年前後に注目せよ、という。くわしくいえば、紀元前800年から前200年のあいだにつぎつぎに発生した精神変革を見よ、と説く。そこにもっとも深い歴史の『切れ目』がある。『基軸時代』と名づける切れ目だ。亀裂といってもいい。断層といってもいい。このとき、今日のわれわれがいい慣わしている真の『人間』が誕生したのだ、とまでいっている」

ヤスパースは、キリスト教というヨーロッパ人にしか見られない信仰によって世界史の軸を決めてしまうのは説得力がないと考えました。人間が人間としての自覚に達し、人間存在の意味を問い直すようになった時代を、ヤスパースは哲学者らしく「基軸時代」と名付けたのです。この時代は、紀元前500年頃、紀元前800年から紀元前200年の間に発生した精神的過程にあると思われます。

この時代には、驚くべき事件が集中的に起こりました。

中国では孔子と老子が生まれ、中国哲学のあらゆる方向が発生し、墨子や荘子や列子や、そのほか無数の人々が思索しました。インドではウパニシャッドが発生し、ブッダが生まれ、懐疑論、唯物論、詭弁術や虚無主義に至るまであらゆる哲学的可能性が、中国と同様に展開されました。

イランではゾロアスターが善と悪との闘争という挑戦的な世界像を説き、パレスチナではエリアからイザヤおよびエレミアを経て、第二イザヤに至る預言者たちが出現しました。ギリシャでは、ホメロスや哲学者たち、パルメニデス、へラクレイトス、ソクラテス、プラトンが誕生し、さらに悲劇詩人たちや、トゥキュディデスおよびアルキメデスが現われました。

この途方もない時代について、著者は「かれらが共通して経験したこと、そして探求しようとしたことは、何だったのか。それに答えて、ヤスパースはこういっている」として、以下の4点を紹介します。

1、人間自身の全体像と、その限界を意識した。

2、世界の恐ろしさと自己の無力を経験した。

3、眼前の深淵に直面して、そこからの解放と救済への希求に駆られた。

4、自己の限界を自覚的に把握するとともに、人間の最高目標すなわち超越的な無制約性を経験した。

これについて、著者は「ヤスパースのいう、この論文のタイトル『歴史の起源と目標』が、ここからきていることがわかる。つまり歴史における人間の限界と超越、というテーマであることが明らかになる。それにもとづいて、『真の人間』の可能性を追究しようとしたのだ、とかれはいっている」と説明しています。ちなみに、拙著『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)でも、わたしはヤスパースの「基軸時代」について詳しく述べています。

『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)

『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)

ヤスパースは戦後になってなぜ、「基軸時代」という構想を抱えこむようになったのか。著者は「末世、没落、破局」として、以下のように述べます。

「まず第1に、それは、『基軸時代』が亀裂の時代だったことにかかわる。その時代は、古い古代帝国が滅び、新しい帝国がいまだに姿をみせない、谷間の混沌の世紀だった。『末世』の意識が深まり、『没落』と『破局』の現実が人間精神の覚醒をうながしていた。その危機意識が第2次世界大戦後における世界の限界状況を浮かびあがらせていた。人類ははたしてその眼前にひろがる危機を『突破』し『克服』することができるのか。その『危機意識』が問題の発端だった。そしていつごろからか、ある問いが、私の行く手に立ちはだかるようになった」

続けて、著者は「ヤスパースのいう『基軸時代』を、もしもその人類史的展望の枠組の中からわが日本列島の歴史のうえに移しかえた場合、それはどの時代に相当するのか」と問い、以下のように述べます。

「答えは、13世紀の『鎌倉』時代をおいてほかには見出しがたいだろう。

その理由は、このあと順を追って詳しくのべるが、かいつまんでいっておけば、13世紀の親鸞を筆頭に、道元、日蓮とつづく『ひとり』の哲学の系譜が独自の光を放っているからである。そしてその前後の時期に登場する法然と一遍の存在の重要性に着目しないわけにはいかなかったからだ。それが私の直観的な結論だった。それ以前のどの時代にも、軸の時代に値する場所をみつけることはできない。それ以後のどの世紀にも、それに匹敵する時代を発見することなどとうていできない。もちろんそのことは、たんに私が主張するのではない。『13世紀』そのものが、圧倒的な存在感でそのことを主張し、そこに屹立しているからだ。この世紀は、何よりもそれにさきだつ平安時代の長い王朝貴族政権が崩壊したあと、混沌の動乱の中で誕生する武家政権の時代だった」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「インドの旅では、あの乾き切った大地のうえを、ブッダがひとり歩いていく姿が蘇った。イスラエルの砂漠では、孤影悄然と歩いていくイエスのやせ細った背中だけがみえた。中国北部の荒涼たる風景に身をさらしたときは、飲まず食わずでさ迷い歩いていく孔子の面影が眼前に迫ったことを思いおこす。そばに弟子たちがつきしたがっていたかもしれない。しかしどんな弟子たちがそばにつきしたがっていようと、かれらはひとりで歩いていた。ひとりで考えつづけていた。

孔子のそばには子路や顔回がいたかもしれない。イエスのかたわらにはペテロやヨハネがいたであろう。そしてブッダのうしろには、舎利弗や阿難などの弟子がひかえていた。しかしそれにもかかわらず、孔子やイエスやブッダは、ひとりで歩き、ひとりで考えていたはずだ。そしてその師と弟子の関係に、ソクラテスとプラトンを加えてもいい。ひとりで歩き、ひとりで考えつづける師の姿に変化のあろうはずがない」

第二章「道元の『ひとり』」では、「美と信仰の伝統」として、京都を代表する祭である祇園祭を構成している要素を順に挙げます。以下の通りです。

●山鉾巡行をはじめとするさまざまな神事

●その山鉾を飾る豪華絢爛な懸装品の数々

●祇園・八坂神社にまつわる物語と儀式

●祭典運営にたずさわる町衆の結束力と作法

この祇園祭を構成している要素について、著者は述べます。

「それが長い時代の波をのりこえうけつがれてきた。押しも押されもしない、美と信仰の厚い伝統を形づくってきたのである。日本の祭は、もともと魂の祭だった。なかでも大切なのが、冬至の時期におこなわれるもので、われわれの生命のもとである魂を鎮めて、それを強化する鎮魂の祭だった」

続けて、著者は祭について以下のように述べます。

「もう1つが、暑熱の時期におこなわれる悪疫祓いと怨霊鎮めの祭である。京都の祇園祭がこの後者の怨霊鎮めの祭から出発した、もっとも由緒のある祭であることはいうまでもない。その怨霊鎮めの手法によって社会の秩序を維持し、政治の混乱を収拾するのに大いに役立ったのである。『平安時代』350年の『平和』が実現したのも、そのためだったかもしれない」

著者は、さらに祗園祭について以下のように述べています。

「正倉院芸術、空海密教、南蛮芸術を、私は日本における三大宗教芸術運動と考えているのであるが、京都の祇園祭はまぎれもなくそれらの芸術運動の奥深い伝統のなかから生みだされた嫡出子だった。いってみればモダンな祇園祭である。外の世界に明るく開かれた国際色豊かな祇園祭だ。これを要するに、わが1300年の歴史を展望すると、仏教、密教、キリスト教を基軸にした画期的な3つの宗教芸術運動の流れがみえてくる。それがたがいに重層しつつ、新たな美意識の創造をうながしたのだった」

著者によれば、応仁の乱をはじめとする時代の渦巻のなかから、外の世界に開かれた芸術と美意識にたいする異議申し立ての刃が突き立てられました。その背後から、まったく異質の宗教意識が同時に鎌首をもたげており、それが次第に大きな力をふるいはじめました。

順不同に並べると、以下の通りです。

●世阿弥(1363?~1443?)の能

●千利休(1522~1591)の茶の湯

●雪舟(1420~1506)の水墨世界

著者は、わが国の芸術運動について、以下のように述べます。

「もしも正倉院、空海、南蛮を介した宗教芸術運動が、この国における革新的画期をあらわすものとすれば、これにたいする世阿弥、千利休、雪舟などの精神の動きはいったい何だったのか。

そこに筋道をつけるのは難しいところだが、重要な課題であることはいうまでもない。何よりもかれらの禁欲的な志向が、さきの祇園祭のデザイン感覚のなかに浸透しているとはとても思えない。そこには、もう1つの奥深いところから別個の地下水があふれでているとしか考えられないからだ。

それが、道元に発する地下水だった。道元がまさに肉体化しようとした禅の『ひとり』の哲学だった、と私は思う。そのことを、世阿弥も千利休も、そして雪舟も異口同音に語っている。日常の振舞いのなかで、自己の身体を通して示している」

そして、著者は「世阿弥、千利休、雪舟の背景から道元の肖像がしだいに浮かびあがってくるような思いにとらわれる」として、述べます。

「道元のいう『自己をならふといふは、自己をわするゝなり』という言葉が蘇り、無になり切ろうとひとり坐りつづけている道元の姿がせりあがってくる。世阿弥の舞台に、千利休の茶の湯の席に、そして雪舟の画布の上に、死の影をさそう非人情の風が吹きわたっていることに気づく」

続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「日本列島の美意識の流れを展望するとき、この中世期に開化した能と茶の湯と水墨の世界が、さきに挙げた三大宗教芸術運動の流れとは明らかに異質な意志をひびかせていることがわかる。それはこの国の1300年という時間軸上におけるフォッサマグナ(構造的な断層)をつくりだしているようにみえる」

第四章「法然と一遍の『ひとり』」では、再びヤスパースの思想が取り上げられます。「『ひとり』と個」として、著者は以下のように述べています。

「第2次世界大戦が終わったときヤスパースは、このさき人類はどこにむかっていくのか、その道ははたして希望にみちたものかという危機意識を抱いていた。ソ連のスターリンが戦争をしかけるかもしれないという深刻な不安の中にいた。もう原子爆弾が開発され、使用されていた。われわれの前方には、すでに科学技術が先頭を切って走っていた。人類がまったく経験したことのない未来が不気味に横たわっていたのである。その危機意識のまっただなかにあって、ヤスパースは『歴史の起源と目標』を書いていた。そしてある決意をこめて『基軸時代』の仮説を提起したのである」

続けて、著者は以下のように述べています。

「このときのヤスパースの意識に、ソクラテスやプラトンやユダヤの預言者たちと並んで、ブッダや老子の姿が浮かんでいたことがあらためて思いおこされる。その見取図に、アジア的な人生観と思考が色濃く影をおとしていたことも新鮮に映った。西欧文明にたいするヤスパース自身の自己批判の口調が生々しく蘇ったのだといっていい。それは『西欧の没落』を説くシュペングラーやトインビーの口吻を思わせ、ヤスパース自身そのことにふれていた。春秋の筆法ではないが、このヤスパースの人類史的展望の着想を、もしもこの日本列島に適用したらどうなるかと私は考えるようになった。彼のいう『基軸時代』を日本列島の歴史にあてはめるとして、それをいったいどの時代に定めるか、それがつぎの課題になったのである」

続けて、著者は「日本の基軸時代」について述べます。

「どのように考えても、この国の『13世紀』をおいてほかにどこにも見出すことができないだろうと思うようになったことは冒頭で述べた。この結論は私自身にとってもまことに意外な成り行きだったのだが、しかし新鮮な発見でもあった。その風景の中から立ち上がってきたのが親鸞、道元、日蓮たちの群像だった。同時に彼らこそ一個の自立した人間として『ひとり』の生き方を創造し、その一筋の道を誠実に歩いていった人間たちだったということがみえてきた。13世紀という『軸の時代』を生きる、まさに『軸の思想家』と呼べるような人間たちだったのではないか、そう思うようになったのだ」

終章「『ひとり』の哲学」では、「それぞれの『ひとり』」として、著者は日本における「心」というものに目を向けます。

「もちろん日本列島における心の探求は、すでに13世紀以前から最澄の『道心』(道を求める心)や空海の『十住心』(人間の心の位相には十段階がある)にはじまり、のちの世阿弥の『初心』にいたるまで、長い豊かな水脈があったことを無視するわけにはいかない。

寂寥のなかにいる孤独な『ひとり』の魂は、いつのまにかおのれの自我領域に異常な関心を示しはじめる。心の内壁をみつめる精神態度がふくらんでいく。その勢いが、やがて超越へ、無へ、国家の相対化へと跳躍する。『ひとり』の存在が万象を映す『こころ』を共鳴盤にして、人生の展望を広げていくのである。それが法然や親鸞の『信ずる心』、道元の『脱落する心』、日蓮の『観る心』だった。心の内から満ちてくるものがなければ、『ひとり』はただ空に浮かぶうたかたのような、風船のごときものであるにすぎないだろう」

また、著者は「こころ」という言葉について以下のように述べます。

「『こころ』という言葉の来歴をふり返るとき、この『こころ』には大和ことばの『こころ』と漢語の『心』という2つの太い流れがあったことに気づく。その2つの太い流れが交錯するところに『こころ』と『心』をめぐる複雑な発達史が潜んでいるように思う」

「こころ」と「心」が違うというのは鋭い指摘です。

最初に、著者は「こころ」について以下のように述べます。

「まず『こころ』という大和ことばには、『古事記』以来というか『万葉集』以来の千年の歴史があるということからはじめないわけにはいかない。『源氏物語』『平家物語』をはじめ能や浄瑠璃などの語りの世界を見渡せばただちにそのことがわかる。その使用範囲は森羅万象におよび、日常生活における喜怒哀楽のすべてをカヴァーしている。人事や社交の領域に鋭敏な感覚を行きわたらせていることに気づく。この和語系の『こころ』の分布は、大和ことばのほとんどの領域を覆っている。そのすべての品詞のなかにとりこまれ、巧みに転用され、場合によってはそれとはわからないような形で潜入している。まるで忍びの者のように身を隠して、息をひそめている」

著者によれば、和語の「こころ」は、われわれの意識にあらわれる喜怒哀楽のすべてを覆いつくしています。だから「煩悩系」と呼んでもいいとして、次は「心」について以下のように述べます。

「それにたいして『心』の方は、これはいうまでもなく中国文明との接触によって生みだされた言葉だった。この漢字表現には、それまでの『こころ』とは別の価値観が植えこまれていたことに注目しなければならない。それは主として中国への留学生(僧)によってもたらされたものだった。たとえばさきにもふれたが最澄のいう『道心』、空海の『十住心』、道元の『身心脱落』(禅の身心論)、そして日蓮の『観心本尊』などの言葉遣いをみればわかるだろう。それがやがて世阿弥の『初心』を生み、のちに無心、道徳心、愛国心、公共心などの慣用語を世に送り出すことにつながった」

続けて、著者は「こころ」と「心」について述べます。

「みてきたように前者の和語系の『こころ』は、いわば人間的な、あまりにも人間的な煩悩系の意識や表象と結びついて使われてきた。それにたいして後者の漢語系の『心』は、その煩悩系の衝動を緩和したりコントロールしたりする役目を担わされるようになったといっていい。 見方を変えれば和語の『こころ』は生活感のあふれる感ずる『こころ』、それにたいして漢語の『心』は観念世界を志向する信ずる『心』ということができるかもしれない。そしてまさにこの『こころ』と『心』が交錯し葛藤するなかで『ひとり』の存在が鋭く刺激され、しだいに固有の自我意識を拡大することにつながったのではないだろうか」

また、「『死生観』の背景」として、著者は以下のように述べます。

「それにしても『死生観』とは、不思議な言葉ではないか。

よく考えてみると、そんないい方が中国語にはないことに気づく。『生死』といった表現が漢語文献に登場しないわけではないが、『死生観』となるとそれに対応するような言語表現はみられない。また、ヨーロッパのどこの言語においても見出すことができないのである」

続けて、著者は「死生観」について以下のように述べます。

「死と生と二文字に分けて表現する例はいくらでもあるだろう。しかしそれを一体化して『死生』といったり『死生観』と表記したりするのは、この日本列島が演出した独自の思想だった。それを今、私は過去形で語ったが、しかしそのような意識は今日のわれわれの社会では失なわれはじめているように思われる。『死生観』とは、文字通り死が生と背中合わせになっている消息をいい、ただごとでないことをいおうとしている。その上、死が生に先立って提示されているところも気になるところだ」

また、著者は以下のようにも述べています。

「あらためて思うのであるが、今われわれは『挽歌』の季節を迎えているのかもしれない。挽歌とは、もともと死者というよりも、死者の魂にむかって語りかける心の叫びであった。それが古代万葉人の作法であり、先祖たちの日常における暮らしのモラルだった。それを今日のわれわれの社会は『終活』といった軽薄な言葉で呼ぶようになってしまった。それというのももはや死者の魂の行方にリアルな想像力をはたらかせることができなくなっているからなのだろう。遺体という死の現実を前にして、ただ呆然と立ちすくんでいるだけではないか」

続けて、著者は死者との交流について、以下のように述べます。

「もっとも人々は、死者を祀る仏壇の前で手を合わせ、遺影や遺骨、そして海辺に打ち上げられる流木などにも死者の気配を感じ、神経を集中する。ときに夢の中にそれを求め、一瞬の安らぎを覚える。雪や雨、そして目に見えない放射能の中にさえ死者の身じろぎを感じてもいる。苦しみの1年が過ぎ、悲しみの1年がつみ重なっていくうちに、野をわたる風が死者の声を運んでくれる。山中の樹木のあいだに亡き人の姿が立ちのぼる。陽に輝く海のかなたからも、なつかしい人の言葉がきこえてくる。われわれが発したはずの挽歌の声が、まるでブーメランのように死者の側から逆にとどけられる。それが心の癒しの循環をつくり出す」

続けて、著者は「ひとり」ということについて述べます。

「人はひとりでこの世に生れ、ひとりで死んでいく。それが、先祖が今日まで守り抜いてきた死生観の根元的な作法だったということだ。死生観という不思議な言葉にひそむ核心的なモラルだった。和語で表現される『こころ』の宇宙を内側から満たす日本列島人の人間観だった。さらにいえば世界観だったといっていい。

しかしながらその『ひとり』で生き、そして死んでいく『こころ』の居場所が今やいたるところで揺らぎはじめている。『こころ』の居場所が揺れていれば、『ひとり』という存在の座標が定まるはずはないだろう」

そして最後に、「『個』と『ひとり』」として述べるのでした。

「ひとりで立つのは、けっして孤立したまま群集の中にまぎれこむことではない、無量の同胞の中で、その体熱に包まれて生きるのである。ひとりで立つのは、太古から伝わるこの国の風土、その山河の中で、深く呼吸して生きるのである。ひとりで立つのは、垂直に広がる天地の軸を背景に、その中心におのれの魂を刻みこんで生きるのである。

混沌の深みから秩序の世界を見渡し、ひるがえって秩序の高みから混沌の闇に突入する気概をもって生きるのである。その終りのない『こころ』のたたかいの中から、『ひとり』の哲学はおのずから蘇ってくるはずである。そのときはじめて、われわれ人間同士の本質的な関係が回復されるにちがいないと、私は思っているのである」