- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1462 小説・詩歌 『月の満ち欠け』 佐藤正午著(岩波書店)

2017.07.26

『月の満ち欠け』佐藤正午著(岩波書店)を読みました。

第157回直木賞受賞作として、いま話題の小説です。

地元・佐世保で執筆活動を続ける著者はデビュー34年にして今回が初の直木賞ノミネートでした。「生まれ変わり」というオカルト的に受け取られがちなスピリチュアルなテーマをガチンコで描いた小説が岩波書店から出版され、しかも直木賞を受賞したという事実には大いに驚かされました。

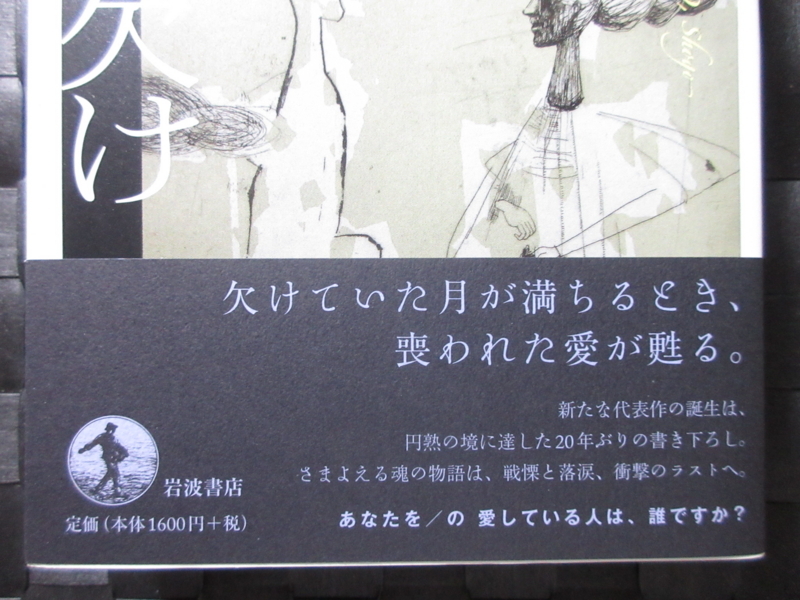

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「欠けていた月が満ちるとき、喪われた愛が甦る。」というキャッチコピーに続いて、「新たな代表作の誕生は、円熟の境に達した20年ぶりの書き下ろし。さまよえる魂の物語は、戦慄と落涙、衝撃のラストへ」「あなたを/の 愛している人は、誰ですか?」と書かれています。

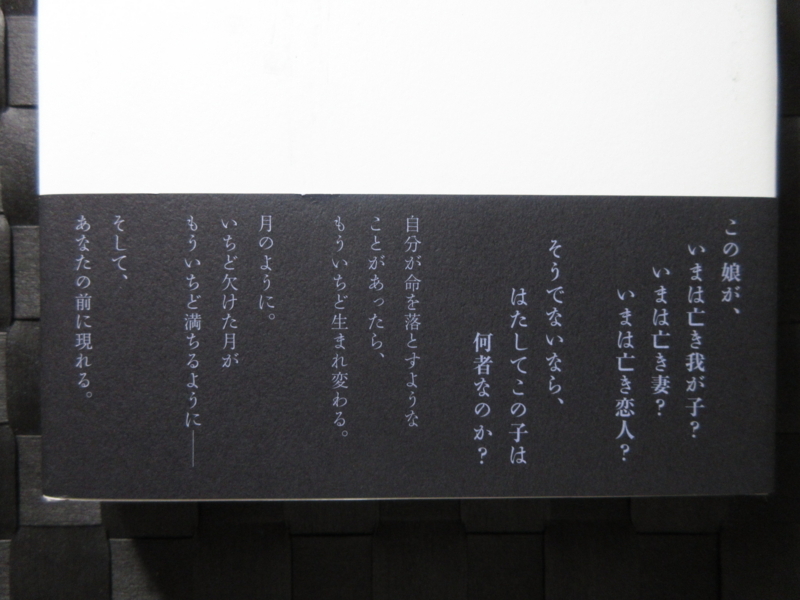

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のように書かれています。

「この娘が、いまは亡き妻? いまは亡き恋人? そうでないなら、はたしてこの子は何者なのか?」「自分が命を落とすようなことがあったら、もういちど生まれ変わる。月のように。いちど欠けた月がもういちど満ちるように―― そして、あなたの前に現れる」

さらに、アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「新たな代表作の誕生!! 20年ぶりの書き下ろし」「あたしは、月のように死んで、生まれ変わる──目の前にいる、この七歳の娘が、いまは亡き我が子だというのか? 三人の男と一人の少女の、三十余年におよぶ人生、その過ぎし日々が交錯し、幾重にも織り込まれてゆく。この数奇なる愛の軌跡よ! さまよえる魂の物語は、戦慄と落涙、衝撃のラストへ」

わたしが自身のブログで取り上げる本は、じつはかなり前に読んだものが多いです。中には記事の順番の関係で、半年近くも前に読んだ本の感想をブログにアップすることもしばしばです。読了とブログ書評アップの間には相当の時間差が存在するわけですが、本書を読んだのは十数時間前です。じつは、26日に上智大学でグリーフケアの連続講義を行うためにスターフライヤーに乗って東京に向かったのですが、機内で読み終えました。

昨日までは『新装版 苦海浄土』石牟礼道子著(講談社文庫)を読んでいました。上智大学グリーフケア研究所の特任教授である鎌田東二先生が「日本の三大グリーフ文学」として、なんと『古事記』と『平家物語』とともに『苦海浄土』を挙げていることもあって、ぜひ連続講義の前までに読んでおこうと思ったのです。その感想は後日、ブログにしっかりと書くつもりですが、あまりにも悲惨な水俣病の患者についての描写を読み進むうちに、わたしは「生まれ変わりは必要だな」と心の底から思いました。そこには、「生まれ変わって、次の人生は・・・」という発想でもなければ、やりきれない人生が描かれていたからです。

さすがに鎌田先生が「日本の三大グリーフ文学」に挙げるだけあって、『苦海浄土』の内容はスーパーヘビー級でした。同書を25日から26日に日付が変わる頃に読み終えたわたしは、「もう少し軽いものを読んでから寝よう」と思い立ち、すぐ近くにあった本書『月の満ち欠け』を手に取ったのです。まさに「生まれ変わり」の物語でしたが、ナイトキャップ代わりに読み始めたものの、即座に作品の世界に引き込まれて、ページを繰る手が止まらなくなり、気づけば約半分(総計322ページのうちの158ページ)を一気に読んでしまいました。翌朝は出張なので、そこで踏ん切りをつけて本を閉じ、飛行機に搭乗してから残りの半分を読了した次第です。

この著者の小説は初めて読みますが、冒頭部分から筆力を感じました。

小山内堅という初老の男が八戸から東京駅にやってくる。駅に隣接した東京ステーションホテルのカフェに入り、先に入店していた母娘の前に座る。彼が店員にコーヒーの注文を伝えると、先に着席していた小学生の女の子が「どら焼きのセットにすればいいのに」と言う。戸惑う小山内に向かって、少女は「一緒に食べたことがあるね、家族三人で」と口にするのでした。

ここから、世にも不思議な物語が展開されていきます。

本書を読んで、生まれ変わりに成功したのはいいけれども、そのことを生前の家族をはじめとした関係者に信じてもらうことの難しさを思い知りました。誰だって、「わたしは、あなたの死んだ娘さんの生まれ変わりです」などと言われたら、相手の頭がおかしいと思うでしょう。たとえ、娘を亡くした親が信じたとしても、周囲の人々まで信じさせるのは困難をきわめます。「オードリー・ローズ」という1977年制作のアメリカ合衆国のホラー映画があります。輪廻転生をテーマにしたフランク・デ・フェリッタ原作の小説をロバート・ワイズ監督が映画化した作品です。交通事故で死んだオードリーという娘が転生する物語ですが、オードリーの父親が霊媒からその事実を聞き、転生したという他人の娘につきまとうことから悲劇が始まるのでした。

本書『月の満ち欠け』について、インタビューライターの朝山実氏は「手塚治虫『火の鳥』や折口信夫『死者の書』を思い起こさせる」と「週刊朝日」のコラムに書いていますが、わたしはブログ『深い河』で紹介した遠藤周作の名作を連想しました。この小説には磯辺という老年期に差し掛かった男が登場しますが、彼は妻を癌で亡くします。妻は臨終の間際にうわ言で自分は必ず輪廻転生し、この世界のどこかに生まれ変わる、必ず自分を見つけてほしいと言い残して、死んでしまいます。妻の自分に対する深い愛情を初めて知った磯辺は「死後の転生」の問題に捉われ、アメリカの研究者に相談します。研究者は日本人の生まれ変わりという少女がインドにいると教えてくれ、磯辺は理性では信じてはいないものの、妻を失った大きな喪失感の中で彼女の臨終のうわ言に導かれ、インド・ツアーに参加するのでした。

『深い河』では、アメリカのヴァージニア大学において輪廻転生が科学的に研究されたことが紹介されています。その研究で世界的に有名になったのが同大学の心理学部教授イアン・スティーブンソンでした。彼の著書に、世界的ベストセラーとなった『前世を記憶する子どもたち』笠原敏雄訳(日本教文社)があります。まさにこの本は本書『月の満ち欠け』で重要な役割を果たします。なにしろ、『月の満ち欠け』の登場人物だちがいずれも『前世を記憶する子どもたち』を読むことによって、「生まれ変わり説には一理ある」と考えるのですから・・・・・・。書名もそのまま登場しますが、正直わたしは「小説として物語を展開する上で、『前世を記憶する子どもたち』に引っ張られ過ぎではないか」と感じました。

その『前世を記憶する子どもたち』には、驚くべきエピソードがずらりと並んでいます。 たとえば、1958年生まれのレバノン・コーナエル村の3歳児イマッドは、「わたしは前世はクリビィ村に住み、屋根裏部屋には銃を隠しもち、赤いハイヒールのジャミレという女を記憶している」と語り、自転車を見るたびに顔色を変えました。

これに興味を抱いて現地に飛んだスティーブンソンは、結核で1949年に25歳で死んだイブラヒムの部屋を探しあてました。そして、「屋根裏部屋にはライフルが」「赤いハイヒールのジャミレは彼の恋人」「イブラヒムは従兄弟のすさまじい自動車事故死に衝撃を受けた」など、彼がイマッドの前人格であることを確認したのです。

スティーブンソンを中心とするヴァージニア大学研究チームは長い年月をかけ、世界各地から生まれ変わりとしか説明のしようがない実例を2000以上も集めました。重要なことは、この子どもたちの半分は西洋の子どもだということです。西洋では、インドやチベットなどのアジア地域と違い、輪廻転生の考え方が現在のところ、一般的ではありません。やはり輪廻転生の例が圧倒的に多いのは、インドです。中でも、シャンティ・デヴィの例がよく知られています。1926年にデリーで、デヴィという女の子が生まれました。彼女は「自分は前にマットラという町で生まれ、前世での名前はルジです」と両親に対して言いました。

また、1935年に所用で訪問してきた男性を「自分の前世の夫の従弟です」と断言し、周囲を驚かせました。その男性はマットラから来ており、10年前にルジという妻を亡くした従兄がいると告白しました。デヴィに何も知らせず、ルジの夫がデヴィの家に連れてこられると、デヴィは即座に夫を認め、彼の腕の中に身を投げたそうです。またマットラを訪れたデヴィは、さまざまな人や場所を正確に指摘することができたばかりか、死んだルジの親類縁者とその地方の方言で話したといいます。

拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)の第十三信「生まれ変わり~もう一度、会えます」でも紹介しましたが、生まれ変わりは、古来から人類のあいだに広く存在した考え方です。西洋の歴史をみると、ピタゴラス、プラトン、ミルトン、スピノザ、ゲーテ、ビクトル・ユーゴー、ホイットマン、イプセン、メーテルリンクらは、みな輪廻転生を肯定する再生論者でした。

世界には、輪廻転生を認める宗教がたくさんあります。

ヒンドゥー教や仏教といった東洋の宗教が輪廻転生を教義の柱にしていることはよく知られていますが、イスラム教の神秘主義であるスーフィーの伝統でも、詩や踊りの中で輪廻転生が美しく表現されています。

ユダヤ教では、何千年も前から柱の1つとして、輪廻転生を肯定する「ギルガル」という考え方がありました。ユダヤの神秘思想である「カバラ」も輪廻転生に多く言及しています。約2世紀前に、近代化をはかった東欧のユダヤ人によってこの考え方は捨てられましたが、今でも、一部の人々の間では輪廻転生の思想は生きています。

そして、キリスト教は輪廻転生を否定していると思われています。もちろん、現在はそうです。しかし、過去は違いました。キリスト教も初期の頃は輪廻転生を認めていたのです。もともと『新約聖書』には輪廻転生の記述がありました。それが、紀元4世紀、コンスタンティヌス帝がキリスト教をローマの国教としたときに削除したのです。紀元6世紀には、コンスタンティノープルの宗教会議において、公式に輪廻転生は異端であると宣言されました。

いずれも輪廻転生という考え方が帝国やキリスト教会の安定を脅かすと思われたからです。前世や来世があるという考えでは、救済されるまでに時間がかかりすぎます。一回きりの最後の審判というおどしによって、信者に正しい行動をさせる必要を感じたのです。それでも、輪廻転生を信じるキリスト教徒もいました。イタリアと南フランスにいたカタリ派の人々です。しかし、彼らは異端として虐殺されました。12世紀のことです。

日本でも、生まれ変わりは信じられてきました。江戸時代の国学者である平田篤胤は、「生まれ変わり少年」として評判だった勝五郎のことを研究しました。文化・文政年間に武蔵国多摩郡で実際に起きた事件ですが、勝五郎という名の八歳の百姓のせがれが「われは生まれる前は、程窪村の久兵衛という人の子で藤蔵といったのだ」と言い出しました。仰天した祖母が程窪村へ連れていくと、ある家の前まで来て、「この家だ」と言って駆け込みました。また向かいの煙草屋の屋根を指さして、「前には、あの屋根はなかった。あの木もなかった」などと言いましたが、すべてその通りでした。これが日本で最も有名な生まれ変わり事件です。

チベットでは、ダライ・ラマが活仏(いきぼとけ)として崇拝されています。ダライ・ラマ1世から14世まで、まったく血のつながりはありません。その地位の継承は、前のダライ・ラマの生まれ変わりとしての化身さがしによって決まるのです。高僧が祈祷と瞑想によって場所をさがしあてます。候補の子どもが前のラマが使用していた品物をあてると、新しいラマとして即位するのです。

この中には、異言語を話す子どもの事例がたくさんありました。

つまり、それまで彼らが接したことがない外国語、それも昔の古い言葉を話す子どもが多かったのです。また、勝五郎やイマッドやデヴィのように、幼い子どもが自分の住んでいる場所から非常に遠く離れた所を正確に知っていて、しかもそこで何年も前に起こった出来事を詳しく知っているという例も少なくありませんでした。

スティーブンソンによると、前世の記憶を語り出すのは幼年時代に多いそうです。その平均年齢は2.6歳で、4歳から6歳頃になると記憶を失いはじめるそうです。本書『月の満ち欠け』で何度も転生する「瑠璃」という少女は7歳で熱病に冒され、前世の記憶が甦るという設定でした。7歳といえば「七歳までは神の内」という言葉が民俗社会に存在したように、彼岸と此岸の間をたゆたうような境界的年齢なのかもしれません。

また、『月の満ち欠け』における生まれ変わりの特徴は、死者が自分の意志で転生する相手を選ぶという点です。生まれ変わりの背景には、「愛する人と再会したい」などの意図があるというというのです。わたしは、ブログ「かみさまとの、やくそく」で紹介した映画を思い出しました。

胎内記憶・誕生記憶について研究を進める産婦人科医として有名な池川明氏の一連の著作を原作とした映画です。この作品では、「赤ちゃんは自分の意志でお母さんを選んでいる」というメッセージが述べられています。『月の満ち欠け』の主人公である「瑠璃」は、何度も新しい母親を選びながら、愛する人との再会に向けて生き直すのでした。

そして、本書ではタイトルにもあるように、月が「生まれ変わり」のシンボルとなっています。「いちど欠けた月がもういちど満ちるように」生まれ変わって、愛する人の前に現れるというわけですが、これは、わたしには当然というべき考え方です。拙著『ロマンティック・デス~月を見よ、死を想え』(幻冬舎文庫)に詳しく書いたように、世界中の古代人たちは、人間が自然の一部であり、かつ宇宙の一部であるという感覚とともに生き、死後への幸福なロマンを持っていました。その象徴が月です。彼らは、月を死後の魂のおもむくところと考えました。月は、魂の再生の中継点と考えられてきたのです。多くの民族の神話と儀礼において、月は死、もしくは魂の再生と関わっています。規則的に満ち欠けを繰り返す月が、死と再生のシンボルとされたことはきわめて自然だと言えるでしょう。

そこから、わたしは「月への送魂」という儀式を考案しました。

人類において普遍的な信仰といえば、何といっても、太陽信仰と月信仰のふたつです。太陽は、いつも丸い。永遠に同じ丸いものです。それに対して月も丸いけれども、満ちて欠けます。この満ち欠け、時間の経過とともに変わる月というものは、人間の魂のシンボルとされました。つまり、絶対に変わらない神の世界の生命が太陽をシンボルとすれば、人間の生命は月をシンボルとします。人の心は刻々と変化変転します。人の生死もサイクル状に繰り返します。死んで、またよみがえってという、死と再生を繰り返す人間の生命のイメージに月はぴったりなのです。

「月の満ち欠け」のように人間が生まれ変わるというイメージは、皮相的なオカルト批判など超えて、多くの人々にとって死の「おそれ」と死別の「かなしみ」を溶かしていく考え方であると言えるでしょう。まさに「グリーフケア」にとっても最重要なイメージではないでしょうか。

月は輪廻転生のステーションであり、月の満ち欠けのように、人は死と再生を繰り返す・・・・・・この、もう30年以上も考え続けているテーマがそのまま物語になった小説がわたしの前に出現したのですから、大いに驚きました。ましてや、その本が直木賞を受賞したと知り、感慨深かったです。

この小説では高田馬場が重要な舞台となっていて、周辺の映画館やレンタルビデオ店などもたくさん登場します。早稲田の学生だった頃に、それらの映画館やビデオ店を愛用したわたしとしては、とてもノスタルジックな気分に浸ることができました。

この物語には実在の映画も登場します。特に、ヴィヴィアン・リーが主演した「アンナ・カレーニナ」(1935年)、松たか子が主演した「四月物語」(1998年)などが非常に重要な役割を果たすのですが、ヴィヴィアン・リーと松たか子の大ファンであるわたしは嬉しくてなりませんでした。

ちなみに、「アンナ・カレーニナ」はトルストイ原作の不倫によって破滅する女性の物語で、「四月物語」は高校の先輩に淡い恋心を抱いて上京する少女を描いた岩井俊二監督の青春映画です。

不倫に初恋・・・その形は違えど、ともに「真実の愛」を描いた映画であり、本書『月の満ち欠け』の世界に通じます。

最後に、本書『月の満ち欠け』は佐世保で書かれ、『苦海浄土』は天草で書かれました。ともに九州で書かれた鎮魂の文学であると言えると思います。この2冊を続けて読み終えた25日、このたびの九州豪雨の行方不明者の捜索が打ち切られました。未だに福岡・朝倉市の6名の方々が行方不明ですが、朝倉市役所ではこの日、行方不明者の捜索にあたってきた自衛隊の各部隊が、朝倉市の森田俊介市長に活動状況を報告しました。自衛隊は、延べ2万5000人を動員して行った捜索の任務を終え、今後は、被災した人たちへの給水や入浴などの生活支援に特化するそうです。

九州豪雨で命を落とした犠牲者の魂が甦ることはあるのか。

本書を読み終えて、わたしはそんなことを考えました。