- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1464 哲学・思想・科学 『宇宙に「終わり」はあるのか』 吉田伸夫著(講談社ブルーバックス)

2017.07.31

『宇宙に「終わり」はあるのか』吉田伸夫著(講談社ブルーバックス)を読みました。「最新宇宙論が描く、誕生から『10の100乗年』後まで」というサブタイトルがついています。

この読書館でも紹介した『宇宙が始まる前には何があったのか?』を読んだら、宇宙の「始まり」だけでなく「終わり」にも興味が湧いてきたのです。ブルーバックスを読むのは、じつに久々です。

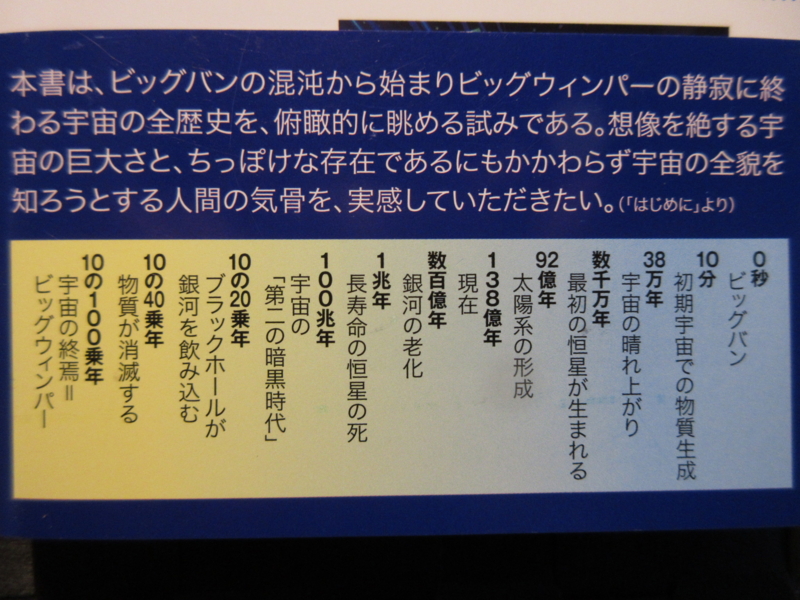

本書の帯

本書の帯

著者は、1956(三重県生まれ。東京大学理学部卒業、東京大学大学院博士課程修了。理学博士。専攻は素粒子論(量子色力学)。科学哲学や科学史をはじめ幅広い分野で研究を行っています。

カバーには宇宙ステーションのイラストが描かれ、帯には「『ビッグバンから138億年』は宇宙の始まりにすぎなかった―。」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、カバー裏には以下のような内容紹介があります。

「現在は、宇宙が誕生した『直後』にすぎない―。今から138億年前、宇宙はビッグバンで生まれた。この『138億年』は、宇宙にとってはほんの一瞬である。宇宙は、現在までの138億年を序盤のごく一部として含み、今後少なくとも『10の100乗年』にわたる未来を有する。この遠い未来の果てに、宇宙は『終わり』を迎えるのか? 宇宙の誕生から終焉までを最新科学に基づいて見渡し、人類の時間感覚とはまったく異なる、壮大な視点に立つ」

本書の「もくじ」は、以下のような構成になっています。

はじめに―なぜ「今」なのか?

本書で扱う数値に関する用語

宇宙暦

大きな数の表し方

2ページで語る宇宙全史

[第1部|過去編]

第1章 不自然で奇妙なビッグバン―始まりの瞬間

第2章 広大な空間、わずかな物質―宇宙暦10分まで

第3章 残光が宇宙に満ちる―宇宙暦100万年まで

第4章 星たちの謎めいた誕生―宇宙暦10億年まで

第5章 そして「現在」へ―宇宙暦138億年まで

[第2部|未来編]

第6章 銀河壮年期の終わり―宇宙暦数百億年まで

第7章 消えゆく星、残る生命―宇宙暦1兆年まで

第8章 第二の「暗黒時代」―宇宙暦100兆年まで

第9章 怪物と漂流者の宇宙―宇宙暦1垓(10~20)年まで

第10章 虚空へ飛び立つ素粒子―宇宙暦1正(10~40)年まで

第11章 ビッグウィンパーとともに―宇宙暦10~100年、それ以降

終章 不確かな未来と確かなこと―残された謎と仮説

補遺 宇宙を統べる法則」

年表 宇宙「10の100乗年」全史

さくいん

「はじめに―なぜ『今』なのか?」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「われわれの住むこの宇宙は、ほんの138億年前に始まったばかりである。別に言葉をもてあそんでいるわけではない。宇宙の過去から未来にわたる歴史全体からすると、138億年は、実際問題として、刹那とも言える短い時間だからである。

宇宙の歴史は、138億年前のビッグバンを出発点とし、太陽系が形成され、やがて人類が繁栄する現在に至るまでの過程として語られることが多い。一例として、「宇宙カレンダー」というたとえ話がある(このアイデアの原型は、天文学者・作家のカール・セーガンの著書に紹介されている)。138億年の宇宙の歴史を365日に置き換えて、ビッグバンを元日の午前0時0分とすると、約46億年前の太陽系の形成は9月1日頃に当たり、約20万年前の現生人類の誕生は大晦日の午後11時52分頃に当たる―」

また著者は、宇宙史の到達点について以下のように述べています。

「宇宙史の到達点を求めるならば、われわれ人類がたまたま生きているという恣意的な出来事に着目した”ビッグバンから138億年後の現在”ではなく、むしろ、宇宙が『ビッグウィンパー』と呼ばれる終焉に達した時点―本書では、ビッグバンから『10の100乗年』後を1つの目安とする―が、よりふさわしいだろう。

宇宙カレンダーの例にならって10の100乗年を365日に置き換えると、ビッグバンから現在に至る138億年は、大晦日どころか、元日の午前0時0分0・000・・・004秒頃である(『・・・』では、0が77個ほど省略されている)。宇宙が終焉に至るまでの長久の歳月に比較すれば、ビッグバンから138億年後の現在は、宇宙が誕生した”直後”にすぎない。

宇宙は、まだ始まったばかりなのである」

著者は「宇宙に終わりはある」と断言します。きわめて長大な(それでも有限な)時間経過の果てに、宇宙は「ビッグウィンパー」と呼ばれる終焉を迎えることが予測されるというのです。宇宙は決して、多様な物質や天体を抱えた今のような姿のまま、無限の時間を定常的に過ごすわけではないとして、著者は以下のように述べます。

「ビッグウィンパーに達した宇宙には、もはや目覚ましい構造形成を起こす材料もエネルギーも供給されない。この意味で、宇宙は活動をやめる、すなわち『終焉』に達すると言わざるを得ない。生き物の死骸が単にそこに存在するとき、それを『死んでいる』と言うのと同様である。

宇宙はやがて終わる。この宇宙は遠い遠い未来に静かな終焉を迎えることが、始まりの瞬間から運命づけられている。そのような宇宙で、ビッグバンから138億年後という”宇宙誕生直後”の時代に、われわれという構造は形成され、生きているのである」

著者は、人類にとっての宇宙について、以下のように述べます。

「現実の宇宙は、不変とはほど遠い。人類が見上げてきた宇宙はいつまでも変わらぬ姿を保つように見え、古代ギリシャの哲学者はそれをコスモスという幾何学的な秩序が支配する世界と考えたが、こうした秩序ある不変の宇宙というイメージは、実は、せいぜい数千年という人間のタイムスケールで見た場合の虚像にすぎない。宇宙全史を通観する視点から眺めると、宇宙は絶え間なく変化し続け、刻々と姿を変えている」

著者によれば、宇宙の歴史は、決して合目的的な進化の過程ではありません。むしろ、宇宙は、ビッグバンの時点から崩れてきたとして述べます。

「ビッグバンは、一般にイメージされるような”爆発”ではなく、一様性の高い整然たる状態だった。この状態が物質の凝集によって崩れ始め、凝集と拡散のはざまでさまざまな現象が引き起こされながら、最終的には、ビッグウィンパーと呼ばれる拡散の極限へと行き着くのが、宇宙の歴史である」

「われわれ人類は、長期にわたって安定している宇宙に次々と登場する無数の知的生命の1つではなく、混沌から静寂へと向かう宇宙史の中で、凝集と拡散が拮抗し複雑な構造の形成が可能になった刹那に生まれた、儚い命にすぎない」

「2ページで語る宇宙全史」の冒頭で、著者は以下のように述べます。

「はじめに、完全な虚無の世界であるマザーユニバースが存在した。マザーユニバースには物質も光もなく、内部に蓄えられた暗黒エネルギーによって、ひたすら加速しながら膨張するだけの世界だった。ところが、今から138億年前にマザーユニバースの一部が変化し、暗黒エネルギーが解放されて他の場に供給された。この結果、場は熱水のように沸き立ち、高温のビッグバン状態となる。これが、われわれの宇宙が誕生した瞬間である」

そして、気の遠くなるような宇宙の歴史をざっと振り返った後で、著者は「こうして、虚無のマザーユニバースからビッグバンの混沌として誕生したわれわれの宇宙は、宇宙歴10の100乗年頃に、ビッグウィンパーと呼ばれる永遠の静寂を迎える」と述べるのでした。

第1章「不自然で奇妙なビッグバン―始まりの瞬間」では、著者は「ビッグバンとは何だったか?」として、以下のように述べています。

「ビッグバンは、巨大な爆発などではない。異常な高温状態にある一様な空間が整然と膨張をはじめたものである。整然とした膨張だからこそ、その後に続く宇宙の進化が可能になったのである。

『高度な一様性』『異常な高温』『膨張の開始』―この3つの性質は、宇宙に多くの天体が形成され生命が誕生するために欠かせない。ビッグバンの瞬間に無数のブラックホールが存在していたならば、そのままブラックホールばかりが成長して、恒星を中心とする惑星系の形成がうまくいかないだろう。温度が低いと、物質や光の存在しない虚無の世界のままで終わってしまう。

異常な高温だった宇宙空間も、急激に膨張したことによって温度が下がり、ガス圧のような拡散しようとする力が減少、重力で引き合う力が上回って物質が凝集し、天体が形成され生命が発生する土台ができる。われわれの宇宙は、このように進化してきたのである」

第3章「残光が宇宙に満ちる―宇宙暦100万年まで」では、著者は「背景放射の観測史」として以下のように述べています。

「ビッグバン理論が注目されるようになるのは、1965年にアーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンによって宇宙背景放射が観測され、理論的な予測と一致する温度が得られてからである。彼らは宇宙論に関心があったわけではなく、衛星通信用に開発された高性能マイクロ波アンテナが拾うノイズの正体を突き止めようとしていた。指向性アンテナをどの方向に向けても同じノイズが受信されるので、天の川銀河内部の天体や市街地からやってくるものでないことは直ちにわかる。紛らわしいのは大気による放射だが、これも、水平面に対する角度に応じて大気層の厚さが変化することを考慮すれば、ノイズの大きさを見積もって影響を差し引くことができる」

第4章「星たちの謎めいた誕生―宇宙暦10億年まで」の冒頭では、著者は以下のように述べています。

「宇宙が現在見るような進化を遂げた背景には、始まりの瞬間がきわめて一様だったことがある。この宇宙は、エントロピー(乱雑さの度合い)の小さい状態から始まったと言ってもよい。もし、そうでなければ、初期の頃から大量のブラックホールが存在し、巨大なエネルギーの流れのある、荒々しく破壊的な宇宙となっていただろう。きわめて整然とした状態から始まったこの宇宙は、一様性を保ったまましばらく膨張した後、わずかに存在した密度揺らぎによって物質の凝集が生じる。このとき、もともと一様性が高かったため、比較的小さな天体が星団や銀河を形成する安定した宇宙が実現された。こうした宇宙の歴史において、最も画期的な出来事は、最初の星が形成されたことだろう」

また、「暗黒時代の終わり」として、著者は述べます。

「ビッグバンから100万年も過ぎると、かつては熱放射によってギラギラと輝いていた空間も冷えて可視光線をほとんど放射しなくなり、宇宙全体は暗闇に包まれる。暗黒時代の訪れである。しかし、可視光線がなく真っ暗だからと言って、何も起きないわけではない。暗黒時代のさなかにも、宇宙史のハイライトとも言える最初の星の誕生に向けて、物質の凝集が着々と進行していた」

「ビッグバンの輝きが消失し、宇宙が暗闇に包まれてから数千万年後、再び輝きが生まれ暗黒時代が終わりを迎える。最初の星の誕生である」

第5章「そして『現在』へ―宇宙暦138億年まで」の冒頭では、著者は以下のように述べています。

「星と呼べるものが宇宙空間に現れるのは宇宙暦数千万年頃だが、それから宇宙暦10億年までの間に、天文ファンを楽しませるさまざまな天体(恒星、惑星と衛星、彗星や小惑星、塵やガス)と、その集団から成るシステム(惑星系、星団、銀河、銀河団)が形成され、宇宙という舞台を華やかにする役者が出揃う。ただし、こうした天体たちが、未来永劫にわたって、現在と同じようなドラマを繰り広げるわけではない。あと数百億年も経つと、恒星の多くは暗い赤色矮星が占めるようになり、銀河も、星形成をあまり行わない楕円銀河が主流となる(銀河と恒星の進化に関しては、それぞれ第6章と第7章で解説する)。宇宙のステージが華やかなのは、宇宙暦数十億年から百数十億年、せいぜい数百億年の間という、宇宙全史からするとごく短い期間にすぎない」

第6章「銀河壮年期の終わり―宇宙暦数百億年まで」では、著者は「なぜ100億年か?」として、わたしが最も知りたかった問いを示しています。

「現在は宇宙暦138億年である。ビッグバンから100億年少々経った時点に当たるが、なせ『1000億年』でも『10億年』でもなく『100億年』なのかは、真剣に考えるべき問いである。宇宙論的な観点からすると、銀河の誕生と成長に数十億年を要することが、現在が、宇宙が始まって10億年頃ではない理由となる」

続けて、著者はこの問いに対する答えを述べます。

「銀河は、ビッグバンから数億年経た頃から誕生し始めるが、初期の銀河は衝突・合体を繰り返し、そのたびに大質量星が形成されては短期間で超新星爆発を起こしていた。ブラックホールも次々と生まれ、そこに物質が流れ込む際に強力な放射線が放出されるので、生命が生まれるには、かなり都合の悪い環境だったと考えられる。銀河内部の環境が安定し、渦巻銀河のディスクでコンスタントに星が形成されるようになるまでに、数十億年が掛かる。その頃に作られた恒星の周囲に原始惑星系円盤が形成され、海を有する惑星が生まれると、ようやく生命の発生が可能になる。そうして誕生した生命の中で、進化を続けて文明を持つに至ったのが、われわれ人類なのである」

第9章「怪物と漂流者の宇宙―宇宙暦1垓(10~20)年まで」では、著者は「銀河の終焉」として以下のように述べています。

「銀河とブラックホールは、密接な関係を保ちながら共進化してきた。しかし、いつまでも良好な関係を持ち続けられるわけではない。長い時間が経過すると、周囲のガスを飲み込み尽くして、ブラックホールはおとなしくなる。すでに新しい星も誕生しなくなった銀河では、星同士の接近遭遇が起きた際に、一方がエネルギーを獲得して外宇宙に放り出されると、他方はエネルギーを失って密集していく。こうして、しだいに周辺部の星が蒸発していくとともに、残された星は中心部に集まり、そこで息を潜めていたブラックホールに次々と飲み込まれる。寓話的な表現を用いれば、銀河は、その中心にブラックホールという怪物を飼っており、これにガス流という餌を与えることで、その獰猛なまでのエネルギーを利用してきたが、餌がなくなると、遂には、自分自身が喰われてしまうのである」

第10章「虚空へ飛び立つ素粒子―宇宙暦1正(10~40)年まで」の冒頭では、著者は以下のように述べています。

「宇宙史は天体の歴史として語られることが多い。しかし、宇宙の始まりから終わりまで見ていくと、天体が活躍するのは中間の一時期にすぎず、初期の短い期間と後半の半無限の期間には、天体は存在しない。この時期をも含む全ての歴史を展望するためには、天体ではなく、物質の歴史として宇宙史を捉え直す必要がある」

第11章「ビッグウィンパーとともに―宇宙暦10~100年、それ以降」の冒頭では、宇宙の歴史は、凝集と拡散のせめぎ合いとして展開されるとして、著者は以下のように述べています。

「始まりの瞬間は、ほぼ一様な高温状態である。気体の熱力学で言えば、気体が一様に拡がった状態は、分子が拡散することで到達する最終的な局面である。だが、重力による物質の凝集という観点から見ると、一様な状態は、まだ何も集まっていない出発点でしかない。凝集に関しては出発点、拡散に関しては到達点という不均等な状態から始まった宇宙では、まず凝集が一様性を壊し始め、凝集と拡散が絡み合って複雑な構造が形成される一時期が訪れる。

しかし、こうした複雑さが見られるのは、宇宙が始まった直後のわずかな期間にすぎない。凝集した物質は、やがて全ての構造を破壊し尽くすブラックホールという怪物を生み出す。その一方で、ブラックホールに飲み込まれなかった物質や光は、膨張し続ける宇宙空間に限りなく薄く拡がって、拡散の極みに達する」

全てのブラックホールが蒸発し、物理現象がほとんど何も起きなくなった熱死に近い状態を迎えるという最期は、「ビッグウィンパー」と呼ばれることがあります。著者は「ビッグウィンパー」として、以下のように述べます。

「ウィンパーとは、すすり泣きの声を表す表現で、宇宙の終焉に対してこの語を用いるのは、20世紀を代表するイギリスの詩人T・S・エリオットの長詩『うつろな人間(The Hollow Men)』に由来する。日本では、同じ作者の『荒地』ほど有名ではないものの、英米の教養人で知らない人はいないと言われる作品で、多くの場面で引用されてきた」

フランシス・フォード・コッポラ監督の大作映画『地獄の黙示録』でも引用されました。マーロン・ブランド演じるカーツ大佐が朗読しましたが、「われらはうつろな人間 われらは詰め物の人間」と始まり、人間の空しい姿が語られた後、「ここに眼はない 眼はどこにもない この死にゆく星々の谷間 このうつろな谷間 われらの失われた王国の壊れたあぎとには」と茫漠たる死の世界が語られ、次のように世界の終焉に言及して詩は終わります。

これが世界の終わり方だ

これが世界の終わり方だ

これが世界の終わり方だ 轟音(bang)ではなく

すすり泣き(whimper)とともに

「世界の終わり」などという壮大すぎるイメージを頭に浮かべるとき、わたしはどうしても「実在」と「仮想」というものに想いを馳せてしまいます。すなわち、終わろうとしている世界とは、真の宇宙なのか、それとも幻としての宇宙なのか・・・・・・もうすぐ、わたしは『般若心経 自由訳』(現代書林)を上梓しますが、『般若心経』で説かれる「空」とは「永遠」であり、「実相」の世界であるという考え方に至りました。

ある意味で究極の宇宙論といえる『般若心経』の自由訳するという作業の最中、わたしはスティーヴン・ホーキングが『ホーキング、未来を語る』で述べた驚くべき内容を連想しました。ホーキングによれば、わたしたちの住んでいるこの世界は十次元空間に浮かんでいる三次元の膜、いわゆる「ブレーン」と呼ばれるものであるといいます。ちなみに、「ブレーン」という言葉は、英語で「膜」を意味する「メンブレーン」を省略したものです。

この考えはホーキングのような宇宙物理学者のオリジナルではなく、素粒子の間に働く「力の統一理論」を研究している素粒子物理学者たちが、「スーパーストリング理論」という最新理論で考えると、すべてがうまく、統一理論ができるということで考えられてきたものです。「超ひも理論」と訳される「スーパーストリング理論」とは、物質を構成する極小の単位は点状の微粒子ではなく、ひも状のものだという理論です。

いずれにしても、十次元の空間とはとてつもない概念です。

拙著『ハートフル・ソサエティ』(三五館)の「神化するサイエンス」でも述べたように、量子論と相対論との幸福な結婚をめざす理論物理学というサイエンスは、宇宙や時間の究極の姿までをも描き出そうとしています。かつて「来世」とか「四次元」といった概念がわたしたち人類の心にいかに影響を与え、人類がその想像力を哲学・芸術・宗教とあらゆる方面に広げていったかを思い起こせば、十次元空間といった考え方が、今後、わたしたちのイマジネーションをどれだけ豊かにするのか、想像もつきません。