- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1489 芸術・芸能・映画 『1979年の歌謡曲』 スージー鈴木著(彩流社)

2017.09.22

『1979年の歌謡曲』スージー鈴木著(彩流社)を読みました。

著者は1966年大阪府生まれの音楽評論家です。早稲田大学政治経済学部卒なので、わたしの後輩ということになります。昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論することで知られています。じつは、最近、『サザンオールスターズ 1978-1985』(新潮新書)という著者の最新刊を読み、面白かったのでその感想を書こうと思ったのですが、せっかくならば本書と『1984年の歌謡曲』(イースト新書)という2冊の前作の感想から書こうと思った次第です。

表紙には4枚のレコードジャケットが・・・

表紙には4枚のレコードジャケットが・・・

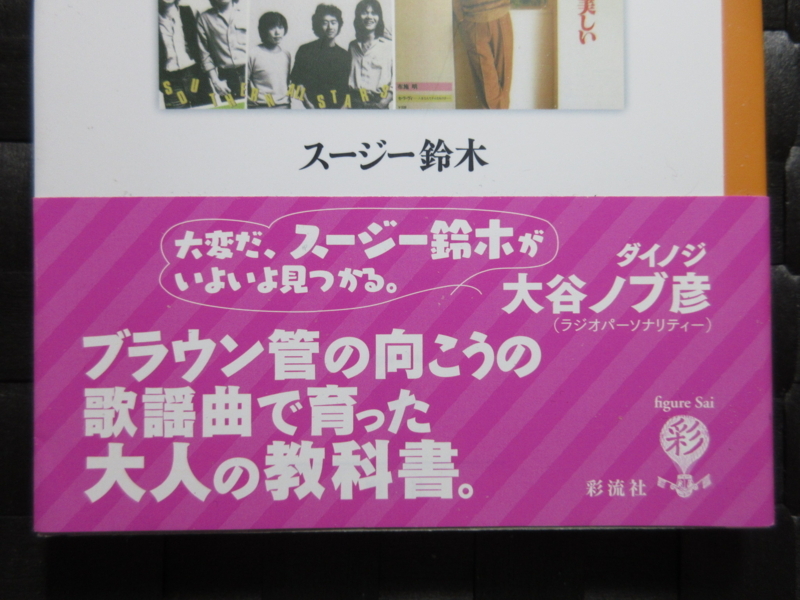

本書のカバー表紙には、1979年を象徴する4枚のシングルレコード(CDではありません!)のジャケット写真が使われています。ゴダイゴの「銀河鉄道999」、西城英樹の「YOUNG MAN」、サザンオールスターズの「いとしのエリー」、布施明の「君は薔薇より美しい」の4枚です。 帯には「大変だ、スージー鈴木がいよいよ見つかる。 ダイノジ・大谷ノブ彦(ラジオパーソナリティー)」「ブラウン管の向こうの歌謡曲で育った大人の教科書。」と書かれています。

本書の帯

本書の帯

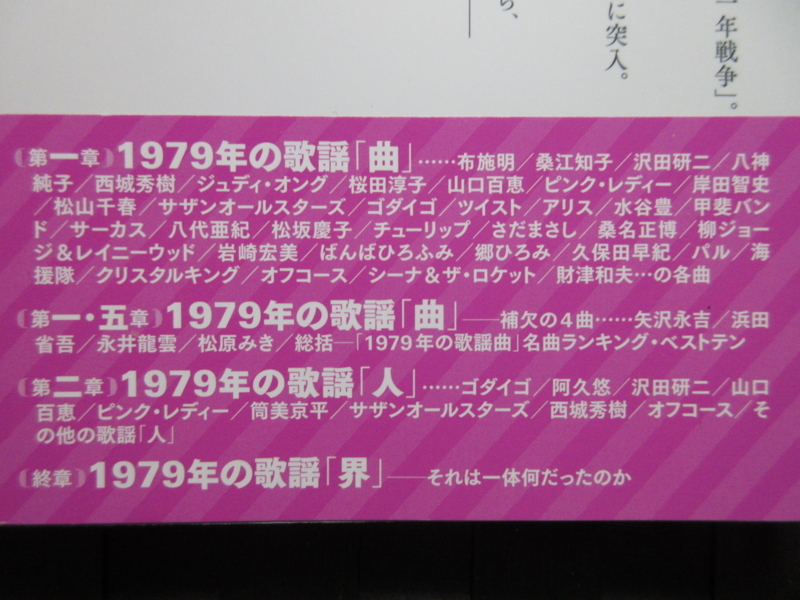

またカバー裏表紙には、以下のような内容紹介があります。

「1979年。昭和54年。この年の歌謡界は、ニューミュージックと歌謡曲の『一年戦争』。そして、アイドル不遇の時代でもあった。ピンク・レディーは完全に凋落の一途、山口百恵は三浦友和と交際宣言、沢田研二も過渡期に突入。さらにジャニーズ系は影も形もない。そして、その間隙をぬって登場したゴダイゴ、オフコース、そしてサザンオールスターズら、歌謡曲のアンチとしてのニューミュージックの台頭―1979年の魔訶不思議な歌謡界を通して、日本の大衆音楽の歴史と未来を考える」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに―歌謡曲とニューミュージックの一年戦争」

第一章 1979年の歌謡「曲」

第一・五章 1979年の歌謡「曲」―補欠の4曲

第二章 1979年の歌謡「人」

終章 1979年の歌謡「界」―それは一体何だったのか

「おわりに―それ以前の総括、それ以降の予兆としての1979年」

「はじめに―歌謡曲とニューミュージックの一年戦争」の冒頭では、「1979年。あなたは当時、どこで、誰と、何をしながら、『1979年の歌謡曲』を聴いていましたか?」と書かれています。この年、わたしは小倉高校の1年生でしたが、続けて、1979年のオリコン(オリジナル・コンフィデンス社)の年間トップ20が以下のように紹介されています。左から順位、売上枚数(万枚)、楽曲名、歌手名となっています。なお、楽曲についている*印は78年(以前)の発売楽曲を表します。

1位 145.4 『夢追い酒』* 渥美二郎

2位 102.0 『魅せられて』 ジュディ・オング

3位 99.7 『おもいで酒』 小林幸子

4位 99.0 『関白宣言』 さだまさし

5位 85.7 『北国の春』* 千昌夫

6位 82.0 『ガンダーラ』* ゴダイゴ

7位 80.7 『YOUNG MAN』 西城秀樹

8位 78.0 『チャンピオン』* アリス

9位 74.2 『みちづれ』* 牧村三枝子

10位 70.7『カメレオン・アーミ-』* ピンク・レディー

11位 69.3『いとしのエリー』 サザンオールスターズ

12位 65.5『カリフォルニア・コネクション』 水谷豊

13位 63.7『HERO』* 甲斐バンド

14位 63.2『銀河鉄道999』 ゴダイゴ

15位 59.8『きみの朝』 岸田智史

16位 59.4『花街の母』* 金田たつえ

17位 56.4『モンキー・マジック』* ゴダイゴ

18位 56.0『セクシャル・バイオレットNo.1』 桑名正博

19位 52.8 『ビューティフル・ネーム』 ゴダイゴ

20位 52.7 『いい日旅立ち』* 山口百恵

この年間トップ20について、著者は「現在の視点から見れば、79年ならではの独特な空気感に気付かれるのではないか」として、以下の3点を指摘します。 1つ目は、(演歌を含む)歌謡曲とニューミュージックがほぼ同一比率で混在していること。2つ目は、(AKB48に代表される)女性アイドルや(嵐などの)ジャニーズ、さらには(EXILEに代表される)ヤンキー系の楽曲が存在しないこと。3つ目は、これら楽曲に共通する、洗練されながら上品で、そして丁寧に作り込まれた音楽性。

本書では、79年に発売された楽曲60曲の批評、オリコンでの最高位、年間ランキングなどのデータの他、著者による「名曲度」と「79年象徴度」を5点(5つ星)満点で採点しています。

それぞれの楽曲や歌手についての著者のコメントには秀逸なものが多いので、いくつか紹介したいと思います。

まず、桜田淳子『サンタモニカの風』では、「35年後の今だったら、桜田淳子はAKBの『センター』に君臨していただろう」として、述べます。

「桜田淳子の当時の写真を見ると、とても魅力的に感じるのだ。個人的な趣味もあるが、それ以前に、何というか『今っぽい』のである。『垢ぬけている』と言い換えてよい。逆に言えば、山口百恵を今見たらさすがに野暮ったい。松田聖子もデビュー当時は貧相だ。その点、当時の桜田淳子はキュートでスリムで脚も長い。今でも十分に通用するはずだ。AKBでいえば大島優子のライン。つまり『センター』を取れる。当時の山口百恵や松田聖子では『センター』は無理だろう」

わたしは、著者のこのコメントを読んで唸りました。

鋭いです。何を隠そう、小学校低学年のときに小倉市民会館で桜田淳子と一緒に記念撮影をして以来、わたしは彼女の大ファンだったのです。父が経営する会社が主催した歌謡ショーの楽屋での出来事で、じつは牧村三枝子とのスリーショットだったのですが・・・・・・。

松山千春『恋』では、「ニューミュージックではなく、79年型の『アイドル・ソング』と捉えるべき曲」として、著者は次のような意外な指摘をしています。

「音楽以外の話をすれば、あまり指摘されないが、松山にはルックスの美しさという武器があった。『月刊明星』79年7月号の巻頭が松山の写真ページなのだが、そこに写っている美少年の美しさたるや、当時タモリが、松山のことを『歌うキタキツネ』と評してネタにしていたが、まさに。キタキツネの美しさ、精悍さ、可愛さをすべて兼ね備えている感じがした。要するに新しい『アイドル』だったのではないか。美しいルックス、声の魅力を生かした曲作り、音楽性よりも個性を重視―この構造は、つまるところ、郷ひろみや山口百恵に通じるものだ」

ルックスといえば、79年の10月1日に発売され、144.5万枚を売り上げて翌80年の年間ランキング2位(1位は、もんた&ブラザーズ『ダンシング・オールナイト』)に輝く超・大ヒット曲『異邦人』を歌った久保田早紀にも注目し、著者は以下のように述べています。

「久保田早紀は美人だった。松田聖子を生んだ『ミス・セブンティーン』出身。ただし、その美貌を出さず、シルクロードという煙幕を張って打ち出した商売の上手さ。ここらあたりは80年代を席巻することになるCBSソニーと、その名物プロデューサーだった酒井政利のマーケティング・センスの良さがうかがえる」

わたしは、久保田早紀の大ファンでした。その美貌や声も素晴らしかったですが、なによりも彼女の上品さが大好きでした。「このお姉さんは、きっと心がきれいな人なのだろう」と思っていました。久保田小百合が本名だった彼女は、音楽家の久米大作と結婚して久米小百合という名前になり、現在はキリスト教音楽家として活躍しています。「久保田早紀としてはもう十分に活動した」との思いもあり商業音楽の世界からは引退、その後はクリスチャンのミュージック・ミッショナリー(教会音楽家、音楽伝道者、音楽宣教師)として、本名の久米小百合で音楽活動等を行うようになりました。各地のキリスト教会等で教会音楽とアートを融合させたコンサートや、講演会、交流会を行うなど、活動を続けているそうです。2007年から10年までは日本聖書協会の親善大使を務めました。美しい生き方をされている久米小百合さんを心より応援いたします。

さて、79年にはサザンオールスターズの不滅の名曲『いとしのエリー』が発売されています。この曲についての著者のコメントは非常に熱いです。「79年の歌謡曲の中でもっとも重要な曲。日本ロック史のターニング・ポイント」として、「日本ロック史のキーパーソンを5人挙げろと言われたら、かまやつひろし、大滝詠一、吉田拓郎、矢沢永吉、桑田佳祐。3人に絞れば、吉田拓郎、矢沢永吉、桑田佳祐。1人=桑田佳祐。日本ロック史上の最重要人物が、最重要人物になるキッカケを作った最重要な曲が『いとしのエリー』なのである」とまで述べています。

78年に『勝手にシンドバッド』でデビューしたサザンオールスターズ。TBSの伝説的番組「ザ・ベストテン」の「スポットライト」コーナーに登場したときに、冒頭で桑田は「ただの目立ちたがり屋の芸人です!」と叫びました。その後、悪戦苦闘しながら、コメディソング風のデビュー作を踏襲したセカンドシングル『気分しないで責めないで』を発表しますが、反響はイマイチ。そしてサードシングルが『いとしのエリー』だったわけですが、なんと予定では『気分しだいで~』と同じ路線の『思い過ごしも恋のうち』だったそうです。

このサードシングルをめぐる経緯について、著者は述べます。

「『ターニング・ポイント』とはこういうことだろう。もし第3弾が『思い過ごし~』だったら、『サザン=コミック・バンド』という強烈なレッテルが固定化したのではないか。そうすれば、もしかしたら、日本ロック史の最重要人物の座にたどりつけなかったかもしれない。そして、日本ロック史が、もっとつまらなく辛気臭い方向に進んだかもしれない。と、そういう危機感があったからこそ、予定を変えて、この『いとしのエリー』をリリースし、コミック・バンドではない、ビートルズの優秀な継承者としての自分たちをアピールしたのだろう」

ちなみに、著者は『いとしのエリー』『思い過ごしも恋のうち』、そして『C調言葉にご用心』を三部作としてとらえ、これによって構成された「79年サザン」はサザンの「第1期黄金時代」であったと言い切っています。

第一・五章「1979年の歌謡『曲』―補欠の4曲」では、矢沢永吉の『I say Good-bye,So Good-bye』を取り上げた著者は、矢沢の本質について以下のような鋭い指摘をしています。

「吉田拓郎→ボブ・ディラン、桑田佳祐→エリック・クラプトンなど、矢沢のライバルにあたる音楽家には、具体的な到達目標があったのに対して、矢沢は、カッコ付きの『洋楽』を目指していたフシがあるのだ。当時の矢沢は、具体的な到達目標というより、『とにかく洋楽っぽい、日本人離れしたカッコいい音を作りたいんだ』という曖昧かつ乱暴なモチベーションだけで突き進んだ気配がある」

また、福岡出身のシンガーソングライター・永井龍雲の『道標ない旅』を取り上げ、著者は福岡について以下のように述べています。

「70年代の音楽シーンにおいて、福岡地区は特別な意味を持つ。この本に載っているだけでも、チューリップ、甲斐バンド、海援隊、クリスタル・キング、シーナ&ロケット、そしてこの永井龍雲と、人口比で考えても、非常に『打率』が高い。また80年代に入っても、いわゆる『めんたいロック』のムーブメントが続く。街全体に、健康的な相乗作用があったのだろう」

第二章「1979年の歌謡『人』」では、『カサブランカ・ダンディ』『OH!ギャル』『ロンリー・ウルフ』と3枚のシングルをリリースしながらもヒットに恵まれなかった沢田研二について、「80年代前半に黄金時代を迎える沢田研二が、跳躍のための踏み切り板に乗った1年」として、以下のような意外なコメントを述べています。

「あまり語られないが、78~79年あたりに、突然歌が上手くなっている。沢田研二、郷ひろみ、そして桑田佳祐は、年を取るごとにどんどん上手くなっていくパターン。そんな歌唱力の充実が、80年代前半の黄金時代の底辺を支えていた。そして、ボーカリスト沢田研二の最高傑作と思っているのが、81年のアルバム『ス・ト・リ・ッ・パ・ー』に収録されている『渚のラブレター』のアルバム・バージョンである」

1979年。もっとも活躍した音楽家はゴダイゴで、まさに「79年はゴダイゴの時代」でした。山口百恵は一種の神格化されたような扱いを受けていました。西城秀樹は『ヤングマン』でピークを迎えていました。オフコースは『さよなら』で大ブレークしました。松任谷由実は、その輝かしい全キャリアの中で唯一底を打っている時期でした。山下達郎はまだ音楽シーンの中で、マニアックな存在に留まっていました。翌年5月には『ライド・オン・タイム』で世に出ることになりますが・・・・・・。

そして、1979年。著者は次のように書いています。

「田原俊彦は『3年B組金八先生』の不良少年・沢村正治役で、騒がれ始めている。ドラマの中の席は、山田麗子(三原じゅん子)の斜め後ろ、星野清(近藤真彦)の斜め前。まさか、この3人が数年後に歌番組で並び立つとは、金八先生(武田鉄矢)も予測していなかっただろう。翌80年の6月に『哀愁デイト』でデビュー」

この田原俊彦のデビューを皮切りとして、近藤真彦、シブがき隊、少年隊、光GENJI、SMAP、TOKIO、V6、KINKI KIDS、嵐・・・・・・へと続くジャニーズの黄金時代が華やかに幕を開けるのでした。

そして、田原俊彦とほぼ同時にデビューした1人の女性歌手について、著者は以下のように述べています。

「山口百恵が『恋人宣言』をした直後の11月に、日本テレビのドラマ『おだいじに』で1人の少女がデビューしている。少女はドラマの役名を芸名にいただいた。『松田聖子』。この少女が、山口百恵を受け継いで、80年代を席巻、いや、その後の歌謡界を背負っていくとは、誰も思っていない。

こうして、79年は幕を閉じ、怒涛の80年代がスタートするのである」

「おわりに―それ以前の総括、それ以降の予兆としての1979年」の冒頭で、ちょうどこの本を書いている間に著者の父親が突然亡くなったことが明かされます。日本史の教師であり学者でもあった父が「歴史は10年タームで見るものだよ」とつねづね語っていたことを知った著者は、本書で取り上げた1曲1曲へのコメントが、「それ以前の10年間の総括としての1979年」「それ以降10年間の予兆としての1979年」をしっかりと書ききったという自負が少なからずあると述べています。その意味で、本書の出版は亡き父への最高の供養になったのではないでしょうか。

そして、本書を出版するという夢を実現した著者は、最後に次の言葉で本書を終えるのでした。

「夢は広がります。この本が売れて、重版を重ねて、続編が求められたとしたら―そのときは5年飛び越えて、『1984年の歌謡曲』を書きたいと思います。松田聖子を代表とする女性アイドルや、田原俊彦・近藤真彦らの男性アイドルが作り上げた、とても東京的で軽薄短小な音楽シーンに対して、チェッカーズと吉川晃司という、西日本のヤンキー・ボーイズが土足で上がりこんだ84年を書きたいと思うのです」

著者がこの夢を語ったのは2015年9月ですが、今年の2月にようやく実現しました。それがまた本書に負けず劣らない名著なのです。