- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1526 プロレス・格闘技・武道 『前田日明が語るUWF全史』 前田日明著(河出書房新社)

2018.01.13

『前田日明が語るUWF全史』上下巻、前田日明著(河出書房新社)を読みました。この読書館でも紹介した『1984年のUWF』の反論書です。特に本書では、UWFのエースとされた著者が「すべてを語る」ということで、格闘技&プロレスファン待望の書でした。ちなみに著者は、1959年大阪府生まれの格闘家です。空手を皮切りに、新日本プロレス、UWF、リングスで活躍しました。HERO’Sのスーパーバイザーも務め、現在はThe Outsiderのプロデューサーです。

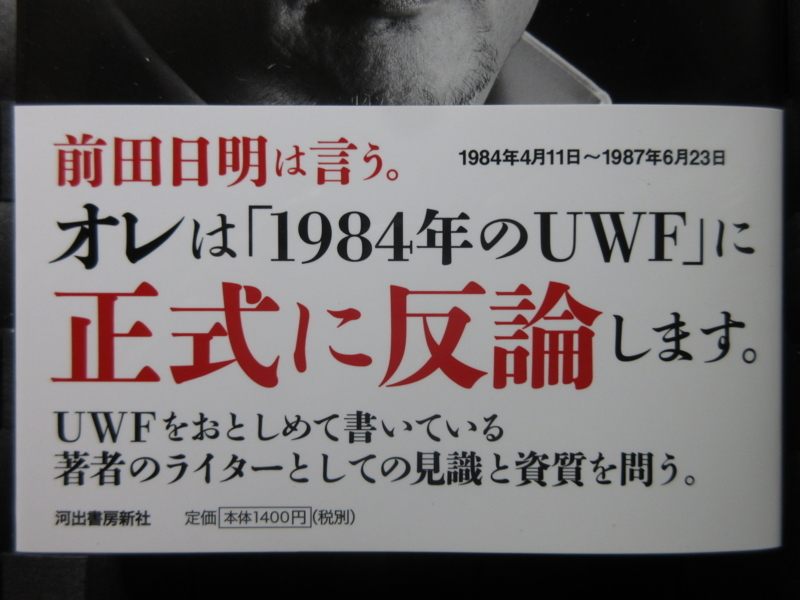

上巻の帯

上巻の帯

上巻、下巻ともに表紙カバーには著者の顔写真が使われています。

上巻の帯には、「1984年4月11日~1987年6月23日」「オレは『1984年のUWF』に正式に反論します」「UWFをおとしめて書いている著者のライターとしての見識と資質を問う」と書かれています。

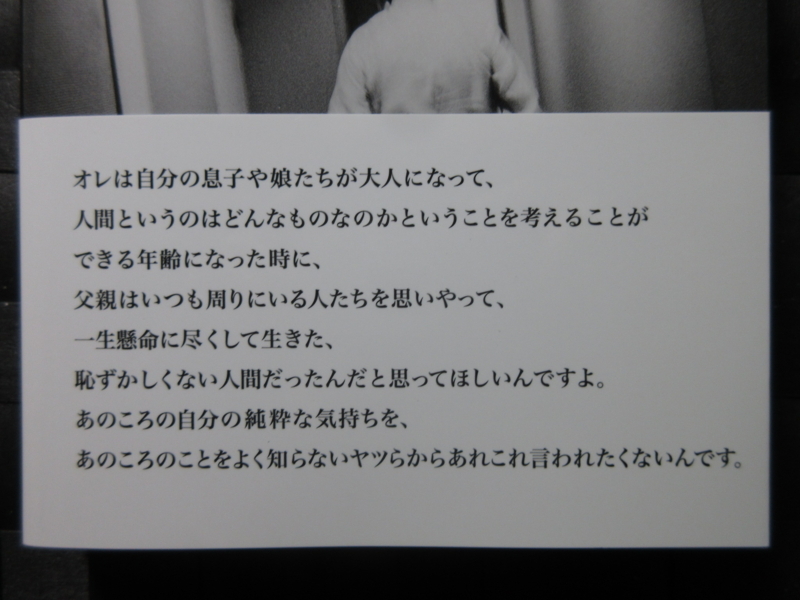

上巻の帯の裏

上巻の帯の裏

また、上巻の帯の裏には以下のように書かれています。

「オレは自分の息子や娘たちが大人になって、人間というのはどんなものなのかということを考えることができる年齢になった時に、父親はいつも周りにいる人たちを思いやって、一生懸命に尽くして生きた、恥ずかしくない人間だったんだと思ってほしいんですよ。あのころの自分の純粋な気持ちを、あのころのことをよく知らないヤツらからあれこれ言われたくないんです」

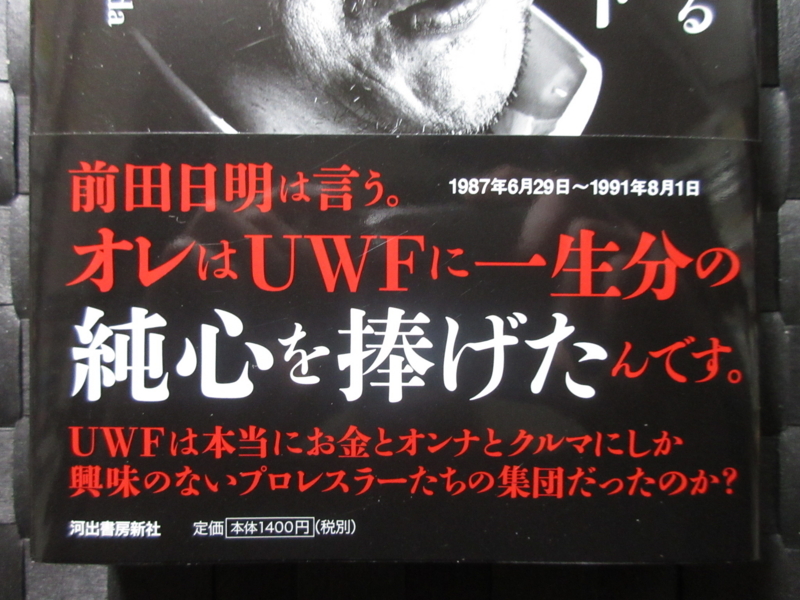

下巻の帯

下巻の帯

下巻の帯には、1987年6月29日~1991年8月1日」「前田日明は言う。オレはUWFに一生分の純心を捧げたんです。UWFは本当にお金とオンナとクルマにしか興味のないプロレスラーたちの集団だったのか?」と書かれています。

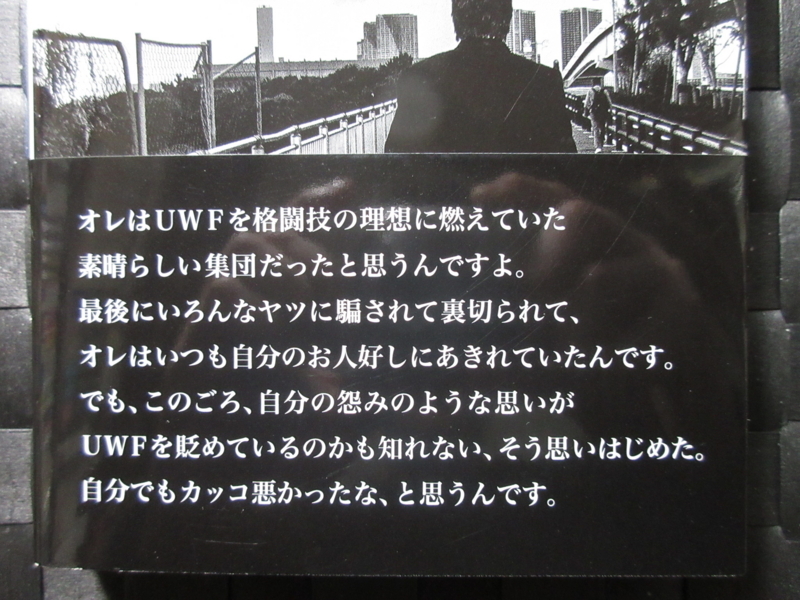

下巻の帯の裏

下巻の帯の裏

また、下巻の帯の裏には以下のように書かれています。

「オレはUWFを格闘技の理想に燃えていた素晴らしい集団だったと思うんですよ。最後にいろんなヤツに騙されて裏切られて、オレはいつも自分のお人好しにあきれていたんです。でも、このごろ、自分の怨みのような思いがUWFを貶めているのかも知れない、そう思いはじめた。自分でもカッコ悪かったな、と思うんです」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

【上巻】

序 2017年10月31日

前田史観について

第一章 1984年4月11日~1984年5月21日

ユニバーサル旗揚げ

第二章 1984年5月29日~1985年2月18日

始動と蠢動

第三章 1985年2月*日~1985年12月6日

対決と瓦解

第四章 1985年12月6日~1987年6月23日

業務提携と新格闘王誕生

【下巻】

第五章 1987年6月29日~1988年4月14日

長州蹴撃と除名

第六章 1988年3月1日~1989年11月29日

新生UWF

第七章 1990年1月4日~1991年1月7日

破局 第八章 再出発

「後書き」

「資料リスト」

本書は前田日明氏が著者ということになっていますが、実際は前田氏の発言をもとに『U・W・F戦史』や『格闘王』などの作者である塩澤辛登氏が編集を担当、塩澤氏は文章も書いています。さらには、小学生のときから40年以上のキャリアを持つ熱心なプロレスファンである会社員のI・K氏が披瀝したネットの中のホームページでの資料に基づいた考察・分析によって成立した、プロレス団体UWFの誕生から終焉までの歴史を時系列で克明に記録した作品だそうです。

序「前田史観について」で、前田氏は『1984年のUWF』を読んだときの感想を次のように述べています。

「本を読んでみて、なんなんだこれは、と思いましたよ。読んであきれた。コイツ、金を儲けるために、ドキュメンタリーを名乗って、メチャクチャ書いているんですよ。資料をまともに読まずに、そのまま使えばいいのに都合の良いように改竄して、当時の上京を全部無視して、自分というゲロを他人に向かって吐いているような文章で、なんなんだよ、これ、と思ったんです。それで、自分で本を作ろうと思ったわけです。自分から、本を作らなければと思ったのなんて初めてですよ。自分の経験と当時の資料に書かれていることを正確にみんなに話して、あのときのUWFの現実を知ってもらわなければいけないと思ったんです」 それで前田氏が知り合いの作家・編集者である塩澤氏に相談し、本書が生まれたわけです。塩澤氏は資料を当時のプロレス専門誌や格闘技専門誌などに求め、本書で何度も引用しています。その引用した量があまりにも多いので、一部の人々は本書を「コピペ本」などと呼んでいるようです。

それで前田氏が知り合いの作家・編集者である塩澤氏に相談し、本書が生まれたわけです。塩澤氏は資料を当時のプロレス専門誌や格闘技専門誌などに求め、本書で何度も引用しています。その引用した文章量があまりにも多いので、一部の人々は本書を「コピペ本」などと呼んでいます。 それはともかく、前田氏が「1980年代のプロレス」について発言した内容が以下のように紹介されています。 「日本では、猪木さんが中心になって、新日本プロレスが[キング・オブ・スポーツ]を名乗っていたんですね。それは実力主義という考え方で、選手は実力がないとダメだ。本当に強くなければいけないんだと思いながら、やっていたんです。それで、そのことを一番言われていたのが、自分たち世代というか、当時の新日本プロレスの道場で育った人間たちだったんですよ。佐山さんしかり、藤原さんしかり、自分しかり、やれ高田だ、船木だ、あのへんはみんなそうですよ。はっきり言って、そのことを抜きにして、修斗もUWFもPRIDEもK-1もないんですよ。あそこがすべての出発点なんです」

『1984年のUWF』の著者である柳澤健氏は、前田日明の一連の発言や証言を「前田史観」と呼んで斬って捨てました。そのことについて、前田氏は以下のように述べています。

「みんなよく、歴史は人それぞれで、百人百通りの歴史があるんだみたいなことをいうけど、それは歴史観や歴史像の話で、そのときに起こって、現場にいた人たちが目撃した事実はひとつしかないんですよ。多分、前田史観と言う言葉は、『1984年のUWF』の著者の柳澤健が自分が書いた本を説明するためにいろんなところで言っている言葉らしいんだけど、みんなが、あの人は本当にプロレスが分かっているのかよ、本のなかはウソだらけじゃないかって言いだしているんですよね。だけど、若い、昔のUWFを直接知らない人たちのなかには、あそこに書かれていることがそっくり本当で、事実だと思って読んでいる人もいるんですよ。あのUWFのなかで、佐山さんがどういう役割を果たしたか、そのときのオレはどうだったのか、藤原さんは何を考えて、どう行動したか、それもきちんと正確に記録し直されなければならない。オレはそう思っているんですよ」

前田氏が「新格闘王」として人気者になったのは、第一次UWFが崩壊して、新日本プロレスと業務提携した時代です。当時のことを前田氏は以下のように語っています。

「これでプロレスラーとしてやっていくのでもいいやと思いはじめたのは、やっぱり業務提携時代になってから、アンドレ・ザ・ジャイアントやニールセンとやった騙し討ちの試合とかがあって以降のことですよね。あのころ、周囲とゴツゴツぶつかって(新日本プロレス側と)斬った張ったしながら、なんとなくものごとがうまいこと回り始めて、新日本を敵にして回してやっているんだから、マアマアだなあと思い始めたんです。

ユニバーサルのときは、藤原さんを中心とする一家があって、オレはその家族の長男だと思っていたんです。オレたちというのは、自分と藤原さんのスパーリングから始まって、自分たちがスパーリングをする場所を確保するためにどんどん仲間を増やしていって、多数派工作してリングを確保していたのが、気が付いたら、それがUWFになっていたと言うことなんですよ」

本書を編集した塩澤氏は、『1984年のUWF』の中で柳澤氏は2つの大きな間違いを犯していると指摘します。1つは、歴史と歴史観をごっちゃにしていて、事実と心的事象を整理せず、ごちゃごちゃのままで平気で原稿書きをしていること。もう1つは、事後法的な発想です。

塩澤氏いわく、1980年代のプロレスについての大衆的な認識と30年以上が経過した現在のプロレスに対する一般的な人々の認識には大きな断層と相違があります。その断層を作ったのは、長く新日本プロレスのレフェリーだったミスター高橋が書いた『流血の魔術 最強の演技~すべてのプロレスはショーである』であり、そのあとを追う形になった高田延彦が作った『泣き虫』でした。それまでも「ケーフェイ」などという隠語は囁かれていましたが、真剣勝負とプロレスを明確に対立的に考えはじめるのは、それらの本が出てからの話で、それこそ21世紀になってからのことなのです。

それを「プロレスはショーである」というのが常識であるとして、UWFのプロレスを断罪するのは、いまの時代の物差しを昔に持っていって寸法を測り、「なんだよ、これ」みたいな話であるというのです。柳澤氏は2つの時代の文化状況を混同して、「UWFはフェイクだった」と書いているというわけです。

このことについて、前田氏は以下のように語っています。

「だからオレは最初からUWFはプロレスだったって言ってるじゃないですか。ただし、原点(ガス燈時代のプロレス)回帰を目指すプロレスなんだと言っているんですよ。オレがウソをついていないのは、当時の雑誌のインタビューとかを調べてもらえればわかりますよ。それをいま頃、あれはプロレスだったんじゃないかと言われても困る」

『1984年のUWF』に書かれている重要なポイントは、UWFの生みの親は前田日明ではなく佐山聡だということに尽きます。UWFのルールを明文化したのは佐山であり、UWFがプロレスをやっている間に競技としての総合格闘技を立ち上げたのも佐山であるというのです。確かにそういった事実はありますし、それは前田氏も認めています、しかし、佐山氏はUWFを脱退して、自ら「修斗」という新しい格闘技を設立しました。その後、佐山氏は自分が生んだ修斗から追放されてしまうのですが・・・・・・。

塩澤氏は「これは編者の推理だが」と断った上で、「佐山は、たぶん、自分がガチンコで勝ち負けを競ったら前田や藤原や高田にかなわないと思っていて、よけいに理論構築に居所を見つける形になり、プロレスのなかでのルールというのをより厳格にみんなに認めさせようとしたのではないか」と推測しています。

前田氏も、『1984年のUWF』についてこう述べています。

「この本を読んで俺が思ったのは、この本がなにをやりたかったかというと、修斗の佐山聡に対する贖罪ですよ。いろいろあったみたいですけれど、あのとき、追い出して悪かった、と。だから、(全体が)どうせプロレスなんかたいしたことないよっていう話でまとまっているんですよ」

本書では、タイガーマスク時代の活躍からも明らかなように、佐山氏の非凡な運動能力を認めつつも、真剣勝負の格闘技での実力を評価していません。もちろん体格が小さいということもありましたが、それ以上に彼は気が弱いところがあり、いわゆる「チキン」だったというのです。それが最も如実に表れた試合が最初の(そして唯一の)異種格闘技戦であった全米プロ空手のマーク・コステロ戦であったといいます。

本書の下巻は、第五章「長州蹴撃と除名」から始まります。

前田日明がプロレスファンから「新格闘王」の称号をもらった翌年、1987年のUWFと前田氏は多難な日々を過ごしました。独立と再興を夢見る中で、長州力が率いるジャパン・プロレス勢が戻ってきて、新日本プロレスは情け容赦なくUWFの解体を仕掛けていきます。そして、あの前田「長州蹴撃事件」が起こったのでした。長州が新日本に復帰した後、彼は「俺たちの時代」をぶち上げ、猪木らに世代闘争を仕掛けていきました。長州は藤波とともに前田氏も仲間に取り入れたのですが、世代闘争はなし崩し的に消滅。前田「長州蹴撃事件」はその直後です。

長州力と前田日明の関係について、塩澤氏は以下のように述べています。

「長州はアマ・レスのエリートだったが、彼にとって前田は自分とは違う意味での、新日本プロレスのエリート・レスラーというふうに思っていたのではないか。つまり、猪木の後継者は誰なのかということである。これはおそらく、藤波にも同じような感情があったのではないかと思う。シュートでやったときの藤波や長州の実力はわからないが、前田の強さが本物のファイターの強さだということはわかっていた。たぶん、猪木にとってこのことは相当に重要な要件だったはずである」

続けて、塩澤氏は以下のように述べています。

「長州、藤波だけのことではないが、前田に対する周囲の人間たちの(レスラーたちの)なんとはない対応の根底にはやはり、前田の恵まれた体躯や甘い容貌(当時は相当のイケメンだった)、それに空手の有段者であることの[本当の強さ]から来る威圧感に対する、あるいは猪木の前田に対する期待への妬みのようなものが、ある程度、あったのではないか。男同士の嫉妬というものはけっこう陰湿なのである」

わたしも、この塩澤氏の意見とまったく同感です。

「長州蹴撃事件」によって新日本プロレスを解雇された前田氏は、新生UWFを旗揚げし、これが大ブームとなって「社会的現象」とまで呼ばれます。その新生UWFの正体ももちろんプロレスでした。前田氏は以下のように語っています。

「UWFのころというのは、大ざっぱに何分ごろどっちが勝つということをざっと決めて試合をやっていたんだけれど、競技をやっていたら、本人たちにとってはその方がはるかに安全なんですよ。また、勝負もつきやすい。自分たちの身体のことを考えたら、こういう形で勝敗の意味をあまり重要でないものにしちゃうということもあるんですよ。

それで、UWFのスタイルで試合したら、じつは強いレスラーが勝つのはそんなに難しくないんですよ。その強さを発揮して、相手をチャチャってやっつけちゃえばいいだけの話なんだから。1分、2分で勝負がついちゃうんです。観客が見たがっている攻防なんて、あっという間に終わっちゃうわけです。まあ、それがガチンコの試合で、それが格闘技になっていったわけですけどね。プロレスじゃなくなっちゃうわけです」

新生UWFで印象深い試合の1つに、高田延彦と船木優治(現、誠勝)の初対決です。各上である先輩の高田に対して、格下で後輩の船木は掌底攻撃を仕掛け、ダウンを奪いました。それがカウント9でもフラフラという、KOのようなダウンでした。高田は意識朦朧とした感じで、そのまま船木が攻撃を続ければ確実に船木が勝っていたでしょう。しかし実際はそうはならず、最終的に高田が勝ちました。前田氏は以下のように述べています。

「変な話ね、(プロレスのマッチメイクが)気に入らなかったら、船木みたいにバーッと来ればいいじゃないですか。だけど、みんな、そこまでの根性はないんですよ。高田も根性ないんですよ。船木みたいにもう、勝負したくてうずうずしてるヤツとは本気出してやらないで、山ちゃん(山崎一夫)みたいにバーッといっても大丈夫そうなヤツにはいくんですよ。俺みたいに本気出してバーッといったら反対にぐしゃっとやられちゃいそうなヤツにはびびっちゃっていけないんですよ」 ちなみに、前田氏いわく、佐山氏と同じく、高田氏も気が弱いところがあり、いわゆる「チキン」だったといいます。それが如実に表れた試合が東京ドームでの最初の武藤敬司戦であり、二度にわたるヒクソン・グレイシー戦でした。新日道場へ道場破りが来たときも若い高田選手は絶対に相手にせず、もっぱら藤原選手や前田選手が撃退していたそうです。

それでも、高田選手は前田氏にとって可愛い後輩でした。第七章「破局」では、前田氏が高田選手について次のように語っています。

「元気がないからどうしたんだよって聞いたら『好きになった女の子が見に来ている目の前で負けるのが辛い』って言うんですよ。オレも人がいいからね。あの日、オレも知り合いの女の子たちを呼んでいたんだけど、じゃあ、今日はオレがこれ(親指を地面に向ける)するよって言ってあげたんですよ。そのときの女の子が亜紀チャン(タレントの向井亜紀。今の高田延彦夫人)。俺はだから、あの二人のキューピットなんだよ。ただ、高田は彼女ができてから、なんかカッコ付けるようになったんだよね」

なかなか微笑ましいエピソードですが、ちょうどこの頃、わたしは向井亜紀さんに会ったことがあります。テレビ朝日の「プレステージ」という番組の企画コンペ特集にわたしがゲスト審査員として出演したときですが、レギュラー出演者の向井さんが話しかけてくれて、いろいろと親切に番組のことを教えてくれました。そのとき、向井さんは番組内で「一条さんて、中学の理科の先生みたいですね」と言っていました。そのときは「どういう意味かなあ?」と思っていたのですが、それから何年もして向井さんがテレビ番組で「好きな男性のタイプは、理科の先生みたいな人です」と言っているのを聴いて、わたしは赤面しました。今となっては青春の良き思い出ですね。それはともかく、向井亜紀さんはとても知的な印象で素敵な女性でした。

それほど仲が良かった前田氏と高田氏はその後、袂を分かちます。新生UWFの解散劇の真相は、高田氏が前田氏を裏切ったからなどと言われていますが、たしかに解散後、高田氏はUWFインターナショナルを迅速に旗上げしました。藤原氏もプロフェッショナルレスリング藤原組を旗揚げし、前田氏以外のUWFのすべての選手たちは前田氏のもとを去っていきました。たった1人で残された前田氏は最後にリングスを旗揚げしたのでした。そのときの彼の孤独を想像するだけで胸が痛みます。新生UWFの空中分解については、前田氏自身にもあのときのことが全部クリアに分かっていたわけではなく、彼自身もそれまで「どうしてオレはみんなに嫌われたんだろう」と、女性に振られた記憶を振り払うような感じで、不快な思い出として封印していたそうです。前田氏はこの問題の解決の糸口を見つけ出すのに28年かかったそうですが、それだけの時間が必要なほどのショックだったのでしょう。塩澤氏は前田氏に「高田を許す気があるのか?」と尋ねたところ、彼は「もう昔の怨みに引きずられて生きるのはやめようと思っているんですよ」と答えたといいます。

第八章「再出発」では、塩澤氏が『1984年のUWF』に対する感想を以下のように述べています。

「この本に対しては、怒っている人がいっぱいいる。それは、細かいミスがいっぱいあるせいでも、登場している人間の証言が怪しいからでもない、彼が集めたデータをもとにして書きあげた作品が、現実から乖離した空想のような創作小説になってしまっているにもかかわらず、それをいつまで経っても、これがノンフィクションなんだと言い立てているからである。本書のなかで、新しく登場した証言者たちの証言をある程度、検証したつもりだが、何度も名前を出すが、更級四郎といい、ターザン山本といい、柳澤が原稿書きに使っている材料はどれもちょっと胡散臭い。本人たちが、事後に『そういうつもりでは・・・・・・』と弁解しているのである。簡単にいうと、 『1984年のUWF』は歴史書ではなく、作者の想像と創作がたっぷり注入された歴史小説なのである。いい迷惑なのは、勧善懲悪仕立てで悪役の親玉に祭り上げられた前田日明である」

では、どうすればよいのか。塩澤氏は「佐山と前田を平等に評価すればいい」と訴えますが、わたしも同感です。両者とも現在における「総合格闘技」の隆盛の礎を築いた偉大な挌闘家だと思います。

アマゾン・レビューなどでは本書が『1984年のUWF』に反論できていないなどの意見もありますが、わたしは一応、反論には成功していると思いました。過剰な引用も、当時の状況や発言などの証拠提出として仕方ないと思います。逆に当時の一次資料をだして反論し、柳沢氏の取材不足による事実誤認や意図的と思われる関係者の発言内容の捏造を明確に示しています。連載の掲載誌である「NUMBER」編集部の意向もあったのかどうかは知りませんが、どうも最初から「佐山>前田」の執筆方針があったようですね。それで、無理に佐山を持ち上げ前田をこき下ろそうとしたために多くの事実誤認や捏造が生まれたように思います。吉田豪氏も指摘したように思いますが、『1984年のUWF』はプロレスに詳しい校閲者が付かなかったようです。というのも、プロレス技の「キャメルクラッチ」を初版では堂々と「キャラメルクラッチ」と記しているからです。このあまりにも致命的な誤植は2刷以降は訂正されていますが・・・・・・。