- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1528 プロレス・格闘技・武道 『プライド』 金子達仁著(幻冬舎)

2018.01.18

昨日1月17日は阪神・淡路大震災の発生から23年目の日でした。この日、わたしは、心より犠牲者の方々の御冥福をお祈りしました。

それにしても、あれから23年も経ったとは驚きです。その3年後の20年前の出来事が書かれた『プライド』金子達仁著(幻冬舎)を読みました。

1997年10月11日、総合格闘技イベント「PRIDE.1」で実現した「最強プロレスラー」高田延彦と「400戦無敗の男」ヒクソン・グレイシーの決闘の背景を追ったノンフィクションです。世紀の一戦は、いかにして実現し、その舞台裏では何が起こっていたのか。高田、ヒクソン、そして榊原信行を筆頭とする関係者への延べ50時間以上に渡るロングインタビューをもとに書かれています。著者は1966年神奈川県生まれ。法政大学社会学部卒。サッカー専門誌の編集部記者を経て、95年独立。著書に『28年目のハーフタイム』『決戦前夜』『ターニングポイント』『泣き虫』『熱病フットボール』『ラスト・ワン』などがあります。

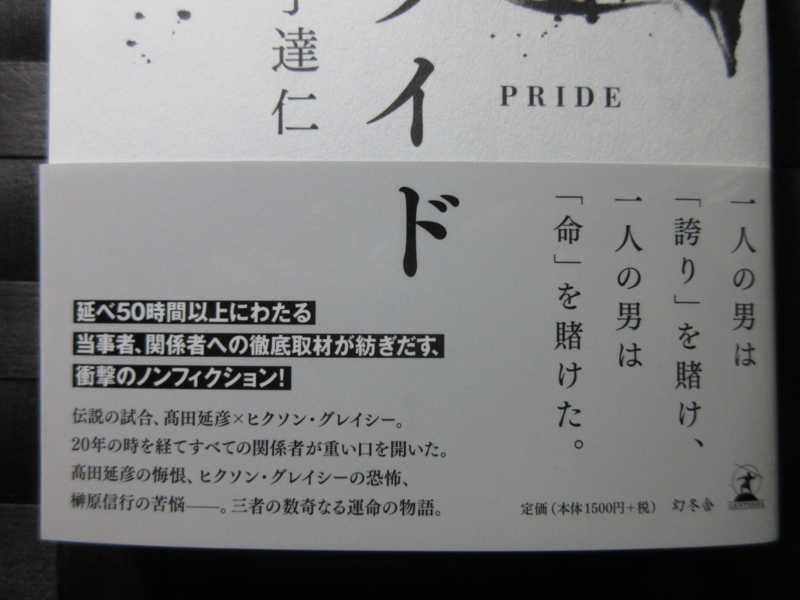

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、高田に腕ひしぎ逆十字をかけるヒクソンのイラストが描かれ、帯には「一人の男は『誇り』を賭け、一人の男は『命』を賭けた」「述べ50時間以上にわたる当事者、関係者への徹底取材が紡ぎだす、衝撃のノンフィクション!」「伝説の試合、高田延彦×ヒクソン・グレイシー。20年の時を経てすべての関係者が重い口を開いた。高田延彦の悔恨、ヒクソン・グレイシーの恐怖、榊原信行の苦悩―。三者の数奇なる運命の物語著者について」と書かれています。

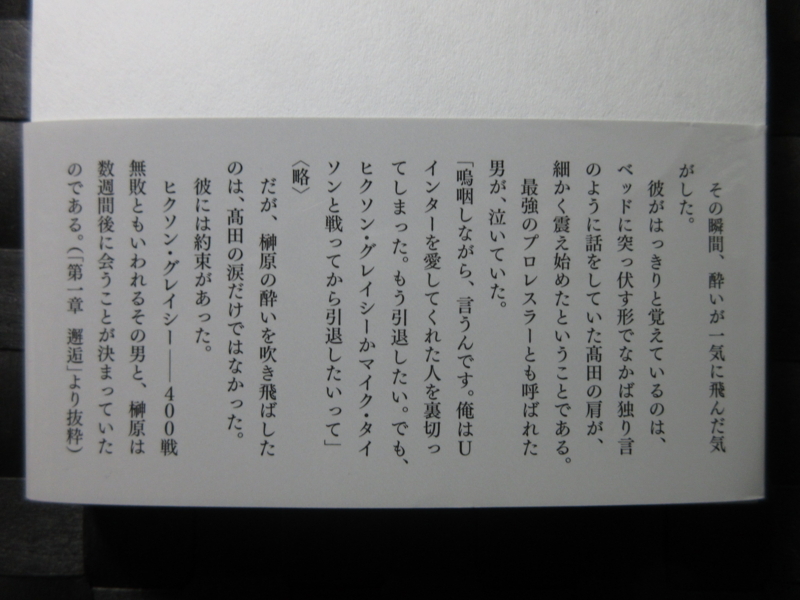

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

第一章 邂逅

第二章 始動

第三章 柔術

第四章 迷走

第五章 13階段

第六章 20年後のライオン

第七章 死んだ男

第八章 生き様

第九章 1997年10月11日

最終章 神の見えざる手

「あとがき」

高田×ヒクソン戦に関しては、すでに、この読書館でも紹介した『プロレスが死んだ日。』などの関連書があります。あの試合の内容についても論じされ尽くされたように思いますが、本書では世紀の一戦に隠されたヒューマン・ドラマに焦点を当てています。本書の主人公は、高田延彦とヒクソン・グレイシーの2人ではなく、高田延彦と榊原信行の2人です。

第一章「邂逅」では、1962年4月12日、神奈川県横浜市に生まれた高田少年にプロレスの魅力を教えたのは、彼の祖母だったことが明かされます。やがて高田少年はアントニオ猪木というヒーローにめぐり合います。著者は以下のように書いています。

「それまで彼が憧れていたのは、『ウルトラマン』であり『仮面ライダー』である。つまりは実在しないものだった。だが、ボクシング世界チャンピオンのモハメド・アリと戦い、極真カラテの北米王者ウィリー・ウィリアムスと戦ったのは、実在するプロレスラーで、実在する日本人だった。アントニオ猪木がリング上で訴える『プロレスラーこそが最強なのだ』というメッセージを、高田少年は100%の純度で受け入れた」

高田延彦がこの世に生を受けてから1年7カ月後の1963年11月18日に生まれたのは榊原信行です。愛知県半田市で育った彼は、半田高校時代はサッカー、愛知大学時代はウインドサーフィンに熱中しました。そんな彼が社会人になってやりたかったのは「祭り」でした。著者は次のように書いています。

「彼が大学を卒業しようとしていたのは、日本経済がバブル期にまさに突入せんとしている時期である。多くの学生が、就職とは『させてもらうもの』ではなく『してやるもの』と勘違いしていたくらい会社選びが容易な時代だったが、榊原が憧れた『祭りを作る側』の会社に入るのは、簡単なことではなかった。たとえば大手の広告代理店。たとえば首都圏もしくは大都市のテレビ局」

わたしは榊原信行と同じ1963年生まれで、やはり「祭りを作る側」になりたいと思って広告代理店に入社した人間なので、彼の気持ちはよく理解できます。彼は、電通、博報堂、東急エージェンシー、大広、アイアンドエス、アサツー・ディ・ケイ、中京テレビ、中部日本放送、そしてNHKなどを受けましたがすべて履歴書の段階で落とされたそうです。しかし、1社だけ、採用か不採用化、ギリギリまで判断を引っ張った会社がありました。それが、名古屋に本社を置く、フジテレビの系列局「東海テレビ放送」でした。

そんな榊原が、理想の「祭り」にめぐり合う時が来ました。

著者は、そのときのことを以下のように書いています。

「好きこそものの上手なれ、という言葉があるが、祭りを作りたい一心でこの業界にもぐり込んだ榊原にとって、仕事と遊びは極めて近しい関係にあった。純粋に自分自身がやりたい、やってみたいという企画に、社会人として身につけたスキルで肉づけをしていく。残業時間は長くなる一方だったが、そのことによるストレスを感じることはなかった。入社して7年目、彼は仕事で知り合ったアイドルグループのマネージャーから、ある格闘技イベントが東京で人気を集めつつある、という話を聞かされる。K-1というイベントだった」

K-1の創始者である石井和義とその右腕とされた角田信朗との関係を築いた榊原は、1994年12月10日、名古屋レインボーホールに9550人の観衆を集め、「K-1 LEGEND乱」と銘打った大会を開催します。アンディ・フグ、ブランコ・シカティック、アーネスト・ホースト、サム・グレコ、佐竹雅昭といったエース級の選手たちが熱い戦いを繰り広げましたが、じつは第1試合の前に、パトリック・スミス対キモという「特別試合」が行われました。それは、金網の中で行われた、当時でいうところのアルティメット・ルールに則った一戦でした。本家のUFCがアメリカで開始されたのは、その前年のことでした。

このアルティメット・ルールに則った一戦を実現させたことで、榊原がPRIDEにつながる総合格闘技に目覚めたのかというと、そうではないようです。著者は以下のように述べています。

「この時点における榊原に、後に総合格闘技あるいはMMA(ミックスド・マーシャル・アーツ)と呼ばれることになる世界へのシンパシーはまったくない。 『子供には見せたくない試合でしたね。金網があることで、物凄くバイオレンスな感じが増す。まあ、それがUFCの狙いでもあるんでしょうけど・・・・・・。実は、この試合だけ「禁断の果実」というタイトルで「格闘技通信」がビデオで発売してるんです。その中でK-1の選手にインタビューをしてるんですが、「こんな野蛮な競技は競技として成立しない」とか「自分たちは認めない」とか、否定的なコメントばかりなんですよ。この時点では、ぼくも同感でした』 榊原が、日本人が総合格闘技の魅力に目覚めるには、まだふたつの要素が不足していた。時間と、起爆剤である」

榊原信行が高田延彦と会ったのは、1995年10月9日の東京ドームで開催された「新日vsUインター 全面戦争」の少し後でした。この歴史的大会のメインイベントで、高田は武藤敬司の前に敗れ去ります。力士の寺尾関やプロ野球の広島東洋カープの西山選手や正田選手とともに名古屋で痛飲した夜、最後に高田はホテルの客室で榊原と2人だけで飲みます。そのときの様子を、著者は以下のように書いています。

「その瞬間、酔いが一気にとんだ気がした。彼がはっきりと覚えているのは、ベッドに突っ伏す形でなかば独り言のように話をしていた高田の肩が、細かく震え始めたということである。

最強のプロレスラーとも呼ばれた男が、泣いていた。『嗚咽しながら、言うんです。俺はUインターを愛してくれた人を裏切ってしまった。もう引退したい。でも、ヒクソン・グレイシーかマイク・タイソンと戦ってから引退したいって』」

榊原の酔いを吹き飛ばしたのは、高田の涙だけではありませんでした。じつは、榊原は数週間後に、ヒクソン・グレイシーと会う約束をしていたのです。ここから事態は一気に動き出しました。

1997年10月11日の東京ドームで、ついに実現した高田×ヒクソン戦。しかし、勝者の名乗りを受けたのはヒクソンでした。1ラウンド終了まで残り30秒を切ったとき、ヒクソンは高田の右腕を両腕で抱え、一気に腕ひしぎ十字固めを決めに入りました。わたしを含めた観客の多くが「まさか、これで決まってしまうのか」と思った瞬間、高田は右手でヒクソンの左膝を叩き、「ギブアップ」を表明しました。当時の高田について書かれた金子達仁の著書のタイトルは『泣き虫』でしたが、多くの観客は高田のことを「弱虫」だと思いました。

グレイシー柔術の戦士なら、「腕の一本くらいくれてやる!」と覚悟で絶対にタップしなかったでしょう。しかし、高田の場合は高速タップでした。この試合東京ドームで観戦していたわたし自身、「まさか、ギブアップするとは!」と呆然となりました。

思えば、この日の高田は愛車ポルシェを自らが運転して東京ドームにやってきたのです。本書の第五章「13階段」には次のように書かれています。

「東京ドームへは自分のクルマで向かった。

『どうやって東京ドームに行ったのか、ほとんど記憶がないんですよ。そのくせ、目に飛び込んでくる風景ひとつが妙に印象深くって。心のどこかで、ああ、これが見納めか、最後になるのかって思ってたんだろうね』

土曜日の昼間、世田谷から都心に向かう交通の流れはスムースなことが多い。暗澹たる気持ちであとにした自宅から”最終目的地”までは、30分ほどしかかからなかった」

その車をドームの地下駐車場に停め、試合後は再び自らが運転して帰宅したのです。当然ながら、腕を傷めていては運転ができないわけで、最初から無傷で帰還しようとしていたとしか考えられません。

その上、高田はこの大一番の翌日、ハワイに旅立っているのです。以前から決めていた予定だったそうですが、命をかけた真剣勝負を行う者の姿勢ではないことは間違いありません。

ヒクソンと戦うためにリングに向かう高田は、セコンドの安生洋二の姿を見つけて抱き合います。思えば、安生のヒクソン道場への道場破りが失敗したことからUインターが落ちぶれはじめ、ついには総帥の高田がヒクソンと戦うことになったわけです。この高田と安生のハグについて、わたしなどは、「ああ、男の友情だなあ」とけっこう感動したものですが、著者は次のように書いています。

「赤コーナー下に到着した高田は、しばし安生と抱き合った。かつてヒクソンに屈した男と、これから挑もうとする男の抱擁。高田の耳元で安生が何やら囁く。見る者に様々な歴史や物語を思い起こさせる感動的な光景だったが、実は、2人の間にセンチメンタルな感情があったわけではなかった。 『足の裏に松脂をつけすぎちゃったんだよね。ベタベタする感じだったから、安生に抱きつく感じで足の裏をこすって落としてた。安生が言っていたのは『落ち着いていきましょう』ぐらいのことだったんじゃないかな』

これは初めて知りました。こういう真相を知ることは読書の醍醐味ですね。

高田×ヒクソン戦とは何だったのか。最終章「神の見えざる手」で、著者は以下のように世紀の一戦を総括しています。

「高田延彦が目指していたのは、キング・オブ・スポーツの地位だった。ヒクソン・グレイシーにとって、戦いとは命を賭した果し合いだった。1人の男は誇りを賭け、1人の男は命を賭けた。日本人が負け、ブラジル人が勝った。より大切なものを賭けた者が勝った。それがPRIDE・1の真実だった」

わたしには、高田が「誇り」を賭けたというのは、はなはだ疑問です。

ヒクソンは、総じて高田のことを高く評価していません。

一方、高田と同じくプロレスラー出身であっても、船木誠勝のことは高く評価しています。ヒクソンは「船木は、真の戦士であり、サムライだった。ギブアップすることを拒絶し、そのために死の淵まで行ったのだから。そして、試合後、引退を表明したと聞いた。私は彼に対して強い共感を覚え、敬意を抱いた。彼と比べると、高田延彦は戦士ではなく、アスリートだった。腕を極められると、いとも簡単にギブアップした。それは、スポーツマンとしての態度だった」と述べています。ヒクソンとの試合に「誇り」を賭けたのは高田ではなく、船木だったのです。さらに船木は「誇り」だけでなく「命」さえも賭けていました。蛇足ながら、本書の最後に書かれている「神の見えざる手」を思わせるエピソードにしても、単なる「こじつけ」としか思えませんでした。