- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1577 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『ブルーザー・ブロディ 30年目の帰還』 斎藤文彦著(ビジネス社)

2018.07.29

『ブルーザー・ブロディ 30年目の帰還』斎藤文彦著(ビジネス社)を読了。

著者は1962年東京生まれのプロレス・ライターです。プロレスラーの海外武者修行にあこがれ17歳で単身渡米。1981年より取材活動。「週刊プロレス」(ベースボール・マガジン社)創刊時から契約記者として参画。外国人選手のインタビュー記事、巻頭特集記事、別冊編集長などを担当しました。この読書館でも紹介した『プロレス入門』の著者でもあります。

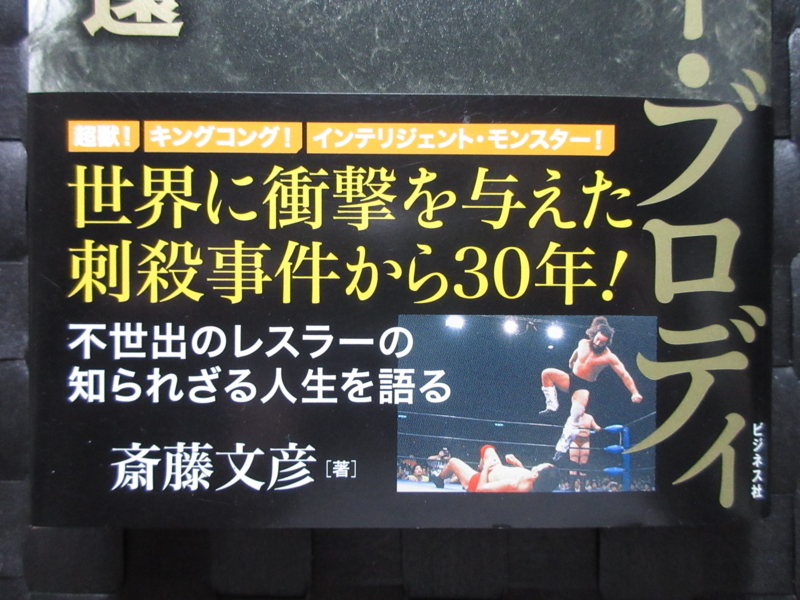

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙はブルーザー・ブロディの顔写真が使われ、帯には「超獣!」「キングコング!」「インテリジェント・モンスター!!」「世界に衝撃を与えた刺殺事件から30年!」「不世出のレスラーの知られざる人生を語る」と書かれています。

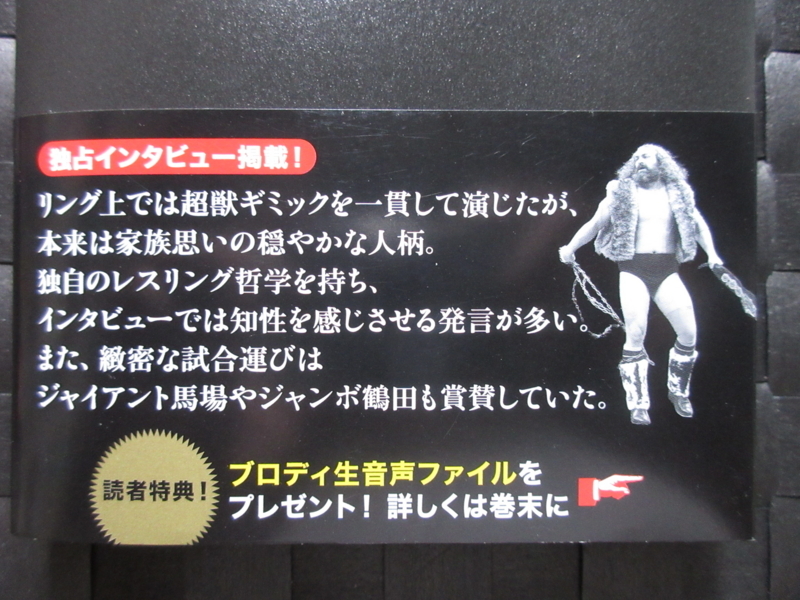

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「独占インタビュー掲載!」「リング上では超獣ギミックを一貫して演じたが、本来は家族思いの穏やかな人柄。独自のレスリング哲学を持ち、インタビューでは知性を感じさせる発言が多い。また、緻密な試合運びはジャイアント馬場やジャンボ鶴田も称賛していた」「読者特典! ブロディ生音声ファイルをプレゼント! 詳しくは巻末に」とあります。

さらにカバー前そでには、「いまから30年前の7月18日、”あなた”はどこにいて、そのニュースを耳にしたのだろう―」と書かれています。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

プロローグ「ブロディが死んだ」という奇妙なウワサ

第1章 プロレスラー、ブルーザー・ブロディ誕生とその栄光

第2章 フミ・サイト―が見たブロディという人物

第3章 ハンセン、ブッチャーらが語る刺殺事件の衝撃

第4章 ブロディはどのように殺されたのか

第5章 ブルーザー・ブロディの遺したもの

エピローグ For the best night of their lives―

初出一覧/参考文献

世界のトップ・レスラーであったブルーザー・ブロディは、1988年7月16日、プエルトリコ・バヤモンのバヤモン・スタジアムでのプロレス興行中、レスラー兼ブッカーのホセ・ゴンザレスと口論を起こし、ドレッシング・ルームにて腹部をナイフで刺されました。刺し傷は肝臓に達し、翌7月17日、ブロディは出血多量により死亡します。痛み止めのために常用していたアスピリンの副作用により出血が止まらなかったとか、興奮剤を服用していたのが裏目に出たなどとされています。裁判では、現場に居合わせたレスラー仲間たちが脅迫を受けたり、出廷要請の通知が届かなかったりしたために揃って証言を拒否し、最終的にホセ・ゴンザレスは正当防衛として無罪判決を得ました。

ブロディ死去のニュースが日本に伝わったとき、「週刊プロレス」の最新号は90パーセントできあがっており、あとは巻頭記事を入稿すればいい状態でしたが、すべてやり直しとなりました。本書にはこう書かれています。

「最初にとりかかったのが表紙の差し替えだった。なにしろ今週号の表紙は、G・馬場であり、コピーは、『みんなで選ぼうハンセン対ブロディ戦。8・29日本武道館はこのカードでイイですね』というものだった。それに対して馬場が左手を前に出し『オットトトト・・・』と答えている。つまり、8月29日、日本武道館で全日本プロレスは『サマーナイト・オールスター・ウォーズ』と銘打ってビッグマッチを開催する計画をしていた」

なんと、ブロディが死ななければ、「夢の対決」と言われたハンセン対ブロディ戦が実現されることになっていたとは・・・返す返すも残念でした。

ブルーザー・ブロディとはいったいどんなプロレスラーだったのでしょうか。第1章「プロレスラー、ブルーザー・ブロディ誕生とその栄光」で、著者が以下のように書いています。

「トレードマークは肩まで伸ばしたダークブラウンのカーリーヘア、長いあごヒゲ、毛皮のベストと毛皮つきの黒皮のブーツ。そして入場シーンで観客席になだれ込んでいって振り回す金属製のチェーン。タイツはいつも無地の黒のショートタイツで、フットボール時代からの古傷だという左ヒザにはグレーのサポーターをつけていた。”Huss,Huss,Huss(ハス、ハス、ハス)”という動物のような雄叫びは、日本では”ウォー、ウォー、ウォー”というカタカナ表記に変換された」

続いて、著者は、ブロディについて以下のように書いています。

「ビジュアル的にはヒール―あるいは怪物―だが、レスラーのタイプとしてはいわゆるヒールのそれではなかった。アメリカン・スタイルのオーソドックスなレスリングの攻防ができた。ホールド技とハイ・インパクト技の”静”と”動”の緩急のリズムと独特の”間”で観客を手のひらに乗せ、対戦相手によって試合の組み立てをいかようにでも変化させつつ、シチュエーションによっては殴る、蹴るのケンカ・ファイト、大流血戦、場外乱闘となんでもこなすオールラウンド・プレーヤーだった」

プロレスラーとしてのブロディには2人の師匠がいました。

1人目は「鉄の爪」フリッツ・フォン・エリックで、2人目がオーストラリア・ツアー中に出逢ったキング・カーティス・イヤウケアでした。著者は以下のように書いています。

「のちにブロディのトレードマークとなる”ハス、ハス、ハスHuss,Huss,Huss”という猛獣のような雄叫び、リング上をぐるぐると徘徊するウォーキング、手の甲をペロっとなめるしぐさ、トランス状態のような天を仰ぐ虚ろな目つきといった独特なジェスチャーの数かずは、もともとはイヤウケアのオリジナルで、この時代にイヤウケア本人から伝授されたものだった。プロレスラーは自己表現としてのこういった所作、自己と他者をはっきり識別させる動作の数かずを”ニュアンスnuance”と呼び、これをひじょうに大切にする」

ブロディの4度目の来日となる1981年(昭和56年)3月の全日本プロレス「第9回チャンピオン・カーニバル&インター・チャンピオン・シリーズ」で、ブロディはジャイアント馬場と対戦しました。事実上の優勝決定戦となった馬場対ブロディ戦でしたが、8分11秒、馬場がフライング・ボディーシザース・ドロップからブロディをフォールし、3年ぶり6度目の優勝を決めました。ここで馬場に喫したフォール負けは「禁断の3カウント」となり、この試合以後、ブロディは生涯最後の来日となる1988年(昭和63年)4月まで、じつに7年間、日本のリングで3カウントのフォール負けを許さなかったのです。

このことについて、著者は以下のように述べています。

「プロレスというジャンルの定義―純粋な競技スポーツであるか、純粋な競技スポーツではなく試合の結末の部分が”演出”されているかどうか―がオープンに議論されるようになったいまだからこそ、試合結果が持つ意味とその絶対性のようなものについて熟考してみる価値がある。プロモーターによって試合結果があらかじめ決められているものであるとするならば、それはいかようにもプロデュースが可能であるはずなのに、ブロディは負けることをつねに拒否した。視点を変えてみれば、プロモーターが試合結果をいかようにもプロデュースすることが可能であるからこそ、むしろブロディは負けることをかたくなに拒否しつづけた、と考えることができる。ここにブロディというプロレスラーの、どの時代のどんなレスラーともまったく異なる、不思議さがある。ブロディは1978年以降、アメリカ国内のどの団体のリングでもいっさいフォール負けを喫していない」

日本のプロレスの歴史において、ブルーザー・ブロディとスタン・ハンセンが合体したのは大きな事件でした。テキサス大学の同級生だった両者が再会したのは1981年12月13日に蔵前国技館で開催された「81世界最強タッグ決定リーグ戦」最終戦でした。タッグ・リーグ戦決勝戦はブロディ&ジミー・スヌーカ対ドリー&テリーのザ・ファンクスというカードでしたが、つい3日前まで新日本プロレスのリングに上がっていたハンセンが私服姿で来場し、ブロディ&スヌーカ組のセコンドとして登場したのです。蔵前国技館に集まったライブの観客だけでなく、日本中のプロレスファンを仰天させた昭和プロレス史の名場面の1つでした。

その後、ハンセン&ブロディの「ミラクルパワー・コンビ」は全日本プロレスのマットで大暴れします。馬場&鶴田組、鶴田&天龍組、ファンクスらとのタッグマッチはプロレス人気を盛り上げました。著者は「チームカラーはハンセンが”陽”で、ブロディが”陰”というイメージだった。ブロディにとっては、ハンセンがいて、ファンクスがいて、馬場がいて、鶴田がいたこの1980年前半がいちばんハッピーな時代だったのかもしれない」と書いています。

第2章「フミ・サイト―が見たブロディという人物」は、著者によるブロディのインタビュー集となっています。その中で、「スター」について語ったブロディの以下の発言が興味深かったです。

「ほんとうのスターとは、長いあいだ持続して光を放つことのできる人間だけをいうんだ。その意味では、わたし、ハンセン、ファンクス、ババ、そしてイノキはスターであり、ウォリアーズやチョーシュー(長州力)はスターとはいえない。なにをやろうとしているかや、次の行動を読みとられてしまうような凡人もスターにはなれない。スターとは、ふつうの人間が考えつかないようなことをやってのける特殊なパワーを持った人間のことをいうんだ」

では、ジャンボ鶴田や天龍源一郎はスターだったのでしょうか?

ブロディが全日本から新日本に転出、そして再び全日本にカムバックしたときのインタビューでは、ブロディのほうから著者に「これはわたしからの質問なんだが、ファンは天龍と鶴田のどちらをほんとうのトップだと思っているんだ?」と問います。著者は「現時点(1988年4月)で全日本プロレスの話題をつねに独占しているのは天龍です。その意味では天龍をトップと考えていいでしょう。ただ、実力や資質、あるいは経験では鶴田のほうが断然上とみる人も多いでしょうから、この判断はひじょうにむずかしいです」と答えます。

この著者の発言に対して、ブロディは「わたしのみたところでは、ガッツとスピリットでは天龍、技術なら鶴田のほうがはるかに上。総合力では鶴田に軍配があがるよ」と語っています。また、ブロディは「プロレスファンは知識を持っているのだ。いったいだれがタフでケンカが強いかよりも、いったいだれがクレバーなのかが重要だ。だからこそわたしと鶴田、わたしと天龍、あるいはハンセンと天龍の闘いにファンが関心を示すわけだ。殴り合いをやったらボクサーがいちばん強いに決まっている。レスラーの価値は、ゲーム展開のうまさで決まるといっていいだろう」とも述べています。

まさに、これがブロディのプロレス観だと言えるでしょう。

さらにブロディは「人気があっても、いいレスラーにはなれない」と断言し、”天龍効果”に巻き込まれているファンについても、「ハートHeartばかりで物事をとらえようとして、ヘッドHeadを使おうとしない。はっきりいわせてもらえば、天龍は決してトップレスラーではないよ、わたしのオーダーでは、日本人なら(1)鶴田(2)天龍(3)猪木、ガイジンでは(1)ブロディ(2)ハンセン(3)ブッチャーとゴーディだな」と述べています。

日本におけるブロディが最も注目されたのは、新日本プロレスのリングに上がったときでした。1985年(昭和60年)3月21日、新日本プロレスの「ビッグファイト・シリーズ第1弾」最終戦の後楽園ホール大会で、ホール南側の最上段にピンスポット照明があてられ、ベートーヴェンの「運命」が鳴り響く中、ダークグレーのスーツ姿でチェーンを手に持ったブロディが長い階段をリングに向かって降りてきました。リングにはアントニオ猪木が立っていました。2人は視線をそらさずに向かい合い、ここに猪木とブロディの闘いが開始されたのです。

猪木との闘いに備えて、ブロディは「鉄人」ルー・テーズより関節技の手ほどきを受けました。著者の「あなたほど独自の、独特なスタイルを確立させているレスラーが、なぜいまさらテーズのコーチを受ける必要があったわけですか?」という著者の質問に対して、ブロディは次のように答えています。

「それは、日本のファンの多くがほんとうの意味でレスリング・ファンであることと深く関係している。日本のファンはゲテものショーやサーカスを観にきているんじゃないということだ。もちろん、わたしもサーカスは嫌いなほうじゃない。わたしの住むサンアントニオにカーニバルが来れば、息子のジェフリーを連れて観にいくだろう。しかし、サーカスは年にいちどだけ町にやって来るからこそ価値がある。いちど観たら、しばらくは十分だからさ。プロレスはスポーツであって、大男のサーカスではない。プロレスは年ねん複雑になっている。だからこそ、多少のエンターテインメント的要素も不可欠だ。しかし、人びとはあくまでもレスリングの勝負を観にきていることを忘れてはいけない」

インタビューによれば、テーズからサブミッションを教わることで、ブロディは猪木にひとつの警告を発したつもりだったそうです。ブロディは「わたしは猪木のスタイルに近いものを学ぶことで自分の弱点を克服しようとしている。それでは、猪木はブロディ・スタイルを身につけているか」と述べ、「猪木スタイルとブロディ・スタイルはまったく異なるふたつの様式のように思われる」と言う著者に対して、こう語ります。

「だから、本物の闘いができるんだ。ふたつのちがうものがぶつかり合うからこそ、人びとはほんとうにベターなのはどちらなのかを知りたがるのだ。わたしと猪木の葛藤はそれほどソフィステケーテッドsophisticated(高度に洗練された、複雑な、教養・知識人向き)なものだよ。相手のスタイルをマスターし、しかも自分のスタイルを全うした者が勝利者となるのだ」

さらに、ブロディは以下のように述べています。

「バトルbattle(闘争)こそスポーツのハートだからだ。レスリングに限らず、いかなるスポーツでもそうだ。プロレスのようにフィジカルphysical(身体の、肉体の、物質の、自然の法則に従った)で、メンタルmental(精神の、知能の、頭に描くイメージ)で、ストラテジックstrategic(戦略的)なスポーツならばなおさらのことだ。もし、これがただのレスリングごっこだったらファンは逃げていってしまう」

「ブロディ選手にとって、プロレスとはいったいなんなのですか?」というストレートな質問をなげかける著者に対して、ブロディは真摯に答えています。

「いちばん大切なことは、わたしにとってレスリングがライブリーフッド(生活の糧)だということだ。リングに上がることによって、わたしは家族を養っている。わたしは過去15年間、闘うことによって家庭を守ってきた。そして、これからもそうやって生きていく。(中略)レスラーという職業はトータルな技術で勝負するものなのだ。ほかの者よりも高い技術を持っていれば、必ず上へ上へと昇っていける。そうすれば、結果的にビッグマネーを稼ぐことができる。もし技術がなかったら、この世界でマネーを稼ぐことはできない。金にならないのだったら、なにかほかの仕事を見つけたほうがいい。レスリングは単なるスポーツじゃないんだ。生活をかけたビジネスなんだ」

そして、ブロディはつねにトップレスラーであるという自負を持っていました。彼は「わたしは前座の第2試合なんかには絶対に出たくない。セミファイナルだっていやだ。わたしはメインイベントで試合をするべきレスラーなのだ。世界タイトルやインターナショナルのチャンピオンベルトを保持していて当然のレスラーだ。もし、主役になれないようなら、もうリングには上がらない」と言い切っています。大変なプライドですが、ある意味で、その強すぎるプライドが彼の命を奪ったのだという見方もできるでしょう。

ブロディには2人の親友とも呼べるプロレスラーがいました。スタン・ハンセンとアブドーラ・ザ・ブッチャーです。

第3章「ハンセン、ブッチャーらが語る刺殺事件の衝撃」では、ブロディ死後に行われた2人へのインタビューが掲載されています。まず、ブロディ死去から1ヵ月の時間を経た後、ハンセンは次のように語っています。

「3年前にフランク(ブロディの本名はフランク・グディッシュ)が新日本プロレスに移った時点で、実質的には俺たちのタッグチームは解散したんだ。それぞれがそれぞれの道をいくには、ちょうどいいタイミングだったんじゃないかな。そして、いつかは闘わなければならない日が来ることをおたがいが知っていた。フランクも俺との試合を楽しみにしていたのではないか、それも日本でね。リングの上の話だけに限っていえば、ブロディが死んでしまって残念なのはそれかな。リングの外での話となると・・・・・・ちょっと言葉ではいい表せないな」

もう1人の親友であったブッチャーの場合は、非常に奇妙なインタビューとなっています。ブロディの死後、彼の霊魂がブッチャーのもとを訪れ、「俺のワイフがいまこちらに向かっている。俺は会いにいってやれない。ブッチ、お前が会ってやってくれ」と訴えかけてきたというのです。ブッチャーが空港に行ってみると、ちょうどブロディの妻と子が到着したところに遭遇し、彼の口からブロディの死を告げてあげたとか。その他にも、ブロディの霊魂はブッチャーの耳元で「俺の家族をよろしく頼む」などとささやきかけてきたそうです。ブッチャーとブロディは10年以上も世界中を一緒に回ったそうですが、彼らの魂は深い部分で結びついていたのでしょうか。

ちなみに、ハンセンとブッチャーという超人気レスラーの2人が初対決したのは、「ブロディメモリアル」の追悼試合においてでした。

第5章「ブルーザー・ブロディの遺したもの」では、ブロディが「インディペンデント」についての考え方を次のように語っています。

「わたしは、わたしこそが最後のインディペンデント(独立した存在)であると考える。インディペンデントであるためのただひとつの方法は、その仕事においてベストであるということです。わたしは最後のインディペンデント・レスラーであり、これからもインディペンデントでありつづけるつもりです。ほかのレスラーはだれか(雇用主)のために働いています。わたしにとってはインディペンデントであることが心地よく、快適なのです」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「ジャイアント馬場も、ジャンボ鶴田ももういない。アブドーラ・ザ・ブッチャーは82歳で、アントニオ猪木は75歳。ドリー・ファンク・ジュニアは77歳になって、フロリダ州オカーラでレスリング・スクールを経営していて、いまでもたまに日本にやって来る。テリー・ファンクは74歳で、テキサス州アマリロの”ダブルクロス牧場”は手放してしまったけれど、アマリロ公害のコンドミニアムで愛妻ヴィッキーさんと仲よく暮している。いちばんの親友のスタン・ハンセンは69歳になった。生きている人たちはみんな公平にトシをとる。ブロディは公平fairという言葉が好きだった」

いまブロディが生きていたとしたら72歳ですが、本書の最後に、著者は「あの日、プエルトリコから天国へ旅立ってしまったブロディは、永遠に42歳のままのイメージでぼくたちのなかに生きているのである」と書きました。

個人的にはブロディとハルク・ホーガン、前田日明との試合を観ることができなかったのは残念でしたが、今も彼の雄姿が目に浮かんできます。テーマ曲「移民の歌」が耳に聞こえてきます。

本書は「プロレスとは何か」を考える上で多くの示唆を含んだ好著でした。