- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1579 プロレス・格闘技・武道 『証言UWF最終章』 船木誠勝+田村潔司+安生洋二+高阪剛+石井和義ほか著(宝島社)

2018.07.31

『証言UWF最終章』船木誠勝+田村潔司+安生洋二+高阪剛+石井和義ほか著(宝島社)を読みました。「3派分裂後の真実」というサブタイトルがついています。3派とは、前田日明のリングス、高田延彦のUWFインターナショナル、そして船木誠勝のパンクラスです。

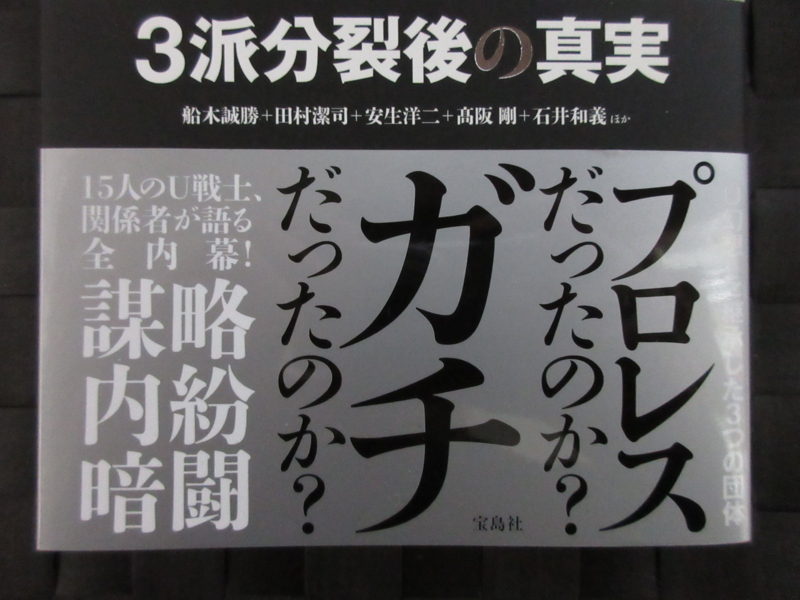

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には前田を中央に高田と船木の顔写真が使われています。こうして改めて見ると、3人ともハンサムですね。あの第二次UWFブームの背景には、彼らのルックスの良さもあったのかもしれません。帯には「”U幻想”を継承した3つの団体」「プロレスだったのか? ガチだったのか?」「15人のU戦士、関係者が語る全内幕!謀略、内紛、暗闘」と書かれています。

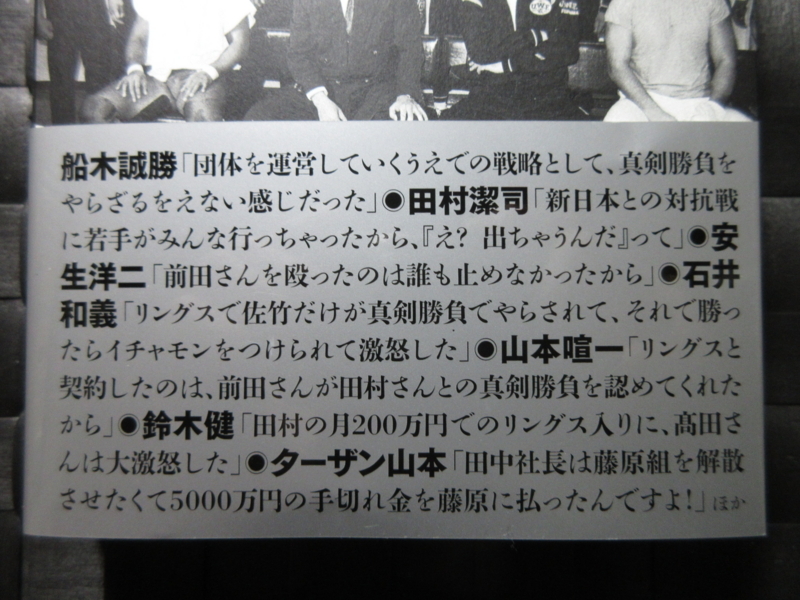

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には、以下のように書かれています。

「1991年1月7日、前田日明の『解散宣言』で約2年半の活動に終止符を打った第二次UWF。その後、前田はリングスを、髙田延彦・安生洋二・宮優光はUWFインターナショナルを、藤原喜明・船木誠勝・鈴木みのるは藤原組(のちに船木と鈴木は藤原と袂を分かちパンクラスを設立)を立ち上げ、UWFは3派に分裂する。表面上はプロレスを敵視し続けてきた男たちの『格闘技への理想』が明確な形となったわけだが、そのリング上は『ガチンコだったのか、アングルだったのか』。第二次UWF、分裂直前の人間関係も含め当事者、関係者たちの証言によって詳らかにする」

カバーを外すと3団体の名が・・・

カバーを外すと3団体の名が・・・

本書は、この読書館でも紹介した『証言UWF』で紹介した本の続編です。同書は『1984年のUWF』への対抗本でした。その他にも、『前田日明が語るUWF全史』、『U.W.F.外伝』が当時の真実を描き出そうとしています。正直、UWFに関しては食傷気味というか、「もう、いいや」という思いもありましたが、「アフターUWF」に焦点が当てられた本書にはわたしがこれまで知らなかったことも多く書かれており、興味深く読みました。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」ターザン山本

第1章 パンクラス「秒殺」に翻弄された男たち

船木誠勝

リングス、Uインターとの差別化のためだった”真剣勝負”

冨宅飛駈

藤原の「ボスは誰だ?」の問いに船木が沈黙し解散へ

尾崎充実

「団体間の揉め事の最中は、スタンガンを携帯していました」

第2章 Uインター「プロレス最強」を信じた男たち

田村潔司

クビ覚悟だった高田への「真剣勝負してください」発言

金原弘光

“真剣勝負”を絶対に許さなかったUインター

山本喧一

リングス要求したに移籍の条件は”田村との真剣勝負”

鈴木健&木下雄一

高田が大激怒した田村のリングス遺跡

第3章 “ポリスマン”二人が語る前田殴打事件の真相

安生洋二&高阪剛

「誰も止めないから」起こった安生の前田殴打事件

第4章 リングス「世界最強を決める」孤独な葛藤

山本宜久

高田に言われた「お前の目つきは前田日明ソックリやな!」

第5章 Uに交わった男たち

石井和義

「リングスに怒ったのは佐竹だけが真剣勝負だったから」

ボブ・バックランド

「ニューヨークの帝王」はUの”噛ませ犬”だったのか?

ターザン山本&谷川貞治

「UWFが通用しなくなったのはグレイシーのせい」

●U系3団体「分裂と確執」完全年表

「はじめに」で、ターザン山本が以下のように述べています。

「UWFはプロレスの歴史上、初めて存在した”運動体”だった。これはもう私がことあるごとに言ってきたことだ。運動体には確固とした理念と思想が必要だ。思想的中枢、犯人は誰だ? どいつだ?

イデオロギー的には佐山聡。存在論的には前田日明。生活感を背負わない理論派の佐山。それを非現実的として対立する前田の皮膚感覚。UWFを代表する二人が両雄並び立たずは当然の結果でもあった。この時点でUはすでに大きな矛盾を抱えたことになる。運動体とは『ともになにかを失うこと』だからだ。見事な形でその法則にハマっていく。

新生UWFが3派に分裂していったことがそれを証明している。どんな運動体、政治の世界においても結局は最後、主導権争いになる。ソ連共産党におけるスターリンとトロツキーがそうだ。あの純度の高い組織と思われていたUにおいてもみんなが『お山の大将』になりたがった。そうでないと分裂はない。Uという概念の利権争い。リングス、Uインター、パンクラス。かつて日本プロレスでも猪木の反乱が日プロ分裂、崩壊を招いた事実と重なる。まさに『UWF、お前もか!』である」

本書はいろんな選手の発言集(証言集)です。

その発言の中から、わたしが知らなかったこと、興味を引かれたこと、「なるほど」と思ったことなどを中心に抜き書き的に紹介していきたいと思います。

「パンクラスを全試合完全実力主義にしたのは、リングスやUインターとの差別化をはかるために、もうこれをやるしかないと思ったんですよ。お金もないし、ある程度名前が知られてる選手も、自分と鈴木しかいない。だからもう、究極の奥の手をつかうしかないなって。だからパンクラスのスタイルというのは、実際に俺たちの理想のスタイルではあったけれど、それ以上に団体を運営していくうえでの戦略として、やらざるをえない感じだったんです」(船木誠勝)

「パンクラスはUWFの最終形として旗揚げしたとき、『21世紀のプロレスです』と言ったんですけど、実際にやってみたら、21世紀のプロレスじゃなかった。UWFからの流れを汲んだ、プロレスの興行形態で格闘技をやるというのは苦しかったですよ。パンクラスを始めてから、ホントに心からうれしいとか、試合後に笑えることはありませんでしたから。団体のエースや経営者が格闘技の競技者を兼ねるのは無理だってわかりました。

そのなかで、UWF時代に前田さんが言っていたことも、理解できるようになっていったんですよ。やっぱり、興行団体として考えた場合、エースが勝ったり負けたりっていうのはつらいですよね。エースが負けると客足が落ちるとか、外国人がチャンピオンになるとお客がなかなか入らないとか、そういうのもパンクラスになって、ようやくわかったんで」(船木誠勝)

「それこそ、リングスとパンクラスがいちばん揉めているときに、僕は前田さんと会ってるんですよ。新生U関係者の何回忌かの法要があって、尾崎(充実)社長のところに案内が来たんですけど、尾崎さんは仕事であかんくて、船木さんと鈴木さんも海外に行かなきゃいけないかなにかで、僕が一人で行くことになったんですよ。そしたら、選手は撲と前田さんだけが来ていて、『お疲れ様です』って挨拶したら、『おう』みたいな感じだったんですけど。墓参りして帰るとき、ちょうど同じ墓地に高田さんのお父さんのお墓もあったんで、前田さんから『高田のお父さんの墓もあるから、墓参りしていこう』って言われて。お墓の周りに草が生えているのを、僕と前田さんの二人できれいにしてお参りして。帰りにちょっと食事して、『ちゃんと給料もらってるか?』『頑張れよ』って、いちばん揉めてるときに言ってもらえたんですよね」(冨宅飛駈)

わたしは、この冨宅飛駈の証言を読んで非常に感動しました。そして、前田日明という人に深い尊敬の念を抱きました。全UWF関係者の中でも最も多忙だったはずの前田が知人の法要にきちんと参列する。それだけでも凄いことなのに、袂を分かった高田の父親の墓を掃除してお参りする・・・・・・どれだけ、前田日明という人は人間の器が大きいのでしょうか。これを読んで高田延彦が何を思うでしょうか?

前田と高田の2人の下で選手として試合をしたのが田村潔司です。彼について、本書には以下のように書かれています。

「U系の選手は多くいるが、『UWF』と『UWFスタイルの闘い』に誰よりも強いこだわりを持っているのは、間違いなく田村潔司だろう。田村は1988年7月7日に、新弟子第1号として新生UWFに入門。翌89年5月21日に鈴木みのる戦でデビューし、その後、UWFインターナショナル、リングスと渡り歩いた生粋のU戦士。

今年キャリア29年を迎えたが、驚くべきことに、田村はその29年の間にUWFスタイルと格闘技の試合しかしておらず、通常のプロレスの試合はただの一度も経験していない。そんなプロレスラーは、田村潔司ただ一人だ」

91年の新生UWF解散で3派に分裂したとき、Uインター参戦を決めたのも、そのUへの強いこだわりからでした。全試合完全実力主義をうたい、「UWF最後の扉を開いた」といわれたパンクラスの闘いは、田村の目にはUWFの大事な部分が抜け落ちているように見えたようです。

「たとえば俺がUインターで初めて桜庭とやった試合(96年3月1日、日本武道館)は、ある意味でパンクラスと同じ類の試合だけど、パンクラスの『勝ち』にこだわる試合と比べると、俺は絶対に桜庭vs田村戦のほうが面白いと思うんで。パンクラスの試合を観たとき、衝撃や凄さは伝わったんだけど、お客さんを取り込んで考えると、少し違ったんだよ」(田村潔司)

田村と同じく、Uインターとリングスで闘った金原弘光は、今になって改めてヒクソン・グレイシーの凄さを感じるそうです。

「道場破りにしても、あそこに行った安生さんも凄いけど、その場で対戦要求を受けるヒクソンも凄いよ。これが逆の立場で考えたらさ、Uインターに道場破りが来て、いきなり高田さんが受けて立つなんてありえないでしょ? まずは、俺ら若手が受けて立つわけじゃん。これは前田さんだろうが、船木さんだろうが、猪木さんだろうが、みんな同じだよね。でもヒクソンは、日本から安生さんが来たら、弟子にやらせるんじゃなくて、いきなり本人が受けて立ったわけでしょ。それは凄いなあって。若い頃は、そんなふうに思わなかったけど、いま俺はヒクソンのことを尊敬するようになったよ」(金原弘光)

「リングスの試合は、シュートとワークが混ざっていたから、基本的にリングスは実力主義の部分が強いのかなって感じはしたよね。それでリングスは、ジャパン同士でシュートをやることもあったから、普段の練習でも同じ道場にいながら、お互い手の内をあんまり見せない感じがした。

でも、それって良し悪しがあってさ。Uインターやキングダムでは、練習はみんなでやって強くなろうって感じだったから、いろんな人とスパーリングやって、みんなのレベルが上がっていったけど、リングスは個人練習がけっこう多くて、選手全体を底上げするようなことがなかったと思う。個人練習が多いと、知識って広がらないからさ。だからリングスジャパンの選手とスパーリングすると、ああ、細かいテクニックはあんまり知らないんだな。Uインターのほうが、やっぱり進んでたんだなって感じたからね」(金原弘光)

そのリングスは、99年10月からオープンフィンガーグローブを着用し、スタンドでの顔面パンチを解禁しました。グラウンド状態での顔面パンチを禁じたMMAであるKOKルールを全面的に導入し、ついに全試合リアルファイトへと移行しました。これによって、U系の試合はすべて真剣勝負の格闘技となったのです。84年7月の「UWF無限大記念日」から15年3ヵ月。ここにUの運動は完結したのでした。

「UWFのプロレスから格闘技へという流れは、佐山さん、前田さん、高田さんらがつくり、船木さんや鈴木さんが踏み出し、俺らの世代で実現させたんだよね。そこは胸を張って言うことができるよ」(金原弘光)

Uインターからリングスに移籍した田村を追ったのが山本喧一です。山本のリングス移籍の際に要求したことは田村との真剣勝負の実現だったとか。

「僕は福岡大会のとき、前田さんの控え室まで押しかけて、試合の1時間前まで直談判したんですよ。そしたら田村さんも、和田さんに連れられて前田さんの部屋に来たんで、僕はその場で『田村さん、僕の真剣勝負、受けて下さい』って言ったんです。僕はなんだかんだ言って、そこで『おお、やってやるよ』っていう言葉が返ってくると期待していた。でも、田村さんの口から出たのは全然違う言葉で、『お前ね、これは組織が決めたことだから。そんなにやりたいなら、パンクラスでもPRIDEでも行けよ』って言われたんで、心底ガッカリしたんですよ」(山本喧一)

リングスジャパン生え抜きの選手として活躍したのが山本宜久でした。190センチという日本人離れした体格を生かして多くの外国人強豪と戦いました。リングスにおける前田日明引退試合の対戦相手も務めています。後に高田道場などにも所属しましたが、もともとは新生UWFの4期生でした。道場では、練習生として理不尽な暴力も経験したといいます。

その相手が船木選手というので、その意外さに驚きました。

「スパーリングが終わって、リングから下りたら船木さんに思いっきりぶん殴られたんですよ。口が開かなくなって、飯も食えないくらいだったんですけど、それでも2日間は病院に行かなかったですね。当時は練習生がケガで病院に行くなんてありえないという雰囲気だったんです。でも、もう喋れないくらいに口の状態が悪くなってしまったんで病院に行ったら、アゴが複雑骨折していました。すぐにワイヤーで固定されて、それから1ヵ月ちょっとは流動食で過ごすことになりました。やっぱり固形物を食べないと、人間ってストレスが溜まるんですよ。体重も15キロくらい落ちましたから。いまだったら大問題というか、警察沙汰になってると思いますけど、昔はそれが当たり前というか、日常茶飯事で、みんな見て見ぬ振りをしていましたからね。でも、僕はこのときのことを忘れてないし、船木さんに対しても思うところはありましたね」(山本宜久)

本書のはK-1のプロデューサーとして一世を風靡した石井和義氏も登場しており、UWFについて語っています。

「最初のUWFですか? それは観てないですね。新生になってからは1回観に行ったことはあります。普通にチケットを貰ってね。たぶん有明の試合だったと思うんだけど、コンサートみたいなイメージでしたね。優秀なプロモーターがいて、オシャレな新しい感覚を持ってやってるな、というのは感じました。でもまぁプロレスだな、と。異種格闘技みたいな売り方だったので、どんなもんかと思いましたけど、それはプロが見たら一発でわかります。真剣勝負っぽく見せた、新しいプロレスをやってるんだなと。あの頃の正道会館は他流試合やほかの流派のトーナメントに出て、真剣勝負をやってましたから。それとは違うものと思いました」(石井和義)

「リングスと正道会館が提携している頃、前田さんと車の中で会話したことを僕はいまだに覚えてますよ。僕はそこで『真剣勝負やったらどう?』って言ったんです。リアルファイトのほうが絶対面白いし、もうそういう時期がきてるよって。そしたら『田中(正悟)先生にも相談しなくちゃいけないですし、自分1人では決められませんから』みたいな感じでね。あのときにリングスがリアルファイトに踏み込んでいたら、たぶん前田さんの一人勝ちだったと思いますよ。選手は揃っていたし、中継もあるし、なんぼでもできるんやって。僕は立ち技の最高峰やるから、総合は前田さんがやったらええやんかって思ったんですけどね」(石井和義)

歴史に「if」は通用しませんが、確かに石井氏の言うように、リングスがリアルファイト路線を走っていたら、世界の格闘技の歴史は変わっていたでしょう。その後のPRIDEも生まれなかったかもしれません。なにしろ、PRIDEで強さを誇ったイヤーメンコ・ヒョードルも、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラもリングスの出身なのですから。そこに全盛期のクリス・ドールマンやヴォルク・ハン、さらにはヒクソン・グレイシーにアレクサンドル・カレリンらがリアルファイトで絡んでいったとしたら・・・・・・想像しただけでワクワクします。前田が構想していたリングスの世界ネットワークも実現していたことでしょう。返す返すも残念です。この読書館でも紹介した『真説・佐山サトル』と併せて本書を読めば、UWFに始まる総合格闘技の歩みはもともと佐山と前田という2人の若者の理想から生まれたものだということがよくわかるでしょう。