- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1596 プロレス・格闘技・武道 『プロレス入門Ⅱ』 斎藤文彦著(ビジネス社)

2018.09.09

『プロレス入門Ⅱ』斎藤文彦著(ビジネス社)を読みました。

本書は、この読書館でも紹介した『プロレス入門』の続編です。前作のサブタイトルは「神がみと伝説の男たちのヒストリー」でしたが、本書のサブタイトルは「スーパースター、レジェンドたちの136の物語」です。この読書館でも紹介した『ブルーザー・ブロディ 30年目の帰還』を今年発表した著者は、1962年東京生まれのプロレス・ライターです。以前、「週刊プロレス」でコラムを書いていました。奥様(事実婚)は精神科医の香山リカ氏だそうです。これは初めて知りました。

150年にわたる日米プロレス史を紐解いた『プロレス入門 歴史編』といえる前作の装丁は真っ赤でしたが、プロレスラーたちへのインタビュー集である本書は鮮やかな青一色となっています。赤は「燃える闘魂」、青は「闘いの大海原」を連想しますね。そう、わたしは昭和の新日本プロレスを愛する者であり、筋金入りの「猪木信者」であります。猪木さん、車椅子に乗って北朝鮮を訪れていましたね。どうか、偉大な「燃える闘魂」の晩節を汚してほしくないものです。

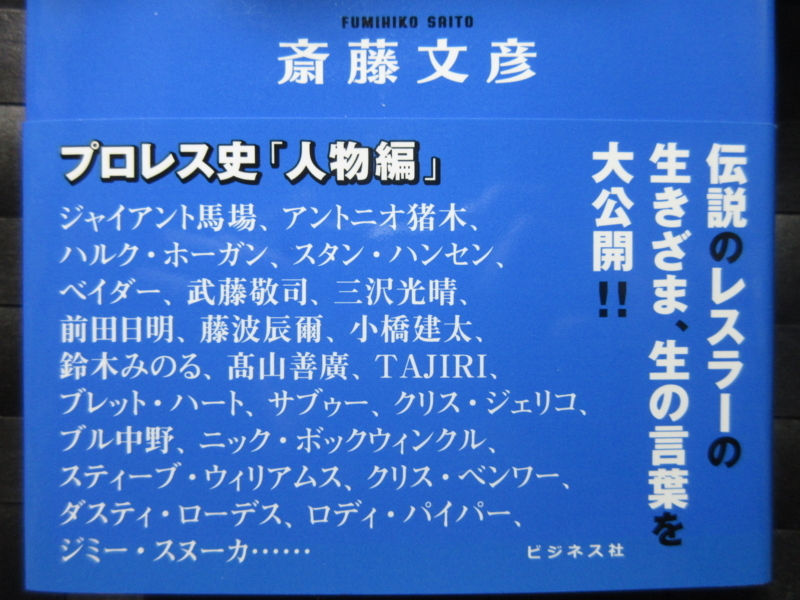

本書の帯

本書の帯

やはり青の帯には「プロレス史『人物編』」として、ジャイアント馬場、アントニオ猪木、ハルク・ホーガン、スタン・ハンセン、ベイダー、武藤敬司、三沢光晴、前田日明、藤波辰爾、小橋建太、鈴木みのる、髙山善廣、TAJIRI、ブレット・ハート、サブゥー、クリス・ジェリコ、ブル中野、ニック・ボックウィンクル、スティーブ・ウィリアムス、クリス・ベンワー、ダスティ・ローデス、ロディ・バイパー、ジミー・スヌーカ・・・・・・といったプロレスラーたちの名前が並び、「伝説のレスラーの生きざま、生の言葉を大公開!!」と書かれています。

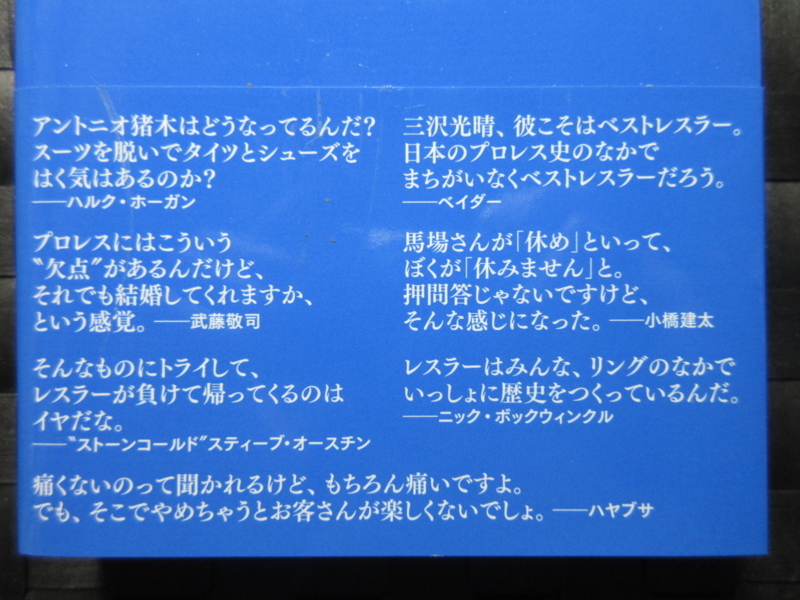

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下のように書かれています。

「アントニオ猪木はどうなってるんだ?

スーツを脱いでタイツとシューズをはく気はあるのか?」

―ハルク・ホーガン

「プロレスにはこういう”欠点”があるんだけど、

それでも結婚してくれますか、という感覚」

―武藤敬司

「そんなものにトライして、

レスラーが負けて帰ってくるのはイヤだな」

―”ストーンコールド”スティーブ・オースチン

「三沢光晴、彼こそはベストレスラー。

日本のプロレス史の中で間違いなくベストレスラーだろう」

―ベイダー

「馬場さんが『休め』といって、ぼくが『休みません』と。

押問答じゃないですけど、そんな感じになった」

―小橋建太

「レスラーはみんな、リングのなかでいっしょに歴史を作っているんだ」

―ニック・ボックウィンクル

「痛くないのって聞かれるけど、もちろん痛いですよ。

でも、そこでやめちゃうとお客さんが楽しくないでしょ」

―ハヤブサ

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

第1章 ボーイズはボーイズ Boys Will Be Boys

〈日本人レスラー編〉

第2章 ボーイズはボーイズ Boys Will Be Boys

〈外国人レスラー編〉

第3章 ガールズはガールズ Girls Will Be Girls

〈女子プロレス編〉

第4章 トリビュート Tribute〈天に召されたスーパースターたち〉

「おわりに」

「人物索引」

本書は、なんと700ページ以上あります。

膨大な数のプロレスラーへのインタビューや追悼記事などが掲載されており、それらが書かれた時期もバラバラです。本書の全貌を紹介するのは到底不可能ですので、「プロレスとは何か」というテーマに触れられているレスラーの発言、いわばプロレスの本質論を以下にピックアップしたいと思います。

「オレも子どもを持つ親なんだけど、ガキってさ、観だしたらすぐにプロレスに興味持っちゃうよ。格闘技の番組とかみせても、子どもたちは興味を示さない。でも、プロレスには食いついてくる。プロレスってバラエティに富んでるでしょ。技術論だけでやってないでしょ。そのへんもプロレスの潜在力なのかな」―武藤敬司

「いまこのプロレスというビジネスでなにがいちばん困ることかといったらね、勝ち負けがどうでもいいものになってることだよ。昔はね、勝ち負けのリスクがすごくあったよ。もしかしたらね、オレが中邑真輔からベルトを獲った試合はね、最近の(試合の)なかではその勝ち負けのリスクという部分がすごく注目された試合だったのかもしれない。そこがファンの心をくすぐったのかもしれない。あれー、どっちが勝つんだろうって」―武藤敬司

「(総合格闘技、プロ格闘技というジャンルが誕生して、それが大ブームになった)その影響は大きかったと思いますよ、オレも。だけど、プロレスってね、こう考えればいいんじゃないかと思うんです。……ずっと恋愛しててね、(プロレスには)ほんとうはこういう”欠点”があるんだけど、それでも結婚してくれますか、という感覚。生い立ちはこうですけれど、そういうのをわかったうえで、結婚してくれますかって。それで結ばれたふたりの愛って、ものすごく強いと思う」―武藤敬司

「シュートファイトで負けたレスラーは、レスラーとしての人気も落ちるよ。これははっきりしている。きのうもファンとしゃべる機会があったんだけど、シュート・ファイトも観るし、プロレスも観るといっていた。オレもそのへんはどうなっているのか知っておきたかった。シュート・ファイトが人気があるならそれはそれでいい。でも、プロレスはずっとつづくよ。Always gonna be around.プロレスのほうがベターに決まってるじゃないか」―ストーンコールド

「アンドレ・ザ・ジャイアントがいた。アブドーラ・ザ・ブッチャーがいた。ヘイスタック・カルホーンがいた。わたしのようにマスクをかぶった正体不明の男がいた。観客はなにを求めていたのか。それはミスティーク mystique (神秘性)だ。レスリングとは、そういう不思議なクオリティー=質を現実のものとして観客に提供する芸術なのです」―マスクド・スーパースター

「MMA(ミックスト・マーシャルアーツ)は好きになれない。バーのケンカのようなものをそのまま観客に提供しているだけのショー。レスリングがショーだというのなら、MMAもジャスト・アナザー・ショーだ」―マスクド・スーパースター

「MMAはケージ(金網)を使うのに、試合中に金網そのものを攻撃に利用する選手はいない。生きるか死ぬかの闘いであるならば、なんでもありの競技であるならば、そこにある金網を”凶器”として巧みに操る選手がひとりくらいいてもいいはずなのに、なぜかそういうシーンはない。それはルールで認められていない、というのは説明としては不十分でしょう。レスリングにも金網マッチはありますが、金網は対戦相手の顔面をこすりつけるために使われます」―マスクド・スーパースター

「シリアスでハードなレスリングをみせてもお客さんがまったく集まらないこともあれば、こんな茶番みたいなことをやったらイカンというような試合にワーッと人が群がったり、ベビーフェイスとしてやっていたときは鳴かず飛ばずだった選手が、ヒールに転向したとたん人気者になってしまったりね。まったくもって、プロレスは気まぐれな生き物なのだ。わたしほどのベテランになっても、飼い慣らすのは容易なことではない」―ニック・ボックウィンクル

「この難解さがプロフェッショナル・レスリングのおもしろさだ。だから、いったんプロレスという職業を選んだ者は、もう抜け出すことができないのだ。一種のドラッグのようなものだね。プロレスラーは傑出したアスリートであると同時に、エンターテイナーでなければならないし、またリングを降りれば一流のビジネスマンでなkればならない。このうちひとつでも欠けていたら、トップの座には立てない」―ニック・ボックウィンクル

「オレたちだって、殴られりゃあ痛いし、リングの上じゃあイイ格好ばかりもできない。強いていえば、お金をたくさんもらえることくらいかな。アメリカン・スタイルがどうの、日本のスタイルがどうのなんていう人たちがよくいるけど、オレにいわせれば、アホかっちゅうの。オレらレスラーが体張って、いいレスリングをやれば、お客さんは喜ぶってことよ。プロなんだから、お客に喜んでもらえないファイトをしてたんじゃ通用しない」―上田馬之助

それでは、著者自身の考える「プロレス」とは?

「おわりに」で、以下のように書いています。

「プロレスとはいったいなんなのか。いささか大げさな表現になってしまうが、プロレスとは、肉体と精神のボーダーレスな領域、プロレスラーとプロレスファンだけがたどり着く言語を必要としないコミュニケーション領域なのではないだろうか―。だからこそ、プロレスというものをもっとよく知り、もっともっと理解を深めていくためには、プロレスのヘリテージ heritage (文化的遺産、歴史と伝統)について学ぶことが重要なのだ、とぼくは考える」

それにしても、歴史編・人物編の2冊が揃って前代未聞の「プロレス入門」が誕生しました。正直言って、本書は『プロレス入門』というタイトルよりも、『プロレス問答』とか『プロレスラー入門』などとしたほうがふさわしかった気もしますけど・・・・・・。

最後に出てくるエピソードの1つですが、ジミー・スヌーカとジョー山中と内田裕也が六本木のイタリアン料理店「チャールストン・アンド・サン」で意気投合し、深夜に「観客論」について語り合ったという話が良かったですね。