- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.10.21

『怪異古生物考』土屋健=著、荻野慎諧=監修、久正人=イラスト(技術評論社)を読みました。

世界各地に残る「怪異」、具体的には幻獣や妖怪の正体を解明してゆくスリリングな知的興奮の書でした。著者はオフィス ジオパレオント代表で、サイエンスライターです。埼玉県生まれ。金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。その後、科学雑誌「Newton」の編集記者、部長代理を経て独立し、現職。地質学、古生物学をテーマとした雑誌等への寄稿、著作多数。

本 書の帯

書の帯

カバー表紙には一つ目の神・キュクロプスが巨大な頭蓋骨を持ったイラストが描かれ、帯には「『架空』であるはずの『竜』や『天狗』の骨が、むかしはどこでもみつかった。『無知』や『迷信』のせいじゃない。そこにはすごい叡智があったのだ。化物と実在の証拠をつなぐ『新化け物学』、誕生!」「荒俣宏氏推薦!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のように書かれています。

「『怪異』って、想像の産物じゃない? 怪異は、何でもかんでも”架空”というわけではない。モデルとなった『何か』が存在し、その記憶が『怪異』として残っている。科学的考察のもと、『怪異』と『正体』が結びついていく。あの『怪異』の正体って、コレだったの!?」

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「世界各地に残る、さまざまな伝承や伝説、物語。そうした伝承・伝説・物語には、『怪異』がよく登場します。西洋世界だとユニコーンやグリフォン、アラブ世界だとルフ、東洋の龍、日本のぬえ、天狗などが有名どころです。こうした怪異、単なる”架空の産物”と思っていませんか? 実は、怪異は、何でもかんでも架空というわけではありません。モデルとなった『何か』が存在することがけっこうあります。遠い遠い昔、人々が出会った『何か』が、長い年月をかけて『怪異』に変化して伝説や物語に残っているのです。本書は、古今東西の有名怪異9体に着目。プロの学者が繰り広げる科学的考察をもとに、その『正体』に迫ります。昔の人は、一体何に出会って、その怪異を生み出したのでしょうか?」

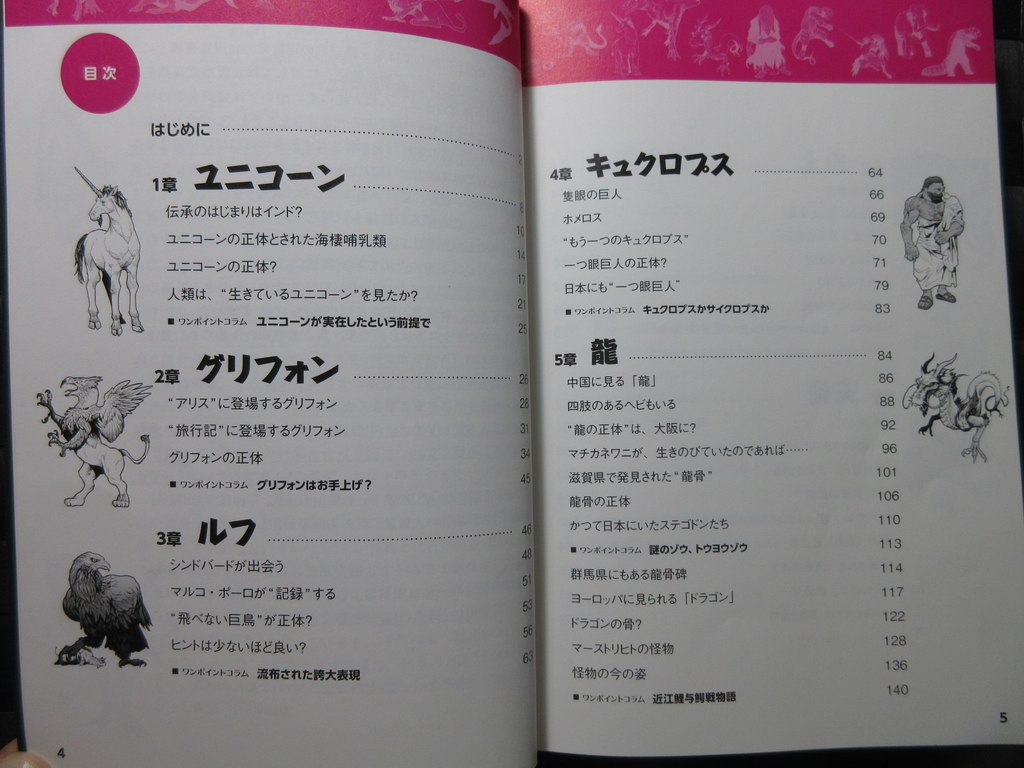

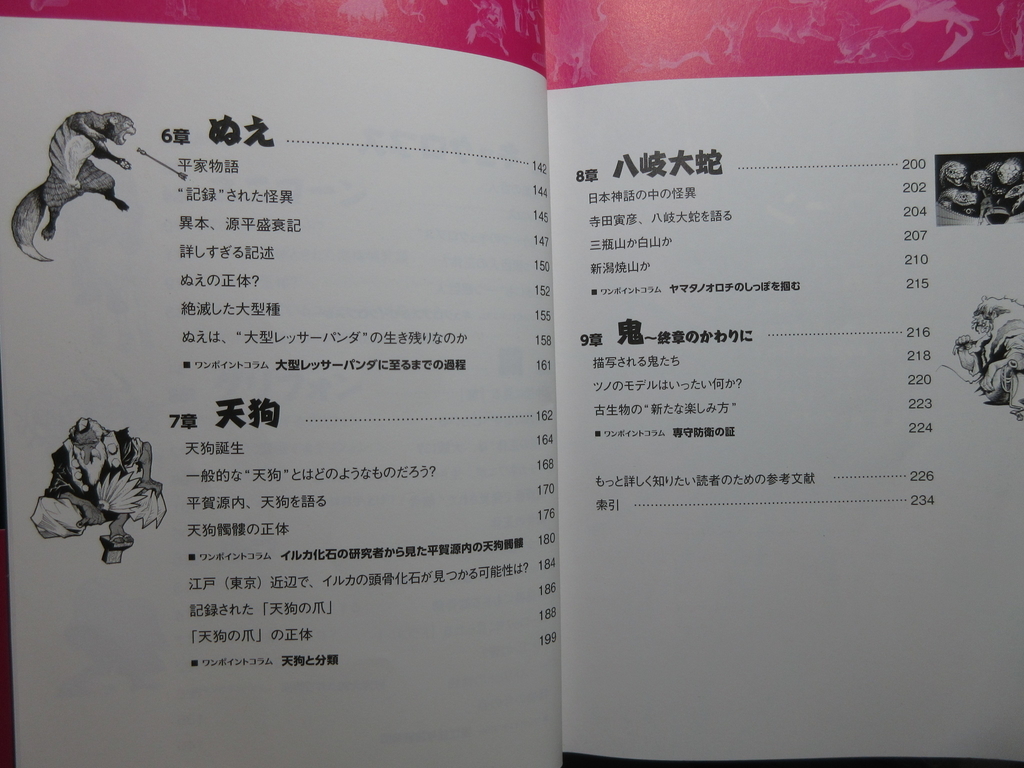

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

1章 ユニコーン

2章 グリフォン

3章 ルフ

4章 キュクロプス

5章 龍

6章 ぬえ

7章 天狗

8章 八岐大蛇

9章 鬼~終章のかわりに

「索引」

「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「世界各地には、さまざまな伝承や伝説、物語があります。そして、そうした伝承、物語を彩る存在が『怪異』です。よく知られる怪異といえば、たとえば、西洋世界のユニコーンやグリフォン、アラブ世界のルフ、東洋では龍、日本ではぬえ、天狗などを挙げることができるでしょう。こうした怪異は、各地の文化になじみ、時には国旗に使われたり、権力の象徴とされたり、あるいは、創作物において重要な役割を果たしたりします」

「化石」を研究する「古生物学」は、怪異と実に親和性が高いとして、次のように述べられます。

「怪異が生まれるにあたり、『化石をモデルとしたのではないか』という例はいくつもあります。化石が化石として、つまり、過去の生物の遺骸として科学的に正しく認識されるようになったのは、そう遠い昔の話ではありません。化石が化石として認識されるまでは、人々は化石からさまざまなものを想像して、怪異を創造していたのではないか、とみられています。あるいは、すでに創造されていた怪異と化石を関連づけていた、という場合もあったようです」

ユニコーンの正体はイッカク?

ユニコーンの正体はイッカク?

最初に登場するのは、一角獣の「ユニコーン」です。「ユニコーンの正体とされた海棲哺乳類」として、著者は以下のように述べています。

「ユニコーンのツノについては、メガステネスが『螺旋状痕がある』と報告している。この記述が詐欺師たちにとって、格好の材料となった。すなわち、螺旋状痕のある長いツノがあれば、それを『ユニコーンのツノ』として、売り込むことが可能だったのだ。白羽の矢が立ったのは、イッカクである。イッカクは北緯60度よりも北野大西洋海域に暮らすハクジラの仲間だ。学名は『モノドン・モノケロス(Monodon monoceros)』。『イッカク(一角)』の名が示すように、長いツノのようなつくりを1本持つ。しかし、実際にはこれはツノではなく、発達した牙である」

プロトケラトプスの埋没姿勢

プロトケラトプスの埋没姿勢

グリフォンの埋没姿勢

グリフォンの埋没姿勢

続いて登場する「グリフォン」はワシの前半身とライオンの後半身を持つ怪異ですが、この正体は恐竜プロトケラトプスであるといいます。プロトケラトプスの地中に埋没した化石を後世の人々が発見して、グリフォンのような怪異を想像したというのです。

アラブ世界で知られる巨大な猛禽類「ルフ」は「ロック鳥」とも呼ばれますが、その正体の最有力候補はエピオルニスという飛べない鳥だそうです。あと、ティラノティタン、スピノサウルス、カルカロドントサウルスといった恐竜の化石もルフをイメージさせます。

キュクロプスの正体はケナガマンモス?

キュクロプスの正体はケナガマンモス?

「ギリシャ神話」にも登場する一つ眼の神「キュクロプス」は、ケナガマンモスなどのゾウ類の頭骨から想像された可能性が高いといいます。東洋を代表する怪異である「龍」は、蛇やワニがモデルという考えもありますが、トウヨウゾウ、コウガゾウ、ミエゾウ、アケボノゾウなどのかつて日本にいたステゴドン属の牙の骨、あるいはヤベオオツノジカという古代鹿のツノの骨が「龍骨」とされて、龍のイメージが出来上がっていったと考えられるそうです。同様に、西洋のドラゴンの骨はホラアナグマ、シバテリウムやジラフォケリックスなどのキリン類、さらには古代の海の大トカゲであるモササウルスの骨から想像された可能性が高いといいます。

鵺(ぬえ)

鵺(ぬえ)

レッサーパンダ

レッサーパンダ

「鵺(ぬえ)」といえば、頭は猿、背は虎、尾は狐、手足は狸とされ、平安の都を騒がせた日本の怪異です。本書の監修者である古生物学者の荻野慎諧氏は、その正体を実在の動物を考えます。その動物とは、ずばり、レッサーパンダ。学名は「アイルルス・フルゲンス」といいます。本書には以下のように書かれています。

「ぬえにおいては『頭』『背』『足』『尾』と部位によって描写が分かれているが、アイルルス・フルゲンスも、『頭』『背』『足』『尾』で毛色が異なるという特徴がある。頭が猿に見えるかどうかは別にしても、吻部が短いという点では、似ているといえなくもない。背はトラ、足はタヌキ、尾はキツネという表現は、許容の範囲内にあるように思える。レッサーパンダという動物を知らなかった人々にとっては、レッサーパンダは『大猫』とも『大狸』ともいえないような特徴を持っているように見えたとしても不思議はない。加えて鳴き声も妙であるということであれば、既知の動物の特徴を引用しつつ、見たままを記載するしかなかったのだろう」

烏天狗の正体はイシイルカ?

烏天狗の正体はイシイルカ?

1770年、平賀源内は「風来山人」のペンネームで『天狗髑髏鑑定縁起』を発表し、天狗の髑髏(頭骨)の実在を公表しました。しかし、著者はその正体はイシイルカの頭骨であるとして、以下のように述べています。

「平賀は『イルカの頭骨を知らなかった』のではないだろうか。仮に、現在の東京湾でも比較的見ることのできるスナメリを江戸中期に見ることができたとしても、スナメリの吻部はほとんど突出しておらず、スナメリの頭部と天狗髑髏を関連づけるのは難しい。知らないからこそ、推理を働かせ、自分の知る怪異と結びつける。これは、本書で紹介している他の多くの怪異と通ずる点だ。こうした事態は、現生種の骨よりも、化石の方が発生しやすい。すなわち、イルカを知らず、その頭骨化石を見つけて、それをもとに天狗髑髏を論じていたのではないだろうか」

八岐大蛇の正体は火山噴火の溶岩?

八岐大蛇の正体は火山噴火の溶岩?

「天狗髑髏」の正体がイシイルカの頭骨なら、「天狗の爪」の正体は古代の巨大ザメであるメガロドンの歯化石でした。そして日本神話である『古事記』に登場する「八岐大蛇(やまたのおろち)」の正体は、物理学者で随筆家の寺田寅彦が噴火した火山を下る溶岩ではないかと述べています。三瓶山か白山か新潟焼山か、いずれにしろ火山噴火に由来する怪異が八岐大蛇であるというのです。

そして、本書の最後に登場するのは「鬼」です。「鬼」という怪異の中で気になるのはツノであると、監修者の荻野氏は述べます。鬼には左右の眼窩の上に2つのツノがありますが、これに相当するのは中型の肉食恐竜であるカルノタウルスだといいます。しかし、このカルノタウルスの化石の産出地はアルゼンチンであり、日本の怪異の正体とするのはちょっと無理があるかも……。

鬼の正体は カルノタウルス?

鬼の正体は カルノタウルス?

荻野氏は、「検証の終わりに」で以下のように述べています。

「古い文献というのは、当時の知識層が書き記したものです。もちろん荒唐無稽なものも多いのですが、真面目に現象を観察して記載した学術的価値のあるものも少なくない。私はそう思っています。1000年謎だった生き物を放っておかず、見直してみる。たとえば、道路を作ったり田畑を開墾したり、昔の生活の中でも化石に出会う機会は少なかったと思います。山奥の土地が1000万年前まで海だった、といって誰でも理解できるようになるのは現代になってからのことです。このような前提であらためて考えてみると、わからないなりに記載されたものの由来は、おのおのの時代の知識に依存していることになります」

続けて、荻野氏は、本書で怪異古生物考という壮大な「不思議」と「科学」が合体した考察について、以下のように述べるのでした。

「いま語り継がれている『不思議』は、ロマンを感じることも大事ですが、科学的な研究をはじめるスタート地点でもあると思っています。その視線が注がれる先に巨大な怪獣が見えていても、正体の定かでない幽霊が見えていても、記録の方法は時代を通じて変わらない『描写』が見られます。目撃譚が真摯に記されたものであれば、後の世に検証することができます。今回あつかった文献の著者をはじめ、孜々営々と記録を残し続けてくださった多くの先達に、この場を借りてあらためて敬意と感謝を表したいと思います」

荻野氏は監修書である本書が刊行された直後に、自身初の単著となる『古生物学者、妖怪を掘る』(NHK出版新書)を上梓しています。「新化け物学」の時代が拓けることを大いに期待しています。