- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1653 プロレス・格闘技・武道 『「プロレス」という文化』 岡村正史(ミネルヴァ書房)

2019.01.21

『「プロレス」という文化』岡村正史著(ミネルヴァ書房)を読みました。「興行・メディア・社会現象」というサブタイトルがついています。ジャンルは社会学といったところでしょうか。約320ページ、定価3500円のハードカバー人文書です。著者は1954年三重県一志郡(現・津市)生まれ。76年同志社大学文学部卒業。80年同志社大学大学院文学研究科修了。修士(文学)。2010年大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。現在、プロレス文化研究会代表。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「なぜファンは熱狂するのか」と大書され、「レスラー、新聞報道、テレビ実況、激論…知られざるワンダーランド、その深奥に迫る」と書かれています。また、カバー前そでには以下のように書かれています。

「プロレスとはいったい何か。何度かの低迷を経験してきたプロレス界は近年再び盛り上がり、スポーツとエンタテインメントにまたがった『ジャンルの鬼っ子』としての魅力を放っている。本書では、80年代後半からプロレスという『現象』を探究してきた著者がスポーツ社会学、ロラン・バルトのテキストなど様々な方法論でプロレスの現状を読み解く。また、力道山のプロレスが持つ意味合いを解明し、力道山死後のプロレス史も考察する」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

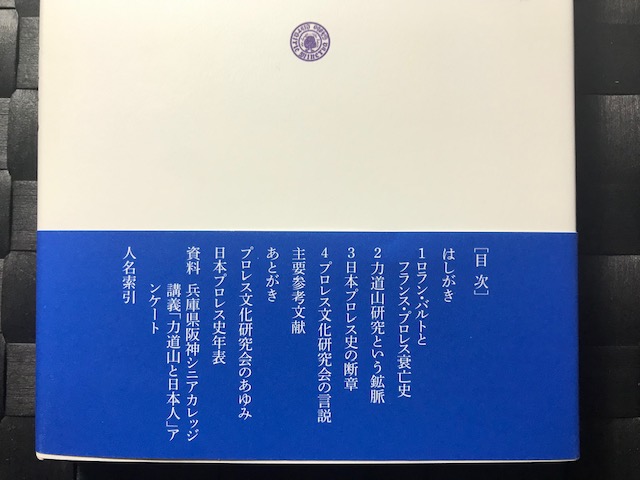

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はしがき」

「主な日本のプロレス団体系図(男子)(女子)」

第1章 ロラン・バルトとフランス・プロレス衰亡史

1 ロラン・バルト「レッスルする世界/プロレスする世界」をめぐって

2 知られざるフランス・プロレス史

3 衰退に向かうフランス・マット界

第2章 力道山研究という鉱脈

1 私的「力道山」史

2 リアルタイム世代は力道山をどう見たのか

3 力道山、プロレス・デビューまで

4 ライブ時代の力道山

5 テレビ時代の力道山

6 一般紙が報道した力道山/プロレス

7 社会現象を起こしたプロレス

8 力道山晩年のプロレス報道

第3章 日本プロレス史の断章

1 吉村道明という存在

2 哀愁の国際プロレス

3 アントニオ猪木除名と連合赤軍事件

4 古舘伊知郎の実況とは何だったのか

5 UWF現象の日々

6 プロレスラーはどれくらい知られているのか

7 プロレスと永田町

第4章 プロレス文化研究会の言説

1 現代風俗研究会

2 『知的プロレス論のすすめ』からの一〇年

3 始動したプロレス文化研究会

4 プロレスがドン底の頃

5 多様な議論の場として

「主要参考文献」

「あとがき」

「プロレス文化研究会のあゆみ」

「日本プロレス史年表」

●資料 兵庫県阪神シニアカレッジ講義

「力道山と日本人」アンケート 人名索引

「はしがき」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「『知の巨人』といわれる立花隆に次のような言葉がある。 『私はプロレスというのは、品性と知性と感性が同時に低レベルにある人だけが熱中できる低劣なゲームだと思っている。そういう世界で何が起きようと、私には全く関係ない』。

これは第22回大宅壮一ノンフィクション賞の選評の一部であり、1991年の『文藝春秋』5月号に掲載された。この年、井田真木子『プロレス少女伝説』が家田荘子『私を抱いてそしてキスして』と同時受賞を果たした。井田真木子の作品については、5人の選考委員のうち、立花だけが反対をしたのである」

この立花隆の暴論にはわたしも激怒したものですが、著者は次のようにも書いています。

「プロレスの全面否定のような立花発言に、プロレスファンとしては多くの反論があったに違いない。山本隆司(ターザン山本)(当時『週刊プロレス』編集長)は、『どう見ても立花氏の選評は、感情がむき出しになった文章』と一刀両断した。また、『プロレスの味方』を自称する村松友視は、『立花氏が世の中には”重要なこと”と”どうでもいいこと”が存在すると断定し、その差別を自分のモノサシで気軽に決めていることにおどろいた』と違和感を隠さなかった。当の井田真木子は『私は立花さんの熱心で忠実な読者ですから、必ず反対なさると思っていました』と冷静に受け止めていた(いずれも、『週刊読売』1991年6月16日号より)

著者は「立花は『週刊文春』の記者に採用されながら、プロ野球担当になったのが嫌で退職したという経歴を持っている。プロスポーツ全般が好きではないのかもしれない。ましてやプロレスは、という感じなのか。脳死、インターネット、宇宙、戦争など人類にとって普遍的なテーマを追求する立花にとって、普遍の対極にあるようなテーマがプロレスなのだろう」と書いています。

また、著者にとってのプロレスとは不思議な世界、ワンダーランドであり、その不思議さにずっと惹かれてきたとも述べます。著者は「どうでもいいこと」にこだわるプロレス文化研究会を20年も続けていますが、その不思議さに源泉があるのかもしれません。

第1章「ロラン・バルトとフランス・プロレス衰亡史」の 1「ロラン・バルト『レッスルする世界/プロレスする世界』をめぐって」では、フランスの哲学者・批評家のロラン・バルトが取り上げられます。彼が1957年に出版したMythologies(ミトロジ)を日本で初めて翻訳したのは篠沢秀夫で、67年に現代思潮社から『神話作用』というタイトルで出版されました。同書の巻頭を飾るのが「レッスル世界」で、村松友視著『私、プロレスの味方です』で紹介されて、有名になりました。

しかし、篠沢訳の『神話作用』はあくまで抄訳でした。完訳は2005年に下澤和義の翻訳で、みすず書房から『現代社会の神話』として出版されました。そこでは「レッスルする世界」は「プロレスする世界」となっていますが、著者は「バルトはプロレス愛好家であった。自身が三人称を用いてこう書いている。『彼は、驚きながら、大好物として、このスポーツ風の人工物を眺めていた』(ロラン・バルト『彼自身によるロラン・バルト』)と書いています。

著者は、「哲学者がなぜプロレスのファンになったのか。あるバルト研究者は次のように記している」として、ジョナサン・カラー著『ロラン・バルト』の一節を引用します。 「レスリングがバルトを惹きつける理由はいろいろある。それは、まず、ブルジョア階級の娯楽というよりも、むしろ大衆の娯楽である。それは物語的展開よりも場面を好み、意味作用に富む劇場的な身振りを次々にくりだす。あらかじめ試合の決着が決まっていることを知っても誰も驚かない」

「プロレスする世界」において、バルトはプロレスとボクシングの違いに注目しましたが、著者はこう書いています。

「バルトは、観客はプロレスとボクシングをよく区別しているという。ボクシングは『卓越性の証明に基づいたジャンセニスム的スポーツ』で、『観客の目の前で築かれてゆく歴史』であり、『結果に対して賭けをすることが可能』である。これに対して、観客がプロレスに期待するのは『或る種の情熱の瞬間的イメージ』であり、『試合がこの後いかなる合理的帰結を迎えるか』について観客は関心を持つことがない。プロレスは『複数のスペクタクルの総和』なのである」

続けて、プロレスとボクシングについて述べられています。

「ボクシングはスポーツで、プロレスはスペクタクルである。しかるに、どちらもルールは存在する。だが、ルールの意味が違う。ボクシングにおいてルールは踏み越えてはならない限度を表しているのに対して、プロレスのルールは破られるために存在している。プロレスで重要なのは『正義』という『道徳的概念』であり、『仕返しという発想は、プロレスにとって本質的なものであり、群衆の言う「やつを痛めつけてくれ」は何よりも「仕返しをしてやれ」を意味している』。『群衆は、裏切り者にふさわしい罰のためにルールが破られるのを見て喜ぶのである』」

第2章「力道山研究という鉱脈」の4「ライブ時代の力道山」では、”昭和巌流島”と呼ばれた力道山と木村政彦の一戦などを取り上げ、著者は次のように述べています。

「プロレスというものをどう捉えるかに関して、格闘技経験のある識者は『好意的八百長論』とでもいうべき見解を示した。力道山と対談したことがある柔道家・石黒敬七は『プロレスリングにはこの演技が必要なのだが、ともかく実力派なくてはならない。本来のプロレスリングの本質が八百長なのだ。ただ普通の八百長とちがう所は、弱い者が勝つというのではなくして、実力をともなうショウであるという所にある。…プロレスリングの本質は実力のともなう八百長なのだという事になる』(『丸』1955年11月号)と解説している。また、日本アマレス協会会長八田一郎は『もちろん本気でなぐるわけではない。元来プロレスは芸をみるものだ。それで訓練し抜いた者同士のショーは真に迫る。しかも力道山の強みは、相手の出方によっては致命的な打撃を与える力量をもっていることだ。相手によってたくみに強弱をつかいわけできる頭のよさだ』(『週刊朝日』1955年7月31日号)と述べた」

5「テレビ時代の力道山」では、「テレビ・プロレスの隆盛」として、以下のように書かれています。

「テレビ・プロレスに見合った新企画とは『ワールド・リーグ戦』であった。浪曲のオールスター興行をヒントにしたと言われるこの企画は、世界の強豪を日本に一堂に集めて優勝を競うという形式で、1955年の第1回は爆発的な人気を呼び、プロレス人気は息を吹き返した。また、来日外国人レスラーにしても、59年以降覆面、怪奇派、ラフファイターの割合が増加する。小島貞二は、『力道山は強い男ではなく、変わった男を呼ぼうとしていた』と回想していた。小島によれば、力道山は、力道山はあるレスラーを『強すぎる』という理由でシリーズの途中で帰国させたこともあったという」

続けて、著者は力道山について次のように述べます。

「力道山は、テーズ戦のようなスポーツライクな試合を演じることに疲れていたのではないだろうか。流血、場外乱闘に終始するようなラフファイトの方が楽だったのではないか。また、ファンもプロレスにテクニックの応酬よりも喧嘩を求めていたと言えるかもしれない。プロレスは『スポーツ』というより、何か強烈な刺激を与える媒体として機能し始めていたのだろう。あるいは、力道山の心は『スポーツ』としてのプロレスの追求から離れ、プロレス経営をも含めて、キャバレー、マンション、ゴルフ場、ボウリング、ボクシング…などの事業に向かっていたのかもしれぬ」

第3章「日本プロレス史の断章」の3「アントニオ猪木除名と連合赤軍事件」では、猪木がいなくなり、続いてジャイアント馬場もいなくなり、ついには坂口征二までいなくなった日本プロレスの悲哀が次のように書かれています。

「坂口にも抜けられた日プロはまるで平家の落人のごとく哀れをきわめた。プロレス史上こんな可哀そうな集団はなかったのではないか。まず、営業部全員が辞表を提出し、興行機能を失った。そこで、大木と篠原長昭リングアナが金を工面して選手会主催の短期シリーズを決行した。しかも、外国人選手のエースは強豪中の強豪フリッツ・フォン・エリックだった。当時のプロレス雑誌には、観客がほとんどいない中で大木が血を流しながらエリックと闘っている様子がグラビアで紹介されていたが、『こんな興行をしていいのか』という思いで眺めていたように思う。エリックにはそれなりのギャラを払ったのであろうが、エリックがこんな寂しい興行と関わっていていいのかと思うだけだった」

4「古館伊知郎の実況とは何だったのか」では、「最初はオーソドックスだった」として、著者はこう書いています。

「古館伊知郎は(地上波)テレビとプロレスが幸福な関係にあった時代の最後を飾った実況アナウンサーだった。古館が『ワールドプロレスリング』という番組枠でレギュラーとして、最後の実況を行ったのが1987年4月。その翌週からテレビ朝日は『ギブUPまで待てない! ワールドプロレスリング』というスタジオと現場からの実況を組み合わせたバラエティ番組に衣替えするも不調に終わり、10月からは従来の実況スタイルに戻したが、翌88年4月にはゴールデンタイムから外れた。以後、単発でゴールデンタイムにプロレスが流れたことはあったが、家族そろって『お茶の間』でくつろいだ時間にプロレスを観ることができる環境は失われたのである。近年、CS放送で新日本プロレスの試合が生中継さらえることが増えてきているが、50~80年代の光景とは区別されるべきであろう。88年4月までは翌日の職場で、学校でプロレスの話題をすることが可能な時代だったのだ」

5「UWF現象の日々」では、「バブリーな物語」として、著者は以下のように述べています。

「UWFはリング上の『脱プロレス』性、『格闘技』性に目が向きがちであるが、むしろ興行の持つ古い体質からの脱却を目指し、イベント志向で一定の成功を収めたけれども、結局は古い体質から抜けきれなかったある種バブリーな物語ではなかっただろうか。UWFはリング上よりもリング外に見るべきものが多く、とりわけ前田が提示した新しいレスラー像は文化人、マスコミを惹きつけた。しかし、そのことが前田と他の選手の溝を深めていった面があるだろう。UWF解散後、三団体に分裂したが、前田はたった1人でリングスを立ち上げることになったのである。UWFのあり方はライブ・プロレス中心時代の先駆的存在と見なしてもいいかもしれない」

巻末には86冊にも及ぶ参考文献がズラリと並んでいます。非常に異色のハードなプロレス本と言えますが、文章は読みやすくて一気に読了できました。わたしがプロレスの本を書いたら、本書みたいなスタイルになるかもしれません。これまで知らなかったことも多く書かれており、楽しみながら知的好奇心を満足してくれた一冊でした。