- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1654 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『猪木流』 アントニオ猪木×村松友視著(河出書房新社)

2019.01.29

『猪木流』アントニオ猪木×村松友視著(河出書房新社)を読みました。「『過激なプロレス』の生命力」というサブタイトルがついています。報知新聞社メディア局コンテンツ編集部の福留崇広氏が構成を担当しています。

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、柔道王ウィルエム・ルスカを肩車している猪木の写真が使われ、帯には「魅力全開!」と大書され、続いて「プロレスを表現にまで高めたアントニオ猪木と、猪木を論じることで作家になった村松友視が、猪木流人生の全軌跡を振り返りながら、いまだ鮮烈な光を放つ過激な名勝負の生命力を語り尽くす」と書かれています。

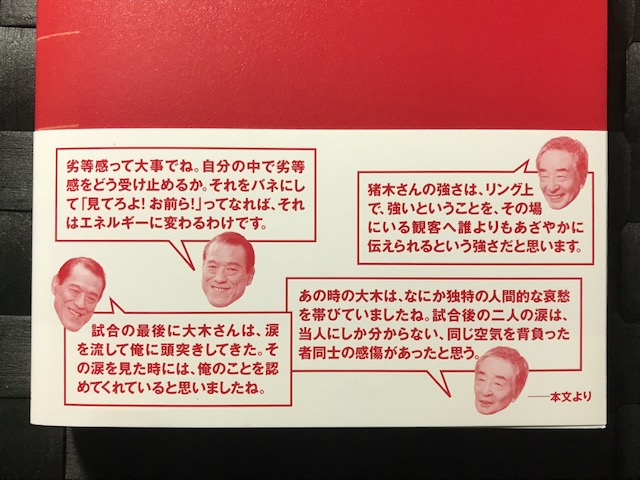

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 アントニオ猪木と「激しい季節」

第1章 不可能を可能にしたアリ戦

第2章 ブラジルという原点

第3章 力道山の死

第4章 ジャイアント馬場という王道

第5章 過激な名勝負ものがたり

第6章 奇跡の邂逅か、宿命的な出会いか

第7章 猪木×アリ戦の生命力

第8章 「リアル」を超える「ファンタジー」

第9章 『私、プロレスの味方です』から『アリと猪木のものがたり』へ

第10章 北朝鮮のアリと猪木と村松友視力

終章 アントニオ猪木という未確認飛行物体

〈あとがき〉のようなもの(村松友視)

一条真也の読書館『アリと猪木のものがたり』で紹介した本から派生した一冊です。

序章「アントニオ猪木と『激しい季節』」の最後に、本書が誕生した経緯が次のように紹介されています。

「本書は、猪木と村松に、あえて場所と時間を変えて、それぞれ四回づつ長時間インタビューを行い、両者の言葉を組み合わせて編み上げたものである。『アリ戦』につながる『過激なプロレス名勝負』、猪木のルーツたる『ブラジル』、猪木の師である『力道山』、宿命のライバル『ジャイアント馬場』、猪木が関わり続ける『北朝鮮』……同じテーマを別々に訊くことで、顔を合わせた対談とは色合いが異なる本音の言葉が飛び出してきた。唯一無二の関係とも言える両者が激突する『名勝負ものがたり』をじっくり見届けてもらいたい」

第3章「力道山の死」では、「力道山×木村戦の衝撃」として、1954年12月22日に蔵前国技館で行われた力道山と木村政彦の日本対決について語られています。この「昭和の巌流島の決闘」を力道山の付き人だった猪木氏は次のように語っています。「力道山×木村戦は、入門する4ヵ月前で、まだブラジルにいた時期だから見ていないんです。後からビデオで力道山が蹴りを入れている場面を見ました。どうしてあんな試合になったのかって、いろんな説があって、いろんなことが言われてますが、俺も正直、本当のところは何があったのか分からない。力道山にしてみれば、やってみたら意外に弱かったということじゃないのかな。木村さんも柔道では強かったけど、打撃は無理だから。その点、相撲取りは突っ張りがあって打撃もすごいですからね」

1963年12月15日午後9時50分、力道山は39歳の若さで急逝しました。「内臓が散らばった遺体」として、猪木氏は次のように語っています。

「亡くなった翌日だったと思うんだけど、解剖のため遺体に付き添って慶應病院へ行ったんです。俺は解剖してる部屋の外にいたんだけど、当時の病院は古い作りで壁の上の方に窓があって、背伸びしたら中の様子が見えた。そこには、肉とか内臓が散らばっている力道山の遺体があった。この場面を見たのは俺だけなんだけど、力道山の肉が散らばっているという目の前の状況が、どういうことなのかさっぱり分からなかったんです。悲しいとかどうとか、この先がどうなるかなんてことはまったく考えられなくて、ただ見守っているしかなかった。

呆然としながら、力道山の自宅へ遺体を運ぶと、今度は家の中でいろんな人が金の話とか、財産の話をしている。俺はその時、20歳だったけど、奥手だったのかそういうことに興味がなかったんです。だけど、いま力道山の内臓が散らばった遺体を目の当たりにしたばかりなのに、こっちでは金の話をしている。俺は人間というものの縮図を見た気がしました」

この猪木氏の話を聞いた村松氏は「それは凄い話ですね……」と絶句した後で、次のように語りました。

「その時は嫌悪したり義憤にかられたりしただろう感覚が、やがて猪木さんの中で『人間というものは』というふうに、人間の捉え方が変わっていったはずだと思います。あれだけの力道山にしても死ぬとこういう形になっちゃうという虚しさと、一方で現実に生きている人間の生々しい生命力みたいなものを咀嚼しているうちに、猪木さんのことだから、体内に別のセンスが埋め込まれたんでしょうね。力道山が解剖された光景と、自宅での財産をめぐる場面は、縦で捉えるとすごい落差になる。だけど、横にすると今度は猪木さんの人間の幅になったのではないでしょうか。たぶんこの日の体験と、その前の高砂親方がいるシーンでの力道山の一言は、猪木さんの中で重要な、新たな原点になったはずです」

第4章「ジャイアント馬場という王道」では、ジャイアント馬場とアントニオ猪木の2人が、同じ1960年4月11日に日本プロレスに入門したことが紹介されます。「合せ鏡によって自分が見える」として、猪木氏は次のように語っています。

「人はみな、対立構造というか合わせ鏡によって、自分では見えない自分が見えることがあると思います。そういう意味でジャイアント馬場という存在は、俺にとっての合わせ鏡だった。俺はプロレスはリングの上も外も常に闘いだと思っていましたけど、あの人は、俺と違って仕事と割り切ってプロレスをやっていたと思います。だから、昔から常に馬場さんと比較されてきたことは、プロレス哲学がまったく違うからすごく嫌だった。

だけど時が過ぎると、俺の個性は、馬場さんと比較されることでハッキリしたんだと思う。ありがたいことに、比較されたことが、俺が俺を発見する合わせ鏡のようになっていたんですね。それまで自分では見えなかった猪木の個性を見つけることができた」

周囲は「馬場と猪木はライバル」と囃し立てましたが、当時は2人の仲は良かったし、ライバル意識はともになかったそうです。猪木氏は次のように回想します。

「今、馬場さんで思い出すのは、1999年1月31日に亡くなる少し前に、会った時のことなんです。ホテルオークラのバー『ハイランダー』を出たところで偶然、会ってね。その時、馬場さんが『お前はいいよなあ』と言った。若い時に『プロレスっていいよな』って言った時と同じで、俺の何がいいのか分からないけど、想像すると、あの人は受け身でしか生きられなかったけど、俺は反対の攻めの世界にいた。そういうところで、俺とはまた違う人生の苦労が馬場さんにはあったんだろうなと思います。俺は一般的な人生の苦労をしていないからね(笑)」

第5章「過激な名勝負ものがたり」では、1972年3月6日、新日本プロレス旗揚げ戦として「神様」カール・ゴッチと猪木氏が大田区体育館で試合をしたことが紹介されます。結果は15分40秒、ゴッチが体固めで猪木に勝ちましたが、猪木氏は次のように回想します。

「旗揚げの時のゴッチさんで思い出すのは、試合以外のこともある。契約金を持っていった時、渡した札をゴッチさんが1枚1枚、数える姿が忘れられない。それは、プロレスの技とか力じゃなくて、人間の大きさという世界。俺は『人がやらないこと、出来ないことをやる』というのがいつも頭にあって、ゴッチさんもあの媚びないスタイルを貫いた。それはひとつの哲学でね。でも、そんな媚びない人が札を数える姿を見た時、凄い選手には違いないけど、『ゴッチさんも大変だったんだな、苦労したんだな』と感じました。ゴッチさんの本当の姿を見たような気がした」

また、新日本プロレスの初期を代表する悪役外人レスラーであったタイガー・ジェット・シンについて、猪木氏は次のように語ります。

「シンとの出会いは、最初、吉田さんという東南アジア関係のブッキングをしてくれていた人が、小さなナイフを口にくわえたブロマイドの写真を持ってきてくれてね。それを見て俺が、『こんなんじゃダメじゃん』って言って、サーベルを渡した。俺は選手には違いないんだけど、自分自身を自分でプロデュースしてきて、こうすればこの選手は光るとか、そういう本能的なプロモーター的発想を持っていたと思います」

続けて、猪木氏は大人気を誇った初代タイガーマスクについても次のように語ります。「タイガーマスクもそう。みんなタイガーマスクを作ったのは、新間寿だって言う。たしかにそれも本当なんだけど、最初はジョージ高野の方がカッコいいし、劇画みたいに足も長いし、いいんじゃないっていう意見が多かったんだけど、それを最終的に俺が佐山聡というアイデアを出したんです。これも、感性的な思いつきだった」

1976年、日本武道館において猪木×ルスカの「格闘技世界一決定戦」が行われました。72年のミュンヘン五輪で柔道の重量級、無差別級二階級で金メダルを獲得したオランダのウィルエム・ルスカとの試合は猪木にとって初の異種格闘技戦となりましたが、最後は柔道着を脱ぎ捨てたルスカに猪木がバックドロップ3連発で沈め、20分35秒で勝利しました。この試合について、村松氏は次のように述べます。

「ルスカ戦は、僕が一番興奮した試合かもしれない。僕にとって、この試合こそが『過激なプロレス』だった。当時の猪木さんの感覚から言えば、ミュンヘン五輪で柔道二階級を制覇したルスカ以上に怖い相手はいなかったと思う。あの時の僕は、そういう相手とやろうという感覚がまず凄いと思った。『私、プロレスの味方です』では、プロレスの時は『アントニオ猪木』、格闘技世界一決定戦では『猪木寛至』と名乗ってもらいたいと書いたんですね」

また、村松氏は次のようにも語っています。

「ルスカ戦をやって、五輪の金メダリストを破っちゃうと、今度は永久革命的に、永遠に闘い続けないといけなくなる。結論がないんですよ。作家で言えば、たとえばノーベル賞をもらったとすると、そこで終わるのが普通なんだけど、猪木路線で行くと、ノーベル賞をもらったからってそこで止まっていたら意味がなくなる。猪木さんは、アリという、オリンピックの金メダルを遥かに超える存在に向かっていくわけです」

第7章「猪木×アリ戦の生命力」では、村松氏が猪木氏について次のように語ります。「試合中の猪木さんって、すごく冷静で、目がもの凄く澄んでいるんですね。かつて僕はブラジルの牧場で地面に腰を下ろし遠くを見るような目をした猪木さんが、『何も音がしなくなると、風の音だけが聞こえるということがありますね……』と言うのを聞いたことがあるんだけど、そんなアントニオ猪木がそこにいたんじゃないかな。『風の音だけが聞こえる』って、誰にでもありますね。親に叱られている時に突然、時計のチクタクという音だけが聞こえてきたり。

『風の音だけが聞こえる』というのは、何かを正面から受け止めることを避けようとして、心がどこかへ彷徨する時でもあるような気がします。風の音に耳が行くという猪木さんって、そういう時間の切り抜け方が多かったと思うんです。自分が何も分からないうちに父が亡くなり祖父の家に預けられ、いきなりブラジルへ行って暮らすことになった。猪木さんは、自分では壮絶だったとか言わないけれど、それは大変だったと思います。そこに猪木さんの『風の音だけ』を聞いて過ごしてきた時間を感じる」

15ラウンドを戦い抜いたアリ×猪木戦は、判定の結果、引き分けでした。村松氏は述べます。

「15ラウンドという刻一刻の時間の中で、猪木は天性の、闘うことに備えているすべての能力を駆使して、アリも格闘家としてのすべての能力と技術を駆使して、そこにはプロレスラーもボクサーもない、バックボーンも黒人問題も差別もない、お互いのプライドとプライドだけがぶつかり合う、ただ闘っているだけという状態だったわけだから、溶けていったんじゃないでしょうか。それも、当人の自覚として、あの6月26日に『溶け合ったと思った』とコメントするようなものじゃなくて、よく考えたらそうなっていたんじゃないか、という意味でね。猪木さんはずっと、『リングの中にいた二人にしか分からない世界』というキーワードを言ってたわけだけど、お互いの中に素朴性を認め合うような共感とか信頼が生まれたと思います。僕は40年を経て『アリと猪木のものがたり』を書いてその素朴性を見つめたわけだけど、猪木さんはプロレスへの偏見と闘い、アリは黒人差別と闘ってきたという共通項を見いだした」

第8章「『リアル』を超える『ファンタジー』」では、アリについて猪木氏が次のように語っています。

「俺自身も、試合が終わってからアリについて勉強して見えてきたものがありますね。どんな理由で金メダルを川に投げたかとか、黒人運動をやっていたこととか……終わってから、アリの存在の大きさを知りました。でも、試合が終わった直後はそんなことは考えられなかった。試合後にアリがホテルに戻った時、人前では足を引きずりながら歩いていたんだけど、エレベーターに乗った途端に倒れたと聞いて、意地というか格闘家のプライドが凄いと感じました。いまから振り返ると、アリ戦は単なる勝ち負けの勝負じゃなくて、自分の人生観を変えた部分もありますね」

また、猪木氏は以下のようにも語っています。

「試合が終わってから、一番、困ったのはアリが韓国に行った時に『猪木との試合はお遊びだった』と発言したことです。あれで、さらにバッシングを浴びて、こっちは世界に向けての発信力なんてありませんから、あれにはほんとに困りました。NETが中継を打ち切るという話もあったし、アリ戦での借金で会社の財政が危機になった。アリとも、ファイトマネーの未払いを提訴されて、結局和解したんだけど、裁判になった。それでもそういうことを1つ乗り切り、また1つ乗り切っていくと、異種格闘技戦という新しい試合形式が生まれて、その結果、借金もすぐに返すことができたんです。

さらに嬉しかったことは、アリと闘ったことで、パキスタンのアクラム・ペールワンという国の英雄からの挑戦がその年にきたんです。それまでまったく縁もゆかりもないパキスタンという国で、俺のことを評価してくれる人がいるという思いは、あの時の俺の差さえになった。喜んで、その年の12月にパキスタンへ行ってペールワンの挑戦を受けたんですね。結果は、相手の腕を折って勝ったんだけど、アリという名前によってアントニオ猪木という名前が世界的に売れたということを実感しました」

第9章「『私、プロレスの味方です』から『アリと猪木のものがたり』へ」では、村松氏がデビュー作であり出世作となった『私、プロレスの味方です』について、以下のように述べています。

「あの本を書いた時にすごく意識したのは、古典芸能を70年やって人間国宝になる人はたくさんいるけど、屋台を70年引き続けて人間国宝になる人っていないわけですよね。世の中には、ジャンルとしてあらかじめ尊重されるジャンルと尊重されないジャンルの違いが漠然と、でも確実に決まっている。古典芸能やオリンピックの対岸にサーカスだとか屋台とか大衆演劇とかがあって、そういうマイナー性を帯びたジャンルの味方をする時の象徴として、プロレスを書こうと思ったんです」

はじめは『私、プロレスの味方です』は当時、新進気鋭のコピーライターだった糸井重里氏が書くはずだったそうです。村松氏いわく、「糸井重里が、情報センター出版局で彼を担当している編集者に僕が書いた原稿のことを話してくれたんです。プロレスなら村松さんの方が面白いんじゃないかって推薦してくれて、アルバイトの仕事を回してくれるような形で僕のところに書き下ろしの話が飛び込んだ。だから、あの本ができたのは糸井重里のお墨付きあってのことです。書き始めると、書きたいことが沸々とあるわけだから、休みの土曜、日曜はもちろん、会社に行っている時も書いて、3週間かからないうちに1冊書き上げました。僕としては結構うがったことを書いたつもりなんだけど、その本がプロレスファンからは、『あ、自分と同じ意見を持っている人がいたんだ』ってかたちで共鳴されたんですね」

終章「アントニオ猪木という未確認飛行物体」では、村松氏が以下のように述べます。「アントニオ猪木って何でしょうね……?やはり未確認飛行物体としか言いようがない。それが一番当たっている評価じゃないかな。1つの人間の景色として見た時に、やっぱり飛行し続けている未確認飛行物体なんですよ。謎をかけるっていう意味では、猪木さんにはスフィンクス的な部分がある。不可解さっていうか、しかもそこから放たれてくる謎を、こっちが解明したくなるような、こちらの中に眠っている価値を誘い出してくれるようなね」

そして最後に、猪木氏は自身についてこう語るのでした。

「多分、俺は長生きしないと思います。今、75歳で、あと2年でじいさんが死んだ歳になる。何とかここまでは。でもそこから先は、ただ長生きするだけならカッコ良く逝きたいっていう思いはあります。1つだけ、ヨボヨボになってもやりたいことがあるんです。それは、アリの墓参りに行きたい、亡くなってから行ってないんですよ。だから、アリに会いに行きたい。それが今の俺の、ささやかな夢かな」

現在の猪木氏はすでに「師」であった力道山や「宿命のライバル」と見られたジャイアント馬場よりもずっと長生きしているわけですが、ヨボヨボになってアリの墓参りをする姿を見てみたいものです。そのとき、猪木氏はアリに対して何を語りかけるのでしょうか。「アリと猪木のものがたり」はまだ続いているのです。