- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1707 プロレス・格闘技・武道 『プロレス界vs.別冊宝島』 別冊宝島編集部・欠端大林著(宝島社)

2019.04.11

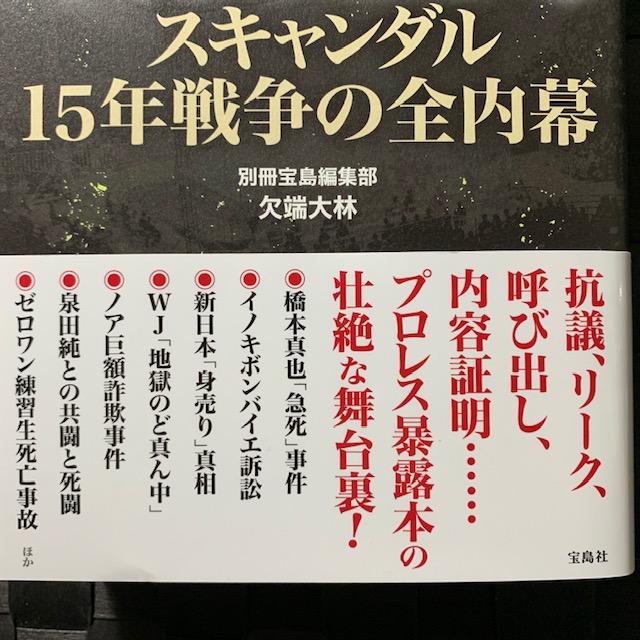

『プロレス界vs.別冊宝島』別冊宝島編集部・欠端大林著(宝島社)を読みました。「スキャンダル15年戦争の全内幕」というサブタイトルがついています。

本書の帯

本書の帯

帯には「抗議、リーク、呼び出し、内容証明……プロレス暴露本の壮絶な舞台裏!」として、以下のように書かれています。

◎橋本真也「急死」事件

◎イノキボンバイエ訴訟

◎新日本「身売り」真相

◎WJ「地獄のど真ん中」

◎ノア巨額詐欺事件

◎泉田純との共闘と死闘

◎ゼロワン練習生死亡事故 ほか

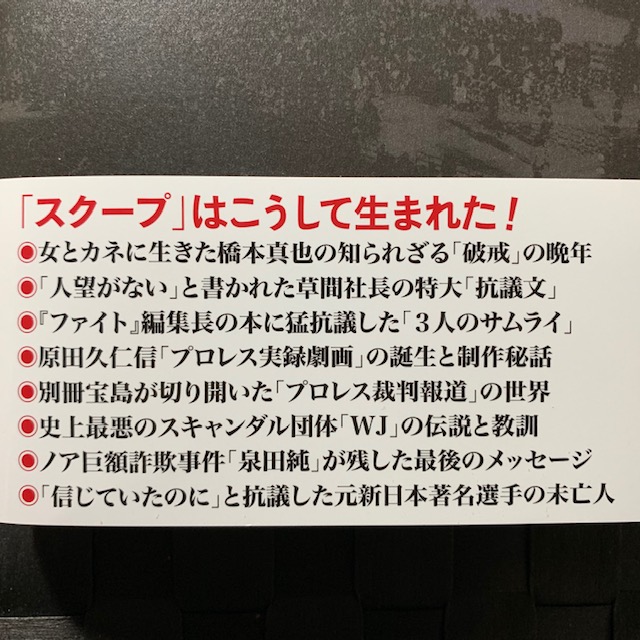

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「『スクープ』はこうして生まれた!」として、以下のように書かれています。

◎女とカネに生きた橋本真也の知られざる「破戒」の晩年

◎「人望がない」と書かれた草間社長の特大「抗議文」

◎『ファイト』編集長の本に猛抗議した「3人のサムライ」

◎原田久仁信「プロレス実録劇画」の誕生と制作秘話

◎別冊宝島が切り開いた「プロレス裁判報道」の世界

◎史上最悪のスキャンダル団体「WJ」の伝説と教訓

◎ノア巨額詐欺事件「泉田純」が残した最後のメッセージ

◎「信じていたのに」と抗議した元新日本著名選手の未亡人

カバー前そでには、以下のように書かれています。

「『ノアにカネを出したのは何が目的ですか』

成田氏は逆に質問してきた。

『三沢ママや泉田のことは知ってるの?』

『いえ、知りません。眞美さんが5000万円を知人女性からだまし取って再逮捕されたのは知っています』

『眞美と三沢ママはいま、裁判になっている。あと泉田も眞美にやられた。俺は三沢ママや泉田に何度も言ったよ。”絶対に眞美とカネの貸し借りはしないでくれよ”と。それでもあいつらは欲に目がくらんでカネを貸してしまった。自業自得なんだよ』」

カバー後ろそでには、以下のように書かれています。

「本書は、別冊宝島が報じた2000年代以降のマット界スキャンダルについいて、その内幕と秘話で再構成する『もうひとつの平成プロレス史』である」

「プロレスにおける勝ち負けは、試合前に決定されているという事実がファンの間に広く共有されるようになり、既存のプロレスマスコミの伝える内容が徐々にリアリティを失っていくなかで、別冊宝島編集部は選手や団体の意向に一切配慮しない方針で、マット界の『事件』を伝えてきた」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに「『暴露本』とその時代」

1章 新日本の暗黒

2章 忘れえぬ人々

3章 ノア・クライシス

4章 告発者たち

はじめに「『暴露本』とその時代」で、著者の欠端氏は以下のように述べています。

「日本のプロレス界は1980年代から90年代にかけ市場規模のピークを迎えたが、2000年以降に急失速し、その後本格的な氷河期、暗黒時代に突入した。

馬場、猪木時代の終焉や総合格闘技の隆盛、団体乱立による過当競争、ネットの登場による情報化時代の到来など、その原因についてはさまざまな分析がなされているが、いわゆる『プロレス暴露本』の全盛時代は、まさにこの業界の暗黒期とパラレルな関係にあったと言える」

また、欠端氏は以下のようにも述べます。

「裏ネタ中心の紙面構成で知られた『週刊ファイト』(2006年に休刊)も、基本的にはプロレスマスコミのなかの異端児という立ち位置であり、業界のさまざまな不文律を破ってまでスキャンダルを報じていたわけではない。『仁義なきスキャンダリズム』が、エンタメの世界の取材手法として適切だったかどうかは分からないが、専門誌という『表のメディア』が存在する以上、同じ方向を目指しても仕方がないというのが別冊宝島編集部の考えだった」

1章「新日本の暗黒」の「『PRIDE』記者会見での『出禁』事件」では、1999年の夏、当時人気を博していた格闘技イベント「PRIDE」の記者会見で『格闘技通信』の記者が主催者から退場させられたことが紹介されます。同誌の記者は、少し前に行われた髙田延彦とマーク・コールマンの試合が八百長であったとして、メインの試合だったにもかかわらず豆粒みたいな写真で記事にしたのでした。それに対しての主催者側の制裁でした。当時は駆け出しの雑誌編集部員だったという著者は述べます。

「PRIDEにフェイクがあったと聞いても不思議と驚きはなかったが、記者会見場で『出禁』を言い渡されるという見せしめ的な仕打ちには大いに驚かされた。一般企業や官公庁の記者会見で、もしこんなことが起きれば『不当な圧力』としてかなりの問題になることは間違いない。1990年代にターザン山本編集長率いる『週刊プロレス』が、当時の新日本プロレスから取材拒否を受けていたことは読者として知っていたが、マット界にはいまだい前近代的な取材拒否がまかり通っているようだった」

「『スキャンダル路線』を決定付けた破壊王の死」では、2005年7月に「破壊王」こと橋本真也が急死したことが取り上げられ、著者は以下のように述べています。

「40歳を迎えたばかりの橋本の死(直接の死因は脳幹出血)は、金銭問題、女性問題、そして体調問題の同時複合によって起きた『ストレス死』に近いものだった。新日本時代には豪快なカネ使いで知られた橋本であったが、小川直也との抗争を経て『ゼロワン』に移籍後は収入が下がる一方だった。しかし、不相応な浪費生活はそのままで、晩年の橋本は個人的なタニマチに生活資金の援助を受ける一方、危ない筋からの借金も重ねていた」

「なぜ『天龍同盟』はファンの記憶に残るのか」では、天龍源一郎と「龍原砲」を組んだ阿修羅・原が取り上げられます。彼は「素行不良」を理由に「天龍革命」進行中の1988年11月、ジャイアント馬場から全日本プロレスを解雇されました。著者は以下のように述べます。

「全日本にいた最後の頃は、試合後、ロビーで若手選手を見かけると『オイッ! これでメシ食って来い! オレはちょっと疲れたから今日は寝る』と、なけなしの金を彼らに手渡したという。自分が食べる分のカネはもうなくなっていたのだ。原氏は、他者の評価を受けることに対する病的な欲求があったことを認めている。それが良い方向で開花したのが、天龍とスタートさせた『レボリューション』だった」

また著者は、阿修羅・原について、こう述べています。

「天龍の名パートナーとして阿修羅・原が活躍した期間は短かったにもかかわらず、いまでも『龍原砲』を熱く語るファンは多い。それは、リング上の『阿修羅・原』と人間としての『原進』が両極端の人格を持っていたことが原因だったのかもしれない。

野卑にして高貴。大胆にして小心。一途にして無頼。無欲にして見栄っ張り。ルーズ過ぎた私生活とは裏腹に「天龍革命」のリングだけは愚直にも手を抜かないという不思議な危うさに、観客はいつしか『我が内なる阿修羅・原マインド』を感じ取っていたのではないだろうか」

2章「忘れ得ぬ人々」では、『週刊プロレス』二代目編集長のターザン山本が取り上げられます。彼はプロレス界で最初の暴露本として知られる佐山聡著『ケーフェイ』のゴーストライターでした。「いまなお光り輝く『ケーフェイ』の名文」で、山本が1985年に『ケーフェイ』の中で書いた次の文章が紹介されています。

「彼(注・佐山聡)は、ドラムを叩きながら、心のなかではチェロを演奏しているような男である。この本で、佐山はシューティングとプロレスの違いを徹底的に論じている。シューティングがプロレスとはジャンルを別にするものであるなら、プロレスと比較する必要はない。しかし、それをあえて比較している。そこには佐山の特別な気持ちが読み取れる。あるとき、佐山は私に向かって『もう、生き恥をかくのはいやだ』と言ったことがある。彼はプロレスラーという肩書に本物の自信を持てなくなっていた。本当の意味のプライドを持つには、プロレスとは違ったものを創造するしかない。佐山は以上のような考えからシューティングを宣言した」

たしかに、いま読んでも感動してしまう素晴らしい名文ですね。

なかなか、このような文章は書けるものではありません。

ターザン山本は、膨大な量の本を読んでいました。

その読書量が、数々の名文を送り出してきたのです。

「『競売』にかけられた自宅の引越し作業」では、ターザンの引越しの手伝いをしたという著者がこう書いています。

「山本氏の書棚には古い海外文学全集が隙間なく並んでおり、サルトルやボーヴォワールの本を開いてみると、そこには無数の書き込みがあった。山本氏は山口県の岩国高校を卒業後、立命館大学に進学している。後に開花することになるアジテーション力と豊富なボキャブラリーは、学生時代の読書量によって培われたものだったのだろう」

3章「ノア・クライシス」では、「90年代の新日本タブー『権瓶選手死亡事故』」という記事が印象的でした。1995年1月、新日本プロレスの練習生だった権瓶広光選手(享年22)が練習中の事故により死去しました。当時道場で指導に当たっていた某先輩選手が、無理な練習を強いたために権瓶選手を死に至らしめたのではないかという疑惑が広がりました。著者は、当時、新日本の在籍していたある選手が絶対匿名を条件に語ったという発言を紹介しています。以下のような発言です。

「彼が亡くなった後、全選手が道場に集められ、現場監督の長州さんが大声で怒鳴ったんです。『お前ら、何をしたか分かってんのか! いいか、刑事が来るけど何も言うんじゃないぞ。分かったかコラ!』とね。警視庁の上層部と柔道のつながりがあった坂口さんが、事態を穏便に済ませるため話をしたという噂もありました。その場を見ていない選手たちは、何か隠さなければいけないことが起きたんだなと思いましたよ。でも、当時一選手が真実を告発することはできなかったし、マスコミからの追求もなかったので、噂もいつしか立ち消えとなってしまったのです」

本書を読んで、プロレスとマスコミの関係の在り方について考えさせられました。プロレス・マスコミといえば、これまで「週刊ファイト」や「週刊プロレス」の功罪について多く語られてきましたが、もともとスキャンダル性を内在しているプロレスを報道するマスコミは暴露志向のほうが面白いに決まっています。プロレスそのものが「ショー」であることをカミングアウトし、パワーを失ってしまった現在、プロレス・マスコミもつまらなくなったのは当然と言えるでしょう。「令和」への改元まで、あと20日です。