- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1708 プロレス・格闘技・武道 『『週プロ』黄金期 熱狂とその正体』 『俺たちのプロレス』編集部著(双葉社)

2019.04.15

『『週プロ』黄金期 熱狂とその正体』『俺たちのプロレス』編集部著(双葉社)を読みました。「活字プロレスとは何だったのか?」というサブタイトルがついています。かつて、わたしも毎週夢中で読んでいた『週刊プロレス』の黄金期を振り返り、そのブームの意味と意義を考える本です。

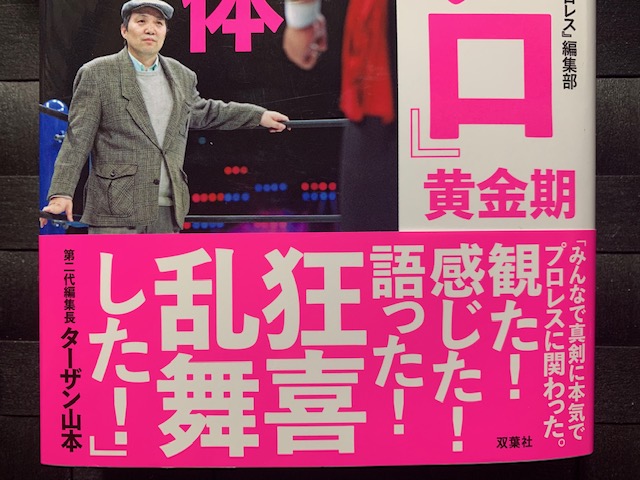

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、1995年4月2月日、ベースボール・マガジン社主催のオールスター戦「夢の懸け橋」が行われた東京ドームのリング上で橋本真也と向かい合って立つターザン山本の写真が使われています。帯には「みんなで真剣に本気でプロレスに関わった。観た! 感じた! 語った! 狂喜乱舞した!」(第二代編集長 ターザン山本)と書かれています。

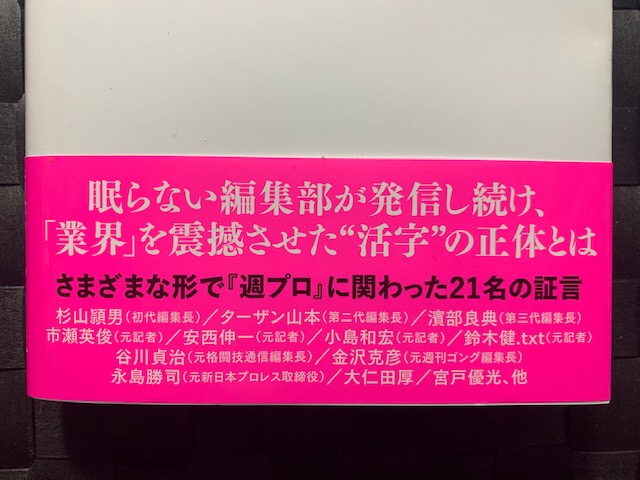

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「眠らない編集部が発信し続け、『業界』を震撼させた”活字”の正体とは」「さまざまな形で『週プロ』に関わった21名の証言」「杉山頴男(初代編集長)/ターザン山本(第二代編集長)/濱部良典(第三代編集長)/市瀬英俊(元記者)/安西伸一(元記者)/小島和宏(元記者)/佐久間一彦(第七代編集長)×鈴木健.txt(元記者)/鶴田倉朗(元記者)/谷川貞治(元格闘技通信編集長・元K-1プロデューサー)/金沢克彦(元週刊ゴング編集長)/永島勝司(元日本プロレス取締役)/大仁田厚/宮戸優光、他」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」は、以下の通りです。

「『週刊プロレス』、全盛期には公称40万部を誇る怪物雑誌として多大なる影響力を持っていた。スキャンダラスな誌面、取材拒否など事件の数々……。今だからこそ語れる『週プロ』の真実を当時の記者たちはもちろん、プロレスラーや団体関係者、鎬を削っていたライバル誌の記者たちの証言をもとに、インターネットが発達した現在では二度とないであろう活字プロレスという”熱狂”を検証します」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

『週プロ』とは狂気の沙汰だった(ターザン山本)

第1章 『週プロ』誕生前夜

証言①杉山頴男(初代編集長)

「業界誌からの脱却がプロレス・ジャーナリズムを変えた」

証言②井上譲二(元週刊ファイト編集長)

ターザン山本の「裏面史」

第2章 第二代編集長 ターザン山本

証言③安西伸一(元記者)

青春の全てを捧げた『週プロ』劇場

証言④更級四郎(イラストレーター)

週刊化の舞台裏と「オリガミ」での密談

証言⑤小佐野景浩(元週刊ゴング編集長)

水と油だった『ゴング』と『週プロ』

第3章 公称40万部の怪物雑誌

証言⑥谷川貞治(元格闘技通信編集長)

「編集芸人」ターザン山本

証言⑦小島和宏(元記者)

「明日死んでもいいと思っていた」

証言⑧大仁田厚(プロレスラー)

「ターザン山本は誌面で”プロレス”をしていたと思う」

証言⑨[特別鼎談]高崎計三(フリーらーたー・編集者)×藤本かずまさ(フリーライター)×井上崇宏(KAMINOGE編集長)

斜めからのぞいたターザン山本と『週プロ』

第4章 狂いだした歯車

証言⑩宮戸優光(元プロレスラー)

「共鳴したUインターと『週プロ』の感性」

証言⑪鶴田倉朗(元記者)

「ターザン体制」に感じた違和感

証言⑫金沢克彦(元週刊ゴング編集長)

なぜ『週プロ』が生き残って『ゴング』は滅びたのか

証言⑬永島勝司(元新日本プロレス取締役)

新日本プロレス取材拒否の真実

証言⑭市瀬英俊(元記者)

波瀾万丈の『週プロ』黄金期

第5章 「黄金期」の終焉と「新体制」への移行

証言⑮濱部良典(第三代編集長)

「専門誌としての基本線に戻すことが僕の役目だった」

証言⑯斎藤文彦(プロレス評論家)

至近距離から見た『週プロ』興亡史

証言⑰鈴木健(元記者).txt×佐久間一彦(第七代編集長)

『週刊プロレス』あの頃と今

終章 兵どもが夢の跡

証言⑱ターザン山本(第二代編集長)

狂喜乱舞した『熱狂の時代』

「『週プロ』とは狂気の沙汰だった」で、ターザン山本は以下のように述べています。

「プロレス雑誌というものは業界的な予定調和で作るか、あるいは読者、ファン、オーディエンス欲望、野望、夢、希望に添って作るか、このどちらかしかない。当然、刺激的なのは後者である。それを最初にやったのは『週刊ファイト』の井上義啓編集長だ。その意思を受け継ぎ、『週プロ』では予定調和を全てぶちこわした。

『週プロ』は週刊誌だから、締め切りがあって絶対に落とすことはできない。1週間ごとに起きた事件、試合をまとめて速攻で作らなければならない。当時はそんな状況下で、自分の考え、プロレス観、感性のクオリティをどうやって保つかだけを考えていた。影響を与えてやろうなどという考えは、一切ない。冷たすぎて凍傷になるほどの冷静さと、熱すぎて火傷するくらいの情熱。この2つの”狂気”で毎週『週プロ』に没頭していた」

また、ターザン山本は以下のようにも述べています。

「当時の『週プロ』とは何だったのかと問われれば、量が質を凌駕するほど膨大な『熱量』だったように思う。ファンがUWFに対して持っていたような狂信的な熱。『週刊プロレス』という組織・編集部隊の熱。そしてあの時代が持っていた熱。この3つが奇跡的に合致したことによって、おびただしい量の熱が生み出され、『週プロ』熱狂の時代につながったのではないか。熱というものは、膨張すればより過剰なエネルギーを求める。だからこそ、アクセルを踏み続けて暴走するしかなかった。そんな『週プロ』の過剰性に呼応するように、当時は時代も動いたように思う」

この本、21人が証言していると言っても、興味深いのはただ1人、ターザン山本のみです。終章「兵どもが夢の跡」の証言⑱ターザン山本(第二代編集長)による「狂喜乱舞した『熱狂の時代』」では、彼が『月刊プロレス』でアントニオ猪木と村松友視の対談「テーブルマッチ」を担当するようになったという話題が出ます。「あの企画もプロレス誌では革命的でしたよね。猪木さんと、プロレス村の外の作家が対談連載するわけですから。あれはどうやって始まったんですか?」というインタビュアーの質問に対して、ターザンは次のように答えます。

「僕が入ったころ、情報センター出版局という出版社が、椎名誠とかクマさん(篠原勝之)とか、ああいう人たちの本を出して、新しいサブカルのムーヴメントを起こそうとしていたんですよ。その流れで、糸井重里さんにプロレスの原稿を書いてもらおうとしたら、『もっとプロレスが好きな人がいるから』と、『中央公論』編集部にいた村松友視さんを紹介したんですよ」

「そうやって出版されたのが、『私、プロレスの味方です』だったわけですか」と言うインタビュアーに対して、ターザンはこう語ります。

「タイトルが良かったこともあって、すごいブームになったんだよね。そうしたら情報センター出版局が朝日新聞に広告を出して、それを見た杉山さんが『天下の朝日新聞に、広告とはいえ”プロレス”という文字が出た』と、興奮して、『村松さんを取材してこい』と俺が命令を受けたんだよ。村松さんは、ああいう本を出したけど、業界は反発するだろうから、プロレス専門誌はどこも扱わないだろうと腹をくくっていたわけですよ。ところが、僕が来たんでびっくりしたんです」

『私、プロレスの味方です』は当初、業界では黙殺されていましたが、”業界外”の考えを持った『週刊プロレス』の初代編集長の杉山氏が村松氏が起こしたブームに相乗りして、猪木との「テーブルマッチ」が企画されたわけです。

そして、「黄金期の『週プロ』が終わった日」として、1995年4月2月日、『週刊プロレス』を発行するベースボール・マガジン社が東京ドームで開催したオールスター戦「夢の懸け橋」が言及されます。この大会には、メジャー・インディー・UWF系・女子プロレスから全13団体が参加。ただし「各団体の純潔メンバーでのカードを提供する」といったコンセプトのもと、各団体間の交流戦は一切行われませんでした。第13試合としてのメインイベントは、新日本プロレスの橋本真也vs.蝶野正洋でした。全13団体の選手が一堂に会す豪華さと、当時他団体と交流を断っていた全日本プロレスが他団体と同じ興行に参加するといったプレミア性が重なって、会場には6万人の観衆が詰めかけ、大盛況となりました。試合の他には大木金太郎の引退セレモニーも行われました。

しかし、この日は『週プロ』黄金期の頂点でもあり、『週プロ』の「終わりの始まり」の日でもあったのです。ターザン山本は「『夢の懸け橋』でまず『終わった』と思い始めて、続く10・9東京ドームでUインターが新日本にやられて死に体になって、翌年の新日本からの取材拒否で完全に終わった。ワンツースリーで俺はやられたよな。だから雑誌にも人の一生と同じように、誕生から死までの過程があるっていうことだよ。それを見事にたどった」と語るのでした。

『週プロ』が黄金期を迎えていた頃、プロレス・ブームの絶頂期でもありました。あの頃、長州力も佐山サトルも前田日明も高田延彦も武藤敬司も橋本真也も、みんな最高に輝いていました。今では、なつかしい思い出です。

「令和」への改元まで、あと16日です。