- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1735 プロレス・格闘技・武道 『クーデター 80年代新日本プロレス秘史』 大塚直樹著(宝島社)

2019.06.20

『クーデター 80年代新日本プロレス秘史』大塚直樹著(宝島社)を読みました。著者は元新日本プロレスの営業部長で、長州力をエースにジャパン・プロレスを旗揚げした人物です。一条真也の読書館『証言 長州力「革命戦士」の虚と実』で紹介した本の内容と関連の深い一冊と言えます。新日本プロレスのクーデターに関しては、UWF分裂と並んでネタが出尽くした感がありますが、本書にはこれまで明かされなかった事実がたくさん明かされており、昭和プロレス・ファンならば読んでおいて後悔はしないと思います。

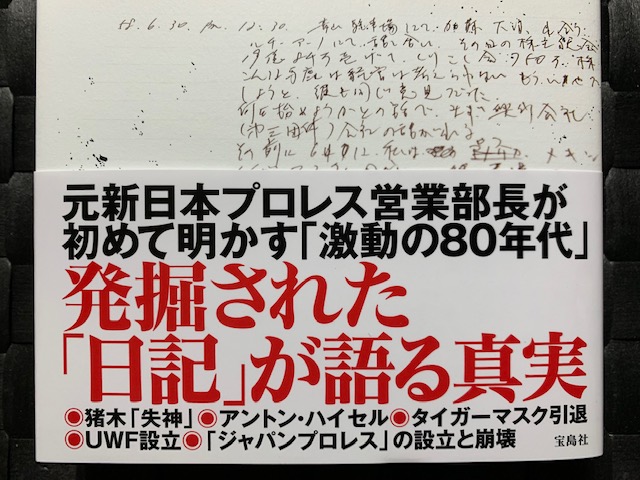

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には著者の手書きの「日記」の写真が使われ、帯には「元新日本プロレス営業部長が初めて『激動の80年代』」「発掘された『日記』が語る真実」「◎猪木『失神』◎アントン・ハイセル◎タイガーマスク引退◎UWF設立◎『ジャパンプロレス』の設立と崩壊」と書かれています。

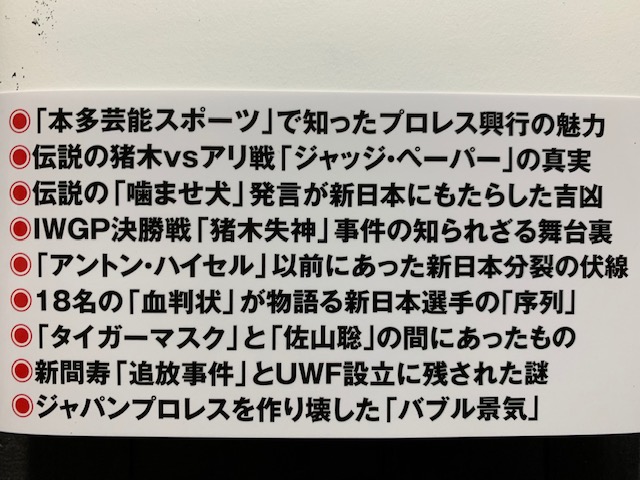

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のように書かれています。

◎「本多芸能スポーツ」で知ったプロレス興行の魅力

◎伝説の猪木vsアリ戦「ジャッジ・ペーパー」の真実

◎伝説の「噛ませ犬」発言が新日本にもたらした吉凶

◎IWGP決勝戦「猪木失神」事件の知られざる舞台裏

◎「アントン・ハイセル」以前にあった新日本分裂の伏線

◎18名の「血判状」が物語る新日本選手の「序列」

◎「タイガーマスク」と「佐山聡」の間にあったもの

◎新間寿「追放事件」とUWF設立に残された謎

◎ジャパンプロレスを作り壊した「バブル景気」

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「日本のプロレス・格闘技史における大きな分水嶺となった80年代新日本プロレスの分裂・移籍劇。初代タイガーマスクの引退、猪木の社長辞任、そして長州らの離脱とジャパンプロレスの設立、それらのすべてを知る立場にあった大塚直樹・元新日本プロレス営業部長が当時自身がつけていた『日記』をもとに真実を告白する。未公開の記述から初めて明かされるタイガーの引退、ジャパンプロレスの設立秘話などスクープ満載の書」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第1章 70年代の新日本群像

第2章 黄金時代の光と影

第3章 同時多発クーデター

第4章 鎮圧された「乱」

第5章 ジャパンプロレスの野望

第6章 夢の跡

「あとがき」

「はじめに」で、著者は以下のように書いています。

「昭和のプロレスに明るい本書の読者であれば、1983年の新日本プロレスで起きたさまざまなできごとについて、ご存知の方も多いと思う。タイガーマスク(佐山聡)の人気、そして長州、藤波のライバル抗争、さらにIWGPの創設など、リング内容も充実しテレビ中継も高視聴率をマークしていたはずの新日本で『クーデター』が起きた。その『首謀者』が他ならぬ私である」

続けて、著者は以下のように書いています。

「このクーデター事件で、猪木さんが社長を辞任。坂口征二さんが副社長を辞任し、平取締役に降格。営業本部長の新間寿さんは追放的な退社を余儀なくされ、タイガーマスクは新日本を電撃退団した。私も新日本を退社し、猪木さんのアドバイスで『新日本プロレス興行』を設立。これが長州力を中心とする『ジャパンプロレス』につながっていく。私は後にUWF設立に動いた新間さんと並び、新日本の歴史上、初めて『団体を割った』人間の1人となったわけである」

80年代の新日本プロレスについて、著者は述べます。

「プロレス関連の雑誌記事、書籍、テレビ番組はいまもって『80年代の検証』をテーマにしたものが多く、当時フロントの最前線に身を置いていた私は、これまで何度となく証言を求められた。特に多かったものが、長州力、佐山聡、そして前田日明といった当時新日本を飛び出していった選手たちに関する質問である」

続けて、前田をエースとして旗揚げしたUWFについて、著者はこう述べています。

「80年代に新日本から派生したUWFという団体は、日本における格闘技の歴史に重要な意味を残すことになるのだが、もし、1983年のクーデター事件で新間寿さんが新日本を退社していなかったならば、この団体は生まれていなかっただろう。まったくの結果論になるが、1983年から翌年にかけての新日本プロレスの混迷は、非常に多くの選手、関係者の『人生の岐路』となたばかりでなく、その後の日本のプロレス史、格闘技史にも多大な影響を与えることになった」

本書では、いろいろと驚愕の事実が明かされているのですが、わたしがもっとも驚いたのは、第1章「70年代の新日本群像」の「猪木―アリ戦『ジャッジ・ペーパー』の謎」でした。1976年6月26日、「格闘技世界一決定戦」としてアントニオ猪木とモハメド・アリが戦いました。15ラウンドをフルに戦っても決着がつかず、判定の結果、引き分けとなりました。具体的なジャッジの内容は以下の通り。

◎遠藤幸吉 アリの勝ち(猪木72-アリ74)

◎遠山甲 猪木の勝ち(猪木72-アリ68)

◎ジーン・ラーベル 引き分け(猪木71-アリ71)

しかし、試合の2日前(6月24日)に「判定=15ラウンド終了したときは、レフェリー、ジャッジの合計得点の多いほうが勝者」という最終ルールが公表されていたのです。当時の新聞記事を見ると、確かにそう書かれています。このルールに従えば、3人の合計得点は猪木215-アリ213で猪木の勝ちでした。この問題は試合から40年も経過してから、「別冊宝島」編集部が気づき、著者に事実関係について質問してきたそうですが、わたしもこれには驚きました。当時のずさんなルール運営には呆れますが、それ以上に「本当は猪木が勝っていた」というのは大きなロマンですね。

第2章「黄金時代の光と影」では、長州力の藤波辰巳(現在は辰爾)に対する「噛ませ犬」発言の意外な真相が以下のように明かされます。

「人気のタイガーマスクだけではなく、今後は長州と藤波を売り出す必要がある。その戦いは単なるライバル抗争にとどまらず『ポスト猪木』争いというテーマも含んでいた。長州は、もともと藤波をライバル視していたわけではない。新日本プロレスに入団した時期は藤波の後だが、年齢は上で、アマレスで五輪代表(ミュンヘン五輪韓国代表)にもなり、専修大学のレスリング部で主将をつとめた長州が、本気で藤波にジェラシーを感じる必要はなかった。当時のメキシコ遠征も、実を言えば自動車の運転免許を取得するのが主目的で、藤波の背中を追っていたわけではない」

長州率いる維新軍団の独立やタイガーマスクに退団に関しては、その背景にプロレス新団体設立の計画があったことが明かされます。

「当時、タイガーマスクの生みの親である梶原一騎さんが計画していたとされる『大日本プロレス』構想があった。ユセフ・トルコさんが中心となり、大相撲から千代の富士や高見山、全日本プロレスのジャンボ鶴田などを引き抜く計画があったとされるが、長州と浜口はこの『第3の団体』に参加するのではないかという噂が流れた。しかし、梶原さんは(1983年)5月25日、講談社の編集者に対する暴行事件を起こし、逮捕されてしまう。これによって『新団体』の計画は自然消滅した」

第1回IWGPの決勝戦で、アントニオ猪木はハルク・ホーガンのアックスボンバーで失神し、担架に乗せられて病院に運び込まれました。現在では、この事件は猪木の自作自演であったことがわかっていますが、著者は以下のように述べています。

「猪木さんがあのとき『失神』して話題をさらったのには、いくつかの理由があったと思う。ただ、私はそのなかの理由のひとつに、長州らに関する話題性をゼロにする狙いが確実にあったと考えている。『長州と俺では格が違う』――猪木さんのそんな思いを、私はあの失神事件のなかに感じ取ったのである」

本書は新日本プロレスのクーデター事件について、あまりにも生々しく書かれています。その詳細はここでは紹介しませんが、一連の同時多発クーデター事件で心身ともに疲労困憊した猪木の田園コロシアム大会での試合後のくだりに感銘を受けました。

「この日の田園コロシアム大会で、猪木さんはラッシャー木村に卍固めで勝利した後、リング上で鬼神のごとくこう叫んだ。

『てめえらいいか、姑息なマネをするな! 片っ端からかかって来い! 全部相手してやる! 藤波だって、坂口! お前もだ! オレの首を掻っ切ってみろ!』

まさに、実人生とリング上が一体化した瞬間だった。自身の生きざまを見せる、アントニオ猪木の真骨頂である」

その後、著者は新会社である新日本プロレス興行を立ち上げました。表面上は新日本プロレスとも友好な関係を保っていましたが、猪木の心中は穏やかではありませんでした。そんな頃、1984年2月3日、新日本プロレスのリング上である「事件」が起きました。有名な「雪の札幌テロ事件」です。第5章「ジャパンプロレスの野望」の「『冬の札幌テロ事件』の背景にあった『大塚潰し』」で、著者はこう述べています。「長州が藤波に挑戦するWWfインター王座戦で、入場しようとした長州を藤原喜明が花道で急襲し、長州の大流血で試合は不成立となった。このとき藤波が叫んだ言葉は有名である。

『こんな会社辞めてやる!』

だが、クーデター事件で会社に忠誠を誓ったばかりの藤波が、ここで会社を辞めるはずがない。プロレスファンには『テロリスト藤原誕生』と記憶されているこの事件だが、私はまったく別の印象を抱いていた。それは、この大会が北海道、つまり我々新日本プロレス興行がプロモートする興行だったからである」

その後、著者は長州をエースにジャパンプロレスを立ち上げ、全日本プロレスに参戦しました。第6章「夢の跡」の「馬場さんとの試合を拒否していた長州」では、著者はこのように述べています。

「当時、長州がよくこぼしていたのは次のような言葉である。『ジャンボや天龍はいいけど、馬場さんとはできない……』長州は、馬場さんとどう戦っていいのか分からない、合わせられないというのである。実際、全日本ではついに長州と馬場さんのシングルマッチが組まれることはなかった。長州は、どんな相手でも戦い光らせることができるタイプではなかった。全日本のなかファイトが噛み合ったのは天龍だけで、ジャンボ鶴田や外国人選手とは、相性が良くなかったように思う。とはいえ、鶴田と長州とシングルマッチは1度だけ(1985年11月4日、大阪城ホール)で、そもそも対戦そのものが少ない。この唯一のジャンボ鶴田戦はご記憶の方も多いと思う。結果は60分フルタイムを戦い抜き時間切れドローだったが、内容は『鶴田が終始圧倒していた』との印象だけが残り、いまでは鶴田伝説として語り継がれている」

「『ジャパンプロレス』がマット界に残したDNA」として、著者はこう述べています。

「新日本プロレス興行時代から約3年半存在したジャパンプロレスという団体は、その後のプロレス史に有形無形の影響を与えた。ジャパンというそれまでになかった遺伝子が注入された全日本では、その後天龍が『レボリューション』(天龍革命)を開始した。馬場さんと私の相談から誕生した2代目タイガーマスクは三沢光晴となり、やがて『四天王プロレス』が誕生する」

また、著者は以下のように述べています。

「新日本に戻った長州は1987年、やはりUWFから新日本に戻った前田日明にリング上で顔面を蹴られ、この試合が契機となって新日本を再び飛び出した前田は第2次UWFを旗揚げ。これが後に花開く日本の格闘技界の源流となる。そして長州はその後、新日本の現場監督として90年代のドーム時代を謳歌することになった。ここで活躍したのは、佐々木健介や馳浩といった、ジャパンで新人時代を送った選手たちである」

さらに、著者は以下のように述べています。

「ジャパンプロレスの旗揚げは多団体時代へ移行するきっかけを作ることにもなった。前田のUWF、大仁田のFMW、天龍のSWS等々、有力選手が独立し、たとえテレビがなかったとしても、それに見合った規模で興行を回すことができるビジネスモデルが確立すると、次々に『新団体』が誕生した。これも価値観が多様化する時代を象徴していたのである」

2016年、著者の盟友であった永源遥が70歳で急死しました。著者はこう述べています。

「永源さんとは同郷(石川県)で仲人でもある森喜朗元首相も連日、弔問に訪れた。私もひとりの友人として、坂口さん、藤波らとともにその棺を運んだが、そこには猪木さんの姿はなかった。だが後日、猪木さんが誰にも知らせず、永源さんのお通夜の前日にひっそりと自宅を訪れ、ご遺体の前で手を合わせ、帰って行ったことを親族から聞かされた」

なにかとパフォーマンス過剰な印象のある猪木ですが、こういう一面もあったのですね。心が洗われる思いがしました。

そして「あとがき」で、著者はこう述べるのでした。

「短い間ではあったかもしれないが、戦後大衆文化の一翼を担ったプロレス界の巨頭、アントニオ猪木さんとジャイアント馬場さんの2人に仕え、ともに仕事ができたことは、私の人生における最大の財産である。

猪木さんには、私の若き日の過ちを心からお詫びさせていただきたい。あのとき私が引き起こしたのは、確かにクーデター事件だった。馬場さんには、ジャパンプロレスの力不足で思ったほどの集客効果をもたらすことができず、短期間で袂を分かつ結果になったことを、お詫び申し上げたい」

最後に、「はじめに」に書かれており、カバー前そでにも出ている著者の言葉を紹介したいと思います。

「私はいま、あのクーデター事件について、後悔はしていないが、反省はしている。確かに、当時の新日本の経営には道義的問題があったかもしれない。しかし新日本プロレスは猪木さんの会社であり、猪木商店であって、営業部長あたりが会社のカネの使い方に『物言い』をつけることは不遜なことだったと思うのである。私は現在は会社の代表取締役に就任して20年以上になるが、経営者になってみて、初めて『社長』の気もちが分かった」