- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1737 プロレス・格闘技・武道 『夜の虹を架ける』 市瀬英俊著(双葉社)

2019.06.23

『夜の虹を架ける』市瀬英俊著(双葉社)を読みました。「四天王プロレス『リングに捧げた過剰な純真』」というサブタイトルがついています。著者は1963年、東京都生まれ。千葉大学法経学部卒。ターザン山本編集長時代、「週刊プロレス」で全日本プロレス担当記者を務める。「週刊プロレス」「週刊ベースボール」編集部を経て、現在、フリーのスポーツライターとして活動中。

この分厚さを見よ!

この分厚さを見よ!

この本、なんと832ページもあります。しかも活字が二段組。一条真也の読書館『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』で紹介した名著が同じく二段組で約700ページでしたので、同書を上回る分厚さです。さすがのわたしでも、読み始めるのに躊躇しましたが、一条真也の読書館『さよならムーンサルトプレス』で紹介した本で新日本プロレスの「闘魂三銃士」のことを懐かしく思い出したので、本書を読んで全日本プロレスの「四天王」のことも思い出してみたいと思いました。

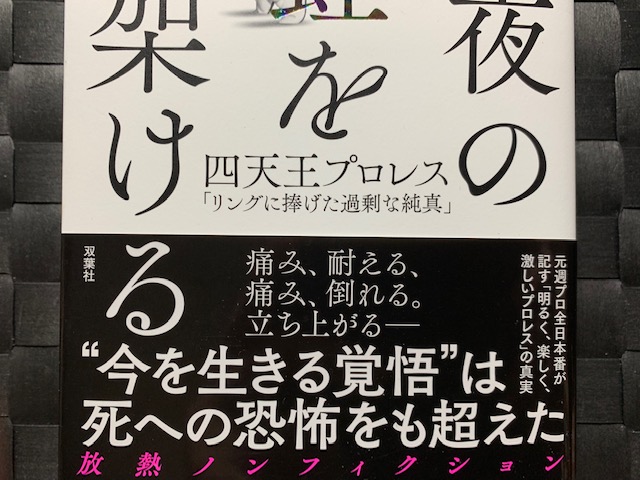

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、川田利明が三沢光晴をジャーマン・スープレックスで投げている写真が使われ、帯には「痛み、耐える、痛み、倒れる。立ち上がる――”今を生きる覚悟”は死への恐怖をも超えた」「ノンフィクション」「三沢、川田、田上、小橋。命懸けの日常がそこにあった―元週プロ全日本番が記す『明るく、楽しく、激しいプロレス』の真実」と書かれています。

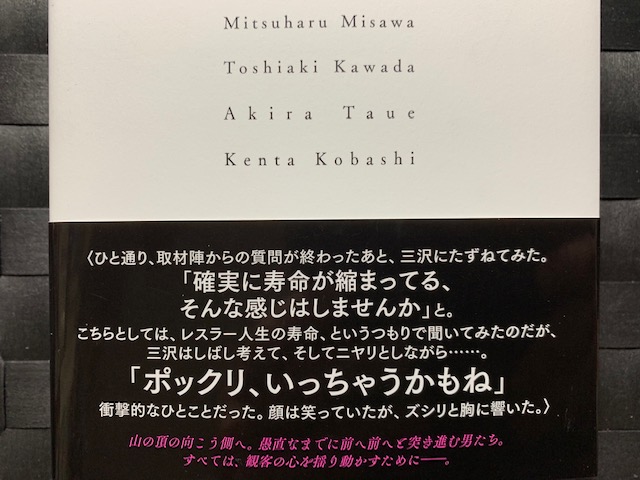

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下のように書かれています。

「〈ひと通り、取材陣からの質問が終わったあと、三沢にたずねてみた。『確実に寿命が縮まってる、そんな感じはしませんか』と。こちらとしては、レスラー人生の寿命、というつもりで聞いてみたのだが、三沢はしばし考えて、そしてニヤリとしながら……。『ポックリ、いっちゃうかもね』衝撃的なひとことだった。顔は笑っていたが、ズシリと胸に響いた。〉」「山の頂の向こう側、愚直なまでに前へ前へと突き進む男たち。すべては、観客の心を揺り動かすためにーー」

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「家族が寝静まった日曜日の深夜。眠い目をこすりながら、チャンネルを合わせるとテレビ画面に映し出されるあの男たち。キック、逆水平、エルボー……痛みがダイレクトに伝わる打撃。パワーボム、ノド輪落とし、ジャーマン……見ている自分の息が詰まる投げ技。倒れても倒れても、何度も立ち上がる男たち。繰り返される2・9の攻防。 頑張る、あきらめない、手を抜かない。そんな言葉は口にせずとも、そのすべてをリング上で体現する闘い。最後の力を振り絞って放たれた急角度のスープレックス。3回叩かれるマット。乱打されるゴング。鳴り止まない拍手。妙に冴えた目のまま、布団にもぐり込む。明日、僕も頑張ろう。今日よりちょっとだけ。前を向いて――」

アマゾンの「内容紹介」には、こうも書かれています。

「90年代、リングに熱狂を呼び込んだ『四天王プロレス』。そこにいた4人の男――三沢光晴、川田利明、田上明、小橋健太。投げっ放しジャーマンやエプロンでの攻防に象徴される激しい闘いは、多くのファンを魅了し、海外を含めたのちのプロレスシーンにも大きな影響を与えた。その一方で、2009年6月の三沢の死を境に、「やり過ぎ」だったとする四天王プロレス批判があがったのは事実だ。あの時代、闘いの当事者たちはどのような思いを胸にリングに上がり、そして今、どのように考えているのか。元週刊プロレス全日本番として日々、王道マットの取材を続け、またジャイアント馬場からの信頼も厚かった『一休』こと市瀬英俊記者が記す、『明るく、楽しく、激しいプロレス』の真実――」

そして、アマゾンの「内容紹介」には、以下のレスラーや関係者たちの言葉が紹介されています。

「投げっ放しジャーマンの受け身なんて、どう考えたって取れるわけがない。そんなの試合でやらない限り……。誰もそんなケガするようなこと、教えてくれるわけがないし。そんな受け身、ないからさ。試合が終わって生きていることに感謝っていうぐらい、ホント、何回もこれ死んだかなと思うことがあったよ」(川田利明)

「せっかくプロレスを見に来てもらったんだから、喜んで帰ってもらおうと。それは常に思ってたよね、プロとして。なーんだ、っていう思いで帰らせるわけにはいかない。でも、セミの試合がワーッと沸くじゃない。オイオイ、と思ったよ。どうすっか、やばいなあって」(田上明)

「三沢さんとプロレス観について話し合ったことはないですけど、お互いに覚悟を持って前の試合を乗り越えようとする気持ちがぶつかり合った結果なんですよね。無謀なことをしようとか、そういうのはまったくなかった」(小橋建太)

「日々、何か違う自分を見せていこうというのは三沢さんたちであって、 俺はその場を必死に頑張るだけだから。ああしよう、こうしようではなく頑張ってつなごう、最後まで残ろう。攻めじゃなくて、受けが俺のスタイルだから」(菊地毅)

「カウント2・9の攻防だけが四天王プロレスのように言われますけど、そうじゃないんですよ。皆さんがテレビで見ていたのはスゴイところばかりですけど、地方の会場ではそうじゃない細かいところをやってましたから」(秋山準)

「思っていた以上に凄かったです。ひとことで言えば、体を張ってるな、と。怖いぐらいですね。攻めててもね、よくここまで受け切るな、と」(馳浩)

「他団体のレスラーからやり過ぎの声が挙がるのだとすれば、それはできないことのジェラシーだよ」(和田京平)

本書の「目次」は、以下の通りです。

「序」

第一章 春 4粒の種

1 右腕の膨らみ

2 「カワダ」の帰国

3 角界の玉三郎

4 フェンスの外の目力

5 全日本プロレス再生計画

6 悲しみの虎

7 シークレットサロン

8 雨の東京体育館

9 格を壊す

第二章 夏 新芽の生命力

10 三沢組

11 新・激しいプロレス

12 火の玉小僧

13 ゼンニッポンコール

14 自分超え

15 ガラスのエース

16 闘う者の距離感

17 非常ベル

第三章 秋 陽の光を求めて

18 3年周期

19 四天王の誕生

20 非情という名の感情

21 価値観の衝突

22 あすなろのもがき

23 暗い影

24 一夜の夢

第四章 冬 全日本の森

25 全力の今

26 取材拒否

27 イラ立ち

28 摩耗するタイヤ

29 樹木の根

30 三沢革命

31 4色の虹

「おわりに」

第一章「春 4粒の種」の1「右腕の膨らみ」では、「四天王プロレスの起点」として、以下のように書かれています。

「とりわけ激しさを極めたのが、93年の夏以降に全日本マットで繰り広げられた闘いだった。中心的な登場人物は川田のほかに三沢、小橋、田上明の計4選手。彼らは同年5月21日の北海道・札幌大会を境に『四天王』と呼ばれるようになり、彼らが織り成すプロレスはまもなく『四天王プロレス』と称されるようになった」

四天王プロレスについて、著者は述べます。

「四天王プロレスを語るうえでのキーワード。たとえば『カウント2.9の攻防』というフレーズがそれに該当する。通常、プロレスの試合においては一方のレスラーが相手のレスラーの両肩をマットにつけ、それを確認したレフェリーがマットを3回たたけば決着がつく。

だが、四天王プロレスにおいては決着の瞬間が容易には訪れない。見守る観客が『これはもうダメだ』と観念するような大技を食らってもなお彼らは、覆いかぶさってきた相手の体をハネのける。カウント3寸前の、カウント2.9と呼ぶべき瞬間にレフェリーの手が空中で止まる。観客はあきらめのため息を早く飲み込み、0.1の差でなおも闘い続ける意志を示した彼らに対して全力の腹式呼吸で声援を送る。

四天王プロレスにおいてはこうしたシーンが何度も出現する。この『何度も』が重要なポイントだ。1試合のうちに何度も。そういう試合がシリーズ中は日々繰り返される。年間8シリーズ、トータルでは150試合前後、そして、そういう1年が数年にわたって続いた。その結果、四天王プロレスという過去に類を見ない潮流が生まれた」

そんな苦しい闘いを続ける四天王たちは、どう考えていたのでしょうか。第二章「夏 新芽の生命力」の16「闘う者の距離感」では、「『負けちゃおうかな』との闘い」として、三沢の試合後のコメントを紹介しています。

「『自分との闘いが苦しかったね。「負けちゃおうかな……」っていう気持ちとの闘いだよね。しょっちゅう、頭の中で呟いているわけ。ハンセンが上に乗っかってきたときなんかね』

負けちゃおうかな。もう楽になっていいんじゃないか。もうひとりの自分が悪魔のささやきを投げかける。しかし、三沢は悪魔の横っ面にもエルボーをぶち込んだ。自分との戦いに打ち克つ。それがプロレスという世界においてトップに立つための必須条件。自分との闘いに打ち克ち続ける。それがプロレスというジャンルにおいてトップに立ち続けるための絶対条件」

第三章「秋 陽の光を求めて」の「価値観の衝突」では、「鶴田の警告」として、四天王たちの前に強大な壁として立ちふさがったジャンボ鶴田の言葉が紹介されています。鶴田の死後に保子夫人が書いた『つぅさん、またね。』(ベースボール・マガジン社)には、鶴田の本音が綴られています。

「後輩たちの試合について、彼はこんな感想を渕さんに漏らしていました。『三沢はよくやってると思うよ。でも、頭から落とすような危ないプロレスは、俺はやりたくない』ひとつ間違ったら命に関わるようなプロレスはスポーツじゃない、というのが彼の持論です。『見ていてハラハラする。きれいじゃないんだよ』とも言っていました」

著者は、鶴田のプロレス観について述べています。

「ケンカやつぶし合いなどではない、スポーツとしてのプロレスを鶴田は追求していた。その中で90年の夏、目の前に超世代軍が現れ、鶴田は急角度のバックドロップを頻繁に放つようになった。確かな受け身の技術を備えていた若者たちによって、鶴田の強さが引き出された面は否定できない。それでも鶴田の足は常にブレーキペダルにかかっていた。本人にしてみれば無秩序な強さではなく、あくまでも制御を利かせた強さの表現。そんな意識だったのだろう。だが、四天王の試合はブレーキを踏むことのない、アクセル全開のプロレス。鶴田の目にはそう映った。きれいじゃない。美しくない。そう感じた」

レフェリーとして鶴田軍対超世代軍、さらには四天王の試合を裁き続けた和田京平は、四天王がブレーキを捨てた理由について、「やりたいことをやっても誰も文句を言わなくなった。ガタガタ言う人間がいなくなったということだよね。天龍さんがいなくなったというのもあるし、ジャンボがいなくなったというのもある」と解説しています。また、和田は次のようにも語ります。

「そこにジャンボがいたら、『あれはないよなあ』と。試合が終わったあとにちゃちゃを入れられるのがイヤだと言ったら変だけど、対等な4人のグループ、文句を言わないグループだから何をやってもオッケーなんですよ。そこに天龍さんや輪島さんがいたら試合は成立しないわけで、4人が台頭だったからいろんあんことが出来上がった。投げっ放しジャーマンとかエプロンからのノド輪落としとか、やられた側は苦しいかもしれないけど、それに耐えて文句ひとつ言わずリングに残って試合をこなすという意味で、4人全員が対等だったんじゃないかな」

23「暗い影」では、「馬場が予見していた小川直也の暴走」として、新日本プロレスに入門した小川についての馬場のが興味深かったです。著者が聞き手を務めた単独インタビューで、馬場は小川について次のように言及しました。

「例えば柔道の小川(直也)が入ってきた。でも、この世界だけは、1からやらんことには全然勝負になりませんよ。1からやらなきゃならん人に、お金なんか出してられない、ということです。どれくらいのお金か聞いてないけど、半端じゃないお金ですよ。小川が試合するのに、相手に柔道着を着せればなんとかなるだろうけど、相手が裸だったらどうにもならない。レスラーはそんなに甘くないですよ。そんなに甘くされたら、困るよ。新日本に言わなきゃいかん」

続けて馬場は、「柔道の(アントン・)ヘーシンクを見て、俺はようわかっとる。そんなに甘くされたら、新日本の選手も怒ると思う。なんだこの野郎って、思うんじゃないの。1からやらないならね。人の団体のことだけどな。ヘーシンクにもレスリングを教えたけど、ダメだったということなんだよ。裸になったら、何もできなかった。1からやらないんだから。小川も、1からやるならそれでいい。他の選手も納得するだろうけどな」と語っています。のちに小川の暴走により新日本再度との大乱闘という事件も発生(99年1月4日、東京ドームしましたが、「甘くされたら、新日本の選手も怒ると思う。なんだこの野郎って、思うんじゃないの」と馬場がトラブルを予見したのは、さすがの慧眼でした。

その馬場あっての超世代軍であり、四天王プロレスだったのではないかというのが和田京平です。和田いわく、「ケガをしても、馬場さんはちゃんとしてくれるだろうと。だからあそこまでできたのかもしれない。公傷制度? ずっとありましたよ。ケガをしたら、最初の3カ月は会社で面倒を見る。それ以降は会社との話し合い。だから肝炎で休んでいたジャンボ(鶴田)にも給料を払っていた。ギャランティよりは落ちるけど、生活に困らない程度のものは渡してた。普通、試合ができない選手は契約更改のときに切っちゃうんだけど、それを切らないのが馬場さんだから」といいます。

「ジャイアント馬場のプロレス観も凌駕。 四天王に『こいつらはすごい』」という6月3日配信のweb「Sportiva」の記事では、和田京平の発言が紹介されています。

「馬場さんは、体が大きい人を優遇してきたんです。体が大きければリングに上がっただけでも説得力が生まれますから。でも、天龍さんたちが出て行ったあとに彼らが激しくやりあっている姿を見て、『こいつらすごいな』と驚いていました。馬場さんが考えていた最高のプロレスは、自分もやってきた観客に”魅せる”アメリカンプロレス。しかし四天王の4人は、受け身が取れない頭から落とす技もしますし、エルボーや蹴りも、頭や顔面にバチバチ入れる。その想像を超えた試合に馬場さんのプロレス観が覆ってしまったんです。彼らの試合は本当に認めていましたよ。日本武道館の試合が終わった後なんて、涙を流しながら『今日の試合は本当によかった。あいつら最高にすごいな』と言って、レフェリーを務めた僕にも”ボーナス”を渡してくれました。その時に『僕だけもらったら悪いです』と言ったんですが、馬場さんは『バカヤロー。あいつらにもちゃんとやってるよ』と笑っていました。馬場さんの中で、四天王プロレスはアメリカンプロレスを完全に超えたんですね」

全日本には「四天王」がいたように、新日本には武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也の「闘魂三銃士」がいました。脂が乗り切っていた時代の闘魂三銃士と四天王、それぞれと対戦した馳浩は次のように「闘魂三銃士プロレス」と「四天王プロレス」を定義しています。

「三銃士のプロレスは、ザ・新日本プロレス。四天王のプロレスは、ザ・全日本プロレス。そんなに難しいことじゃないです。猪木さんの体格や運動神経、闘う姿勢があって闘魂三銃士がいる。でも、三銃士は猪木さんとは違う。三銃士のような体格、特異性で猪木さん的な世界を表現しようとすれば三銃士になる。

一方、馬場さんの体格、カリスマ性というベースがあってこその四天王であって。でも、四天王は馬場さんとは違う。馬場さんは体格で見せられるけど、四天王はそうじゃない。自分の体格と技術の中で、馬場さん的なプロレス観を提供しようとすれば、それが四天王プロレスになる。こう考えれば簡単ですよ」

そんな闘魂三銃士と四天王が初めてニアミスしたのが、1995年4月2日、東京ドームで行われたベースボール・マガジン社主催のオールスター戦「夢の架け橋~憧夢春爛漫~」でした。全13団体が参加しましたが、対抗戦ではなく各団体がカードを提供するスタイルでした。ここで第12試合として、全日本プロレスの三沢&小橋&ハンセン対川田&田上&エースの試合が行われ、熱熱闘の末に30分時間切れとなりました。続く最終第13試合で蝶野正洋との一騎打ちを制した当時のIWGPヘビー級王者、橋本真也は試合後に、「全日本さんの試合のときにオーロラビジョンを見ていて、もうこの辺でいくんじゃないかというときにどんどんどんどんまだ続いていって、お客さんのハートっていうのをつかんで、ものすごく噛み合った、いい試合をしてた。自分がやはりプロである以上、それ以上のものを見せなきゃいけないとは思っているうちに、どんどんプレッシャーが掛かってきて、体ががちがちに動かなくなってきたような感じだったんですけどね」と語りました。

今は亡き「破壊王」も四天王プロレスを認めたのです!

第四章「冬 全日本の森」の31「4色の虹」では、今では馬場のそれをはるかにしのぐ、40年超のキャリアを誇る渕正信が四天王プロレスのエッセンスを説明しています。

「俺自身、クラシックなプロレスが好きでね。技っていうのは、もちろんやったら凄いけど、ある程度有名な技になると、その技をかける前にお客さんはわかるよ。格好をするだけでわかる。たとえばデストロイヤーの足4の字固め、フリッツ・フォン・エリックのアイアンクロー、その技に入る格好をするだけで、お客さんはワーッとなる。相手がその技を防いで決まらなくても沸く。そこがプロレスのロマン。この技が決まったらおしまいだと。そういうのが俺自身、好きだったのよ。三沢が川田のバックを取って、投げっ放しジャーマンを狙う。川田が防いで、背中へのキックで逃げるとか。小橋だったらローリング・チョップを後頭部にやるとか。エプロンで田上がノド輪落とすをやろうとする。それを防ごうとする。危ない! 危ない! その時点でお客さんは熱狂するわけよ。昔の必殺技に近づいてきたなと。見ていて嬉しかったね」

最後に、著者は、この823ページにおよぶ本書を以下の言葉で終えるのでした。

「試合終了のゴングが鳴る。今日もリングですべてを出し尽くし、背中で熱を感じる男たちに向かって、観客は力の限りの拍手を奏でる。手のひらの汗が飛沫となって、男たちに降りそそぐ。四方八方からの飛沫が照明の下で虹を作る。

三沢光晴の緑。川田利明の黄。田上明の赤。小橋建太のオレンジ。4色の虹。大地に根っこを下した一瞬の夜の虹。夜の虹を見た人は幸せになれる。ジャイアント馬場が愛したハワイには、そんな言い伝えがあるという」

ここで読者は初めて「夜の虹」という本書のタイトルの意味を知るのですが、なんというロマンティックな表現でしょうか。プロレスそのものがロマンの結晶のようなジャンルであると言えますが、本書の著者は筋金入りのロマンティストなのでしょう。本書のサブタイトルには「リングに捧げた過剰な純真」とありますが、本書もまた「四天王プロレスに捧げた過剰な愛情」と呼べるのではないでしょうか。わたしは昭和の新日本プロレスをこよなく愛する者ですが、本書を読んで、平成の全日本プロレスも好きになりそうです。