- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1739 哲学・思想・科学 『その悩み、哲学者がすでに答えを出しています』 小林昌平著(文響社)

2019.06.30

『その悩み、哲学者がすでに答えを出しています』小林昌平著(文響社)を読みました。現代人の悩みを哲学者の言葉を使って解説した本で、非常に面白かったです。著者は、1976年生まれ。慶応義塾大学法学部卒業。専攻は哲学・美学。著書『ウケる技術』(共著、新潮文庫)は20万部のロングセラーとなり、東京大学i.schoolでのワークショップの教材となりました。大手企業に主任研究員として勤務する傍ら、学会招待講演、慶応義塾大学ゼミ講師も務めています。テーマは人文科学の知見をビジネスに活用する ” Humanities on Industry(HoI)”。

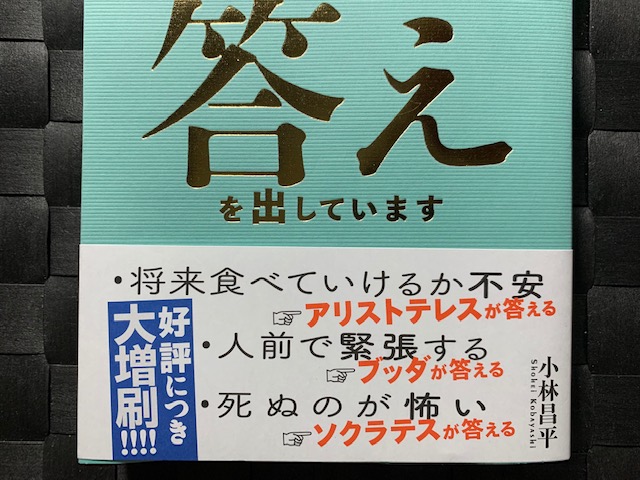

本書の帯

本書の帯

本書の帯には以下のように書かれています。

●将来食べていけるか不安 ⇒ アリストテレスが答える

●人前で緊張する ⇒ ブッダが答える

●死ぬのが怖い ⇒ ソクラテスが答える

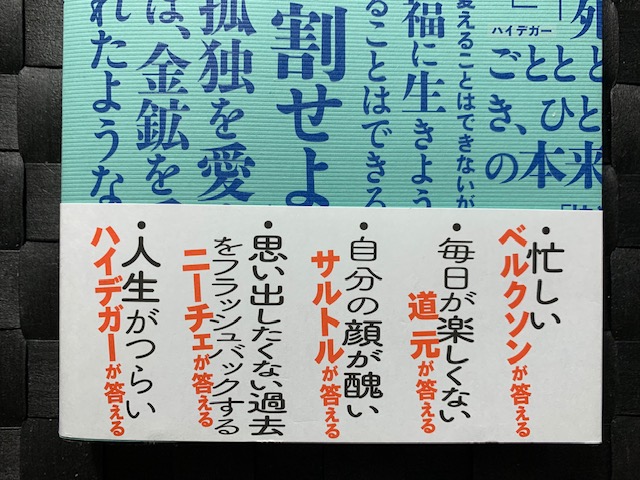

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のように書かれています。

●忙しい ⇒ ベルクソンが答える

●毎日が楽しくない ⇒ 道元が答える

●自分の顔が醜い ⇒ サルトルが答える

●思い出したくない過去をフラッシュバックする

⇒ ニーチェが答える

●人生がつらい ⇒ ハイデガーが答える

アマゾンの「出版社からのコメント」には、以下のように書かれています。

「紀元前、古代ギリシャのプラトンは師ソクラテスの突然の死に遭遇し、その後ずっと人の死についての思いをめぐらせながら、『哲学とは死の練習である』という考えに至りました。戦後のフランスで活躍した哲学者サルトルは、背が小さく斜視であるという外見的コンプレックスに苦しみながら、『人は今ある自分じゃないものになることができる』とする『実存主義哲学』でそれを克服しようとしました。このように、『悩み』は紀元前から人類を悩ませ続け、それに思考で解決してきたのが哲学者たちなのです。あなたの悩みをアリストテレスやニーチェに相談してみませんか?」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

仕事

「将来、食べていけるか不安」アリストテレス

「忙しい。時間がない」アンリ・ベルクソン

「お金持ちになりたい」マックス・ウェーバー

「やりたいことはあるが、行動に移す勇気がない」ルネ・デカルト

「会社を辞めたいが辞められない」ジル・ドゥルーズ

自意識・劣等感

「緊張してしまう」ゴータマ・シッダールタ(ブッダ)

「自分の顔が醜い」ジャン= ポール・サルトル

「思い出したくない過去をフラッシュバックする」フリードリヒ・ニーチェ

「自分を他人と比べて落ちこんでしまう」ミハイ・チクセントミハイ

「他人から認められたい。チヤホヤされたい」ジャック・ラカン

「ダイエットが続かない」ジョン・スチュアート・ミル

「常に漠然とした不安に襲われている」トマス・ホッブズ

「人の目が気になる」ミシェル・フーコー

人間関係

「友人から下に見られている」アルフレッド・アドラー

「嫌いな上司がいる。上司とうまくいっていない」バールーフ・デ・スピノザ

「家族が憎い」ハンナ・アーレント

恋愛・結婚

「恋人や妻(夫)とけんかが絶えない」ゲオルク・W・F・ヘーゲル

「不倫がやめられない」⇒イマヌエル・カントと親鸞が答えを出しています。

「大切な人を失った」⇒ジークムント・フロイトが答えを出しています。

人生

「やりたいことがない。毎日が楽しくない」道元

「人生の選択に迫られている」ダニエル・カーネマン

「夜、孤独を感じる」アルトゥール・ショーペンハウアー

死・病気

「死ぬのが怖い」ソクラテス

「人生がつらい」マルティン・ハイデガー

「重い病気にかかっている」ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン

「おわりに」

「参考文献」

「はじめに」では、「仕事。健康。家庭。お金」として、「紀元前に生きた人も、現代人の私たちと同じようなことを望み、同じようなことで悩んでいたことが見えてきます。人間は、いつの時代も同じ悩みのまわりを回りつづけているのです」と書かれています。

また、仏教の開祖であるブッダの悟りについて、著者は、「紀元前528年、釈迦はこの世が生老病死の苦しみの世界であることに悩み、王子という恵まれた家庭環境を捨てて出家、やがて菩提樹の下で悟りを開きます。弟子の女性が幼い息子の死に半狂乱するのを見て、『愛する家族を生きるあてにしてはならない。頼れるのは法(この世の真実)と自分だけである』といって彼女を叱咤激励します」と述べます。

哲学者プラトンについては、著者はこう述べています。

「紀元前399年、古代ギリシャのプラトンは師ソクラテスの突然の死に遭遇し、死ぬ瞬間に師が残した、「真実の幸福を得るためには、肉体を切り離し、魂それ自身となり真実を追究すること」、すなわち「哲学とは生きながら『死ぬことを練習すること』である」という言葉から、自身の哲学を出発させます」

そして、著者は「人生をかけて哲学者が導き出した考えにふれることで、私たちの日常の悩みを解決する糸口をみつける。哲学者がその答えに至ったプロセスをたどりながら、哲学に興味をもち、ふだんの思考の枠をひろげてみる。それが本書の試みです」と述べるのでした。

本書ではさまざまな悩みの種類別に章立てされていますが、「仕事」の章では、「将来、食べていけるか不安」という悩みについて、著者は以下のように述べています。

「どうすれば、『将来食べていけるだろうか』という心配を払拭することができるでしょうか。それには『将来の目的や計画をいったん忘れ、今この瞬間のやりたいこと、やるべきことに熱中せよ』というのがアリストテレスです。アリストテレスは『将来の目的を最優先にした行為』を『キーネーシス(運動)的な行為』と呼び、一方で『将来の目的を度外視し、今この瞬間に集中する行為』を『エネルゲイア(現実活動態)的な行為』と呼んで、次のように言っています。『快楽は本来、「活動(エネルゲイア)」にほかならず、それ自身目的(テロス)なのである』(『ニコマコス倫理学』)

また、「緊張してしまう」という悩みについて、ブッダの考えを引きながら、著者は以下のように述べています。

「世界が『無常』とわかっているなら、この世の中で実体視できるものは何ひとつなく、あらゆることが寄り集まっては流れ去る現象であると気づく。であるならば、過去の記憶にも未来への不安にもこだわりをもたず、『今・ここ』に集中する(念入りにリハーサルを繰り返すなど)ことで、『失敗したくない』『生き残りたい』といった煩悩から起こる過去や未来への執着のとめどない膨張を、堰き止めることができるのです」

さらに著者は、ブッダが開いた仏教について、「仏教は『行学』と言われるように、理論だけでなく実践(修行)も重視する学問ですから、煩悩の繁茂や膨張を実際にせき止めるために、修行のメインである「瞑想」があり、その坐禅瞑想のシステムは精密に体系化されています。『緊張してしまう』についてもそれは明快です」と述べます。そして、一条真也の読書館『ブッダの真理のことば・感興の言葉』に掲載されている「およそ集起する性質のものは、すべて滅尽する性質のものである」というブッダの言葉を紹介するのでした。

「自意識・劣等感」の章では、「思い出したくない過去をフラッシュバックする」という悩みを取り上げ、哲学者ニーチェの思想にもとづいて以下のように述べています。

「もし私たちがある夜、自分には無理だと思っていた素敵な恋人と結ばれたとか、思いがけない仕事での成功や称賛を受けたりして、『この幸福がずっと続けばなぁ、ああこの瞬間よ、また来てほしい!』と思ったとしたら――すべての出来事は、環っかのように因果でつながっているのだから、また再び起きるだろう不幸の体験に対しても、『しょうがない、また来い!』と言っていることになるのだよ、とニーチェは説きました」

これが「永劫回帰」の思想です。続けて、著者は述べます。

「不幸な体験がなければ、いい思い出もないわけで、両方があるから人生はつらく、そして楽しい。その振れ幅の大きい人生をこそ愛し、楽しめ!というわけです。そういう浮き沈みある、おもしろいけどつらい人生への無条件の肯定のことをニーチェは『運命愛』と言い、ニーチェが最終的に到達した『超人』の条件としたわけですが、ではどんなに不条理としか言いようのない、むごたらしい悲惨な運命でも愛せるか?ということが問題になるわけです。愛せる、とニーチェは言います。不幸な体験こそ、ある場合には幸福な体験以上に財産に変わるのであると」

そして著者は、ニーチェの代表作『ツァラトゥストラはこう言った』の中の「苦痛に対してもそなたたちは過ぎ去れ、しかし帰って来い!と」という言葉を紹介するのでした。

「他人から認められたい。チヤホヤされたい」という悩みについては、20世紀フランスの哲学者ラカンの思想にもとづいて、以下のように述べています。

「ラカンは人間の承認欲求がいかに幻想に支えられたものであるか、そしてどれだけがんばったところで十分にみたされることがないかということを論じ、ネット時代にうってつけの精神分析理論を説いた哲学者です。ラカンは、フロイトが発見した『無意識』の研究をさらに深め、他者という現実の個人はいわば『小文字の他者』で、それとは別に、無意識の領域に『大文字の他者』というものが存在すると考えました。人間の承認欲求というのは業が深いもので、『小文字の他者(現実の個人)』だけでなく、『大文字の他者』に認められるという実感を得ることがなければ、十分に満足することができないと考えたのです」

「人の目が気になる」という悩みについては、20世紀フランスの哲学者でゲイとしても知られたミシェル・フーコーの思想に基づいて、以下のように述べています。

「いま世の中を支配している常識や『空気』、周囲の目線が、どのような根拠にもとづいているものなのか、歴史的な視点から疑うこと。そして自分の能力や魅力を、可能なかぎり自由に発揮できるように、身近なところから常識を変える勇気が求められているということです。実際、21世紀に入り、多くの欧米諸国で同性愛の結婚が公に認められるようになりました。伝統的な常識にしばられがちな世間や周囲のおかしいところと折り合いをつけ、何よりも世間体や他人の視線を気にしてしまう自分を統御しながら、勇気をもって自分のもつありようを自由に発揮させて生きていく努力をしていくべきではないでしょうか」

そして、著者は「懸命になって『ゲイ』にならなければならない」という言葉を紹介するのでした。

「人間関係」の章では、著者は「家族が憎い」という悩みを取り上げ、こう述べます。

「極端な話になってしまいますが、現代の日本で起きている殺人事件の実に半数(2013年現在、殺人検挙件数全体の53.5%)が、親子や兄弟姉妹など、家族どうしの間で起こっているというデータがあります。戦後、国内での殺人は減りつづける一方、身内による殺人は減らないのです。高齢化による介護疲れや長引く不景気も理由のひとつであるといわれます。が、距離の近い家族だからこそ、根っこにある甘えがみたされなかったとき、『なぜわかってくれないのか』と不満を抱きやすく、かえって憎悪を燃やしてしまうということではないでしょうか」

それから著者は、ナチスの罪を追求した20世紀ドイツ生まれのユダヤ人哲学者ハンナ・アーレントの思想を紹介し、「『ゆるそう!』と思い立つことは、やはり大事なことなのです。『ゆるし』は(「復讐」とは逆に)、自分を傷つけた相手との断絶を解き、相手が最初に犯したあやまちと、その仕返しが連鎖してしまう可能性から、相手と自分を自由にすること。そしてお互いの間に『新しいはじまり(beginning)』としての交流(action)をとりもどす、人間と呼ぶにふさわしい行為であることに変わりはないのです」と述べます。そして著者は、「赦しは、赦す者と赦される者を自由にする」というアーレントの言葉を紹介するのでした。

「恋愛・結婚」の章では、「不倫がやめられない」という興味深すぎる悩みが取り上げられます。著者は、ドイツの大哲学者イマヌエル・カントの思想に基づいて述べます。

「ほんとうの道徳法則(定言命法)とは、『あなたの意志の根本方針が、つねに同時に、普遍的立法の原理となるように行為することだ』とカントはいいます。これはどういうことかというと、『すべての人がそれをやったら、世の中がめちゃくちゃにならないかどうか』という判断基準に照らして行動せよ、ということです。その判断基準に照らして、不倫を『普遍化できない』と感じるなら、その人にとって不倫は道徳法則に反する行為となります」

また、著者は以下のようにも述べています。

「いけないことだとわかっていながら欲情に突き動かされてしまうのも人間の性ですが、同時にそれを、理性によって抑えることですがすがしさを感じることができるのも、人間なのです。この自分の中にわき上がる良心へのリスペクトの感情を、カントは自然界を支配する法則への尊敬にかさねて、次のように表現しています。『繰り返し反省すればするほど、常に新たに、そして高まりくる感動と尊敬の念をもって心をみたすものが2つある。わが上なる星の輝く空と、わが内なる道徳律とである』」

そして著者は、カントの著書『道徳形而上学の基礎づけ』から「欲望に流されず、自分の中の道徳法則にしたがったすがすがしさを味わうべし」という言葉を紹介するのでした。

「大切な人を失った」という悩みでは、精神分析学の父であるフロイトの考えをもとに、著者は以下のように述べます。

「『悲しみとは力である』というのがオーストリアの精神科医、ジークムント・フロイトです。大切な人を失った悲しみのプロセス、そこから立ち直る感情的なプロセスを、フロイトは『喪の仕事(mourning work)と呼びました。愛するものと死に別れた場合だけでなく、生きている人に別れを告げられた場合も同じです。喪失の悲しみをのりこえるには、『喪の仕事』が正しくおこなわれるかが問題なのです」

また、「喪の仕事」について、以下のように述べています。

「『喪の仕事』とは、失われた相手にリビドーを注ぎこみつづけることからの、長い時間をかけての解放です。大切な相手を喪失した人間は、失われた対象と一緒にいたいと、一度は底なしの悲しみに沈むのですが、膨大なリビドーを対象に注ぎこむうちに(始終泣きつづけ、悲しみに暮れつづける状態でしょう)、『でも私は生きていかなきゃ』と、やがて冷静さをとりもどす。そして、悲しみは去りがたいものの、失われた相手と距離をとった、おちついた悲しみの感情をもてるようになる。悲しみが、なつかしさの感情に変わっていく」

続けて、著者は以下のように述べています。

「長い時間をかけてやがて、こう思えるようになるのです。あの人は去ったが、私は自分がいま生きている世界にとどまって生きていくんだと。それを健全な『自己愛』だとフロイトは表現するのです。長い悲しみの淵から「私」を現世に立ち戻らせるのは、健全なナルシシズムだったのです」

そして、著者はフロイトの「喪とメランコリー」(『人はなぜ戦争をするのか』(光文社古典新訳文庫・所収)の中の「『喪の仕事』は長い時間をかけて一歩づつ実現していく」というフロイトの言葉を紹介するのでした。

「人生」の章では、「やりたいことがない。毎日が楽しくない」という悩みを取り上げ、曹洞宗を開いた道元の思想に基づいて、著者は以下のように述べます。

「道元は、禅寺でごはんをつくるときの作法(典座)だけでなく、ごはんを食べるときの作法(赴粥飯法)においても、『洗顔』『歯みがき』『掃除のしかた』『トイレでの立ちふるまい』に至るまで、ひとつひとつをていねいに行うためのこと細かなマニュアルを書きのこしています。道元が重視するこれらの日常的行為には、どれも『手』が関係していることに注目してください」

続けて、著者は道元のめざした仏道について、「仏道のめざすところは『自己とは何か』を本当の意味で理解することです。それは自分を何かと定義するようなことではありません。実は、自分を『忘れる』ことなのだと道元は説きます。そしてそのために手を動かす雑務というのは、手がふれたものと一体になることで自分を忘れることができる」と述べます。最後に著者は、「生活すべてが禅である」という道元の思想を紹介するのでした。

「夜、孤独を感じる」という悩みについては、著者は、ドイツの哲学者であるアルトゥル・ショーペンハウアーの著書『幸福について』の考えに基づいて述べています。

「どれだけ寂しくて、人恋しくて、話し相手が欲しいからといって、いざ会ったり電話で話してみたりすると、自分と相手のその時の気分や状況や興味がうまく噛み合わないことがあります。それはやはり、他人だからです。自分が本当に興味あるところと、相手のそれとが折り合わないために、結局相手に合わせることになったり、気を使ったりすることになる。結果、深い話ができず、お互いが共感し合える最大公約数的なところまで、会話のレベルを落とさなければならなくなる」

また著者は、ショーペンハウアーの孤独についての考え方について、「ショーペンハウアーは人間には生来、『寂しがり屋』といわれるような、『他人と一緒にいたい本能や衝動』がそなわっていることは認めています。それでも、その期待が裏切られることは経験上誰もが知っているのだから、そんな衝動は、適切にコントロールした方が賢いのではないかと言うのです」と述べています。そして最後に、著者は「孤独を愛する人は、金鉱を手に入れたようなものだ」という言葉を紹介するのでした。

「死・病気」の章では、「死ぬのが怖い」という究極の悩みについて、著者はプラトンの師であるソクラテスの思想をもとに以下のように述べています。

「欲望や快楽のおもむくままにならず、この世『ほんとうのこと』を求める知的な欲求によって、与えられた人生の質をできるだけ高めようとする『知を愛し求める者(philosophos)』としての生きかた。この生きかたは『魂がすぐれてあること』とも表現されます(藤沢令夫『プラトンの哲学』第3章)」

ソクラテスによれば、「いつ死んでもいい」と思える「贅沢三昧」も「酒池肉林」も、しょせんは「ただ生きる」こと=物質的な幸福に過ぎません。いくら満たしても切りのない「にせの快楽」と言えるでしょう。なぜなら、「魂が健康」とは言えないからです。

一方、「魂の配慮」をし、「ほんとうに大事なこと」を愛し求めることが「よく生きる」こと=真実の幸福と言えます。こちらの生きかたは「魂の健康」を与えてくれるからです。著者は、「ソクラテスは、物質的・肉体的な快楽はむしろ魂の健康を邪魔するから、いっそ『魂は肉体を離れる』べきであるといいます。『魂が肉体を離れる』とは、生きながらにして「死」(と同じこと)を予行演習せよ、ということなのです」と述べています。そして最後に、『ソクラテスの弁明』に登場する「哲学は『死の練習』である。知を愛し求める欲求さえあれば、死ぬことも怖くなくなる」という言葉を紹介するのでした。

「人生がつらい」という悩みについては、ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーの思想に基づいて、著者は以下のように述べています。

「多くの人が空虚な無駄話や、盛り上がりでごまかしているけれども、だれにとっても死は必ずやってくる。『死ぬ』ということだけは、人は確実にできる。別に自分から死のうとしなくたって、人は確実にいつか死ぬことができてしまう。そのように本気で自分の死をとらえたとき、誰とも交換できない、1回かぎりの、かけがえのない自分という、存在の本来あるべき姿が立ち上がるのだ」

また、著者は以下のようにも述べています。

「ひとは死を本気で決意したときこそ、根源的な時間である人生の残り時間を生きはじめるのです。ハイデガーの言葉を借りれば、死とは、追いこすことも、乗りこえることもできない究極の可能性であり、それが迫り続けていることを自覚した人にのみ、ほんとうの人生がひらかれるのです」

そして最後に、ハイデガーの主著『存在と時間』から、「死を自分ごとととらえたとき、ひとは自分の本来的な生に目覚める」という言葉を紹介しています。

以上、本書は現代人の悩みに世界史上に残る偉大な哲学者たちが答えるという画期的な内容で、哲学という学問がいかに普遍的で応用力があるかを雄弁に示しています。レイアウトも斬新で、さすがは『うんこドリル』の文響社から刊行されただけのことはあります。