- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1806 哲学・思想・科学 『時間は存在しない』 カルロ・ロヴェッリ著、冨永星訳(NHK出版)

2019.12.14

『時間は存在しない』カルロ・ロヴェッリ著、冨永星訳(NHK出版)を読みました。著者は理論物理学者で、1956年、イタリアのヴェローナ生まれ。ボローニャ大学卒業後、パドヴァ大学大学院で博士号取得。イタリアやアメリカの大学勤務を経て、現在はフランスのエクス=マルセイユ大学の理論物理学研究室で、量子重力理論の研究チームを率いました。「ループ量子重力理論」の提唱者の1人で、『すごい物理学講義』で「メルク・セローノ文学賞」「ガリレオ文学賞」を受賞。『世の中ががらりと変わって見える物理の本』は世界で100万部超を売り上げ、大反響を呼びました。本書はイタリアで18万部発行、35か国で刊行予定の世界的ベストセラー。タイム誌の「ベスト10ノンフィクション(2018年)」にも選ばれています。

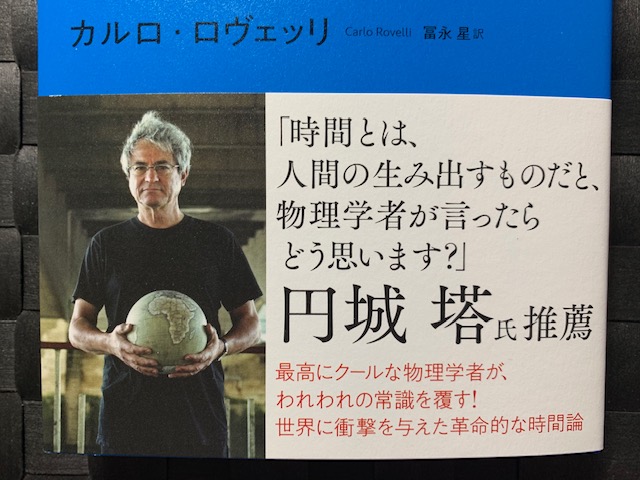

本書の帯

本書の帯

本書の帯には地球儀を持った著者の写真が使われ、「『時間とは、人間の生み出すものだと、物理学者が言ったらどう思います?』円城塔氏推薦」「最高にクールな物理学者が、われわれの常識を覆す! 世界に衝撃を与えた革命的な時間論」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「35か国で刊行決定の世界的ベストセラー!」として、以下のような各メディアの評価が紹介されています。

●きわめて独創的。現代物理学が時間に関する私たちの理解を壊滅させていく様を紹介している。――「ニューヨーク・タイムズ」紙

●わかりやすく目を見開かせてくれるとともに、われわれの時間・空間・現実の見方を覆すような読書体験をもたらす。――「タイム」誌

●時間の本質へと向かう、実に面白くて深い探求。この作品を読む人すべての想像力をとらえて離さない詩情と魅力がある。――「フィナンシャル・タイムズ」紙

●スティーヴン・ホーキングの『ホーキング、宇宙を語る』以来、これほどみごとに物理学と哲学とを融合した著作はない。――「ガーディアン」紙

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「時間はいつでもどこでも同じように経過するわけではなく、過去から未来へと流れるわけでもない――。”ホーキングの再来”と評される天才物理学者が、本書の前半で『物理学的に時間は存在しない』という驚くべき考察を展開する。後半では、それにもかかわらず私たちはなぜ時間が存在するように感じるのかを、哲学や脳科学などの知見を援用して論じる。詩情あふれる筆致で時間の本質を明らかにする、独創的かつエレガントな科学エッセイ」

本書の「目次」は、以下の通りです。

もっとも大きな謎、それはおそらく時間

第一部 時間の崩壊

第一章 所変われば時間も変わる

第二章 時間には方向がない

第三章 「現在」の終わり

第四章 時間と事物は切り離せない

第五章 時間の最小単位

第二部 時間のない世界

第六章 この世界は、物ではなく出来事でできている

第七章 語法がうあまく合っていない

第八章 関係としての力学

第三部 時間の源へ

第九章 時とは無知なり

第一〇章 視点

第一一章 特殊性から生じるもの

第一二章 マドレーヌの香り

第一三章 時の起源

眠りの姉

「日本語版解説」

「訳者あとがき」

「原注」

「もっとも大きな謎、それはおそらく時間」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「動きを止めて、何もしない。何も起こらず、何も考えない。ただ、時の流れに耳を澄ます。これが、わたしたちが親しみ馴染んでいる時。わたしたちを荒々しく運ぶ時。秒、時間、年の流れはわたしたちを生へと放り出し、無へと引きずってゆく……。わたしたちは水中に棲む魚のように、時間のなかで生きている。わたしたちは、時間のなかの存在なのだ。時の子守歌はわたしたちを育み、世界を開いてみせる。狼狽させ、怖がらせ、そしてあやす。宇宙も時間に導かれて未来へと展開し、時間の順序に従って存在する」

第一部「時間の崩壊」の第一章「所変われば時間も変わる」では、「一万の踊るシヴァ神」として、著者は以下のように述べています。

「アインシュタインはわたしたちに、固有時が互いに対してどう展開するかを記述する方程式をもたらした。2つの時間のずれの計算方法を示したのだ。『時間』と呼ばれる単一の量は砕け散り、たくさんの時間で編まれた織物になる。したがって、時間のなかで世界がどう展開するかは記述しない。局地的な時間のなかで物事がどう展開するか、さらには局地的な時間同士が互いに対してどう展開するかを記述する。この世界は、ただ1人の指揮官が刻むリズムに従って前進する小隊ではなく、互いに影響を及ぼし合う出来事のネットワークなのだ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「これが、アインシュタインの一般相対性理論による時間の描写である。相対性理論の方程式には、単一ではなく無数の『時間』がある。2つの時計がいったん分かれてから再会する場合と同じで、2つの出来事の間の持続時間は1つに定まらない。物理学は、事物が『時間のなかで』どのように進展するかではなく、事物が『それらの時間のなかで』どのように進展するか、『時間』同士が互いに対してどのように進展するかを述べているのだ。こうして時間は、最初の層である『単一性』という特徴を失う。時間は、場所が違えば異なるリズムを刻み、異なる進み方をする。この世界の事物には、さまざまなリズムの踊りが編み込まれている。踊るシヴァ神がこの世界を支えているのであれば、1万のシヴァ神がいるはずなのだ。ちょうどマティスの絵画のような、巨大な踊り手たちの集団が」

第二章「時間には方向がない」では、「熱の正体」として、プロイセンの教授ルドルフ・クラウジウスがある法則を発表したことを紹介します。後に有名になったその法則とは、「周囲に変化するものがまったくないのであれば、熱は、冷たいものから温かいものに移れない」というものです。著者は述べます。

「ここで重要なのが、落体との違いだ。ボールは落ちることができるだけでなく――たとえば跳ね返ることによって――勝手に戻ってくることができる。ところが熱は、そうはいかない。クラウジウスが発表したこの法則は、過去と未来を区別することができる、ただ1つの基本的物理法則なのだ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「ほかのどの法則においても、過去と未来は区別できない。ニュートンの力学的世界の法則も、マクスウェルが導いた電磁気の方程式も、重力に関するアインシュタインの相対性理論の式も、量子力学のハイゼンベルクやシュレディンガーやディラックが導いた方程式も、20世紀の物理学者たちが確立した素粒子に関する方程式も、どれ1つとして過去と未来を区別することはできないのだ。つまり、これらの方程式に従って一連の出来事が起きるのであれば、同じ出来事の列を時間のなかで逆に進めることができる。この世界の基本方程式に時間の矢が登場するのは、熱が絡んでいるときに限られる。したがって時間と熱には深いつながりがあり、過去と未来の違いが現れる場合は決まって熱が関係してくる。逆回しにしたときに理屈に合わなくなる出来事の連なりには、必ずヒートアップするものが存在するのだ」

また、「エントロピーとぼやけ」として、著者はこう述べています。

「コペルニクスが沈む太陽を眺めていたとき、その目に映っていたのは回っている地球だった。ボルツマンが微動だにしない水の入ったコップを見ていたとき、その目に映っていたのは猛烈な勢いで動き回っている原子や分子だったのだ。わたしたちに見えているコップのなかの水は、月面の宇宙飛行士に見えていた地球のように青く静かに輝いている。月からは、植物や動物といった地球上の生物のあふれんばかりの活動も欲も絶望も、いっさい見えない。あちこちに斑点のある青い球が見えるだけだ。同じように、光を反射しているコップの水のなかでも、じつは無数の分子、地球上の生命よりはるかに多い分子が騒々しく活躍している」

第四章「時間と事物は切り離せない」では、「何も起こらないときに、何が起きるのか」として、著者は以下のように述べています。

「時計が役に立つのは、まったく同じ時間を刻むからであるはずだ。ところがこのような考え方も、じつは案外新しい。何百年もの間、旅行といえば馬か馬車か徒歩だった時代には、ある場所と別の場所の時計を同期させる理由はまったくなかった。それどころか、同期させない正当な理由があった。正午とは、定義からいって太陽がもっとも高いところにある瞬間のことである。当時はすべての町や村に、太陽が中天に来る瞬間を確認するための日時計があって、それを用いて鐘楼の時計を調整していた。しかしレッチェ(イタリアの南東部)とヴェネツィア(同、北東部)とフィレンツェ(同、中央部)とトリノ(同、北西部)では、同じ瞬間に太陽が中天に来るわけではない。なぜなら太陽は東から西に動いているからで、たとえばまずヴェネツィアで正午になり、かなり経ってからトリノで正午になる。そのため長い間、ヴェネツィアの時計はトリノの時計よりたっぷり半時間進んでいた。小さな村の1つ1つに独自の「時間」があったのだ。さらにパリの駅の時間は独特で、旅人たちに配慮して、街のほかの場所より少し遅らせてあった」

また、著者は以下のようにも述べています。

「若きアインシュタインが大学に職を得る前にスイスの特許事務所に勤め、鉄道駅の時計の同期を巡る特許を扱っていたことは、決して単なる偶然ではない。おそらくそのなかで、時計の同期問題が最終的には解決不可能であることに思い至ったのだろう。つまりアインシュタインは、人々が時計を同期させることに合意してからほんの数年で、時計を正確に同期させることは不可能だと悟ったのだ。時計が登場するまでの何千年もの間、時間の規則正しい尺度はただ1つ、昼と夜の交代だけだった。昼夜のリズムは植物や動物の生活をも律しており、日周リズムは自然界の至る所に存在する。このリズムは生命に欠かせないもので、わたし自身は、地球上に生命が発生する際にも重要な役割を果たしたのではないかと考えている。おそらく、ある仕組みを動かすための振動の役割を果たしたのだろう。生命体には時計がたくさんつまっている。分子の時計、ニューロンの時計、化学時計、ホルモンの時計と、その種類もじつに多様で、これらすべてが大なり小なりほかの時計と調和している。単一細胞の生化学にすら、24時間のリズムを刻む化学的なメカニズムがある」

さらに、著者は以下のように述べています。

「わたしたちの知る限り、「時間とはなんぞや」という問いに最初に思いを巡らしたのは、アリストテレスだった。そしてアリストテレスは、時間とは変化を計測した数であるという結論に達した。事物は連続的に変わっていくのだから、その変化を計測した数、つまり自分たちが勘定したものが『時間』なのだ。アリストテレスのこの考えは理に適っている。『いつ』を問うとき、わたしたちは時間に注目している。『いつ戻るのか』とは、『どれくらい時間が経ったら戻るのか』という意味だ。そして『いつ』という問いへの答えとして、何が起きるかを述べることになる。『3日のうちに戻る』といえば、出発から帰着までに太陽が3度空を巡るということなのだ。じつに単純明快だ」

では、今かりに何も変わらなければ、何も動かなければ、時間は経過しないのでしょうか。アリストテレスは、経過しないと考えました。著者は「何も変わらなければ、時間は流れない。なぜなら時間は、わたしたちが事物の変化に対して己を位置づけるための方法、勘定した日にちと関連づけて自分たちの位置を定める手段なのだから。時間は変化を計測したものであって、何も変化しなければ、時間は存在しない」として、さらには以下のように述べます。

「要するにニュートンは、日にちや動きを計測した値である『時間』、アリストテレスの論じた(見かけの、相対的な、日常の)時間が存在することを認めている。そのうえで、同時にもう1つ別の時間、どんな場合にも経過する『本物の』時間、事物そのものや事物が生じるかどうかとはまったく無関係な時間が存在するはずだと主張する。そして、かりに何の動きもなく、わたしたちの魂が凍りついたとしても、この時間はいっさい影響を受けることなく平然と流れる、というのだ。まさに、アリストテレスとは正反対の主張である」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「ニュートンにとっての時計は、永遠に不正確さが残るにしても、このような一様で等しい時間の流れを追うための装置だった。ニュートンによると、『数学的で絶対的な真の』時間を知覚することはできない。それは、現象の規則性にもとづき、計算と観測によって演繹するしかないものなのだ。ニュートンの時間は、わたしたちの感覚がもたらす痕跡ではなく、優美で知的な構築物なのである。親愛なる教養豊かな読者のみなさんが、もしも今、『事物とは無関係な時間』というこのニュートン流の概念が存在することが自然で単純な話だと思われているとしたら、それは、学校ですでにこの概念に出合っているからだ。この概念は、徐々にわたしたち全員の見方となった。世界中の学校の教科書を通じてわたしたちに浸透し、やがて広く時間を理解する術となり、ついには常識となった。だが、事物やその動きから独立した一様な時間が存在するという見方が、いくら今日のわたしたちにとって自然なことに思えたとしても、それは、太古からの人類の自然な直感ではなかった。ニュートンが考えたことだったのだ」

また、「三人の巨人によるダンス」として、著者はこう述べています。

「アインシュタインのもっとも重要な業績、それはアリストテレスの時間とニュートンの時間の統合である。これこそが、その思索の珠玉の成果なのだ。この2つを統合すると、ニュートンがその存在を直感した時間や空間が、具体的な物質を超えたところに実在する現実になる。時間と空間は、現実のものなのだ。ただし決して絶対的ではなく、生じる事柄からは独立していない。ニュートンが思い描いていた『この世界のほかの実体とは別のもの』ではないのだ。今、この世界の物語を描くために、偉大なるニュートン流のキャンバスを考えることは可能だ。ただしこのキャンバスは、この世界のほかのものと同じ素材、石や光や空気を構成しているのと同じ材料でできている」

さらに、時間が事物から独立していて、他のあらゆるものと無縁に規則正しく揺るぎなく経過するというニュートンの考えは間違っていたとして、著者は以下のように述べます。

「アリストテレスが、『いつ』と『どこで』が必ず何かとの関係で決まると考えたのは正しかった。しかしその『何か』もまた単なる場でしかなかった。アインシュタインの時空的実在だったのだ。なぜならその場もダイナミックで具体的な実在であり、アリストテレスがいみじくも看破したように、わたしたちがそれとの関係で自分自身を位置づけ得るすべてのものと同じだからである」

そして、著者はこう述べるのでした。

「アリストテレスとニュートンとアインシュタイン、この3人の知の巨人によるダンスのおかげで、わたしたちは時間と空間をより深く理解できるようになった。現実には重力場という構造がある。それは物理のほかの部分と切り離されることはないし、この世界が通り過ぎるただの舞台でもない。その構造はこの世界の壮大な踊りの力強い一部で、ほかのすべてと似通っており、互いに働きかけ合いながら、わたしたちが計器とか時計と呼んでいるもののリズム、さらにはすべての物理現象のリズムを決めている。だが、成功は短命なものだ。1915年に重力場の方程式を書いたアインシュタインは、1年も経たぬうちに、その式が時間と空間の性質に関する物語の締めくくりの言葉になり得ないことに気がついた。なぜなら量子力学が存在するからだ。重力場も、それ以外のすべての物理的存在と同じように、量子的な性質を持っているはずなのだ」

アリストテレスとニュートンとアインシュタインの3人については、拙著『法則の法則』(三五館)でも詳しく述べました。彼らはいずれも「知の巨人」であるとともに、偉大な「法則ハンター」だったのです。

『法則の法則』(三五館)

『法則の法則』(三五館)

第五章「時間の最小単位」では、著者は以下のように述べています。

「普遍的な時間が砕け散って無数の固有時となるところまではよいとして、そこに量子を織り込むと、これらすべての時間が次々に『揺らぎ』、雲のように散らばって、ある種の値は取り得てもほかの値は取り得ない、という見方を受け入れる必要が出てくる。そしてこれらの時間のかけらは、もはや第四章で描写した時空のシートを形成することができなくなるのだ。量子力学は、物理的な変数が粒状であること(粒状性)と(ゆらぎや重ね合わせにより)不確定であること(不確定性)とほかとの関係に依存すること(関係性)、この3つの基本的な発見をもたらした。そしてこの3つの発見の1つひとつが、わたしたちの時間の概念の残滓をさらに破壊する」

「粒状の時間」として、著者は以下のように述べます。

「言葉を変えれば、時間には最小幅が存在する。その値に満たないところでは、時間の概念は存在しない。もっとも基本的な意味での『時』すら存在しないのだ。アリストテレスからハイデッガーまで、長い年月の間に『連続性』の性質を論じるために費やされた膨大なインクは、おそらく無駄だったのだろう。連続性は、きわめて微細な粒子である対象物をなぞるための数学的技法でしかなかった。この世界はごく微細な粒からなっていて、連続的ではない。神はこの世界を連続的な線では描かず、スーラのように軽いタッチで点描したのである」

第二部「時間のない世界」の第六章「この世界は、物ではなく出来事でできている」では、著者は以下のように述べています。

「この世界を出来事、過程の集まりと見ると、世界をよりよく把握し、理解し、記述することが可能になる。これが、相対性理論と両立し得る唯一の方法なのだ。この世界は物ではなく、出来事の集まりなのである。物と出来事の違い、それは前者が時間をどこまでも貫くのに対して、後者は継続時間に限りがあるという点にある。物の典型が石だとすると、『明日、あの石はどこにあるんだろう』と考えることができる。いっぽうキスは出来事で、『明日、あのキスはどこにあるんだろう』という問いは無意味である。この世界は石ではなく、キスのネットワークでできている。わたしたちがこの世界を理解する際に用いる基本的な装置は、空間の特定の点に常に据えられているわけではない。かりにそのような計器があったとして、それらはある場所にある時点で存在している。つまり、空間的にも時間的にも限定された『出来事』なのだ」

第七章「語法がうまく合っていない」では、著者は以下のように述べます。

「自分たちが、宇宙を一筋のきちんとした時間の連続として整列させられないからといって、変化するものがいっさいないとはいえない。単に、さまざまな変化が順序づけられた線に沿って一列に並んでいるわけではない、というだけのことなのだ。この世界の時間の構造はもっと複雑で、さまざまな瞬間がずらずらと一直線につながっているわけではない。でもだからといって、変化が存在しないとか、幻だとはいえない」

続けて、著者は以下のように述べます。

「過去と現在と未来の違いは決して幻ではない。それは、この世界の時間の構造なのだ。だがその構造は、現在主義のそれとは違う。出来事同士の時間の関係は思っていたより複雑だが、それでも存在はしている。親子関係は全体の順序を確定しないが、親子関係が幻だとはいえない。全員がずらっと一列に並んでいないからといって、わたしたちの間にまったく関係がないということにはならないのだ。変化や出来事の発生は、決して幻ではない。ここまででわかったこと、それは、この世界の変化が包括的な順序に従って生じているわけではないという事実だ」

第三部「時間の源へ」の第一一章「特殊性から生じるもの」では、「エネルギーではなくエントロピーがこの世界を動かす」として、著者はこう述べています。

「エネルギーではなくエントロピーが、石を地面にとどめ、この世界を回転させている。宇宙が存在するようになったこと自体が、シャッフルによって1組のトランプの秩序が崩れていくような、緩やかな無秩序化の過程なのだ。何か巨大な手があって、それが宇宙をかき混ぜているわけではない。宇宙自体が、閉じたり開いたりする部分同士の相互作用を通じて少しずつ自分をかき混ぜる。宇宙の広大な領域が、秩序立った配置に閉じ込められたままになっているが、やがてそのあちこちで新たな回路が開き、そこから無秩序が広がる」

続けて、著者は以下のように述べます。

「この世界で出来事が生じるのは、そして宇宙の歴史が記されていくのは、あらゆるものが抗いがたくかき混ぜられ、いくつかの秩序ある配置が無数の無秩序な配置へと向かうからだ。宇宙全体がごくゆっくりと崩れていく山のようなもので、その構造は徐々に崩壊しているのだ。ごく小さな出来事からきわめて複雑な出来事まで、すべての出来事を生じさせているのは、このどこまでも増大するエントロピーの踊り、宇宙の始まりの低いエントロピーを糧とする踊りであって、これこそが破壊神シヴァの真の踊りなのである」

「破壊神シヴァの真の踊り」といえば、フリッチョフ・カプラの『タオ自然学』に登場した「シヴァのダンス」を思い出します。ニューサイエンスの時代を象徴するベストセラーになった同書の内容は、本書のメッセージに明らかに通じています。

本書の巻末に置かれている「眠りの姉」では、「死」の問題が語られています。じつは「死」と「時間」は不可分の問題なのですが、著者は以下のように述べています。

「死に対する恐れは、進化の手違いのように思える。多くの動物は、捕食者が近づくと、本能的な恐怖にかられて逃げようとする。これは健康的で健全な反応で、おかげで彼らは危険から逃れることができる。だが恐れを感じるのは一瞬で、その恐れが絶えずつきまとうことはない。一方でこれと似た自然淘汰の末に、前頭葉が異常に肥大した大型の猿が生み出され、未来を予測する能力を過剰に持つに至った。これは確かに役に立つ能力だが、その結果わたしたち猿は、避けられない死という見通しと直面することになった。そしてこの見通しが引き金となり、怯えて逃げようとする本能のスイッチが入るのだ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「要するにわたしたちが死を恐れるのは、独立した2つの進化の圧力がたまたまぎこちなく干渉し合っているからなのだ。これは、脳が自動的に誤接続するせいで生じた恐怖であって、わたしたちの役にも立たず、意味もない。あらゆるものの継続には限りがあって、人類の継続も、また然り(「大地はその若さを失った。若さは幸福な夢のように過ぎ去ったのだ。わたしたちは今、日々破壊に、不毛に近づいている……」。インド神話の伝説的聖仙ヴィヤーサは、『マハーバーラタ』でこう述べている)。時間の経過を恐れ、死を怖がるのは、現実を恐れ、太陽を怖がるようなものだ。恐れることは何もない」

さらに、著者は以下のように述べています。

「わたしは思うのだ。人生――この短い人生――は、さまざまな感情の間断ない叫びにほかならない、と。わたしたちを前進させる叫び、わたしたちがときには神という名のもとに押し込めようとする感情の叫び、政治的な信念や、最後にはすべてがもっとも偉大な愛のなかできちんと秩序立っていると請け合ってくれる儀式の名のもとに閉じ込めようとする感情の叫び、それは美しく輝いている。あるときは苦痛の叫びとなり、あるときは歌となり」

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

ここで、「儀式」という言葉が登場しましたが、儀式の果たす主な役割について考えてみたいと思います。それは、まず「時間を生み出すこと」にあります。『儀式論』(弘文堂)などで詳しく説明しましたが、日本における儀式あるいは儀礼は、「人生儀礼」(冠婚葬)と「年中行事」(祭)の2種類に大別できますが、これらの儀式は「時間を生み出す」役割を持っていました。「時間を生み出す」という儀式の役割は「時間を楽しむ」や「時間を愛でる」にも通じます。

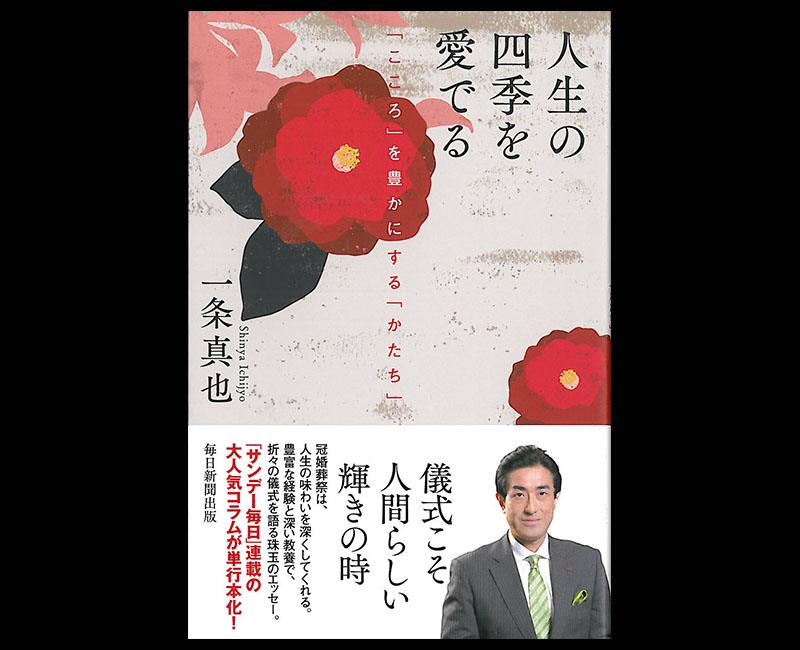

『人生の四季を愛でる』(毎日新聞出版)

『人生の四季を愛でる』(毎日新聞出版)

日本には、「春夏秋冬」の四季があります。『人生の四季を愛でる』(毎日新聞出版)にも書きましたが、わたしは、冠婚葬祭とは「人生の四季」だと考えています。七五三や成人式、長寿祝いといった儀式は人生の季節であり、人生の駅です。セレモニーも、シーズンも、ステーションも、結局は切れ目のない流れに句読点を打つことにほかなりません。 わたしたちは、季語のある俳句という文化のように、儀式によって人生という時間を愛でているのかもしれません。それはそのまま、人生を肯定することにつながります。いや、もしかすると、わたしたちは冠婚葬祭や年中行事などの儀式によって「時間」を創造しているのかもしれません。本書の「日本語版解説」で、吉田伸夫氏は「ロヴェッリによれば、この世界の根源にあるのは、時間・空間に先立つネットワークであり、そこに時間の流れは存在しない。しかし、人間には、過去から未来に向かう時間の流れが、当たり前の事実のように感じられる」と述べていますが、この秘密は儀式にあるような気がしてなりません。

そして最後に、著者はこう述べるのでした。

「歌は、アウグスティヌスの指摘にもあるように、時間の認識なのだ。それが、時間だ。ヴェーダの賛歌自体が、時間の開花なのである。ベートーヴェンの『ミサ・ソレムニス』のベネディクトゥスに含まれるヴァイオリンの歌は純粋な美であり、純粋な絶望であり、純粋な喜びである。わたしたちは息を潜め、どういうわけかこれが意味の源だと感じつつ、宙を漂う。これこそが時間の源だと感じながら。やがて歌は微かになり、やんでしまう。『銀の糸は切れた。金のランタンは砕けた。泉の壺は壊れ、手桶は井戸に落ち、埃は土に返る』。それでよい。わたしたちは目を閉じて、休むことができる。わたしには、これらすべてが公正で美しく思える。これが、時なのだ」

『グリーフケアの時代』(弘文堂)

『グリーフケアの時代』(弘文堂)

島薗進先生、鎌田東二先生との共著である『グリーフケアの時代』(弘文堂)の第3章「グリーフケア・サポートの実践」で、わたしは葬儀とともに、グリーフケアの方法として読書や映画鑑賞に言及しました。読書、映画鑑賞に続く「第3のメソッド」として注目しているのがカラオケです。カラオケには悲嘆を軽くする力が確実にあります。そして、その理由は、歌の正体が「時間の認識」であることに関係があるように思えます。グリーフケアを必要とする愛する人を亡くした人にとって、「時間の認識」というのは非常に重要だからです。この興味深い問題について、わたしはこれからも考え続けたいと思います。