- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1819 プロレス・格闘技・武道 『講道館柔道対プロレス初対決』 丸島隆雄著(島津書房)

2020.01.06

『講道館柔道対プロレス初対決』丸島隆雄著(島津書房)を読みました。「大正十年サンテル事件」というサブタイトルがついています。2006年に刊行された本です。昭和37(1962)年、神奈川県平塚市生まれ。東海大学文学部史学科日本史専攻を卒業。「相模国中郡煤ヶ谷村における由井正雪一党搦取の一件」で第22回郷土史研究賞(新人物往来社主催)特賞を受賞しています。

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、プロレスラーのアド・サンテルが対戦相手にヘッドロックを決めている写真が使われ、帯には「異種格闘技戦の原点はここにあった!!」「日本武道界を代表する講道館に、挑戦状が送られる。対戦者はサンテル、受けて立つのは……」と書かれています。

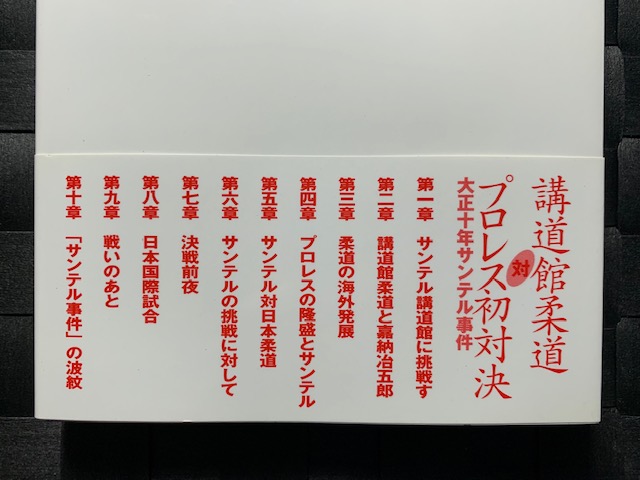

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 サンテル講道館に挑戦す

第二章 講道館柔道と嘉納治五郎

第三章 柔道の海外発展

第四章 プロレスの隆盛とサンテル

第五章 サンテル対日本柔道

第六章 サンテルの挑戦に対して

第七章 決戦前夜

第八章 日本国際試合

第九章 戦いのあとに

第十章 「サンテル事件」の波紋

終章

「あとがき」

「はじめに」で、講道館柔道の創始者である嘉納治五郎に言及した著者は、以下のように述べています。

「嘉納は、生涯を通じて柔道の海外普及に尽力した。昭和13年(1938)太平洋上で亡くなるが、そのときすでに世界の各地で柔道が行われるようになっていた。しかし、加納はその柔道を否定した。嘉納の否定した柔道、それは明らかに世界のJUDOとなった現在の柔道に繋がるものである。理解しやすくするために、その柔道を『スポーツ柔道』と呼ぶことにする。それでは、嘉納のめざした柔道は何と呼べばよいだろうか。ここでは『人間柔道』としておきたい。さらに、『武術柔道』というコンセプト(概念)も必要となってこよう。『武術柔道』とは、柔道の原形質と考えていただければいい」

「武術柔道」と「人間柔道」、さらには「スポーツ柔道」について、著者は以下のように述べます。

「はじめ柔道は、純粋な格闘技術を体系化した『武術柔道』から出発したが、嘉納は柔道の修業を通じて人間の形成というものを考えるようになった。これが『人間柔道』であり、柔道の最終目的であった。『スポーツ柔道』は、柔道の練習の中から生まれた。それまでの柔術の道場では、技の習得方法は多くの場合『形』によるものだった。これに対し柔道は、一対一で技を掛け合う『乱取』を取り入れた。さらに、これに勝ち負けを競い合う試合を見に行った。この試合(競技)が目的かしていったことが柔道をスポーツ化させていった。これが『スポーツ柔道』である」

さらに、武術とスポーツについて、こう述べています。

「武術は、実用的・実戦的なものでルールがない。スポーツは、娯楽的・遊戯的なものでルールが存在する。言葉をかえていえば、戦闘(戦争)のために行うのが武術であり、競技のために行うのがスポーツだといえる。柔道は、技術向上のため『乱取』を採用し、試合を導入したが、そのことが柔道のスポーツ化を促した。また、このことが柔道を発展させ、海外普及をも促進させたのである」

続けて、著者は以下のように述べています。

「嘉納にしてみれば、皮肉な結果といえるかもしれないが、嘉納が否定したのは『スポーツ柔道』そのものではない。本来『スポーツ柔道』は、柔道を身につけるための一手段でしかなかった。それが、柔道が発展する過程で『スポーツ柔道』の部分が肥大し、柔道の一部分でしかなかった『スポーツ柔道』が柔道そのもののように行われているのをみて、嘉納は嘆いたのに違いない」

柔道のスポーツ化の淵源を探っていくと、ひとつの象徴的な出来事にぶつかります。それが本書で取り上げる大正10年(1921)3月に行われた柔道対レスリング(プロレス)の異種格闘技戦でした。講道館では、当時これを「サンテル事件」と呼びました。

「サンテル事件」とは、ドイツ出身のアメリカのプロレスラーであるアド・サンテルが弟子のヘンリー・ウィーバーを帯同して来日し、講道館柔道に挑戦した事件です。サンテルは、アメリカで伊藤徳五郎五段、坂井大輔四段ら在米の柔道家、柔道からプロレスラーに転向したタロー三宅(三宅多留次)らを下して「柔道世界チャンピオン」を名乗っていました。彼は柔道家たちとの他流試合の中で精妙な関節技などその技術を吸収していましたので、純粋なプロレスラーというよりは「柔道の技術を身に着けたシュートレスラー」でした。サンテルは後にルー・テーズにバックドロップを教えていますが、これは柔道の裏投げでした。

第四章「プロレスの隆盛とサンテル」の冒頭、を、「黎明期のプロレス」として、著者はこう書きだしています。

「柔道の海外発展は、柔道家たちがその地で教室などを開いて地道に柔道教授をしたことにもあったが、やはり、その国の格闘技と闘い、これに勝利することで柔道の真価を示したことが大きかった。理論でいくら優れていても、実際に強くなければ格闘技としての価値はない。柔道の海外発展の歴史は、まさに柔道対異種格闘技の闘い(他流試合)の歴史でもあったのである。その柔道がもっとも多く闘ったのが、西欧で広く行われていたレスリングであった」

柔道が海外進出をはじめた時期、近代プロレスも黎明期にあったとして、著者は「19世紀から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパではレスリングの国際トーナメントが花盛りであった。競技は、当時ヨーロッパで主流を占めていたグレコローマン・スタイルで行われた」と述べています。グレコローマン・スタイルとは、古代のギリシャ・ローマからの正統スタイルという意味でこの名がつけられており、下半身への攻撃を禁じたレスリングです。実際には、15~16世紀頃にフランスで制定されたスタイルです。

一方、フリー・スタイルというのは、1936年のベルリン・オリンピックまでは正式にはキャッチ・アズ・キャッチ・キャン・スタイルと呼ばれました。これが1948年のロンドン・オリンピックからフリー・スタイルという名称に改められたのです。このスタイルについてはブログ『最強の系譜』で紹介した本に詳しいですが、もともとイギリスで一般に行われていたスタイルでした。これはグレコローマン・スタイルと違って、腰から下に手をかけたり、足をからめたりしてもよく、イギリスのランカシャー地方ではじめられました。

1908年、アメリカのシカゴにあるディクスター・パーク・パビリオンで、新しく制定するインターナショナル・チャンピオンのタイトル戦が行われました。ジョージ・ハッケンシュミット(通称ハック)とフランク・ゴッチの間で争われたのですが、著者は以下のように書いています。

「ハックは、レスリング全盛のヨーロッパで最強を誇った男であり、対するゴッチはアメリカ・チャンピオンである。だが、この当時アメリカ・チャンピオンはローカル・チャンピオンの域を出ず、ハックこそが世界一と考えられていた。二人の試合は、ハックの試合放棄という不透明な結果でゴッチが王座につく。1911年、シカゴで再びハックとゴッチのリターンマッチが行われ、ゴッチがこれを跳ね返し、世界王座を名実共にした。世界王座がヨーロッパからアメリカに移動したことで、プロレス史の舞台もアメリカに移ることになる」

また、「アド・サンテル登場」として、著者は以下のように述べています。

「近代プロレスの幕を開けたとされるフランク・ゴッチは、1911年のジョージ・ハッケンシュミットとのリターン・マッチで世界タイトルを不動のものにしたのち、全米巡業にでる。だが、1913年、全米巡業を終えハンボルトに帰ったゴッチは、突然引退を表明する。ときにゴッチ、35歳である。実はこの引退、アド・サンテルが原因だともいわれている。ゴッチが引退声明を出す直前の西部巡業中に、ゴッチはサンテルと闘い、これに引き分けたとされる。だが、このゴッチ対サンテル戦は公式記録には見当たらない。田鶴浜弘は、この試合は両者に体重差がありすぎた(サンテルはゴッチより1階級下)ので、エキシビションで闘われたと推測している。そして、この引き分けがゴッチの自信とプライドを傷つけたというのだ」

サンテルの講道館挑戦の真相について、プロレス評論家のフミ斎藤氏は「日本初の異種格闘技戦! 大正10年のプロレス対柔道、アド・サンテル事件の裏には破門覚悟の若者たちがいた」において、以下のように述べています。

「この”アメリカ人プロレスラーが講道館柔道に挑戦”というストーリーはじつに荒唐無稽で、少年漫画であればこういう設定でもあまり不自然ではないが、この時代にアメリカの超一流レスラーがなんのあてもなくわざわざ太平洋を渡って――それも飛行機ではなく何週間も船に揺られて――日本までやって来て、興行日程もなにも決まっていないような状況のなかで、ファイトマネーの交渉もなしにいきなり講道館に宣戦布告するとは考えにくい。アメリカ側にはアメリカ側でこのイベントを企画したプロデューサーがいて、日本サイドは日本サイドでそれなりの人物、あるいはそれなりのグループがそれなりの受け入れ態勢を整えていたととらえたほうがより現実的だろう.来日したサンテルを横浜で出迎えたのは、講道館の山下義昭八段をはじめとする講道館関係者数名、武侠世界社という出版社(雑誌『武侠世界』を発行)の針重敬喜社長、米国レスリング倶楽部国際競技会支部という団体の河昭一という人物だったとされる」

講道館が禁じた”日本柔道対西洋相撲””日米国際大試合”のプロ興行は3月5日、6日の2日間、東京・九段の靖国神社相撲場で開催されました。後のアントニオ猪木vsウィリエム・ルスカ、猪木vsショータ・チョチョシビリなどのプロレス対柔道はすべて「プロレス」の試合でしたが、この大正10年の講道館柔道対プロレス初対決は完全な真剣勝負でした。そのルールは、柔道側は当て身、レスラー側は首(ヘッドロック、フェースロックを含む)、指関節(フィンガーロック、トーホールドを含む)への攻撃をそれぞれ禁止とし、レスラー側が柔道衣を着用することが義務づけられるという特別ルールでした。試合はいずれも20分1ラウンドの3本勝負で行われます。判定の正確さを期すため、各試合とも主審、副審の2名のレフェリーがつきました。”特設リング”は4本柱の土俵の上に床を張り、その上に約5メートル四方のキャンバスを敷いて、周囲を2本のロープで囲む形で組み立てられました。リングサイド席には元横綱・太刀山が陣どり、観客数については、両日とも2万5000人という説、1万人余という説の両方があります。

初日の第1試合にラインナップされたウィーバー対増田二段の一戦は、1本めを増田が絞め技で先制、2本めはウェーバーが絞め技を決めてイーブンとし、3本めは20分タイムアップ。1-1のスコアでドローという結果でした。第2試合のサンテル対永田三段は、1本めが20分タイムアップで、2本めはサンテルのチョークホールドが反則かどうかで試合が中断、協議の末にサンテルの反則負けが宣告されました。しかし、負傷により永田が3本めを棄権したため、結果的に1-1の引き分けに終わりました。2日めの第1試合はウィーバー対清水三段。1本め、2本めとも清水三段が右腕の逆関節を極めて、2-0のストレート勝ちしました。これは、プロレス技でいうところのダブル・リスト・アームロック、またはチキンウィング・アームロックに相当するとされています。メインイベントは、サンテル対庄司彦男。両者譲らず、各ラウンドとも20分タイムアップ、試合は3ラウンド合計60分を闘いぬいての時間切れドローに終わりました。

じつは、サンテルは柔道家個人ではなく、講道館という組織に挑戦しました。講道館はこれに応じなかったため、血気盛んな学生柔道家たちが応じたのですが、彼らは講道館から破門されます。一条真也の読書館『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』で紹介した不世出の柔道家の人生を描いた大河ノンフィクションの著者である作家の増田俊成氏は公式ブログの中で、この大正10年の他流試合について、「講道館側がトップ柔道家を出したわけではなく、何人かの若い柔道家が応じただけであることをご承知おきください。 前述のように、この試合に出た若い柔道家たちは破門の憂き目にあいますが、後に復帰を許されています。1904年生まれの牛島辰熊先生はこのときまだ17歳で熊本にいましたから、この事件のことは知りません。あと数年遅ければ、牛島先生が戦っていたのにと残念」と書いています。

牛島辰熊vsアド・サンテルについて「夢のような戦いである」と言う増田氏は、さらに想像を膨らませます。

「でも実現したら30秒くらいで牛島先生が勝っていたでしょう。サンテルも弱くはないだろうけれど、やはり全日本選手権ができて鎬をけずってチャンピオンが出てきた牛島辰熊先生以後の柔道家のトップは凄まじい力を持っていましたから、全盛時代の牛島先生に勝てる格闘家は世界にいなかったでしょう。さらに数年後なら木村政彦先生が真っ先に『出る』と言うでしょう。言わなくても師匠の牛島先生が『出ろ』と仰ったでしょう。本当に夢のような戦いです」

まことに異種格闘技戦というものはロマンに溢れていますが、本書の「終章」では、「異種格闘技戦というものは成立するのであろうか。異種格闘技戦については、テニス対野球の試合というものが不可能なように、異種格闘技戦というものも成り立たないという批判があった」とした上で、著者は以下のように述べます。

「私の意見を述べれば、異種格闘技戦は成り立つ。たしかに、リング上で闘われる試合は柔道やプロレスとは異質なものには違いない。だが、そこにあるのは異種格闘技戦という名の競技なのである。ここで競技と書いたのは、ルールを整備して、その上で闘われるものであるからである。そしてその闘いのリングに立っているのは、これは間違いなく柔道家でありプロレスラーなのである。そもそも、異種格闘技戦をテニス対野球にたとえること自体がおかしいのである。テニスや野球はどんなにルールを整備しても、同じフィールドで試合することは無理だが、格闘技はルールさえ整備すれば同じ土俵(リング)に上ることは可能なのである」

さらに、格闘技のルールについて、著者は述べます。

「実は、異種格闘技戦のルールで一番難しいのは、試合の勝敗(決着点)をどこに求めるかということである。柔道の勝敗は、投げ技できれいに投げるか寝技で30秒間押さえ込むというところが決着点であり、レスリングでは相手の肩をマットに着けること(フォール)が勝敗の決着点である。『姿三四郎』では、相手が戦闘不能の状態になったときを勝敗の決着点にすることにした。すなわち、ギブアップあるいはKOである。これは双方が一番納得できるものであろう。これはなにも小説の中の話だけではなく、猪木対チョチョシビリ戦などの実際の異種格闘技戦でも、その多くは試合の決着点をここにおいた。前田光世などが海外で行った試合なども、ジャケットマッチ(柔道衣着用)ではあっても、柔道試合の一本ではなく、どちらかがギブアップするまでである。これにはかの細いルールが設定されていくのである。このルールについては、異種格闘技のつど独自に設定されている」

そして、「サンテル事件」は柔道の発展に影響を与えているとして、著者は以下のように述べるのでした。

「『サンテル事件』は、非常にいろいろな象徴的なものを含んでいた出来事であり、ある意味では講道館がその後の方向性――柔道のスポーツ化――を規定していった『事件』であったといえる。『サンテル事件』が柔道の『その後の方向性』を規定したというのは、正確にいえば柔道をスポーツ化したのではなく、柔道をスポーツに限定したといった方がいいかもしれない。そしてそれは、その理由はどうであれ、講道館が自ら他流試合(異種格闘技戦)を封じてしまい、柔道対柔道の試合しか認めないことを内外に示したことにある。他流試合を封じたことで、柔道はその実戦的な技術の習得の必要性が薄れたともいえる」

今や完全に国際化し、スポーツ化した柔道の「原点」を見つめる意味でも、本書の内容は非常に興味深いと言えます。