- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1820 プロレス・格闘技・武道 『激戦の時代【実録 柔道対拳闘】』 池本淳一著(BABジャパン)

2020.01.08

『激戦の時代【実録 柔道対拳闘】ー投げるか、殴るか。』池本淳一著(BABジャパン)を読みました。「どちらが強かった? 知られざる異種格闘技史」というサブタイトルがついています。柔道と拳闘の異種格闘技戦である「柔拳」を取り上げた本で、「月刊秘伝」2015年4月号~2017年4月号に隔月連載された「明治大正 異種格闘技決闘録――マーシャルアーツに挑んだ日本武道家たち」、および2018年5月号に掲載された番外編をもとに加筆修正を行い、単行本化したものです。

著者は、松山大学人文学部社会学科・准教授。博士(人間科学、大阪 大学)。専門は歴史社会学・比較社会学(中国/台湾)・地域 社会学・武道史等。中国社会科学院(客員研究員)、大連外 国語学院・蘭州理工大学(外国人招聘教師)、早稲田大学スポーツ科学学術院(助手・助教)を経て、2016 年度より現職。 社会学・歴史学の視点から、東アジア武術の比較研究やスポー ツ・武道を通じたまちづくり・観光を研究。現在は 24式太極拳と中国の武器術を修行中」と書かれています。

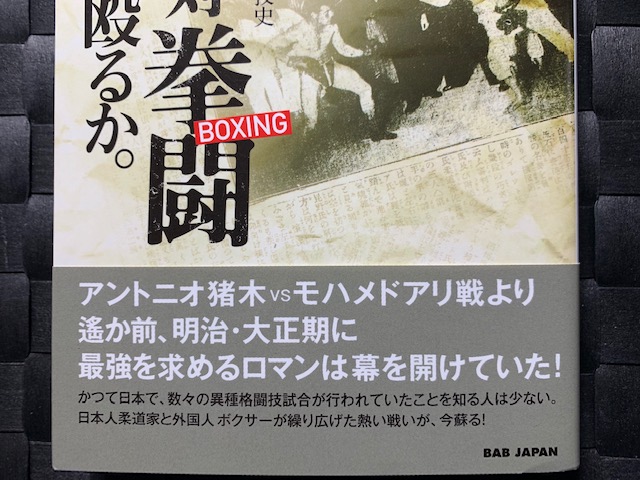

本書の帯

本書の帯

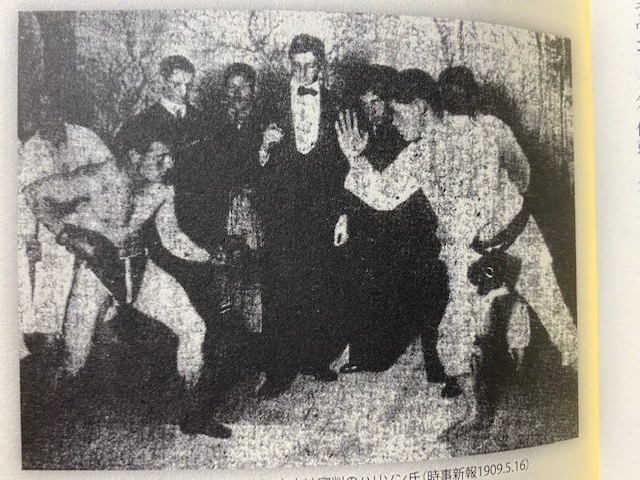

カバー表紙には、1990年5月16日付「時事新報」に掲載された柔拳興行の写真が使われています。ボクサーのアボット(左)と柔道家の昆野(右)が向かい合い、中央には審判のハリソン氏がいます。帯には、「アントニオ猪木 VS モハメド・アリ戦より遥か前、明治・大正期に最強”を求めるロマンは幕を開けていた!」「かつて日本で、数々の異種格闘技試合が行われて いたことを知る人は少ない。日本人柔道家と外国人 ボクサーが繰り広げた熱い戦いが、今蘇る!」と書かれています。

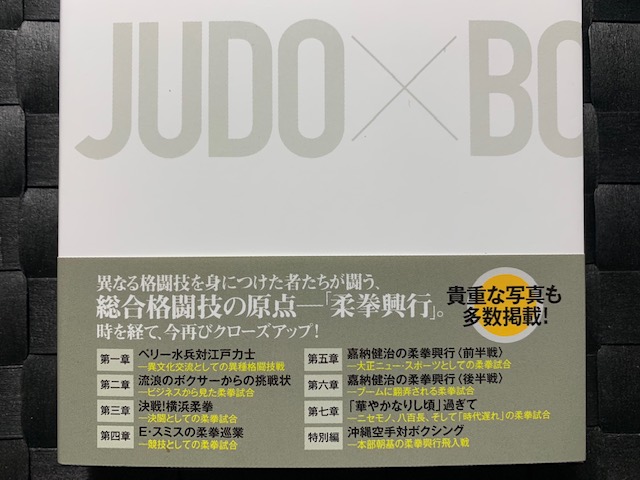

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「異なる格闘技を身につけた者たちが闘う、総合格闘技の原点―『柔拳興行』。時を経て、今再びクローズアップ!」「貴重な写真も多数掲載!」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第一章◎ペリー水兵対江戸力士

―異文化交流としての異種格闘技戦

第二章◎流浪のボクサーからの挑戦状

―ビジネスから見た柔拳試合

第三章◎決戦! 横浜柔拳

―決闘としての柔拳試合

第四章◎E・スミスの柔拳巡業

―競技としての柔拳試合

第五章◎嘉納健治の柔拳興行〈前半戦〉

―大正ニュー・スポーツとしての柔拳試合

第六章◎嘉納健治の柔拳興行〈後半戦〉

―ブームに翻弄される柔拳試合

第七章◎「華やかなりし頃」過ぎて

―ニセモノ、八百長、そして「時代遅れ」の柔拳試合

特別編◎沖縄空手対ボクシング

―本部朝基の柔拳興行飛入戦

「文献一覧」

「おわりに」

第一章「ペリー水兵対江戸力士―異文化交流としての異種格闘技戦」の冒頭を、著者は「開国以後、繰り広げられてきた『外国武術』との戦い」として、こう書きだしています。

「中国武術にカポエイラ、グレイシー柔術にシステマ……世界には多くの武術があるが、『最強』の武術はどれだろうか。もちろん、それぞれの武術・格闘技には独自の技術体系があり、またそれぞれが想定している『実戦』も千差万別―たとえば戦いは街中なのか農村なのか、武器はあるのかないのか―である。さらに実際の強さは個々の修行者の鍛錬に大きく依存しているために、簡単に『最強の武術』など極められるわけがない」

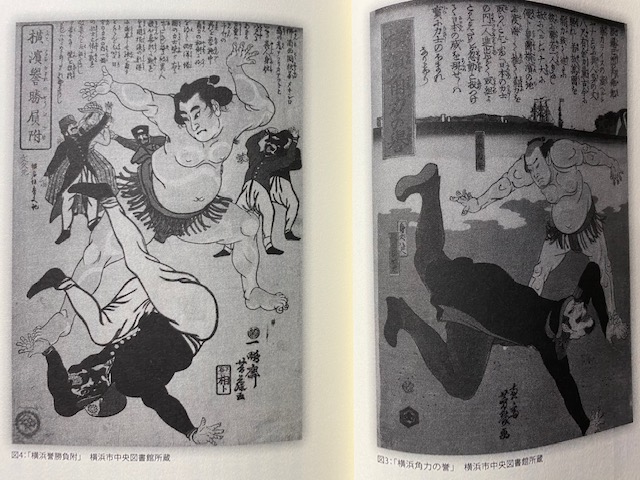

本書より

本書より

続けて、著者は以下のように書いています。

「しかしそれでも問わずにはいられない。あの武術とこの武術、どっちが強いんだろう……? このもっとも素朴にしてもっとも難解な問いは、実は日本人が初めて、いわゆる『西欧』に触れた開国直後から抱き続けていたものであり、さらに開国後、実際に『外国武術』との戦いが繰り広げられてきたのであった。そしてこの荒々しいコミュニケーションを通じて、日本は徐々に『近代格闘技』を理解し、同時に日本武道の近代化に役立ててきたのである」

本書より

本書より

「ペリーらに相撲の取組を観戦させた日本側、不発に終わる」として、ペリーが再来日して、横浜村で日米和親条約を結んだあとのくだりが以下のように書かれています。

「ペリーは後に『砲艦外交』と呼ばれるように、幕府側に黒船や機械製品などの圧倒的な軍事力・科学力を誇示することで、開国交渉を有利にすすめていった。一方、幕府側はそれならばと米俵運搬や相撲の取組など、力士たちの圧倒的な肉体と力業を見せつけることで、ペリーを威圧し返そうとした。しかしペリー側の記録を見る限り、この幕府側の試みは結局のところ、ペリーに日本の『野蛮さ』『野暮さ』を認識させ、日本に『文明』を伝えるという自らの『啓蒙』的な役割をさらに確信させるだけに終わったようである」

本書より

本書より

第五章「嘉納健治の柔拳興行〈前半戦〉―大正ニュー・スポーツとしての柔拳試合」では、柔道とボクシングが戦う柔拳興行のプロデューサーであった嘉納健治が取り上げられます。彼は講道館柔道の創始者である嘉納治五郎の甥にあたり、神戸は御影の「菊正宗」で有名な嘉納家・嘉納治一の次男です。そのような名門の出である嘉納健治がなぜ柔拳などという異色の興行を手掛けたのか。著者はこう述べます。

「元来の柔術諸流派の多くは組技のみならず、当身や武器術を内包した『総合的』な

のであり、それゆえ『実戦的』なものであった。嘉納治五郎は柔道を作るにあたり、それら諸流派から多くの『型』を継承することで、この柔術の総合性・実戦性・言うなれば伝統武術の『武術性』をも継承しようとした。しかし多くの柔道家が『乱取り』に夢中になり、『型』稽古をおざなりにしていった結果、当時の柔道では非武術的な、試合でのみ通用する技法がもてはやされるようになった」

本書より

本書より

その結果、柔道はほとんど捻じり合いばかりの骨抜き試合となってしまい、当身(打撃技)に対する防御の「ワザ」がなくなるという事態に陥ってしまいます。この事態を良しとしない嘉納健治は、当身の専門家であったボクサーと柔道家を対戦させることで、「よく当身も利き又凶器を防御する事も出来る」柔道、たとえば「武術柔道」(丸島隆雄)や「武術としての柔道」(嘉納治五郎)を生みだす実験場として、「柔拳興行」をはじめとした異種格闘技戦興行を主催したのでした。柔道における、『武術性』の回復という問題意識を共有していた嘉納健治」として、著者は「嘉納健治は『興行師』であり、柔拳興行の再開は、もちろん『大戦後の好景気』をビジネス・チャンスと見てのことだったと思われる。しかし『武術家』としての彼は、競技化の進む柔道に再び『武術性』を吹き込むために、あえてこの大正の時代に、柔拳興行を復活させたと言えるだろう」と述べています。

本書より

本書より

著者は、この柔道における「武術性」の回復という問題意識は嘉納治五郎も共有するもの、さらにいえばおそらくは嘉納治五郎から嘉納健治へ受け継がれたものと考えているそうです。たとえば、嘉納治五郎は空手の「当身」を研究し、それを取り入れた「精力善用国民体育」という型を創作したり、講道館内部で棒術や剣術の研究会を開催しよりすることで、その晩年まで彼の思い描いた「理想の武術」としての柔道を追求していったというのです。著者は「このように嘉納治五郎は各種の武術・武道・格闘技の『研究』を通じて柔道の武術性の回復を試みたのに対して、甥の健治は異種格闘技戦という『実践』を通じて、それを成し遂げようとしていたのである。その意味で嘉納健治は、嘉納治五郎とは異なったアプローチながら、嘉納治五郎の武道思想を継承した人物の1人と言いうるだろう」

本書より

本書より

第七章「『華やかなりし頃』過ぎて―ニセモノ、八百長、そして『時代遅れ』の柔拳試合」では、「異種格闘技戦の歴史から学び取れること―広がる武術性探求の可能性」として、著者はこう述べるのでした。

「この異種格闘技戦の歴史からは、以下の点がアナ日とれるだろう。第一に、両者が共通のルールで戦う総合格闘技とは異なり、異種格闘技はそれぞれの武道・格闘技の長所や特徴―特に攻撃方法―を発揮しうる個別のルールで行われること。第二に、この個別のルールを採用することで、異種格闘技戦は自派が培ってきた『伝統的な』攻撃法を固持したまま、オールラウンドの防御法を開発する『武術性』探求の場となりうること。第三に、そこを『探求の場』とし続けるためには、ビジネス主義や観客至上主義に陥ることなく、自らの武道・格闘技の伝統を保持した上での『現代化』という目的意識を死守しなければならないということ」

本書より

本書より

著者は、異種格闘技戦を各武道・格闘技の「伝統」や「アイデンティティ」を維持したままで、その武術性を回復・増大させる場であると考えています。そしてその場を守るものは、オープンマインドで他流派と交流し、自派と他派、それぞれの技術を尊重しつつ、次の時代にも通用する新たな「伝統」を生み出すべく、ともに切磋琢磨しようとする心意気であると捉えているのでした。わたしも、これまで「柔拳」という興行は単なる組技系と打撃系の異種格闘技戦であり、UFCの源流ぐらいに思っていましたので、著者の深い読みには驚きとともに感銘を受けました。